图片来源:百度百科

原文信息:

Liu, S., Pan, X., Wan, Y., Zhang, X., & Zhou, S. (2025). Why is female labor force participation declining in China? A perspective from urban commuting. Journal of Development Economics, 103562.

01

引言

1992年市场经济确立后,我国经历了快速的城镇化进程,城镇化率从1990年的26.4%提高到2020年的63.9%。尽管城市扩张带来了积极的社会和经济影响,例如规模效应和更高的生产率,但也导致了严重的交通拥堵和更长的通勤时间。以北京为例,上班族的平均通勤时间从2010年的45分钟增加到2021年的51分钟。

与此同时,我国女性的劳动参与率正逐渐下降,从1990年的73%下滑到2020年的60%。近年来我国女性受教育水平不断提高,而高能力女性选择不进入劳动力市场无疑造成了人力资本的浪费。此外,在我国人口老龄化的背景下,提升女性的劳动参与率也具有重要意义。

本文使用2015年1%的人口普查数据,探究了城市内平均通勤时间对女性劳动参与选择的影响。研究表明,通勤时间增加显著降低了已婚女性进入劳动力市场的概率。

本文在以下三方面为现有研究提供了有益补充:第一,当前相关研究集中在发达国家,而本文开创性地研究了发展中国家内部通勤时间如何影响女性的劳动参与决策,可为其他发展中经济体提供经验借鉴;第二,现有研究在解释女性劳动参与率下降时通常将其归因于生育率的提高,而中国近30年生育率的下降显然无法解释女性劳动参与率的下降。因此,本文从通勤时间的视角研究该问题,为理解中国女性在劳动力市场中的地位做出了贡献;第三,相较其他研究本文使用了更为严谨、科学的识别策略,证明了潜在城市足迹(urban footprint)的紧凑性指数可以是通勤时间的可靠工具变量。

数据说明

02

本文使用的微观数据主要来源于2015年1%的人口普查,且仅保留20-60岁的已婚男性和20-50岁的已婚女性样本。本文城市层面的研究精确到县级市,县级数据主要来源于CEIC中国经济数据库。

被解释变量方面,2015年的人口普查具体调查了个人的工作状态,分为三类:就业、在岗培训或搜寻工作、失业。参照主流文献的做法作者将前两类人群定义为参与了劳动市场,并基于此计算县级层面的劳动参与率。

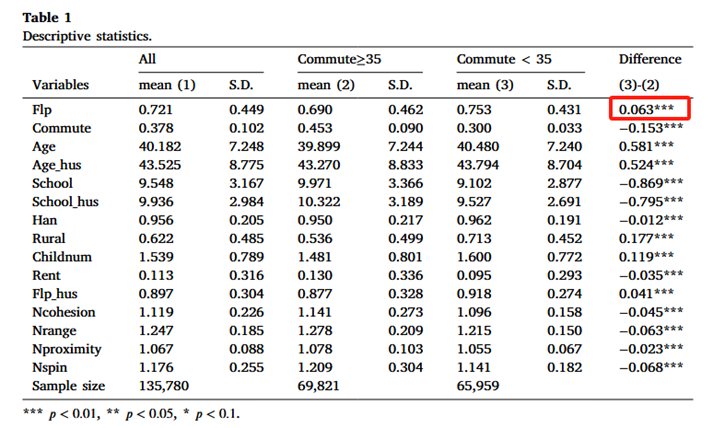

2015年的人口普查是唯一一次调查了通勤时间的人口普查。本文的核心解释变量是已婚妇女所在县的所有个人的平均往返通勤时间。其他的个体控制变量包括年龄、受教育程度、民族、户口类型、生育数量等。作者首先以通勤时间35 min (中位数)为界将样本分为两个子样本,并进行描述性统计和比较,如表1所示。通勤时间较短的城市的劳动参与率显著较高,初步证明了两个变量之间存在负相关关系。

03

工具变量构造

直接估计通勤时间对女性劳动参与率的影响可能存在一系列内生性问题,例如:通勤时间可能存在测量误差;城市治理能力等未观测因素可能同时影响通勤效率和女性就业意愿;能力高的个人可能自我选择到大城市(通常是通勤时间更长的城市)就业等。为解决内生性问题,本文参考Harari于2020年发表在AER上的文章,创新性地使用潜在城市足迹的紧凑性指数作为通勤时间的工具变量。该变量是合适的工具变量的直觉在于:就相关性而言,城市形态越不规则(紧凑性越低),通勤距离通常越长(如地形限制导致道路迂回),通勤时间也就越长;就外生性而言,潜在城市形态足迹由地理约束(如水体、陡坡)和机械增长模型(非经济因素)决定,与女性劳动参与的不可观测因素无关。

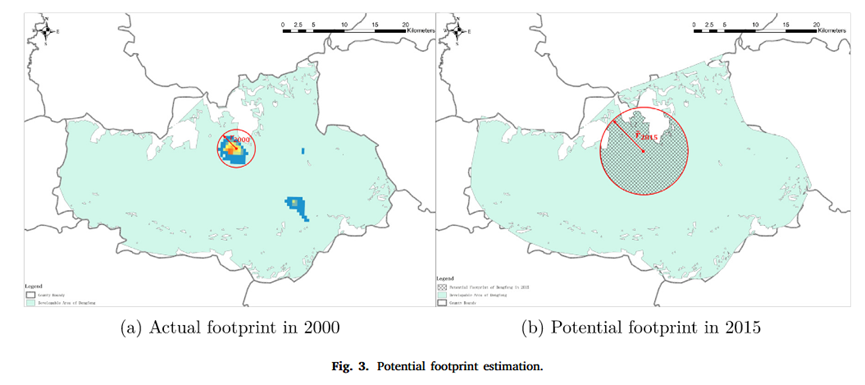

构造潜在城市足迹的具体步骤如下:(1)基于地理数据(如DEM高程、水体分布),剔除坡度大于15度的区域和水体(河流、湖泊等),确定城市的最大可开发范围,如图3的绿色部分所示;(2)使用遥感夜间灯光数据(DMSP和VIIRS)确定2000年的真实城市足迹,并画出完全包含最大城市区域的最小圆,如图3(a)所示;(3)利用1982-2000年人口增长率,外推2015年城市人口规模,并基于历史人口密度回归模型,预测城市等效半径(假设城市呈圆形状均匀扩张)。根据2000年的圆心和预测的城市等效半径即可得到2015年的预测等效圆,如图3(b)所示;(4)将预测的等效圆与最大可开发范围取交集,得到受地理约束的潜在城市足迹,如图3(b)所示。

基于潜在城市足迹,我们可以计算衡量城市紧凑性的cohesion index和range index。cohesion index的计算方法为:在城市多边形内均匀生成20000个点,随机抽取1000对点,计算每对点的平均直线距离。重复此操作30次并取均值,最后标准化。range index的计算方法为:在城市边界随机抽取若干点对,计算其中的最大路径距离(需沿城市内部道路模拟)。重复此操作30次并取均值,最后标准化。cohesion index和range index的数值越小均说明城市形态越紧凑。

研究设计

04

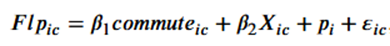

本文的基准回归模型如下(OLS线性概率模型):

其中,Flpic代表c县女性i的劳动参与状况,commuteic代表i所在县c的平均通勤时间除以100,Xic代表控制变量,pi代表省份固定效应。

本文构造的工具变量虽然在理论上满足相关性和外生性,但仍需进一步检验。相关性可通过IV第一阶段回归的F值进行检验。外生性要求工具变量只通过影响通勤时间来影响劳动参与,而不能通过其他渠道影响劳动参与。潜在的担忧是城市紧凑性可能与一些个体或城市的变量相关,进而和劳动参与相关。对此,作者使用城市紧凑性分别对个体和城市的特征变量进行回归,结果证实了个体和城市的特征与城市紧凑性之间均没有显著关系,进一步验证了工具变量的外生性。

05

实证结果和稳健性检验

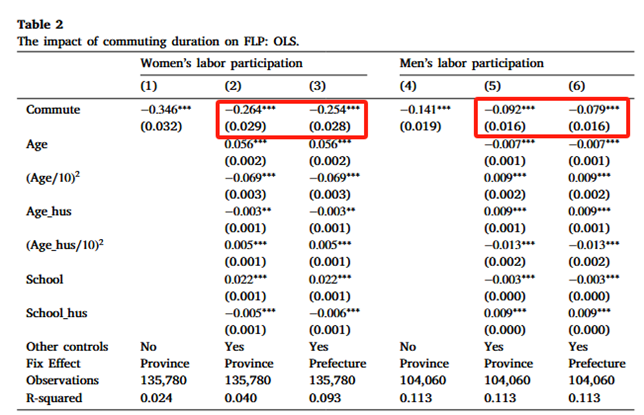

表2给出了OLS回归的结果。通勤时间对女性的劳动参与率有显著负向影响,对男性的劳动参与率虽然也有显著负向影响但在影响的系数上远小于女性。出现该结果的可能原因是在中国家庭中男性往往承担更多创造收入的责任,因此通勤时间对男性劳动参与决策的影响较小。其余控制变量的系数符号也均符合经济直觉。

表3给出了工具变量估计的结果。使用两个工具变量和所有控制变量的估计结果显示,通勤时间每增加1分钟,女性选择参与劳动的概率显著下降0.498个百分点。在样本中,平均通勤时间的最大值与最小值的差值为48.1分钟,因此在模型中对应24个百分点的劳动参与概率差别。而样本中女性劳动参与率的最大值与最小值的差值为58.3个百分点,因此通勤时间的差异能够解释约41.1%的女性劳动参与率差异。而通勤时间对男性劳动参与率虽然也有显著影响但影响程度上大约只有女性的一半,验证了OLS估计的结论。此外,第一阶段的F统计量均大于10,说明不存在弱工具变量问题;过度识别J检验的P值大于0.1,表明不能拒绝两个工具变量具有外生性的原假设。

作者还进行了一系列稳健性检验,包括:(1)将基准回归使用的线性概率模型改为IV-Probit模型;(2)使用其他衡量城市紧凑性的指标作为工具变量;(3)使用男性而不是所有人的平均通勤时间作为解释变量;(4)加入县的产业结构和面积大小作为控制变量;(5)排除近五年曾迁移过的家庭样本;(6)使用CHNS的重复横截面数据代替2015年人口普查的横截面数据重新进行回归。结果均通过了上述稳健性检验。

异质性分析

06

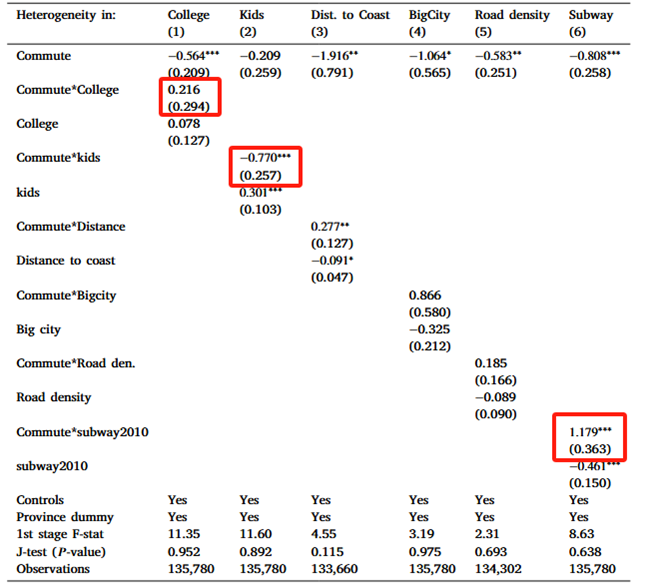

本文还在多个维度上通过加入交乘项进行异质性分析,结果表明:(1)受教育程度越高的女性对通勤时间的负面反应越小;(2)家庭负担较重(有子女)的女性受通勤时间的影响较大;(3)地铁的完善能够有效缓解通勤时长增加带来的不利影响(地铁较为准时)。上述结论进一步证实了城市化背景下性别劳动差异的故事,也能够提供相应的政策启示。

07

推文作者感想

总而言之,我认为这篇文章在许多方面都有值得学习的地方:

(1)文章提出了一个具有现实紧迫性且理论价值突出的研究问题,并从“通勤”这一常被忽略的视角切入,将通勤成本视为影响女性“工作-家庭”选择的重要变量,为解释女性劳动退出提供了新的机制。

(2)本文参考AER研究构造的工具变量是一大亮点。利用潜在城市足迹的紧凑度指标作为工具变量,借助地理约束和人口增长模型,避开了现实城市形态与治理水平等因素的内生性问题。这种方法既具有严谨的识别逻辑,也具有良好的推广潜力,特别适用于发展中经济体的研究情境。

(3)本文将人口普查微观数据与遥感、地理信息系统和城市统计数据有机结合,体现了跨学科融合的实证研究范式。

(4)检验工具变量外生性时,提出可能影响外生性的其他渠道(变量),随后回归检验工具变量和这些变量是否存在显著关系,这种思路较为新颖。

推文作者简介

张以恒,厦门大学王亚南经济研究院2023级数量经济学专业硕士研究生;研究兴趣:发展经济学,劳动经济学;

Abstract

The increase in commuting time due to traffic congestion is a widespread dilemma faced by most major cities worldwide. In addition to its impact on environmental pollution and personal health issues, it can negatively impact the labor supply. Utilizing microdata from China’s 1% population census data in 2015, we find that for every additional minute of commuting time, the probability of labor participation among married women decreases by an average of 0.5 percentage points. The variation in commuting time can explain about 40% of the differences in labor participation rates of married women across cities in our sample. Our study also sheds light on the puzzle of declining female labor participation in China over the past decade, specifically in the context of the nation’s rapid urban expansion and escalating commuting time.

声明:推文仅代表文章原作者观点,以及推文作者的评论观点,并不代表香樟经济学术圈公众号平台的观点。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号