图片来源:豆包AI

原文信息:

Alder, S. D., Lagakos, D., Ohanian, L, 2023. Labor Market Conflict and the Decline of the Rust Belt. Journal of Political Economy, 131(10), 2780-2824.

原文链接略

01

导论:重新审视“铁锈带”衰落的驱动机制

美国“铁锈带”从战后制造业中心向工业衰退区的结构性转变,不仅是区域经济发展史上的一个重要现象,也是持续引发学术界与政界深入探讨的复杂议题。长期以来,关于其衰落动因的解读往往侧重于外部冲击的影响,特别是将全球化背景下来自中国等新兴经济体的国际竞争视为关键的解释变量。

然而,Simeon Alder、David Lagakos与Lee Ohanian在《政治经济学杂志》(Journal of Political Economy)发表的论文《劳动市场冲突与铁锈带的衰落》(Labor Market Conflict and the Decline of the Rust Belt)中,对这一传统观点提出了重要的补充和修正。该研究基于严谨的理论模型与扎实的量化证据,提出一个核心论点:“铁锈带”的长期衰落,其主要驱动力可能并非源自外部的国际竞争,包括来自中国的竞争,而是深植于区域内部的、持续数十年的劳动市场冲突。作者们认为,这种以高频率罢工和显著工资溢价为核心特征的内部结构性矛盾,通过系统性地抑制区域资本形成、阻碍技术进步与生产率提升,可能早在中国等外部竞争因素全面显现之前,就已经对“铁锈带”的经济基础产生了深远影响,并启动了其相对衰落的进程。

经验基础

02

为支撑其核心论点,论文系统梳理并呈现了若干关键的经验证据。这些证据不仅揭示了“铁锈带”劳动市场的独特性,也为其后的理论模型构建奠定了坚实的基础。

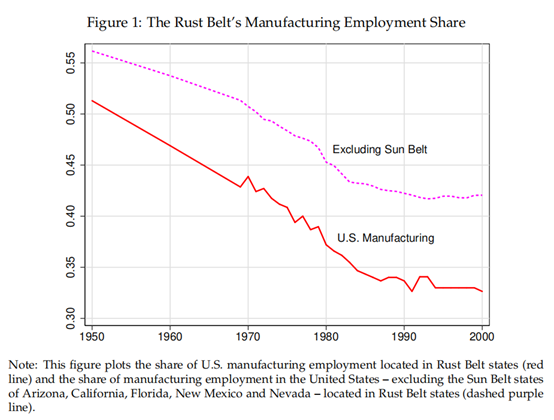

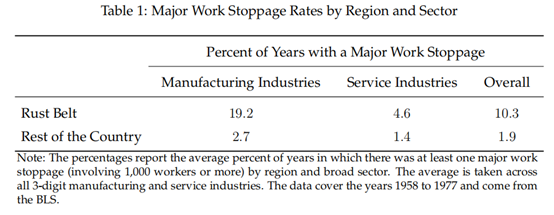

首先,从空间维度看,美国的劳动市场冲突并非随机分布,而是呈现出显著的区域集聚特征。以涉及大规模工人的主要罢工事件发生频率作为衡量指标,可以清晰地看到,这类冲突高度集中于“铁锈带”区域内的制造业部门。论文指出,在1958年至1977年间,铁锈带制造业发生主要罢工的年均百分比高达19.2%,而国内其他地区的制造业仅为2.7%,服务业则更低。

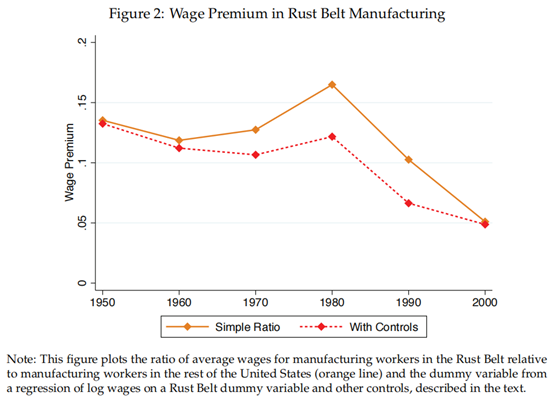

其次,在工资决定机制方面,即便在严谨控制了包括教育水平、工作经验在内的劳动者个体异质性因素后,“铁锈带”制造业部门的劳动者依然享有显著高于美国其他地区同行业劳动者的工资溢价。例如,在1950年,这种调整后的工资溢价约为13%,并在之后数十年间保持在11%至13%的水平,直到1980年代后才开始下降。

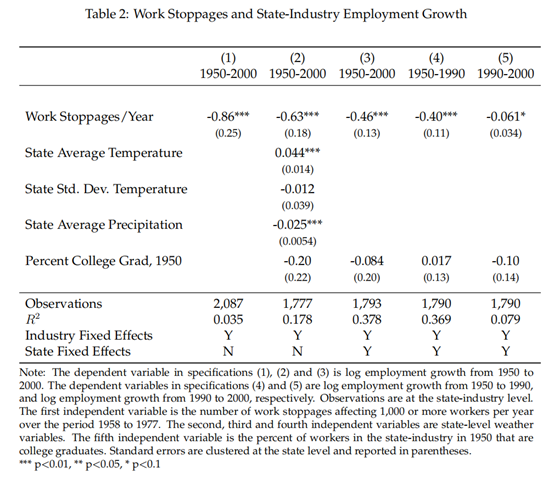

再次,从动态关联性的角度进行考察,利用州际及行业层面的面板数据进行的计量分析结果显示,在1950年至2000年这长达半个世纪的考察期内,较高的罢工发生率与较低的区域就业增长率之间存在着显著的负向相关关系。这一发现初步印证了劳动市场冲突对区域就业可能具有直接的抑制效应。

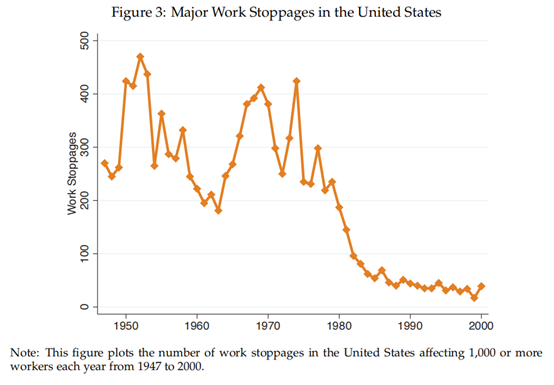

最后,上述经验模式的时间序列演化路径在20世纪80年代出现了一个清晰的转折点。随着该时期劳动市场冲突的整体缓和(如图3所示,全国主要罢工次数从1979年的高位急剧下降至1986年后的低位)以及工资溢价的相应收窄,“铁锈带”经济的相对衰退速度也呈现出放缓的态势。这一变化与彼时美国宏观政治经济环境的深刻调整,特别是工会力量的相对减弱以及劳资关系从对抗性向更具合作性转变的趋势,形成了高度的逻辑一致性。

03

理论构建:劳动力市场冲突与区域衰落机制

在论文构建的第一个简化理论模型中,通过对比两个生产可替代商品地区的劳动市场机制,揭示了美国“铁锈带”地区衰退的内在逻辑。在“铁锈带”地区,信息不对称(企业掌握实际生产效率而工会仅能估计)引发了劳资博弈:工会要求利润分成,若遭拒则罢工,最终通过仲裁分配剩余利润。

这个简化模型清晰地揭示了两个重要逻辑:首先,工会的谈判能力越强,工人平均能获得的额外工资(即工资溢价)就越高,同时,罢工发生的可能性也越大。

其次,更强的工会谈判能力会导致“铁锈带”的企业预期未来能留存的利润减少(要么直接被分走,要么因罢工而损失),因此它们的投资意愿会降低,进而导致其生产效率的增长速度慢于其他地区。由于两地产品可以相互替代,长此以往,就业和生产活动就会逐渐从生产效率增长较慢的“铁锈带”转移到其他地区。

理论构建:引入开放经济框架与时变参数

04

研究进一步构建了引入国际贸易的量化模型,将中国等经济体的竞争刻画为外国产品效率持续提升,并考虑运输成本等贸易壁垒。该模型改进了多个关键设定:允许工会谈判能力动态变化,采用正态分布描述企业暂时性生产率冲击,并且罢工发生后利润的分配比例也可以在不同地区和时期有所不同。

通过校准模型参数使其匹配美国经济历史特征(如“铁锈带”就业份额、生产率增速、投资占比和进口渗透率等),同时校准目标也包括了衡量劳动市场冲突的直接指标,如“铁锈带”的平均工资溢价和罢工发生率。

量化分析:对“中国冲击论”解释力的评估

05

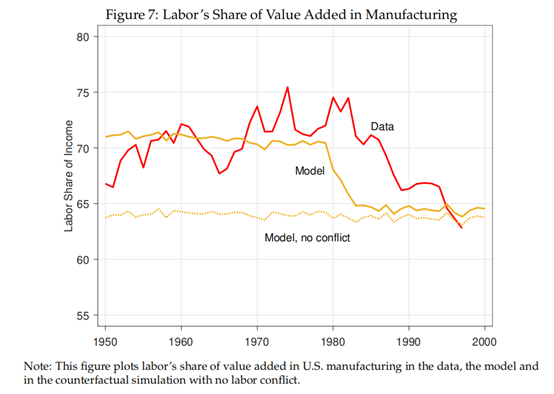

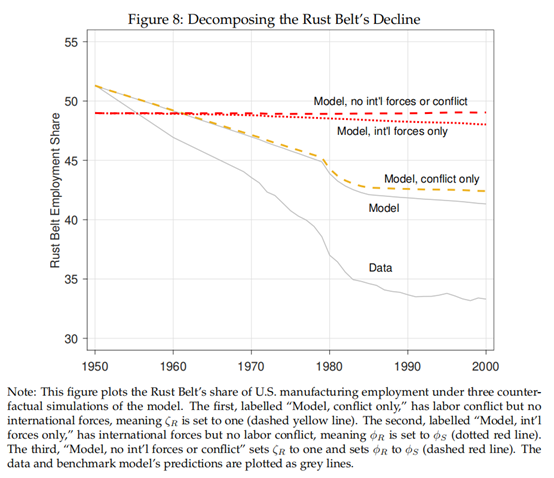

通过模型的参数校准与动态验证后,模型的核心量化结果显示,在劳动市场冲突与包括中国在内的外国竞争这两个因素的共同作用下,“铁锈带”的制造业就业份额经历了深刻而持久的下降,其量级约占实际观察到的总降幅的55%(模型预测下降10个百分点,实际下降18.3个百分点)。更为重要的是,模型成功捕捉了衰退的时间:绝大部分的就业份额损失都集中发生在20世纪80年代中期之前。这一时间点与通常所认为的“中国冲击”对美国制造业产生大规模影响的时期存在显著的时间差。此后,随着模型中工会谈判能力的下降,这与实际罢工率下降趋势相符,铁锈带的就业份额开始趋于稳定。

研究还通过反事实分析揭示了美国“铁锈带”衰退的核心驱动因素:当模型仅考虑劳动市场冲突时,能解释约9个百分点(近50%)的就业份额下降,且时间上(1990年前)与实际衰退期高度吻合;而仅考虑中国等外国竞争时,仅能解释1个百分点(5%)的下降,且时间节点(1980-90年代)与主要衰退期存在明显错位。这表明区域内部的劳资冲突才是主导因素,外部竞争仅起次要作用。此外,研究还发现,这种冲突不仅引发产业转移,更通过抑制技术创新和生产率提升,对美国整体经济造成了长期负面影响,挑战了将“铁锈带”衰退简单归咎于中国等国际竞争的观点。

结论:对内部影响因素的再思考

06

论文通过构建和量化一个包含内生劳动市场冲突的动态一般均衡模型,系统地论证了美国“铁锈带”的长期经济衰落,其根源在很大程度上深植于区域内部持续存在的、结构性的劳动市场冲突。这种冲突以高频率的罢工事件和显著的工资溢价为主要表征,通过多重渠道系统性地削弱了该区域核心制造业的长期竞争力,从而引致了生产要素的流出。

作者们强调,“铁锈带”所经历的这场代价高昂的经济转型,在相当程度上可以被视为区域内的劳资双方由于未能成功构建起一种更具合作性的制度安排而导致的内部结构性问题,这与同一时期美国其他区域乃至欧洲其他国家的劳资关系形成了对比。究其深层原因,可能与该地区早期剧烈的工会化过程所塑造的长期不信任有关。

推文作者:王芝炜,欢迎交流讨论:ivy_wang.wlmq@

Abstract

No region of the United States fared worse over the postwar period than the “Rust Belt,” the heavy manufacturing region bordering the Great Lakes. This paper hypothesizes that the decline of the Rust Belt was due in large part to the persistent labor market conflict that was prevalent throughout the region’s main industries. We formalize this thesis in a multi-sector dynamic general equilibrium model in which labor market conflict leads to strikes and wage premia in equilibrium. These result in lower investment and productivity growth, which causes employment to move from the Rust Belt to the rest of the country. The model also features rising foreign competition as an alternative source of the Rust Belt’s decline. Quantitatively, labor conflict accounts for around half of the decline in the Rust Belt’s share of manufacturing employment. Consistent with the data, the model predicts that the Rust Belt’s employment share stabilizes by the mid 1980s, once labor conflict subsides. Rising foreign competition plays a more modest role quantitatively, and its effects are concentrated in the 1980s and 1990s, after most of the Rust Belt’s decline had already occurred.

声明:推文仅代表文章原作者观点,以及推文作者的评论观点,并不代表香樟经济学术圈公众号平台的观点

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号