原文信息:

Cui, X., Lai, W., & Lin, T. (2025). Long-distance water infrastructure, rural development and urban growth: Evidence from China. Journal of Urban Economics, 146, 103736.

图片信息:环球网

01

引言

水资源是推动社会和经济发展的重要资源,然而全球范围内水资源分布的不均衡性已经成为制约许多地区发展的瓶颈。尤其是在中国,南北水资源差异极大,导致北方的水资源严重短缺,影响了农业生产和工业发展。为了缓解这一问题,中国实施了史上最大的水利工程之——南水北调工程(South-to-North Water Transfer, SNWT)。这一工程旨在通过长距离调水,将水资源从水源丰富的南方地区转移到水资源匮乏的北方地区。

该研究采用DID,深入分析了南水北调工程对水资源分配、农村发展和城市增长的影响。通过对该工程的实证研究,本文探讨了这一水利工程如何通过调水项目,改变了水资源的使用方式及其对不同地区经济增长的影响。

02

背景

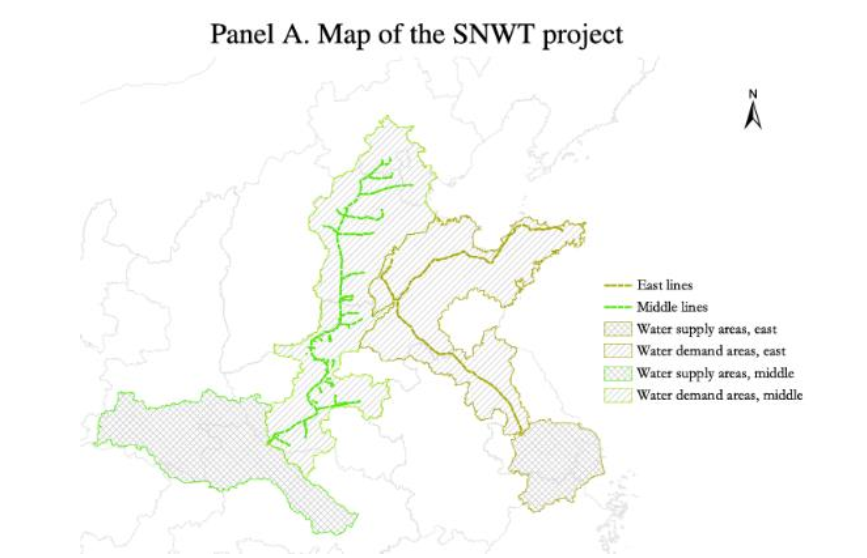

中国的水资源分布极为不均,南方地区的水资源丰富,而北方则面临着严重的水资源短缺问题。中国北方是全国重要的农业基地,然而,该地区的水资源供应无法满足需求。在上世纪50年代,南水北调的构想便被提出。然而,由于技术和资金等方面的限制,这一计划直到本世纪初才得以实现。2002年12月,中国政府正式批准了南水北调工程的建设计划。南水北调工程的一期工程包括两条水转移路线——中线和东线(见图1)。这两条路线具有不同的工程设计和实施策略。中线通过对丹江口水库加高大坝和扩建水库,建立新的渠道,并利用重力长距离输水,而东线则采用现有的水体网络连接不同的河流和湖泊,建设了大量的水泵站。这两条线路的建设,跨越了近3000公里的距离,对北方的水资源供应起到了至关重要的作用。

图 1

03

数据与实证策略

本研究利用多个来源的数据,包括遥感图像、统计年鉴、农村家庭调查等,结合地理信息数据,对南水北调工程的影响进行实证分析。该文通过对水资源供给区和需求区的差异化分析,研究了该工程对地方经济增长、农业生产和城市扩张的多重影响。

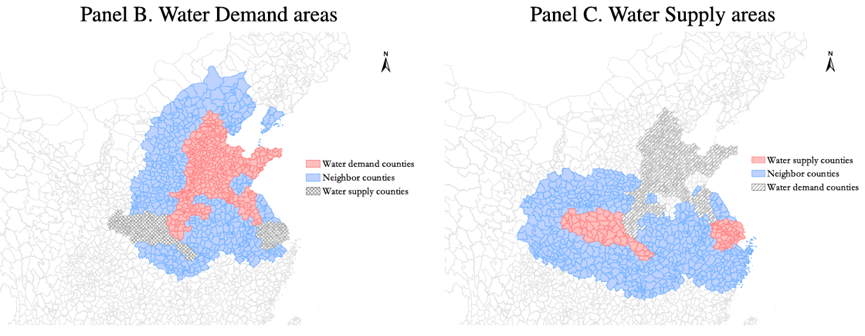

因为中线和东线分别于2015年和2014年开始运行,作者以此为时间冲击。在基准回归中,该文对中线和东线不加以区分,而是分别探讨该工程对需水区和供水区的经济影响。处理组以预定从两条线路接收调水的行政单位的官方文件为准,对照组则选取处理组周围的区域,缓冲距离为300公里(见图2)。

图 2

04

水资源与地方经济

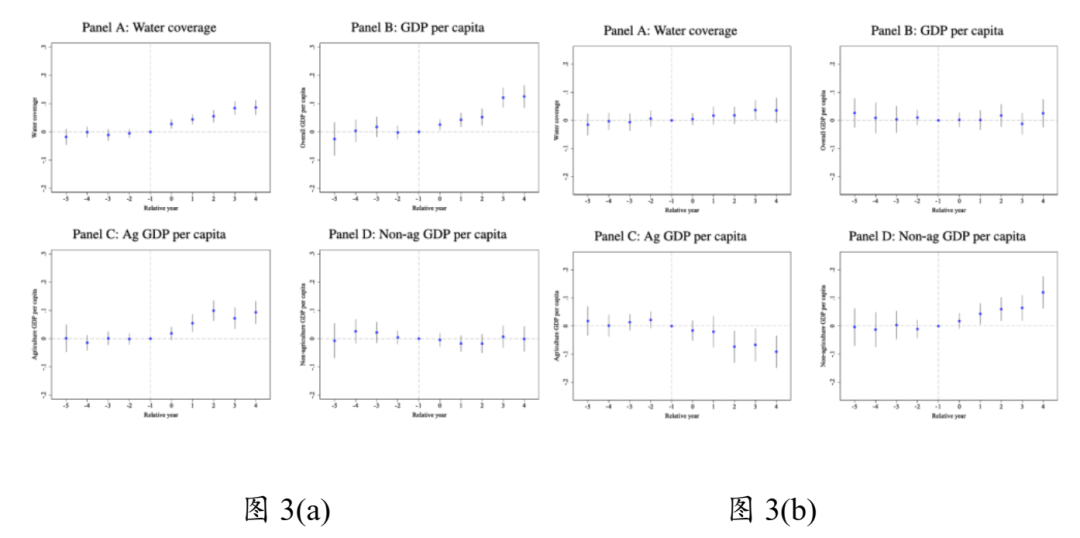

南水北调工程极大地改善了北方水资源的供应,尤其是在需水区。该文的分析显示,南水北调工程使得水覆盖率在需水区增加了6.5%,并且地方人均GDP增长了6.0%。这一增长主要集中在农业领域,农业GDP增长了7.3%,而非农业GDP增长则不显著(见图3(a))。这表明水资源的增加主要推动了农业的增长,但未能显著提升非农业部门的经济回报。

在供水区,尽管该工程对供水区的水覆盖率没有负面影响,但两条线路的水源安排实际上已经将这些地区的水移出,并施加了进一步限制,最终改变了当地的经济。具体来说,该工程不影响总体人均GDP,该项目导致人均农业GDP下降5.6%,但这种衰退被人均非农业GDP增长5.4%所抵消(见图3(b)),即显著改变了农业和非农业部门的相对贡献。

05

农业与农村发展

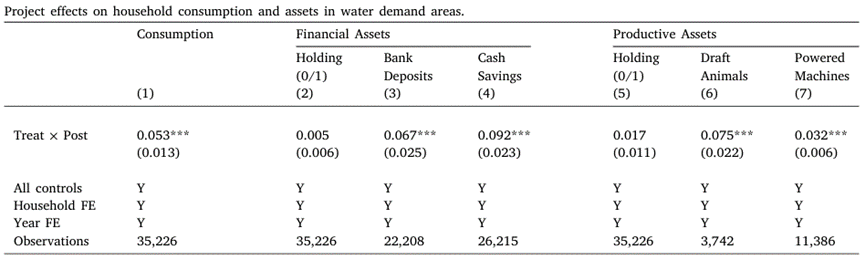

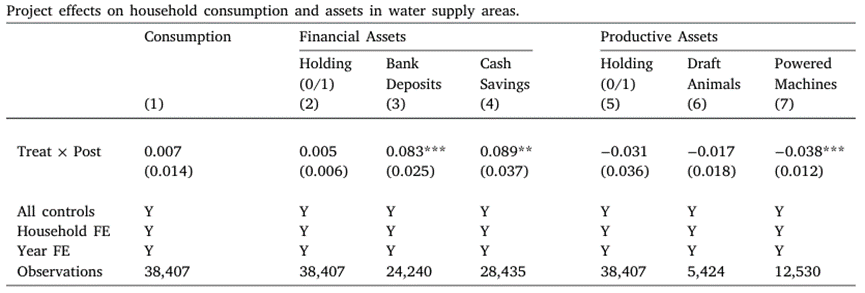

南水北调工程还对农村经济产生了重要作用。在需水区,农业的繁荣主要得益于灌溉条件的改善,作物产量显著提升,同时灌溉面积和机械化水平也显著提高。这一变化直接提高了农村家庭的5.5%收入,尤其是提高了9.4%的农业收入。而且进一步推动了农村消费、储蓄、生产性资产的增长(见表1),但对非农业收入没有显著影响。

然而,在水供给区,情况则不同。尽管水资源得到了改善,但由于水源的流失,农业产值下降了7.8%。这一农业衰退被非农业GDP的增长所部分抵消,非农业GDP增长了9.3%。而且农村家庭倾向于减少农业生产性资产(见表2)。这种农业到非农业的结构性转变,反映了供水区的经济转型。

表1

表2

06

城市增长与空间溢出效益

当地农业的发展可能对附近的城市产生深远的影响。 一方面,农业的资源横财可能会增加农业用地的价值,推高城市扩张的机会成本。对农村人口来说,农业的增长也可能抑制农村人口向城市的迁移,从而可能减缓附近城市的发展。另一方面,通过农村发展积累财富可能会产生需求效应,吸引外来人口,促进城市经济发展。在此背景下,如何确定乡村到城市空间溢出的方向和程度,本质上是一个实证问题。

具体而言,在需水区,城市边界扩展了6.9%,夜间灯光和人口密度也有所增加。尤其是在城市与农村交界的区域,夜间灯光和人口密度的增加尤为显著,这些地区的经济活动得到了显著的推动。

而在供水区,虽然城市的经济活动依然有所增长,夜间灯光和人口密度都有所提升,但该工程并未导致城市边界的显著扩张。而且在城市以外的地区,夜间灯光和人口都在减少。

07

中线与东线的异质性影响

南水北调工程的两条主要线路——中线和东线,在设计和实施上有很大的差异。中线通过提升水库大坝,改变了水源地的地形,导致农业受损较为严重。而东线则通过现有的水体网络进行水资源转移,对水源区的农业影响较小。这种差异性在经济结果上也得到了体现,在供水区,中线的影响较为显著,具体表现为:在县一级,农业人均GDP下降;在家庭层面,农业收入减少;在村一级,农村劳动力从农业转移出去。而东线则对农业的影响相对较小。

08

结论

该文以南水北调工程为例,研究了长途调水对水资源、农村发展和城市增长的影响。该项目大大改善了供水,促进了需水区的农业发展和城市扩张,特别是在城乡边缘地区。但结果也显示了水资源调配抑制了供水区的农业发展,反而促进了其经济转型。该研究为其他国家类似的大规模水利工程提供了实证结果和理论依据,尤其是在全球气候变化和水资源分布不均的背景下,如何设计和实施跨区域水资源调配工程,成为了一个至关重要的课题。

Abstract

Water is unevenly distributed across regions, yet the effectiveness of long-distance water transfer in addressing this issue remains understudied. This paper employs a difference-in-difference design to examine the impact of the world’s largest water transfer project on water resources, rural development, and urban growth. We find that the project enhances water supply and agricultural production in water-receiving areas, while it leads to agricultural declines in water-sourcing areas. Such diverging patterns contribute to various consequences on labor market and rural welfare, thereby generating further differential impacts on nearby urban growth. The water-receiving areas witness urban expansion and economic activities thrive in the rural-urban fringe, but in the water-sourcing areas, economic activities decline outside the core urban areas. Further analysis reveals significant heterogeneity between the two water-transfer routes, distinguished by their engineering designs.

推文作者:闫伸,上海财经大学公共经济与管理学院,博士研究生。研究领域:城市经济学、机器学习。邮箱:

声明:推文仅代表文章原作者观点,以及推文作者的评论观点,并不代表香樟经济学术圈公众号平台的观点

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号