图1 米兰美食街区

来源:文心一言生成

原文信息:Leonardi, M., & Moretti, E. (2023). The agglomeration of urban amenities: Evidence from Milan restaurants. American Economic Review: Insights, 5(2), 141-157.

原文链接:

01

引言

在许多城市,同类型商店往往会形成集聚。例如,纽约第五大道是世界著名的高档时装店聚集区,纽约和洛杉矶的钻石区是许多大型珠宝店的集中地。许多城市的餐厅、酒吧往往会集聚在一起,形成城市的“美食街”“酒吧街”。

同类型商店扎堆在一个地方似乎会加剧竞争,但是商家却更愿意选择与同行为邻,而不是避开竞争分散设店,这究竟是为什么?空间集聚产生的需求外部性的存在,是对地理集群形成的一种可能的解释(Marshall, 1920)。如果一家店铺的存在有助于吸引更多的消费客流,那么它就可能为邻近的竞争对手带来需求外部性。

2005年之前,米兰为了使得各个街区的餐饮资源均衡,米兰根据各个街区的人口数量,设定了不同街区餐馆间隔的最小距离。这一限制不仅适用于堂食餐馆,也适用于快餐店、酒吧、咖啡馆和大多数其他购买食品和饮料的场所。但是,零售商(包括出售食品的零售商)并不受该规定影响。“最小间距政策”让米兰餐馆空间分布均匀,每个街区的餐馆人均数量相同。

1998年,意大利通过了一项全面的商业改革,被称为“贝尔萨尼改革”。这项规则允许意大利各个地区放弃最小间距政策。伦巴第地区(米兰的一个区)从2005年开始,大大放宽了最小距离限制,这意味着从2005年开始,米兰的餐厅不再受“最小间距政策”的限制(Comune di Milano 2010),可以自由选址。

这篇文章利用这一项独特的政策作为自然实验。研究发现,“最小间距政策”政策解除后,米兰的餐厅空间聚集程度显著上升,且增速不断加快。这一现象支持了聚集外部性的存在,即:餐厅之间的地理集中度越高,越能吸引更多消费者,从而进一步促进聚集。一些街区餐厅数量大幅增长,而另一些街区则出现餐厅流失,导致城市内部的餐饮资源分布逐渐分化。此外,研究还发现,聚集效应促使商家提升产品差异化。在餐厅高度集中的街区,商家通过调整价格、提高服务质量或提供不同类型的菜品来减少直接竞争。这表明,聚集不仅增加了商家数量,也影响了市场竞争的方式。

数据

02

(1)商店、餐厅数据:来自于米兰规划部,记录了米兰2000年至2012年的店铺地址、店铺类型。“餐厅”包括堂食餐厅、披萨店、快餐店、咖啡馆、酒吧、酒馆和自助餐厅。“零售店”包括所有的其他场所,不包括餐馆。本文将“零售商”细分为出售食品的零售商(食品杂货店、面包店、水果和蔬菜店和肉店等)以及不出售食品的零售商(后文称为普通零售商)。

(2)菜单数据:来自于2004-2012年的Il Mangelo,这一个米兰的美食指南,它提供了米兰部分餐馆的菜单。2004年,这份指南有811家餐馆的菜单(占所有餐馆的13.3%);2012年为982家(占所有餐厅的14.1%;33.9%的餐厅)。虽然这个指南没有所有餐馆的菜单,但是它可以覆盖所有地区、各个类型的餐厅。

(3)地方行政数据:我们分析的空间单位是米兰的行政区域,在整篇论文中我们称之为“街区(neighborhood)”,行政区域是由米兰规划署划定的。米兰有180个“街区”。我们将每个街区的餐馆或零售商的人均数量定义为该街区的餐馆或零售商的数量除以该街区白天的人口(以千人为单位)。按街区划分的日间人口数据来自2001年意大利人口普查。人口普查将日间人口定义为居住在该街区的人口和在那里工作但不居住的通勤人口的总和。在拥有大量办公空间的街区,与常住人口相比,日间人口是衡量餐馆需求的更好指标。

03

实证结果

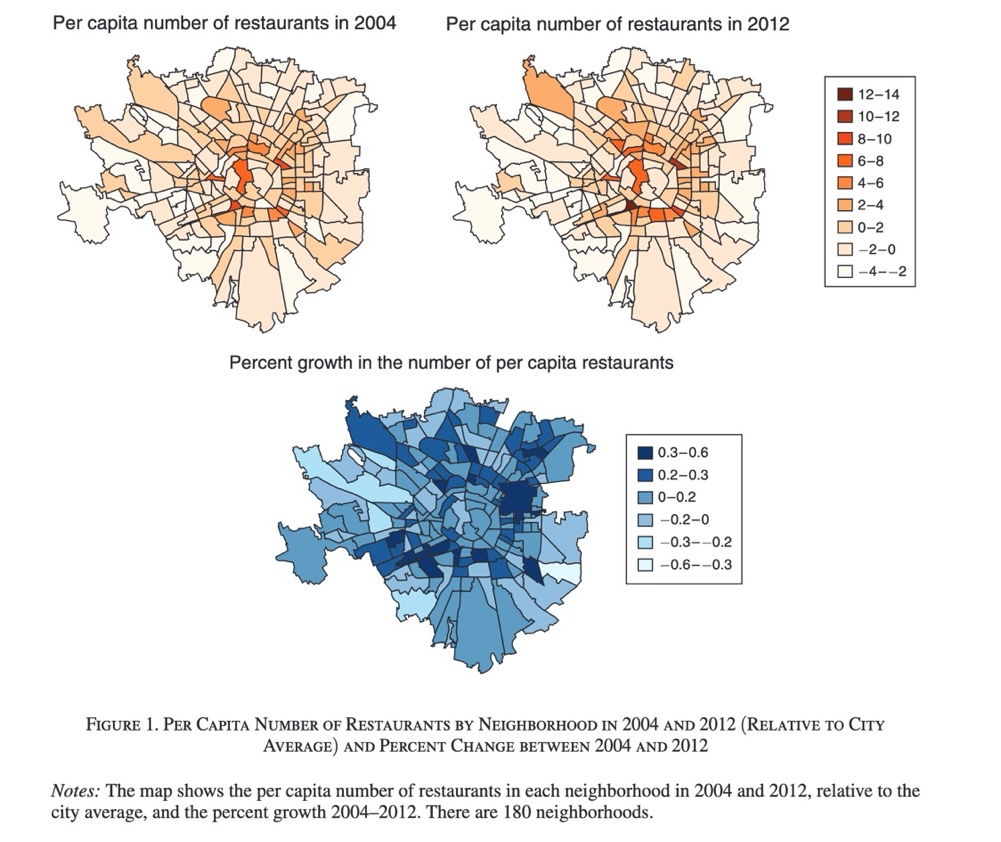

3.1 政策开始前后餐厅的空间分布

首先,为了证明在政策解除前各个街区的人均餐馆数量没有明显差异,作者用了Kolmogorov-Smirnov检验,发现不能拒绝人均餐馆数量在街区之间的分布等于均匀分布的原假设。但是,相比之下,从未被政策限制的普通零售商和食品零售商和在空间上并非均匀分布,而是更集中于某些街区。

米兰取消了最低距离规定后,米兰餐馆总数增加。在2004年之前,餐馆的数量基本保持稳定,但在2004年至2012年期间,餐馆的数量增长了14.4%。相比之下,2004-2012年普通零售商和食品零售商的数量分别仅增长了2.0%和1.8%。

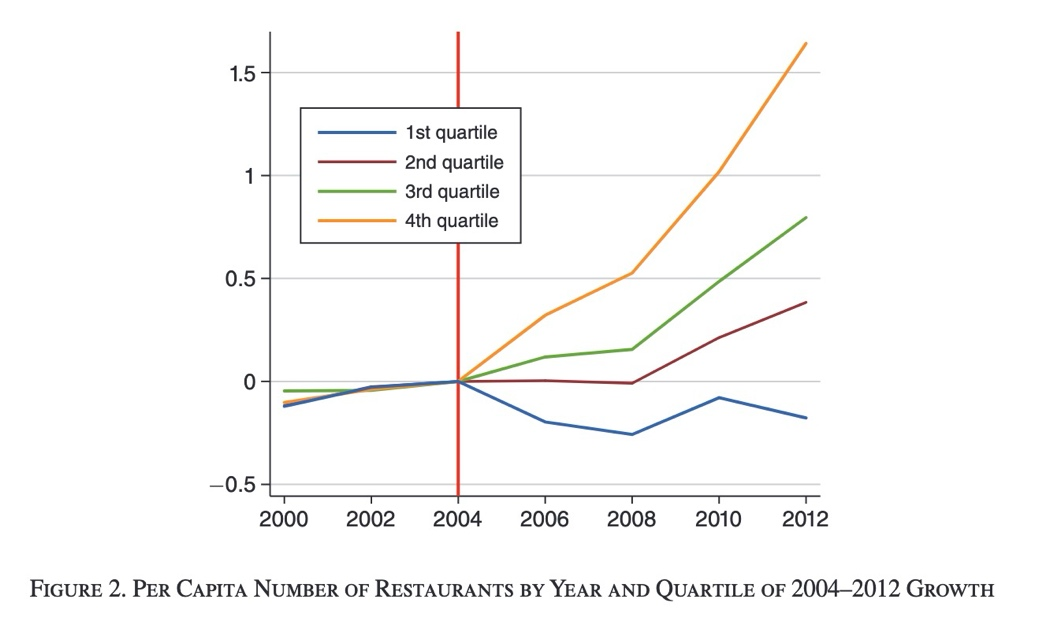

图2展示了政策被废除前后,各个地区人均餐馆数量的变化趋势。作者对2012年的人均餐厅数量分布进行Kolmogorov-Smirnov检验发现,在改革后,人均餐馆在各个区域的分布出现了显著的差异。发生这种变化的原因是,2004年以后的餐馆数量增长在各个街区之间差异较大,餐馆在一些街区增加速度较快,而在另一些街区,餐厅数量减少,最终导致餐馆空间的集聚度的大幅增加。

图2 2004年和2012年的人均餐厅数量及其变化率

图3直观地展示了餐厅地理分布差异的增加。根据2004-2012年各街区的人均餐厅数量增长情况,本文将所有街区根据餐厅增长速度划分为四个分位组,并绘制各组在人均餐厅数量随时间变化的趋势。从图中可以看到,2004 年之前,四个分位组的趋势基本保持平稳,这表明在改革实施前,各街区并未出现分布上的变化,这一点至关重要,因为它意味着政策改革的影响仅出现在改革之后,而非改革前的趋势所致。

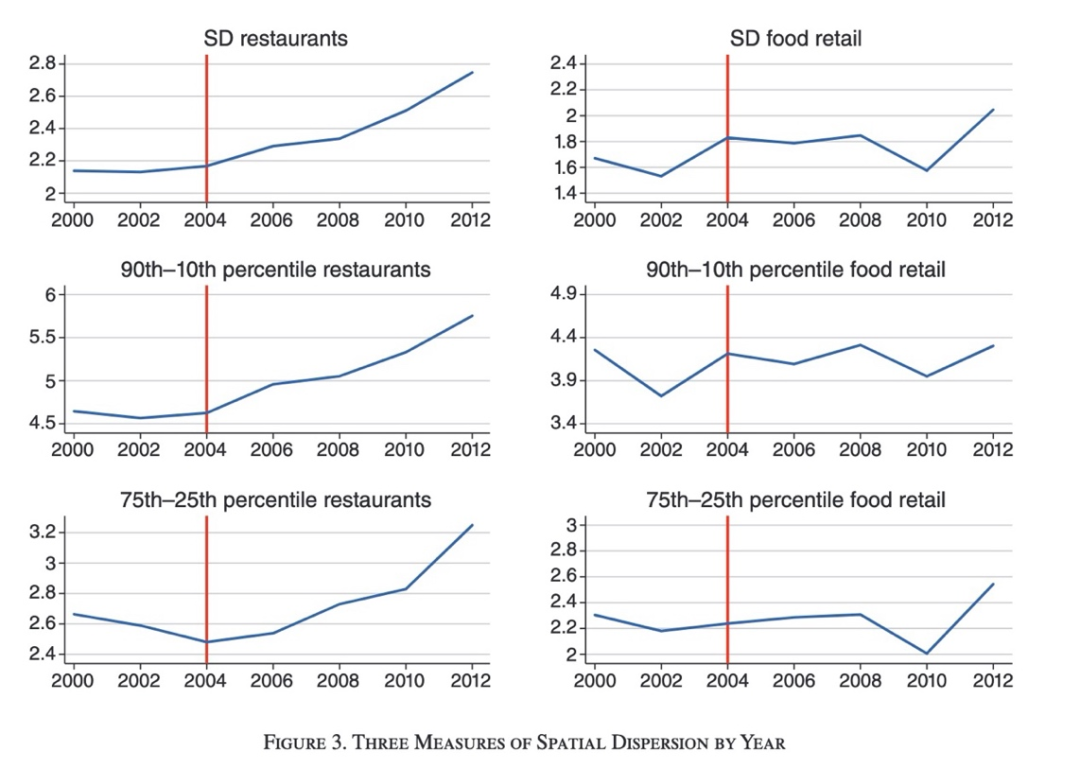

然而,2004年之后的数据显示,不同街区人均餐馆数量的分化正在加速。并且,作者更换了三个衡量餐厅地理集中度的指标(人均餐馆数量的标准差,第90百分位和第10百分位街区之间人均餐馆数量的差异,以及25、75分位数人均餐馆数量的差异)进一步论证了这个结论(图4左)。

图3 2004-2012年人均餐厅数量在不同分位数的增长率变化

为了验证餐馆集聚度提高不是由于其他地理因素变化(例如,写字楼分布变化带来的需求变化等)带来,作者利用食品零售商的地理集聚度变化来说明,如图4的右三幅图所示,食品零售商的地理集聚度并没有明显变化。

图4 2000-2012年不同指标下餐厅和食品零售商地理分化度变化图

总体来看,米兰的改革效果如何呢?2004 年的米兰并不存在明显的“餐饮聚集区”。然而,到 2012 年,多个餐饮聚集区域逐渐形成。其中,餐厅集中度增长最显著的街区包括行政区 101 和行政区 104(Navigli)、159(Isola)以及 88(Idroscalo)。并且,作者发现,尽管改革后米兰的餐厅聚集程度显著提高,但到2012年,其空间聚集水平仍然低于纽约和洛杉矶等城市。根据 Yelp 数据估算,2017 年纽约和洛杉矶各邮政编码区域内的人均餐厅数量的标准差分别为5.41和5.32,约为米兰(2.74)的两倍。

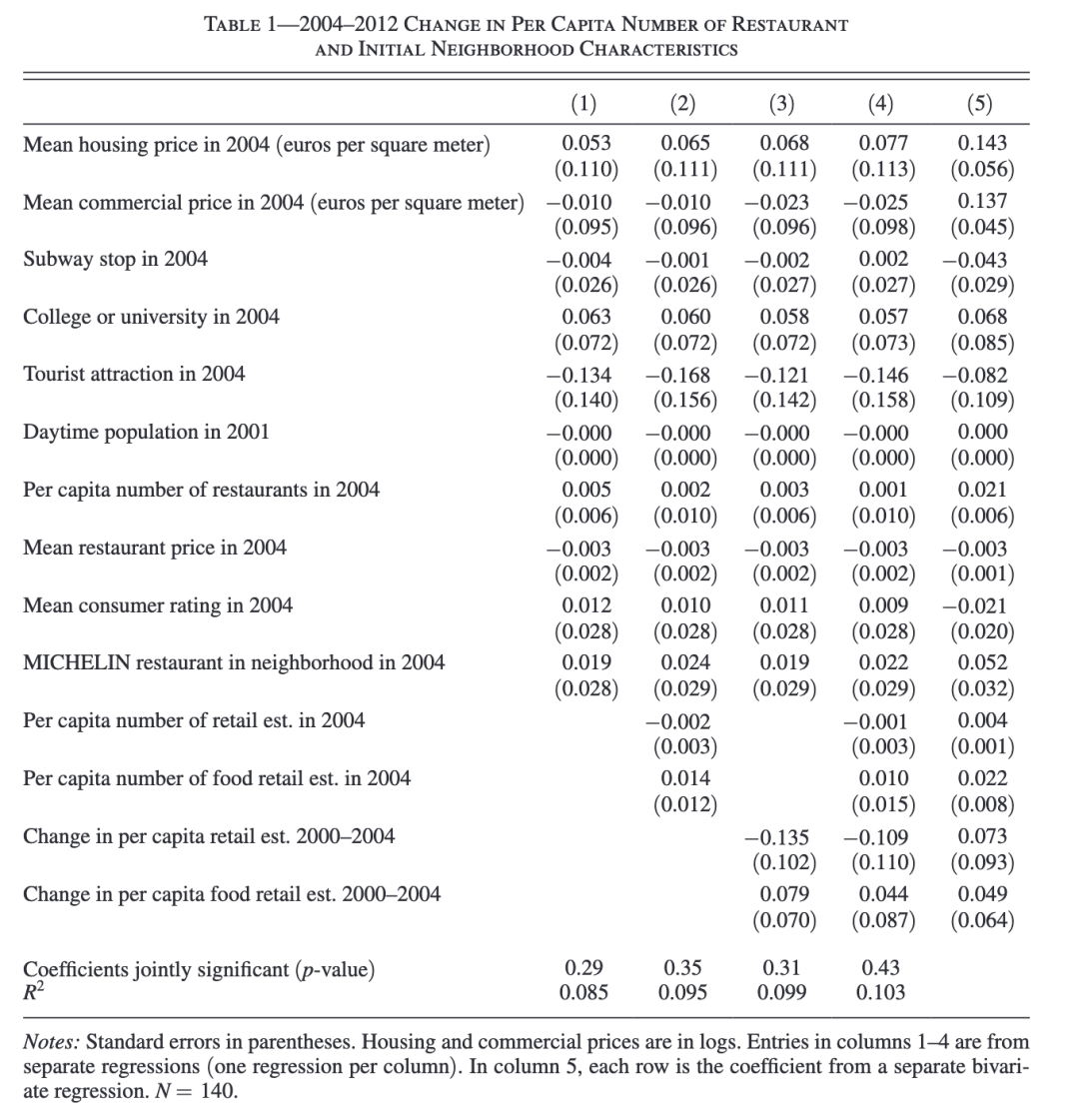

餐厅数量增长较多的街区,可能是因为这个街区具备一些未被观测到的优势条件,例如交通便利、配套设施完善、犯罪率较低、有大学等。为了排除不同街区的优势城市条件对于餐馆设立的影响,我们将不同街区的地理特征纳入回归,在街区层面进行分析。回归结果表明,绝大多数系数均不显著,这说明2004年的街区特征可能不能解释餐馆集中度的变化。

图5 不同街区特点对餐厅集聚度的影响

3.2 餐厅产品差异化程度的变化

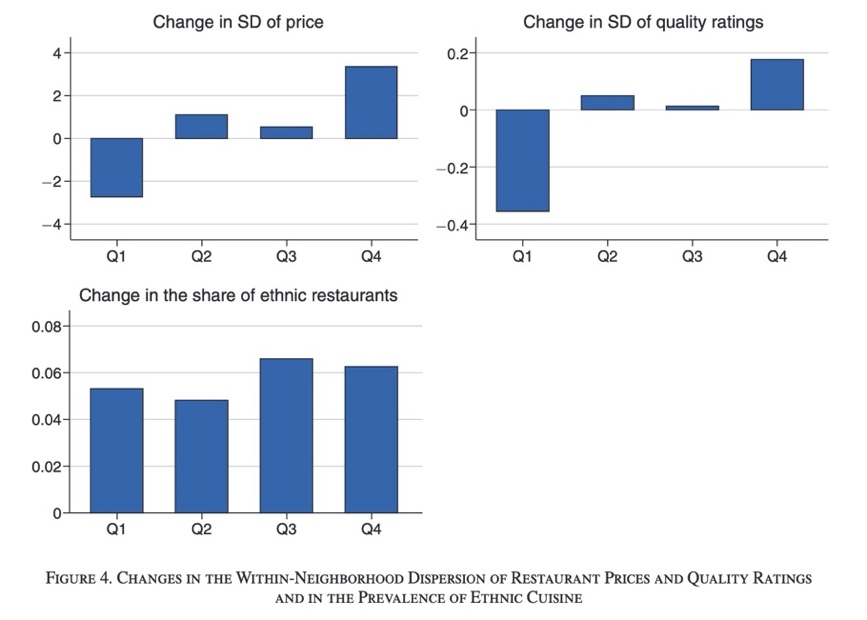

本文期望探究在餐厅数量大幅增长的街区,是否相比餐厅数量增长较少或减少的街区表现出更明显的产品差异化趋势。为了测度街区餐厅之间的产品差异,我们使用了三种指标:街区内餐馆用餐价格的标准差、消费者质量评级的标准差和菜系的多样性。

用餐价格是指以欧元为单位的平均一餐的价格,食物质量评级从4星到10星,以及每个街区“民族餐厅”的数量。2004年,米兰的绝大多数餐馆都提供意大利菜,因此,本文把所有提供非意大利菜的餐厅都定义为“民族餐厅”。

图6展示了不同分位数街区的餐厅产品差异化演变情况。所有街区根据2004年至2012年期间人均餐馆数量的百分比变化被分为四分位数。第一段四分位数包括2004年至2012年人均餐馆数量百分比变化最小的街区。第四段四分位数包括2004年至2012年人均餐馆数量百分比变化最大的街区。

作者发现,餐馆集中度增加幅度较大的地区,价格分散度、质量评级的分散度会增加,而餐馆集中度增加或减少较小的地区,价格分散度、质量评级的分散度会下降。在餐馆集中度增长较大的地区(Q3和Q4),民族餐馆的份额增长较多,而在餐馆集中度增长或下降较小的地区(Q1和Q2),民族餐馆的份额增长较少。

图6 不同分位数街区餐厅产品差异化程度变化

总结

04

集聚外部性在决定米兰各街区餐馆的位置及其类型方面发挥了重要作用。如果这一现象在其他城市也成立,那么这意味着我们观察到的世界上大多数城市中商业机构的空间集中化现象,在一定程度上反映了内生的集聚效应,不仅仅是外生的街区特征或分区限制的结果。尽管集聚的经济效应可能需要数年时间才能完全显现,但米兰的经验表明,这种集聚效应足够强大,能够有效影响每个街区中城市便利设施的数量和质量。

其他参考资料:

[1] Comune di Milano. 2010. “Pubblicazione del Settore Autorizzazioni Commerciali del Comune di Milano Ufficio Documentazione e Statistiche.” Internal publication of Milan Municipal Office for Commerce

[2] Marshall, Alfred. 1920. Principles of Economics, 8th ed. London: Macmillan.

推文作者:张弛,中山大学岭南学院硕士研究生,研究方向为城市经济学,欢迎交流合作,电子邮箱:。

声明:推文仅代表文章原作者观点,以及推文作者的评论观点,并不代表香樟经济学术圈公众号平台的观点。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号