图片来源:推文作者

(摄于深圳市福田区当代艺术与城市规划馆)

原文信息:

Barwick P J, Chen L, Li S, et al. Entry deregulation, market turnover, and efficiency: China’s business registration reform. Forthcoming at Review of Economics and Statistics.

01

引言

得到普遍承认的一个基本事实是,以新企业进入作为研究因变量的文章越来越多了。尤其是关注中国企业进入问题的实证研究,正在以极快的速度增加,其中很多成果也都能发表在最权威的国内外期刊上。这种现象的产生,首先当然依赖于工商注册数据在研究中的普及使用,另一方面也缘于企业进入这一话题本身(以及用于刻画的数据)与关注中国发展的多个领域都产生了不小的关联——进而为大量研究问题提供了新的分析视角。

来自产业、劳动、创新、区域乃至宏观各个领域的中国研究,都对新企业进入的话题倾注了许多的关注。有些研究的关注来自于微观视角,考察个体创业行为的驱动因素(我们之前的一篇推文:《保障的力量:公共医疗保险如何促进中国农村创业》);有些研究则继承了经典文献(Hopenhayn, 1992; Hsieh and Klenow, 2009)的宏观导向,考察不同的政策/制度影响下企业进入的动态过程,尤其着重关注全要素生产率和经济结构的动态变化;还有一些研究则属于产业经济学乃至实证产业组织的领域,行政注册数据的可得性使得这些领域的研究得以更加精细,能够讨论更加具有时效性和理论深度的话题;此外,由于新企业进入数能够用于度量创新创业和企业家精神,也吸引了很多金融领域研究的关注。

对于计划将新企业进入作为切入点或出发点的研究者而言,有必要对该话题相关的多支文献有一个系统的把握。而对于广大关注中国发展问题的年轻学生来说,对于纷繁复杂的企业进入文献的思考和辨别,不失为一个绝佳的学习机会。在时下各类的热门研究话题中,我们很难找到类似的研究话题,能够同时吸引这么多不同领域的密切关注。这些关注视角虽然有侧重点的区别,但都和中国的发展议题密切相关。

本期推文介绍研究新企业进入的一篇前沿文献,论文即将发表在Review of Economics and Statistics期刊上。文章的四位作者分别是来自威斯康辛大学麦迪逊分校的贾攀乐教授、来自斯坦福大学的陈鹿鸣博士(博士后,即将入职密歇根大学经济系)、来自康奈尔大学的李善军教授和来自北京大学的张晓波教授。这四位学者的研究专长涵盖了发展、宏观、产业、创新等诸多领域,本文也能够较为综合地展现他们几位的研究品味和惯用范式,是很值得深入学习的范文。

这篇文章旨在填补实证层面对准入监管的效应进行评估的研究空白。通过聚焦2012-2014年间在广东省实施的工商注册改革试点计划,文章全面评估了放松注册资本金要求对企业动态及生产率的影响。使用企业工商注册和年度报告的行政数据,实证分析得出,这项改革使得制造业企业的进入率提高了25%,退出率提高了8.7%。进一步地,改革后进入的企业相较改革前的新进入企业,生产率高出1.1%——这可能缘于改革放松了潜在进入者的融资约束,并且促进了竞争。

文章的实证研究和几支经典文献相关。其一首先是不同国家背景下考察放松进入规制对新企业进入影响的一系列研究,文章扩展了对企业退出以及政策集约边际影响的探索;其二是使用结构式方法(structural)或跨国实证探究进入成本(entry cost)影响的研究,文章使用一个准实验填补了实证上的空白;最后是有关规制以及改革对中国经济增长和TFP影响的大量研究,文章补充了商事制度改革的视角,并在实证上精细化考察了影响。

制度背景

02

传统意义上,进入规制的合理性基于对企业的筛选(screening)机制——只允许合格的企业进入,并引导它们进行直接的生产行为。然而,发展中国家的进入规制常常成为潜在创业者的显著障碍。具体到中国情境下也是如此,承自计划经济时代的工商登记制度对潜在创业者的注册企业施加了一贯严格的规制。在2011年世界银行的一份报告中,中国注册企业的容易度位列183个国家的第150位。彼时中国仍然是世界上对企业进入的规制最严格的国家之一——平均来说开一家新公司需要14个步骤,38天时间,以及相当于人均收入3.5%的成本。在这样的背景下,改革不仅是公众的呼声,也很快成为中央的意志。这种关注在现实中促成了2012年在广东省先行的商事改革试点,并于2014年起逐步推广到全国范围。该项改革的范围和力度都是超出预期的。

改革从众多方面减少了企业进入的壁垒和成本。首先,注册资本层面的规制被大幅度放松,企业注册时不再被强制要将足额的资金存入国有银行进行验资——注册资本的“实缴制”改为“认缴制”,企业注册的资金成本被大幅降低;第二,注册前的所需的大部分许可证被调整至注册后,注册前的流程得到大幅度简化;第三,用简化的年报制度取代了繁琐的年检制度,企业只需要在新建立的电子平台上提交在信用平台上公示的年报,政府的全面监管被公众监督和抽查制度所替代;最后,企业注册地址的要求得到简化,办事的行政服务效率也得到显著优化。

总结来说,这项改革不仅大幅降低了企业进入时的注册成本,还依托于国家企业信用信息公示平台(NECPS)的建立搭建了一套进入后的监测和规制系统。这项改革促使中国的营商环境大幅优化,世界银行的该项指数也从2011年的第150位进步到2020年的第27位。到2020年,在上海成立一家新企业平均只需要4步,9天和1.4%的人均收入。

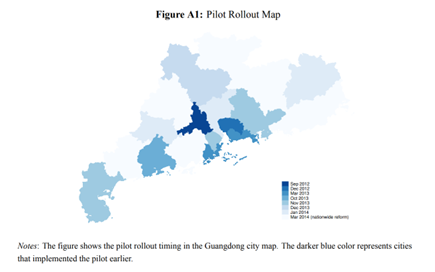

文章主要的实证工作基于2012年首先在广东逐渐铺开的改革试点,该项试点于2012年首先在东莞和佛山开展,随后在2013年和2014年年初逐步推广到另外10个城市。2014年3月之后,改革的范围扩展到广东其他地级市乃至全国范围。文章图示了改革逐步展开的范围,随后的实证设计正是基于改革的推进过程构造的交叠DID。

查看每个地级市推行政策的顺序,并比较各市的经济社会指标,并没有发现改革有明显的选择性。文章通过比较文件公示和媒体报道的时间验证进行试点的具体时间,并针对规定发布和实际生效的时差做了相应的预期效应检验。近年来广东省的其余重大改革,大多数都发生在本文研究的样本周期之外,零星事件的影响文章借助一系列的控制变量和固定效应加以排除。

03

数据

文章使用的数据主要基于三个主要的来源,从2009年1月到2016年12月的工商注册数据,自2008年到2016年的企业年度报告数据,以及2018年的中国企业创新创业调查数据(ESIEC)。

工商注册数据。该数据来自中国国家工商总局(SAIC),数据中涵盖了注册过程相关的诸多信息,包括首次登记日期、经营地址、行业代码、注册资本、所有制类型、企业主个人信息以及企业股权结构等。这一数据使文章得以从城市、行业、月份等维度计算企业的数量,并且构造企业层面的特征。

企业年报数据。该数据集也来自国家工商总局,这一数据广泛涵盖了所有的企业,无论其规模如何。本文使用的数据涵盖了改革前后数年的企业信息,其中包括基础的资产负债表信息——这使得文章得以识别政策影响下企业在集约边际上规模和生产率的变化(推文作者注:这也是该文相比之前firm entry and productivity的一系列文章最大的不同点)。

创新创业调查数据。这一数据由北京大学企业研究中心调查得到,2018年的调查涵盖了六省的成立于2010-2017年的私营企业,对注册企业的过程进行了非常详细的问卷调查。文章使用这一调查数据集测算企业建立的成本,各行业规制缓释的程度,以及进入者的融资约束等。

文章做了以下几点解释说明。第一,在制度由年检制度向年报制度转变的时期,提交年报的企业占比相对略低,然而不同行业和所有制数据缺失的模式与2009年时相同——不用过分担心对识别的威胁;第二,2013年以前企业的雇佣人数不可得,因而文章对2013年之前企业生产率的估计无法基于LP法或OP法,而是借鉴了Aw et al.(2011)的方法,估计时不借助雇佣人数,对2013年以后的时期也报告了基于OP法和LP法的估计;其三,鉴于许可证吊销的情况在14-15年间大幅减少,文章转而借助企业是否提交年度报告识别企业退出,此外文章还利用2017-2018年许可证整顿之后的数据对扩展的样本进行分析。

借助这些数据和方法,文章对广东省及各个地级市在改革前后的企业进入率进行了逐月的比较。数据和绘图中能够清晰地看出,政策促成了广东省企业进入的大幅度增加。具体到各个先行城市来说,大多数城市都在试点时就迎来了企业进入的大幅增加。佛山和东莞的效应有一定延迟,可能是由于这两市是最早的先行试点,彼时制度的建设还不成熟。唯一无法观测到效应的是中山市,这可能是因为事前该市就经历了高速的企业进入增加。

实证设计

04

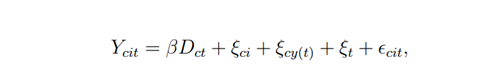

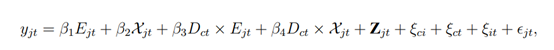

本文的实证设计主要关注的是企业进入(firm entry),基于一个DID的框架考察政策实施月份在城市层面的variation如何影响月度的企业进入。文章进而在年度层面上考差了企业退出,企业规模,以及企业的生产率。文章同样借助三重差分的框架,考察了政策对于不同行业及企业类型的影响。考虑到进行生产率估计的数据需求,文章主要的样本限定在制造业(更准确地说,主要的定义都基于制造业企业)。文章也报告了一些基于零售、批发和服务业的支持性实证结果。文章的基准实证基于这样一个DID的框架:

实证关注的因变量是在城市-行业-月份层面衡量的企业进入数量,取对数处理。回归中控制了城市-行业、城市-年份和时间(月份)固定效应。数据范围涵盖了广东省全部21个城市,时间从2009年1月到2016年12月。

文章主要的识别威胁在于政策实行的顺序很可能有某种内生的选择性——例如政府推行政策的先后可能基于当地的经济条件,例如创业活动的活跃度。文章通过控制城市-年份的固定效应,以及城市-行业、样本月份固定效应,文章的识别只需要满足更弱的假设就可以。由于对政策效应的比较是基于同一年内政策前后月份的影响,只要政策实施的月份是相对外生的,就不需要过分担心政策时点内生性的质疑。文章进一步地加入了城市-公历月、行业-样本月份等固定效应,以消除行业层面宏观冲击的影响。

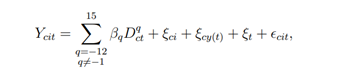

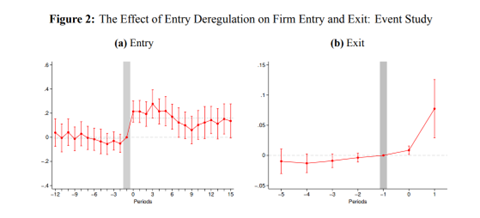

文章还使用一个event study的框架,验证平行趋势假设的成立并检验动态效应。

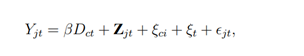

文章还考察了政策对一系列其他因变量的效应,使用企业-年度层面的回归验证政策对企业退出的影响。企业退出被定义为企业j在下一年退出(取值为1)。

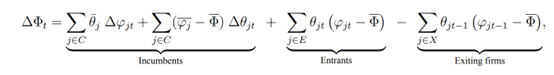

文章样本期内的企业包含全部三类:新进入企业、在位企业(incumbent)以及即将退出的企业。文章使用一个交乘项的回归框架,将在位企业作为控制组,识别政策对于企业规模及生产率的影响。式子中的前四个系数分别表示事前新进入和即将退出的企业与在位企业的规模/生产率差别,以及改革后两类企业相较于在位企业的差别。

05

研究发现

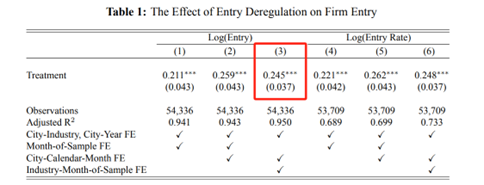

(1)新企业进入

新企业进入显著增加。论文的实证结果表明,广东省的这项政策在文章考察的样本期内,使得月度的新企业进入增加了近25%(最完备的回归结果约24.5%)。在这个样本周期内,广东省整体的新企业进入增加了51.5%,文章的估计结果表明这项政策解释了约48%的总增加幅度,这一估计结果远大于文献计算的其他国家的结果(墨西哥5%,葡萄牙17%)。这种差异体现出中国综合性的改革措施的治理效力,通过在简化流程的同时缓释融资壁垒,改革措施充分激发出潜在的经济活力和创业热情。

Event study的结果表明,在改革之前,并未观测到明显的事前趋势。而政策发布会迅速地引致企业进入的大幅度增加,并且这种效应持续到文章使用的样本时期的末尾。即便剔除到事前的四期以排除预期效应,主要的结果仍然保持基本一致。

文章也通过加入交乘项考察了政策对不同所有制企业的异质性影响,以及对于(ESIEC数据中计算得到)改革前后注册成本降低多/少的行业的异质性影响。发现私营企业的增加显著多于国企和港澳台企业,行业注册成本降低更多的企业增加显著更多。

(2)其余因变量

企业退出小幅度增加。基于年度-企业样本的回归表明,政策使得企业的退出率增加了0.498个百分点。相较于事前5.7%的退出率,这一政策使得企业退出增加了8.7%,这很可能是由于政策带来的竞争效应。

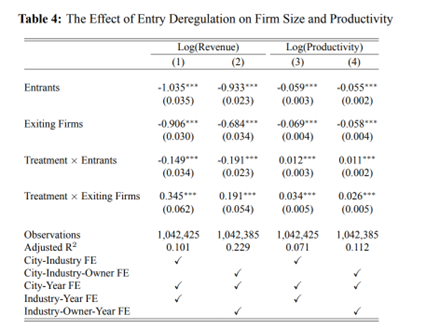

企业规模的影响。改革降低了进入的资本金要求,自然使得进入企业的规模减小。同时,由于更多新进入企业带来的竞争使得在位企业的生存阈值增大,使得退出企业的平均规模也增加。文章的实证结果发现,改革前后新进入企业和即将退出的企业的规模都小于在位企业。但改革使得新进入企业相较于(小于)在位企业的规模差距增加了20.5%,而使得退出企业相较于(小于)在位企业的规模差异减少了27.9%。

企业生产率的影响。遵循同样的实证框架,使用基于Aw et al. (2011)和Peters et al. (2017)测算的生产率。实证结果发现新进入企业相较于在位企业的生产率gap缩窄了20.0%,而退出企业与在位企业的生产率差异也缩窄了44.8%。改革使得新进入企业的生产率增加1.1%,使得退出企业的生产率增加了2.6%。

(3)生产率的影响机制

放松进入规制对新进入企业生产率的影响至少有三种主要渠道。(1)市场竞争效应(market competition effect),更激烈的竞争使得新进入的企业的生产率提高;(2)构成效应(composition effect),单纯因为融资约束的放松也会使得一些原本无法进入的高生产率企业选择进入;(3)弱筛选效应(weaker-screening effect),放松规制也可能藉由这一机制产生负面影响,生产率较低的企业由于限制的放松而进入。前文的基准回归结果似乎表明,前两种机制在对新进入企业的正向效应超过了第三种机制的负向影响。

文章实证检验了这些机制。通过考察在临近改革时新进入的企业,检验其在改革后的表现改善,文章识别出市场竞争效应;借助对政策前后企业初创融资方式、企业家个人特征以及企业股权结构的分析,从侧面支撑融资约束缓解的构成效应。

(4)宏观意义

文章还量化分析了放松规制的宏观影响,以及三类企业分别对总体生产率的贡献。结果表明2013-2014年,样本内新进入企业对全要素生产率的贡献约为15.1%-23.8%。

在广东近年来的高速增长过程中,这项先行的商事制度改革在2014-2016间带来了3万多家额外的新进入企业,直接带来了制造业部门2.5%的额外就业和1.8%的额外收入,对于地区的经济发展意义重大。由于改革对于新企业进入有着持久的正向影响,在更长的时间尺度内,改革引致的新企业进入对地区发展的意义则更为重大。

总结

06

新企业进入的研究究竟为什么重要和热门?其背后的深层次原因绝不仅仅是工商注册数据的普及使用,也关乎发展、宏观等诸多领域的研究洞察。这篇论文引导我们从更深刻的意义上思考这个潜在的研究选题,以及未来更多的研究机会。

这篇论文本身借助异常精细的实证数据,合理恰当的政策冲击,对这一话题的研究带来了显著的推进和创新。几乎在相同的时期,一组中国学者关注了相似的政策改革的影响,研究成果也发表在JDE上。该文使用了该政策在全国范围内实施的进程构造DID,侧重点更多放在政策对城市层面的影响。篇幅所限,推文这里不再详述。

中国经济的潜力和活力究竟在何处?当过往债务驱动的拉动模式面临必然的转型,预期和信心的重要性被不断强调,更加精准施策所需要的抓手在哪里?宏观经济学和发展经济学有关企业进入的研究,可能有助于这个问题的求索。我们随着四位学者的研究回望历史,仔细看那起于珠江的大潮,如何生发于民营经济的活水,或许能够加深我们对这些问题的理解。

原文链接:

推文参考的另一篇文献:

Cheng H, Ding S, Liu Y. The effectiveness of entry deregulation: novel evidence from removing minimum capital requirements. Journal of Development Economics, 2024

推文作者:

尚庆宇,复旦大学经济学院直博生;电子邮箱:

Abstract

Although entry regulation is ubiquitous across countries, comprehensive evaluations on how such regulations affect firm dynamics and productivity are lacking. We examine a 2012-2014 pilot program in Guangdong (which later became a national policy) that was designed to reduce firm registration costs and encourage entrepreneurial activities. Using administrative data on firms’ business registrations and annual reports, our analysis shows that the reform increased firm entry by 25% and firm exit by 8.7% in the manufacturing sector. The productivity of post-reform entrants was 1.1% higher than the productivity of pre-reform entrants, likely due to relaxed financial constraints and more intense competition.

声明:推文仅代表文章原作者观点,以及推文作者的评论观点,并不代表香樟经济学术圈公众号平台的观点。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号