图片来源:ChatGPT

原文信息:Attanasi, G., Dessi, R., Moisan, F., & Robertson, D. (2024). Public goods and future audiences. Journal of Economic Behavior & Organization, 224, 580-597. Doi:

01

引言

随着互联网的高度普及,追星已经变得像吃饭喝水一样司空见惯。只需一部手机,粉丝们便能实时追踪爱豆的工作、生活,甚至是他们的生活态度。对于这些爱豆而言,获得更多关注以提升商业价值的最简单途径,无非就是通过精心打造“讨喜”的人设,稳固现有粉丝群体,并吸引更广泛的公众关注。

按理说,这种逻辑应该适用于所有公众人物——他们应当清楚地认识到自己的一言一行不仅影响追随者,也对整个社会产生深远影响。因此,塑造积极正面的形象,不仅是承担社会责任的体现,更是最大化个人利益的最佳策略。然而,随着越来越多关于明星失言、失德以及“饭圈”乱象的负面新闻频出,人们不禁开始怀疑:这些公众人物真的关心他们的行为及其后果吗?

从情理上看,我们通常期望公众人物承担更多社会责任,提升个人修养,传播正向价值观,充当社会榜样。已有研究表明,在实验中,参与者往往会因为在意他人对自己行为的看法而调整表现。然而,鲜有研究将观察者设定为未来的观众,而非当下的人群。这样的设计,更加贴近现实中公众人物与他们追随者的关系,也更真实地展现了榜样效应的潜在影响。

但实验的结果却出人意料。在公共品博弈实验中,当参与者知道他们的行为和身份会被未来的年轻观众看到时,反而减少了贡献。这与我们通常的预期背道而驰——公开身份本应激发更多的亲社会行为。那么,究竟是什么导致了这种反直觉的现象?今天我们就跟随作者的解释,一起来探究其中的原因。

实验设计

02

实验对象。本研究的实验对象分为两部分:当前参与实验的研究生和未来观众的本科生。研究生来自博科尼大学和图卢兹大学,均为经济学及相关学科的硕士或博士生。这些研究生通过邀请自愿参加实验,实验共进行了9场,共144名参与者。

未来参与实验的观众为经济学及相关学科的一年级本科生,他们将在第二年参与相同的实验。共有12场本科生实验,每场16名参与者,总计192名本科生。然而,本科生实验只在博科尼大学进行,因此仅能部分实现本科生和研究生参与者的匹配(本科生组的数据和行为分析不是本篇文章的重点)。

实验内容。本实验的阶段博弈是标准的自愿贡献博弈(VCG,voluntary contribution game)。参与者被随机且匿名地分配到四人小组,每人拥有100欧分的初始资金,需在公共账户和私人账户之间进行分配。投入到公共账户的资金将被翻倍,并由小组成员平分。换言之,每位小组成员都会获得公共账户总资金的一半。

实验开始前,参与者需预测其他成员的平均贡献。实验共进行10轮,期间小组成员保持不变。每轮结束后,参与者会看到四位小组成员的贡献排名及收益。

在第一次实验结束后,研究者引入了一个“意外重启博弈”,参与者直到第一次博弈结束后才得知还会有第二次博弈。所有参与者都选择继续参与实验,进行了重启博弈。

处理组设计。实验包含三个实验组:控制组、信息处理组和照片处理组,两个处理组通过不同方式操纵信息传递:

控制组:参与者的身份、选择和结果仅被实验者观察,不会传递给未来的本科生。因此,控制组的参与者不能对未来观众产生榜样效应,实验结果也不会影响未来的观众。

信息处理组:参与者被告知,他们的部分个人信息(如年龄、性别、国籍和学术背景)以及他们的贡献、收益和排名等行为数据,会在一年后传递给未来的本科生。这些本科生将在相同的实验条件下进行相同的VCG实验。

照片处理组:与信息处理组相似,但额外传递了参与者的照片。

收益。实验结束时,参与者根据每轮的累积贡献获得现金奖励。此外,若参与者准确预测同组成员的平均贡献,可额外获得5欧元。这适用于两次博弈,参与者在第一次博弈结束后才知道会有第二次博弈。在信息处理组和照片处理组中,传递信息给未来观众不会带来额外的报酬,且研究生与本科生的收益互不影响。

03

实验结果

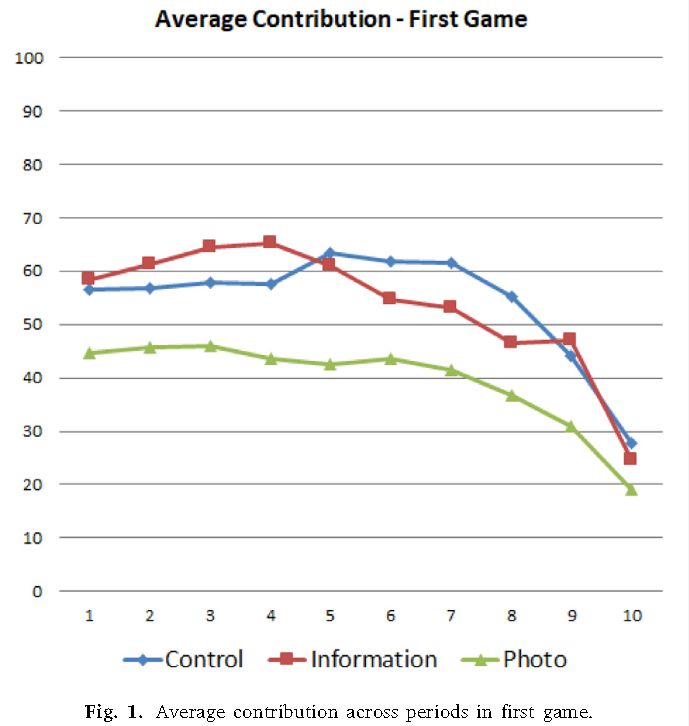

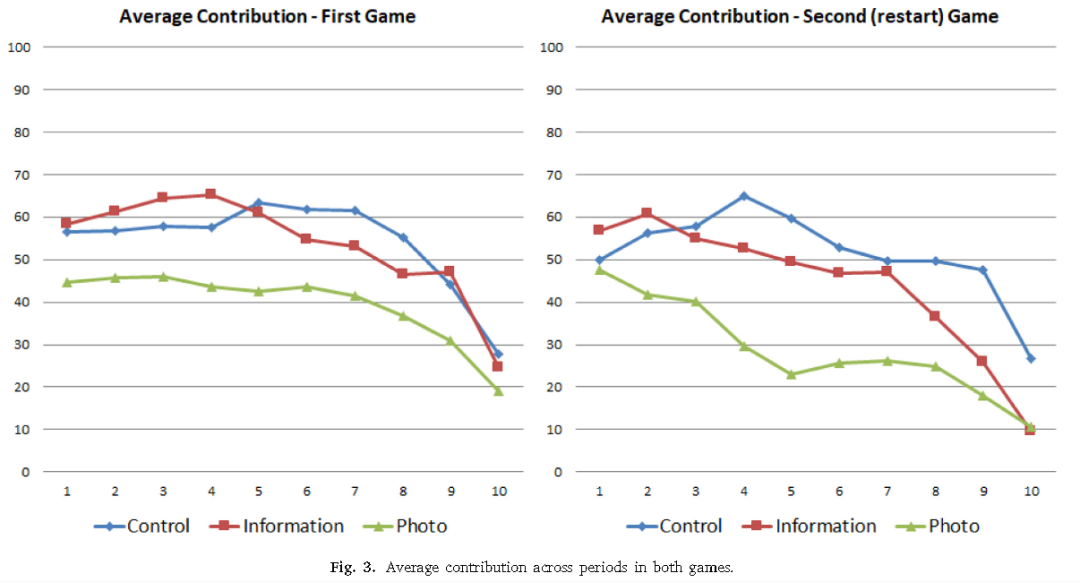

图1展示了不同实验组在每一轮VCG中的平均贡献水平。可以发现,控制组和信息处理组的平均贡献水平在实验处理较高,并随着实验轮数的增加而降低。这与以往的实验结果符合。

反观照片处理组,他们的平均贡献在初期就显著较低,并且在整个实验过程中都要显著低于其他实验组。将十轮博弈汇总来看,控制组和照片组的平均贡献均为54%,而照片组仅为39%。同时,根据统计检验,实验发现照片组的贡献要显著低于其他两组,而控制组和照片组之间没有显著差异。

为什么?

04

实验结果显示,当参与者的个人身份(通过照片)被公开给未来观众时,反而显著减少了他们的贡献行为。这一反直觉的现象与通常的社会预期背道而驰,因为我们通常认为,身份曝光应促使更多的亲社会行为。那么,是什么导致了这种结果?作者排除了两个可能的解释。

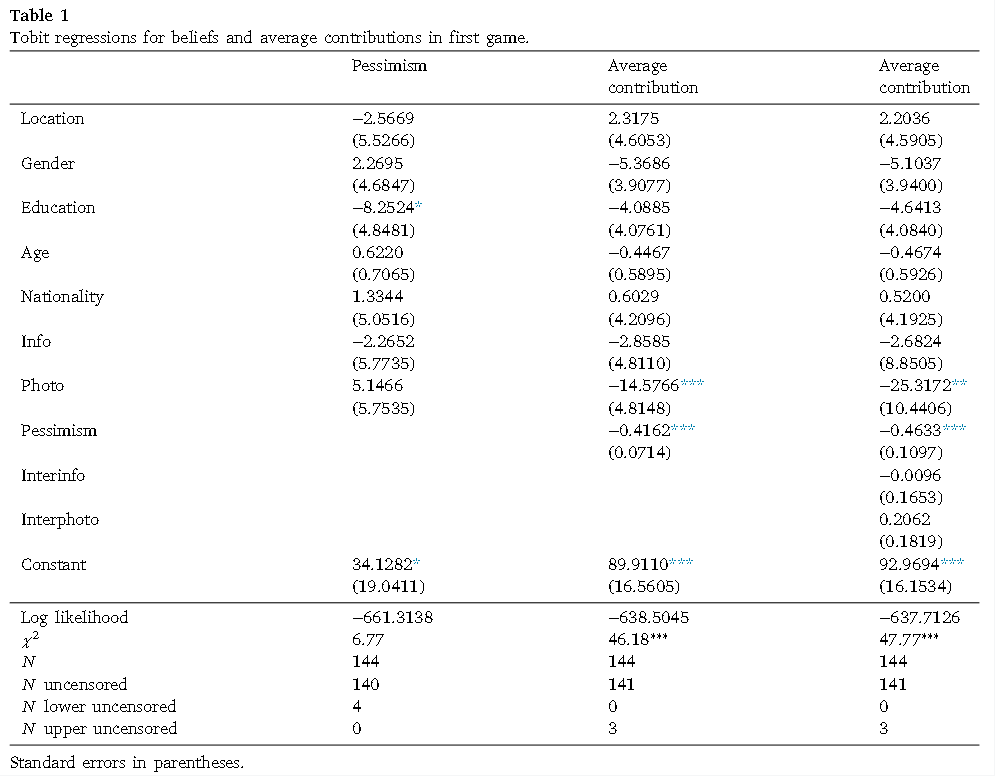

首先,参与者是否因为对同伴贡献的悲观预期而减少了贡献?简而言之,参与者在实验开始就对小组成员的贡献保持较低的预期,因而他们也会相应的减少贡献。为了排除这个可能性,研究将参与者的“悲观程度”(用实验前每个参与者对其他成员的预测)回归在参与者个人特征以及其处理组别上。表1第一列的结果显示,实验处理对参与者的悲观程度没有显著影响。这意味着照片处理组的参与者在博弈开始前并没有比其他组的参与者更悲观地预期同伴的贡献。

第二列的结果虽然表明了悲观程度确实对贡献有负面影响,但即便控制了这一因素,照片处理组的贡献仍然显著低于其他组。第三列在第二列的基础之上增加了悲观程度与处理组别的交互项,用于检查悲观信念是否在不同处理组中起到了更强的作用。结果显示,这些交互项不显著,表明照片处理的负面影响并不是由那些持有较悲观信念的参与者驱动的。

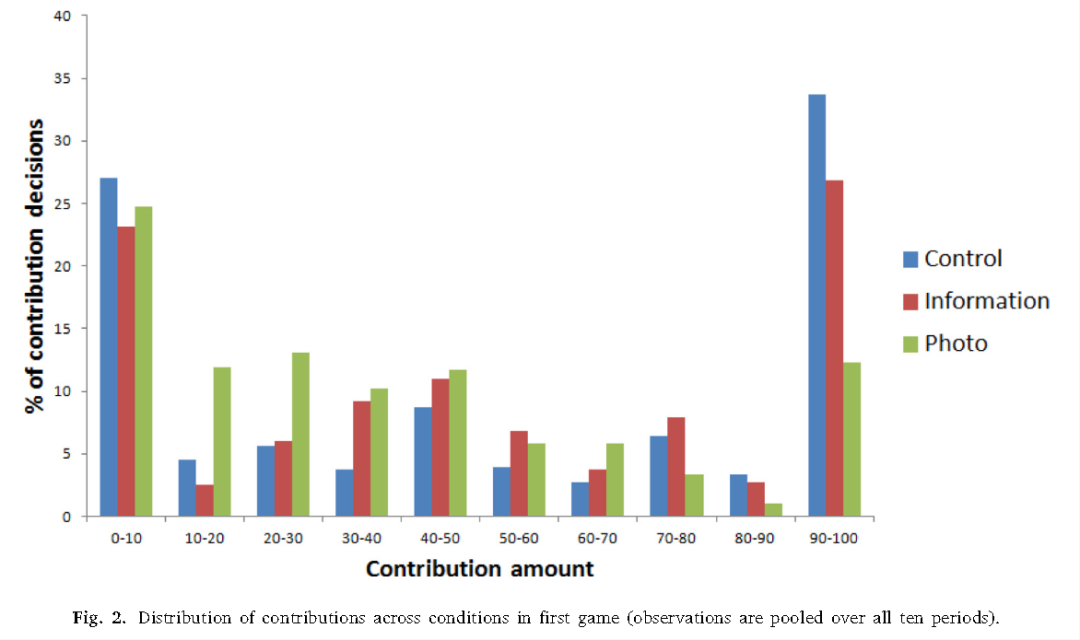

其次,既然是一个博弈游戏,那么参与者是否通过选择纳什均衡策略(即不贡献)来塑造他们在未来观众中的聪明形象?这一点非常容易验证:从数据来看,照片组选择纳什均衡(即0贡献)的比例仅有16%,相比之下控制组和信息组分别为21%和19%。从图2中也可以发现照片组平均贡献的显著较低主要是因为大额贡献(70欧分及以上)的显著减少,以及中等贡献(10-50欧分)的增加。这意味着,照片组的参与者在公开身份的情况下,倾向于避免做出极端的贡献行为(如大额贡献),而是选择了较为保守的中等贡献。

既然上述的两种可能性均被排除了,那么是否有可能在不同实验组中,参与者对同组成员行为的反应是不同的?即参与者会根据他们所处的实验条件、心理动机或身份曝光的情况,可能会对同伴的行为做出不同的调整。

具体来说,当控制组和信息组的参与者发现自己贡献低于同伴的平均贡献时,他们会在接下来的回合中增加贡献,反之亦然。而照片组的参与者在发现自己贡献低于同伴时不显著增加贡献,相反,当同伴贡献较低时,他们会显著减少自己的贡献。

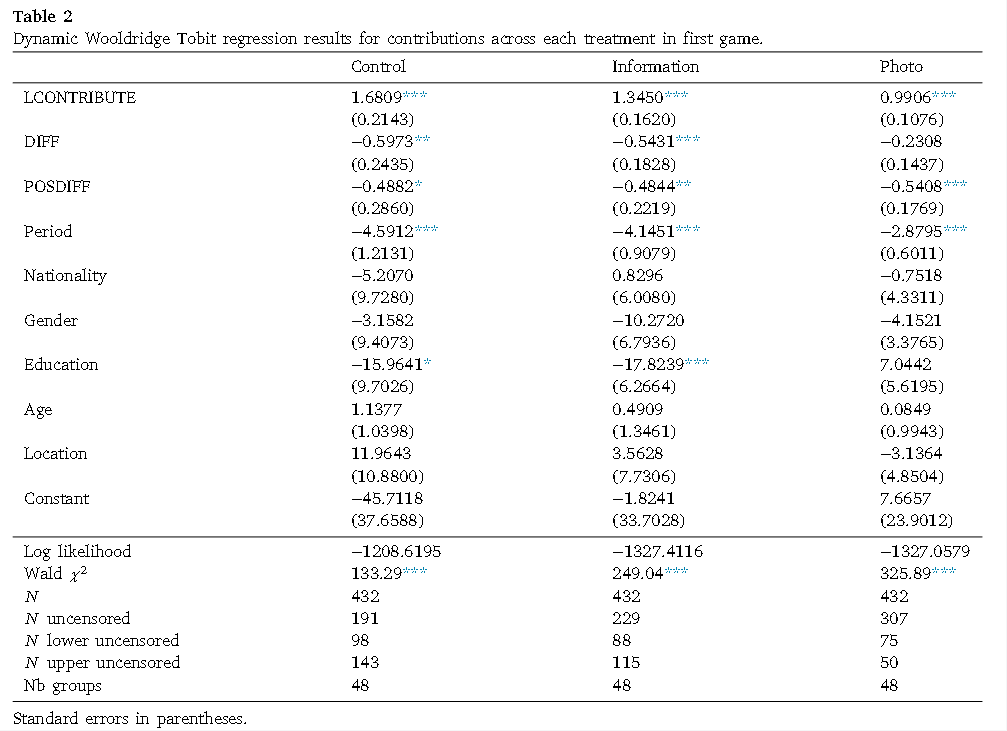

为了验证这一猜测,文章采用了动态 Tobit 模型来估计每个参与者在当前回合的贡献行为如何依赖于他们在前一回合的贡献情况以及同伴的贡献水平。具体来说,模型的因变量是当前回合的贡献,自变量包含了参与者在上一回合的贡献(LCONTRIBUTE),时间项(PERIOD),参与者在前一回合的贡献与同伴贡献的差异(DIFF),当贡献高于同伴平均水平时的差异(POSDIFF,即交互项)以及其他控制变量。

表2的回归结果表明在控制组和信息处理组中,DIFF和POSDIFF的系数都是显著的,这意味着参与者在这些条件下会根据同伴的贡献做出动态调整。如果他们发现自己贡献低于同伴,他们会增加贡献;如果他们发现自己贡献高于同伴,他们会减少贡献。

在照片处理组中,只有POSDIFF是显著的。这意味着在身份公开的情况下,参与者更关注自己与同伴的贡献差异,特别是在发现自己贡献高于同伴时,他们会显著减少贡献。而当贡献低于同伴时,他们不会显著增加贡献。

总结来说,本文认为照片处理组的这种行为可以部分归因于参与者的社会形象顾虑。因为他们的身份将被公开,参与者可能担心被未来观众视为“过于慷慨”或“无条件合作”,这可能损害他们在未来观众心中的形象。因此,尽管他们看到同伴贡献高,但他们不愿意通过增加贡献来“突出”自己,可能出于避免被认为是在刻意标榜道德或追求虚荣。

最后,重启博弈的分析表明,参与者的行为模式与第一次博弈相比有一定的变化,但照片处理组中显著的低贡献现象依然存在。图3显示了在第一次博弈和重启博弈中,每个实验条件下(控制组、信息组、照片组)的平均贡献变化趋势。可以发现,照片组中的低贡献行为在重启博弈中依然存在,这表明身份公开对贡献行为有着稳定的、负面的影响,并且参与者在照片组中更加保守,不愿做出较高的贡献。

05

总结

这项研究揭示了一个耐人寻味的现象:当人们意识到他们的行为会被观众审视时,反而可能选择更低调、更保守的表现。与我们直觉上认为“曝光会带来更多善举”的想法不同,实验结果显示,身份公开往往让他们更不愿意贡献更多。这背后反映的是一种普遍的社会形象顾虑——没有人想在众目睽睽之下显得“太过慷慨”或“过于与众不同”。

这其实折射出一个更大的现实:公众人物,虽然被寄予成为社会道德榜样的期望,但面对巨大的公众压力和无处不在的舆论监督,他们的行为可能比我们想象的更谨慎。他们不愿冒风险,不愿“出头”,生怕过于突出而遭到批评。这种微妙的心理揭示了当下社会对公众人物行为的双重标准:我们期待他们高尚无私,但也在时刻准备着对任何“过度表现”进行质疑。

Abstract

Individuals’ decisions to behave prosocially (or the contrary) can often be observed by other individuals, with no direct connection to them, but who may nevertheless be influenced by them (e.g. through social media). Does knowing that they may be viewed as role models by other, notably younger, people affect the way individuals behave? Does it make them more likely to behave prosocially? We study how participants’ behavior in an experimental public good game is affected when they know that information about their choices and outcomes, together with different sets of information about their identity, will be transmitted the following year to a set of new, unknown, first-year students at the same university. When subjects know their photo, choices and outcomes will be transmitted, they contribute significantly less. We explore different possible explanations and are able to rule out several. We argue that the most convincing are based on non-standard social image concerns (i.e. individuals are not trying to signal prosocial motivations).

声明:推文仅代表文章原作者观点,以及推文作者的评论观点,并不代表香樟经济学术圈公众号平台的观点。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号