图片来源:

文章来源:

Chen, Yi, and Yi Zhao. "The timing of first marriage and subsequent life outcomes: Evidence from a natural experiment." Journal of Comparative Economics (2022).

01

引言

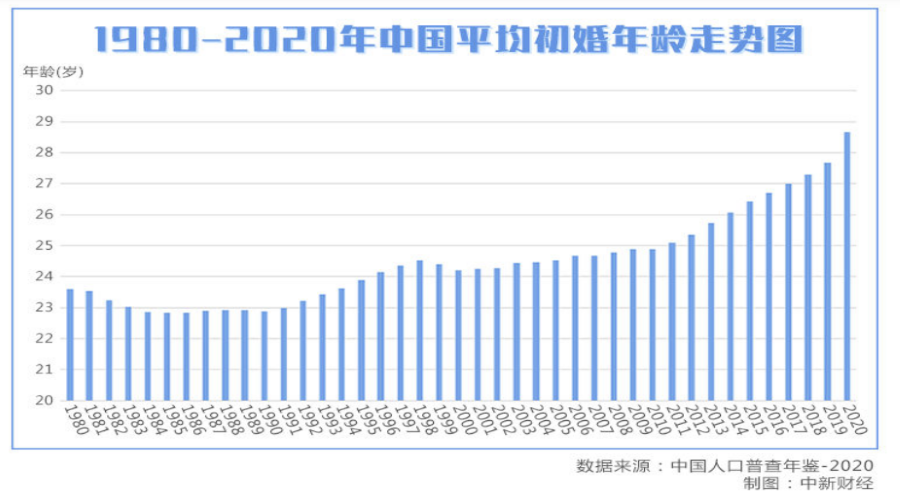

晚婚是全世界范围内的普遍趋势。根据《2020年世界妇女报告》,除了极个别地区外,各个地区的男女平均初婚年龄都在增加。在1995-2015年间,全世界范围内女性平均初婚年龄从22.5岁增长到23.3岁,男性的初婚平均年龄从25.6岁增长到26.8岁。因此,理解晚婚的长期影响是一个重要的实证问题。然而,由于结婚年龄与一系列的社会经济因素例如受教育程度、经济预期、家庭结婚和人口变迁等相关,是一个内生变量,研究这一问题非常具有挑战性。本文通过探讨中国计划生育政策的改变带来的晚婚规制程度降低来检验晚婚的影响。

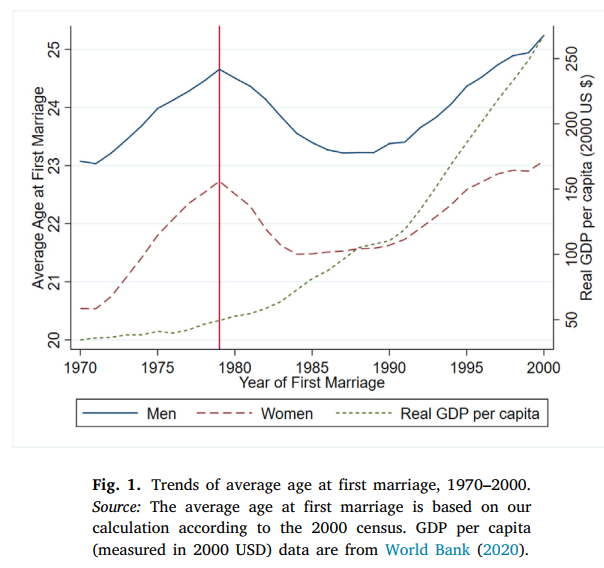

已有对中国计划生育政策的讨论主要集中在始于1980年1月的一孩政策(One-Child Policy, 简称OCP)。然而,OCP是特定时期中国计划生育政策的子集。在20世纪70年代初期OCP实施之前,中国的计划生育政策是以“晚(later marrage)、稀 (longer intervals)、少(fewer children)”(简称LLF)的形式开展。其中,晚婚是对结婚年龄有所限制:男性的最低结婚年龄是25岁,女性为23岁。尽管这一政策并没有严格实行,男性平均初婚年龄从1971年的23岁平稳增长到1979年的24.6岁,女性在同一时间段的平均初婚年龄则从20.5岁增长到22.8岁。这一平均初婚年龄的增长趋势在OCP政策实行后被突然逆转:在1985年男性平均初婚年龄降低到23.3岁,女性降低到21.5岁(如图1所示)。本文集中讨论晚婚政策的改变如何影响初婚年龄和婚后产出,包括生育、受教育程度和劳动力市场参与。

本文使用2000年中国人口普查数据,使用RPJK(Regression Probability Jump and Kink)策略(结合了RDD和RKD),发现:(1)晚婚政策的放松导致年轻夫妇结婚更早;(2)结婚更晚的男性平均来说子女数量更少;(3)结婚更晚的女性更有可能参与到劳动力市场。我们发现家庭内部议价能力的提升可以解释晚婚的结果。这一发现与已有研究发现女性晚育通过积累更高的人力资本有利于劳动力市场的表现相一致。

研究背景

02

2.1 20世纪70年代的“晚婚”政策

中国的计划生育政策历史可以追溯到1962年12月发布的698号文件《关于认真提倡计划生育的指示》。然而,1966年“文革”打乱了计划生育的实施进度。在20世纪70年代早期,中国政府恢复了计划生育政策,发布了51号文件《关于做好计划生育工作的报告》。20世纪70年代早期一大重要政策是“晚,稀,少”政策。本文的研究主要集中在“晚”部分,鼓励晚结婚-女性23岁,男性25岁。

虽然LLF政策是自愿的,在20世纪70年代的实施比OCP政策更为宽松,但是LLF政策的实施并不仅仅靠劝说或者自愿遵从。首先,该政策设计是为了满足第四个五年计划和第五个五年计划的生育计划目标。其次,为了实施LLF政策,省级领导人建立了计划生育办公室和中级协调委员会,将中央政府的纲要转化为省级和地方级的目标并管理地方计生干部的日常活动。在1973年和1974年,市级政府建立了一个月度监察体系和半年度调整来检查晚婚和生育降低的目标完成进度。第三,地方干部有强烈的晋升激励来实施LLF政策。在20世纪70年代人口控制加强时期,“晚婚率”作为地方计生工作绩效考核指标。

国家为了实施“晚婚”政策采取了一系列措施。例如,在完成婚姻登记之前,新郎和新娘必须拿到工作单位领导同意他们结婚的介绍信。介绍信通常对那些根据“晚婚”政策低于建议最低结婚年龄的年轻人有效。另外,违反LLF政策会有惩罚,通常是以更多工作任务,公开谴责,限制食物配额、医疗福利以及其他的公共服务形式。如果遵从LLF政策也会有好处。常规奖励包括减少或者免除节育费用,在就业和受教育服务上优先考虑未结婚的群体,对晚婚夫妇有住房的优待,在节育手术后带薪休假。

2.2 从LLF政策向OCP政策的转变和晚婚要求的放松

在中国的计划生育政策由LLF转向OCP后,“晚婚”政策的实行被有效放松了。OCP政策在1980年1月正式实行,要求城市的一对夫妇只能生育一个孩子,农村根据地方政策有时允许生育第二个孩子:一些县允许所有夫妇由第二个孩子,另外一些县只允许头胎是女孩时生育第二个孩子。超过了生育配额会有严重的惩罚,包括一次性的1-5倍个人年收入的罚款。

跟我们研究最相关的事实是当计划生育政策由LLF转向OCP后,晚婚要求不再被强调。晚婚规制的放松有以下几个原因:首先,政府更加强调生育而非其他间接目标。在1978年7月国务院计划生育领导小组召开第一次会议上,新任领导小组组长陈慕华指出,当前LLF政策的症结在于“少生”,需要在这个方向上付诸更多努力。1980年9月发布的官方文件指出,《中华人民共和国婚姻法(修订稿)》也强调了生育相比于晚婚的重要性:计划生育政策的目标是限制人口增长;即使人们结婚非常晚,他们依然可能生育更多子女。第二,新的婚姻法在1980年通过并在1981年付诸实施,鼓励年轻夫妇早结婚。新的婚姻法将男性的法定最低结婚年龄从20岁提高到22岁,女性从18岁提高到20岁。虽然法定最低结婚年龄提高了,但是仍然比晚婚要求要低。1984年3月一份由国务院计划生育委员会发布的文件更进一步明确降低晚婚要求:年轻人在达到法定最低结婚年龄但是没达到“晚婚”政策要求年龄时,如果想结婚也是被允许的。

在晚婚政策要求放松后,我们发现在1980年结婚人数迅速增加(如图2所示),但在20世纪80年代早期平均初婚年龄随之迅速下降。男性的平均初婚年龄从1973年的23.4岁增加到1979年的24.6岁,女性由21.1岁增加到22.8岁,在1980年当低于晚婚政策要求的年龄群体被允许结婚后初婚年龄迅速下降。

03

实证策略

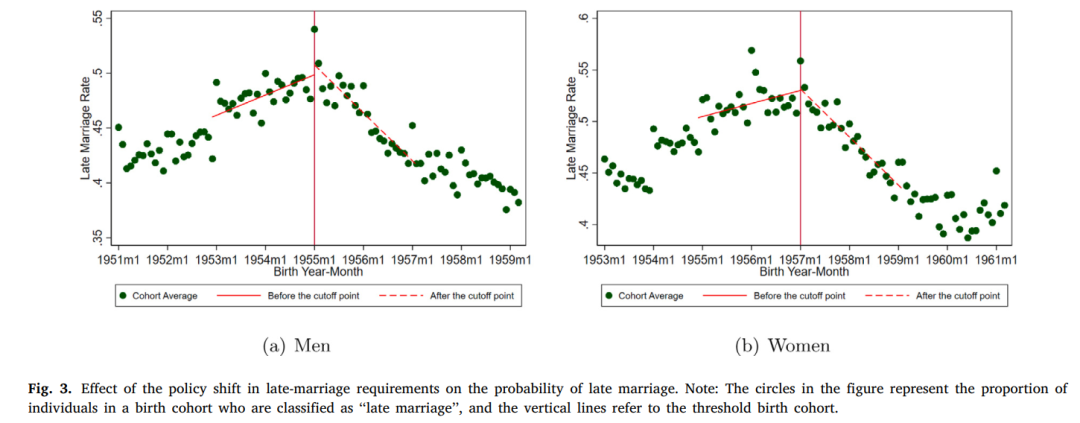

我们将“晚婚”定义为男性是否晚于25岁结婚,女性是否晚于23岁结婚。晚婚要求未预期的放松为RPJK设计提供了一个绝佳的准自然实验。受政策转换影响的第一队列是达到了受1980年1月“晚婚”政策要求的最低结婚年龄群体(出生于1955年1月的男性和出生于1957年1月的女性)。我们将这一部分群体定义为门槛队列,在RPJK设计框架中标准化为0。图3展示了每一个出生队列中遵从晚婚要求的群体占比,发现对于男性和女性均出现了一个尖锐的kink。下面的例子表明了kink的来源。对于分别出生于1955年和1956年的男性,在1980年之前均未达到晚婚要求。一旦政府放松规制,如果他们在1980年都立即结婚,他们的初婚年龄分别是25岁和24岁。因此,1955年出生的男性更可能被定义为进入“晚婚”队列。

1. RPJK框架

检验晚婚的因果效应并不容易。结婚是人生中最重要的决策之一,需要考虑多种因素,包括但不限于经济因素,受教育程度,职业生涯期待,对于子女数量和质量的态度。例如,如果我们观察到晚婚和女性劳动力参与之间的正向关联,很有可能是反向因果关系-不是晚婚鼓励女性参与到劳动力市场,而是那些事业心强的女性选择晚婚。为了克服内生性问题的挑战,我们采取了RPJK策略来探讨中国独特的晚婚政策转变。

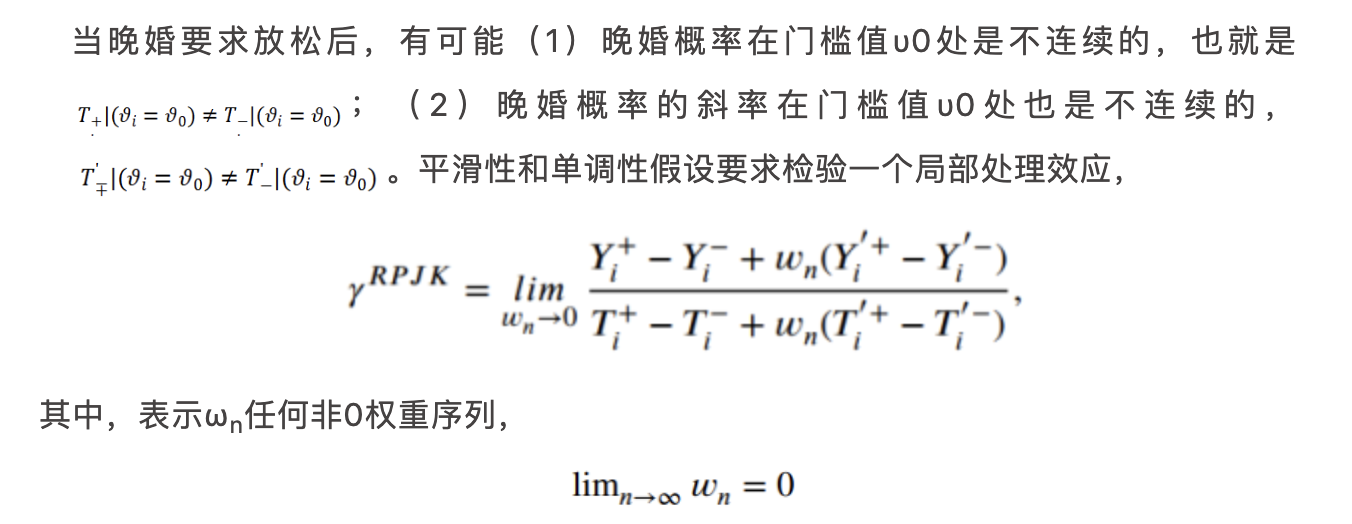

RPJK设计是结合了RDD(水平冲击)和RKD(斜率冲击)。RPJK设计适用于二元政策处理效应,不管是否存在jump、kink都是稳健的。由于本文的制度改变可能导致水平冲击或者斜率冲击,因此RPJK设计对于我们的模型设定是有效的。

将个体i的产出变量定义为Yi,个体i是否晚婚(男性在25岁之后结婚,女性在23岁之后结婚)定义为Ti。Yi1和Yi0分别表示个体i是否晚婚的潜在结果变量。因此,晚婚的因果效应是

RPJK设计中平滑性和单调性是两大必要的假设条件。平滑性假设是指个体在门槛值附近不能精确控制一个变量(比如孩子出生时间)。平滑性假设在直觉上是成立的。个体和他们的父母不能预测晚婚政策以及之后的放松,因此不能根据政策来控制孩子的出生时间。另外,剖宫产和超声波在1970年之前并不是广泛可得的,使得父母很难控制孩子的出生时间。单调性假设是指在晚婚要求严格执行时没有人选择早婚,但是一旦放松了晚婚要求便决定早婚。

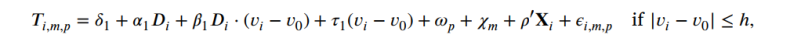

更为具体来看,我们使用局部最小二乘估计的第一阶段回归如下,

其中,h是指υ0周围的带宽,Ti,m,p表示出生在p省m月的个体i是否晚婚,α1和β1分别表示处理变量在门槛值υ0上的jump和kink。我们控制了出生月份固定效应χm来解决出生季度可能会与婚后产出相关的可能性,我们也控制了出生省份固定效应ωp,Xi表示一系列个体层面的控制变量,包括个体在LLF和OCP政策期间是否持有城市户口。中国的户口制度将人们分为城市或者农村户口,城市户口持有者享受更多社会福利,加入这一控制变量可以控制由于LLF和OCP政策对生育降低的混合影响,εi,q,p表示不可观测因素,标准差在出生年份-月份层面聚类。

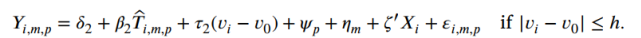

第二阶段的估计方程如下,

使用Ti,m,p作为Di和Di(υi-υ0)的工具变量。估计系数β2提供了γRPJK估计量,测度晚婚Ti,m,p对产出Yi,m,p的影响。

2. 数据和样本

我们使用2000年中国人口普查的1%抽样数据,剔除了非汉族或者配偶非汉族样本,这样做主要是因为大部分少数民族执行不同的计划生育政策,同时剔除了未婚个体。此外,我们也根据初婚年龄剔除了首尾0.5%样本个体以缓解异常值的影响,由于缺少计划生育政策信息剔除了西藏样本。最终样本量包括大约650个观测值。我们没有对样本施加更多限制,使用最优数据驱动型带宽来决定局部最小二乘估计的最终样本。

2000年普查数据最适合本文的研究,因为这是第一次包含初婚年龄的人口普查,而且我们感兴趣的出生队列年龄段也是适合于本文研究的。由于我们关注的带宽是12个月-48个月,我们感兴趣的出生队列是出生于1951年1月-1959年1月之间的男性和出生于1953年1月-1961年1月之间的女性。大多数队列在2000年已经完成生育和接受教育。早期的人口普查如1982年和1990年不满足条件。另外,大多数队列在2000年时没有达到法定退休年龄(男性60岁,女性50岁,女性干部55岁)。本文也使用了1990年普查1%抽样和2005年1%抽样的20%样本作为补充分析。

3. 变量

本文的处理变量是个体是否晚婚,将男性(女性)在25岁(23岁)及之后结婚定义为1,集中于3个产出变量:子女数量,受教育程度,劳动力参与。子女数量的信息仅存在于15-50岁之间的女性,我们根据配偶的信息来构建男性的子女数量。如果妻子的信息是不可得的,我们将子女数量变量定义为缺失。2000年普查并没有直接调查个体受教育程度。因此,我们根据个体接受的最高受教育程度和是否完成学业来定义。如果个体完成小学教育,我们假设他们接受了6年教育。如果中途辍学或者正在上小学,编码为3。更高程度的受教育年限的编码方式是类似的。我们感兴趣的最终结果变量是劳动力参与。如果一个个体在前一周工作超过1个小时或者正在找工作,我们认为个体正在参与劳动力市场。

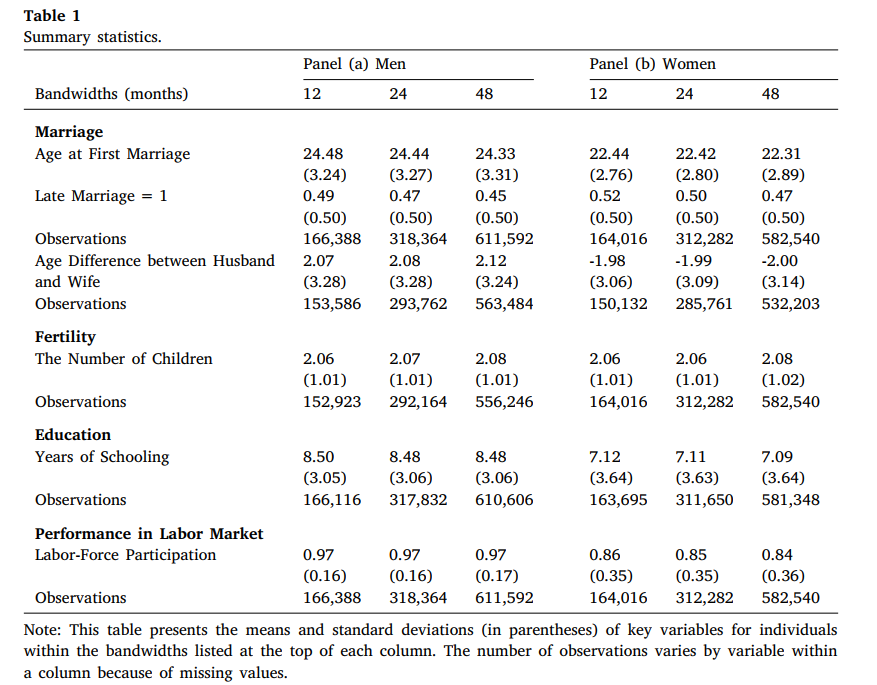

表1表示不同带宽个体的描述性统计分析。大约一半的个体被定义为“晚婚”,丈夫平均比妻子大两岁。个体平均来看有两个孩子。男性平均的受教育年限是8.5年,女性则为7.1年。中国的劳动力市场参与率是相当高的,这可能是因为许多人在农业部门工作。在调查期间,超过97%的男性参与劳动力市场,而女性的劳动力市场参与率约为85%,这一比率虽然低于男性但是高于国际标准。

图3展示了在门槛值附近的队列更可能晚结婚。表1第(2)列证实了这一事实:对于男性(女性)样本,晚婚率从12个月窗口期的0.49(0.52)降低了24个月窗口期的0.47(0.5),进一步降低到48个月窗口期的0.45(0.47)。表1给我们提供的重要信息是,窗口期越窄,人们更可能晚结婚,与年龄相近的人结婚,生育更少的子女,接受更多教育,更多参与劳动力市场。这一观察为晚婚政策的潜在结果提供了描述性证据。

实证结果

04

1. (第一阶段)晚婚要求的放松如何影响初婚年龄?

图3 展示了不同出生队列的男性和女性晚婚概率。垂直红线表示出生队列的门槛值(男性是1955年1月,女性是1957年1月),发现在出生队列的门槛值处出现了一个明显的kink,表明在晚婚要求放松后,年轻夫妇更倾向于早结婚。

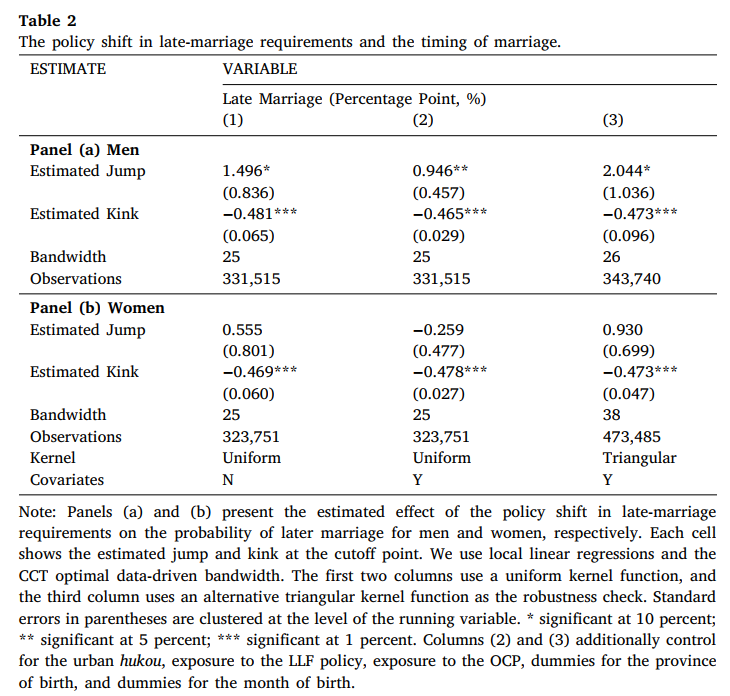

表2报告了区分男女的第一阶段回归结果。第(1)列发现有强显著的kink,系数-0.481表示对于比队列门槛值小一岁的队列,晚婚概率相比于没有政策转换降低5.8个百分点。男性的晚婚概率有一个1.5个百分点的边际显著jump,女性的晚婚概率相比于男性来说没有出现显著jump。在控制了一系列协变量之后,第(2)列的系数几乎改变,表明政策转换是比较外生的。第(3)列使用了三角核密度(而非统一核密度)作为稳健性检验,发现使用其他核密度函数对第一阶段估计的影响很小。

2.(第二阶段)晚婚对婚后产出的影响

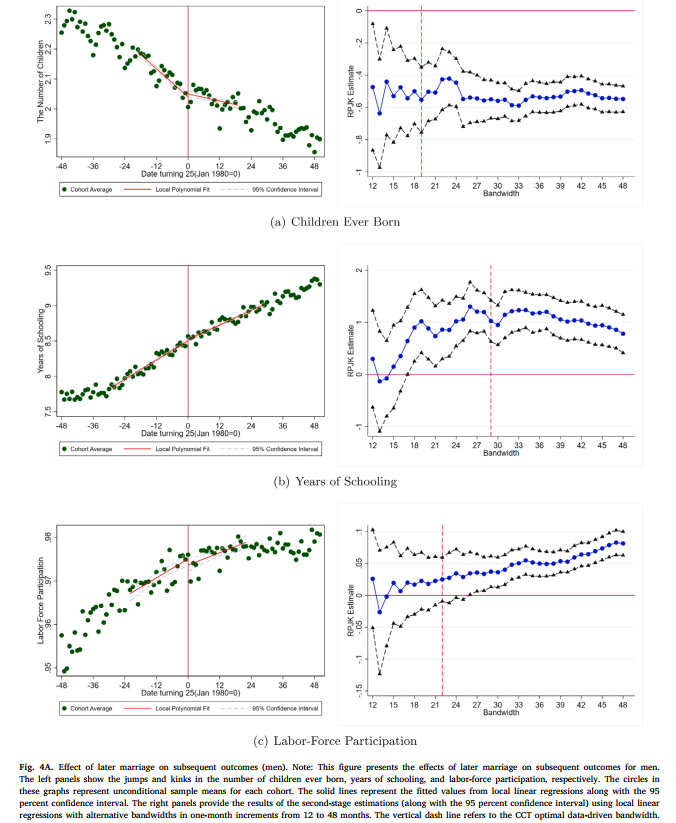

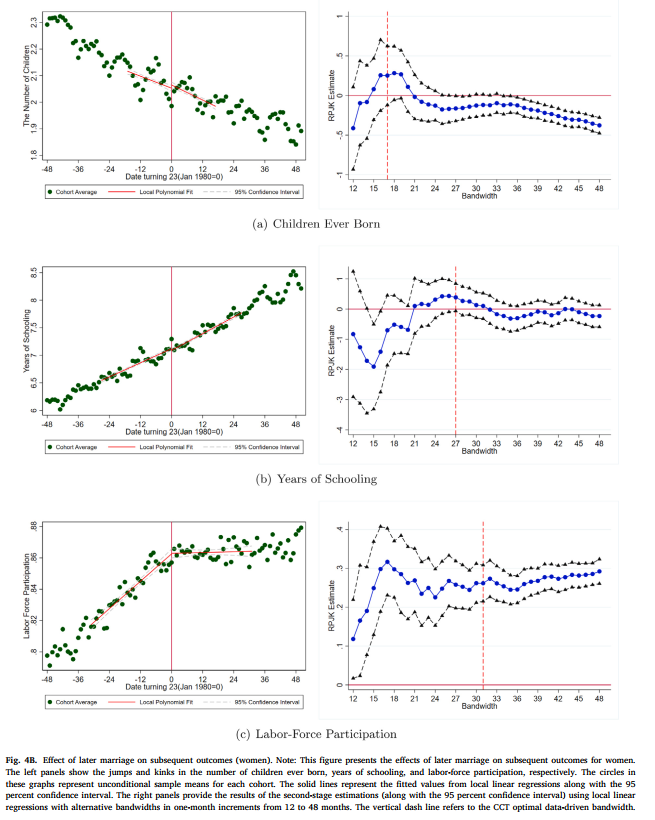

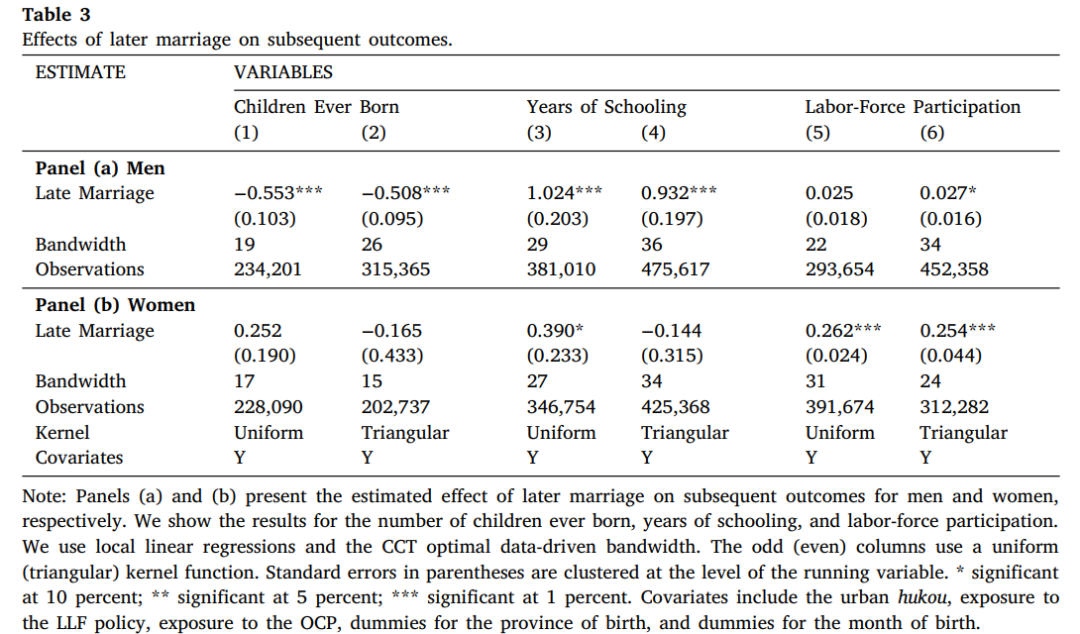

图4A和4B展示了晚婚对每个队列产出(包括生育子女数量,受教育程度和劳动力参与)的影响。在正式开始RPJK分析之前,首先来看一下原始数据来检验是否在队列门槛值处出现kinks。我们发现对于男性的子女数量和女性的劳动力市场参与出现了明显的kinks,表明晚婚对于男性的子女数量有负向影响,而对女性的劳动力市场参与有正向影响。最优的数据驱动型带宽的变化范围是15个月-36个月。为了检验前述两个发现是否对于最优带宽选择是敏感的,我们也使用了从12个月-48个月每增加一个月的带宽,如图4A和4B的右图所示。发现在合理的带宽区间内存在晚婚对男性子女数量的负向影响和对女性劳动力市场参与的正向影响。表3第(3)列显示晚婚对于男性的受教育程度有显著影响,而对女性的影响较弱。对男性受教育程度的影响对于不同的最优带宽是稳健的(图4A右),而对女性受教育程度的影响对带宽的选择敏感(图4B右)。

表3展示了使用局部最小二乘估计的男性和女性第二阶段回归结果。奇数列使用统一核函数,而偶数列使用三角核函数,发现我们的结果对于核函数的选择是不敏感的,因此我们选择统一核密度函数作为基准设定。与图4A和4B左侧的结果一致,回归结果显示晚婚对于男性子女数量有负向影响,而对女性的劳动力市场参与有正向影响。

3. 机制

在本部分,我们为晚婚降低了男性的子女数量和鼓励女性的劳动力市场参与提供描述性证据。我们也想理解为什么晚婚降低了男性而非女性的子女数量。此处的讨论由于数据限制是描述性并且不完整的。RPJK设计要求大数据样本,因为仅使用了门槛队列值附近的短窗口期观测值。根据我们的了解,普查数据是能得到RPJK设计准确估计的唯一选择,但是普查数据也有我们熟知的变量数量相对较少的特点。

3.1 男性的子女数量

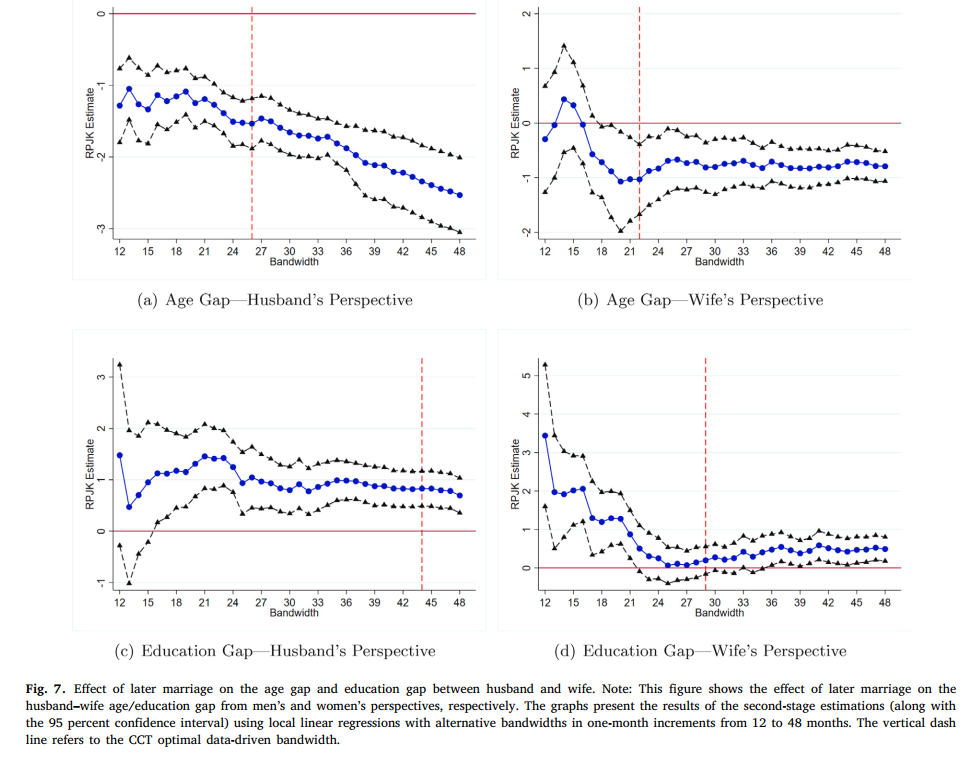

从直觉上来看,晚婚会降低生育子女的数量:最优的生育年龄是有限的,并且不随政策变化。晚婚减小了孩子出生的最优时间段因为当时中国的非婚生孩子数量很少。更具有挑战性的问题是,为什么晚婚减少了男性而非女性的子女数量。一个可能的答案是晚婚改变了婚姻匹配过程。图7panel(a)和panel(b)显示,晚婚降低了年龄差(丈夫年龄-妻子年龄)大约1-1.5岁。生育子女的能力不但取决于一个人的年龄,而且取决于配偶的年龄。这一事实表明晚婚对于男性生育子女数量具有双重惩罚:当男性变老时,他们的妻子变老得更多。相反从女性的角度来看,当他们结婚晚时他们的丈夫相对年轻。

另一个可能的原因是婚姻市场上的议价能力。如果晚婚提高了女性的议价地位,那么妻子相比于丈夫更想少生孩子,我们会从男性角度观察到生育子女数量的下降,但是从女性角度观察不受影响。我们也发现了一些证据,在晚婚要求放松后婚姻市场的匹配模式发生改变。即使女性受到中国传统文化鼓励年轻人早结婚的影响,他们在选择婚姻时并不自由,但是依然可以选择结婚对象。女性更倾向于年轻、受过良好教育的丈夫。使用RPJK设计,图7发现晚婚女性的丈夫大约年轻1-1.5岁,并且受教育年限会高0.5-1年。

3.2 女性的劳动力市场参与

晚婚对于劳动力市场参与的性别异质性更容易解释:男性的劳动力市场参与极为普遍(超过97%)。因此,关键是理解为什么晚婚更加鼓励女性参与劳动力市场。晚婚的一个直接后果是孩子晚出生。

做母亲的年龄延迟通常被认为对于女性的劳动力市场参与是有好处的。例如,Miller(2011)发现,做母亲的年龄推迟导致工作时间和小时工资的增加。Troske and Voicu(2013)发现第一个孩子出生时间迟降低了第一个孩子对劳动力供给的负向影响,Bratti and Cavalli(2014)的研究同样发现第一个孩子延迟出生提高了女性劳动力市场参与。

05

结论

尽管初婚年龄增长是世界范围内的普遍趋势,但是关于初婚推迟的因果效应的证据非常有限。我们使用已有文献忽视的20世纪70年代中国计划生育政策作为准自然实验来探讨晚婚的结果(包括生育,受教育程度和劳动力市场参与)。在广为人知的OCP之前,中国已经在20世纪70年代初启动了严格的计划生育政策。虽然LLF政策对生育的限制严格程度不如OCP,这一政策对婚姻年龄增加了限制-“晚婚”政策倡导男性最低结婚年龄是25岁,女性为23岁。晚婚要求在中国的计划生育政策转向OCP后得到放松。在OCP政策实施后,政府更加直接控制生育放松了结婚年龄限制。初婚的平均年龄在20世纪70年代平稳增长,但是在20世纪80年代初得到逆转。这一政策转变为我们使用RPJK设计来估计晚婚的影响提供了机会。使用2000年人口普查数据,我们发现晚婚男性的子女数量更少,晚婚女性更可能参与到劳动力市场。我们也发现晚婚提高了女性在婚姻市场的议价权力的描述性证据。

尽量本文尝试检验晚婚的因果效应,需要指出的是,本文使用RPJK策略来探讨从LLF向OCP政策转变估计的是“局部”因果效应,读者需要对本文发现的外部有效性保持谨慎。本文的“局部”因果效应体现在两个方面。首先,在20世纪70年代和80年代,中国是一个贫穷的东亚农业国家,农村人口对男孩具有强烈偏好。与此同时,中国正在经历经济和人口的急剧转型。本文的结果更适用于与中国有相似文化的发展中国家。第二,由于政策将男性25岁女性23岁作为晚婚的年龄门槛值,我们估计的是25岁(23岁)结婚的影响而不是结婚年龄的影响。

本文的研究具有局限性。我们感兴趣的结果变量不只三个,也试图探讨更多的潜在机制。遗憾的是,RD设计需要在门槛值周围有大量的观测值来得到更准确的估计。由于这一限制,普查数据可能是RPJK设计的唯一可行的数据来源,我们的结果变量选择以及潜在机制探讨受到极大限制,希望未来新的数据可以弥补这一缺憾。

Abstract

We study the consequences of later marriage on subsequent life outcomes. China’s family planning policies in the early 1970s – before the One-Child Policy – regulated not only childbirth but also marriage. The recommended minimum marriage age of 25 years for men and 23 years for women was effectively relaxed when the government formally introduced the One Child Policy and put greater emphasis on directly controlling fertility rather than marriage. Subsequently, we find that the marriage age, which had been increasing steadily since 1970, suddenly started to decline in the early 1980s. This policy shift provides us with an opportunity to apply a regression probability jump and kink design for the purpose of identification. Using data from the 2000 census, we establish that later-married men have fewer children and that later-married women are more likely to participate in the labor market. We find no consistent evidence that later marriage improves education, probably because most Chinese people marry after completing their education.

推文作者:白秀叶

邮箱:

声明:推文仅代表文章原作者观点,以及推文作者的评论观点,并不代表香樟经济学术圈公众号平台的观点。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号