图片来源:Netflix

原文信息:

Peijnenburg, K., Andersen, S., Parise, G., & Colmsjö, E. (2025). Breaking bad: How health shocks prompt crime. American Economic Journal:Applied Economics.

01

引言

在美剧《绝命毒师》(Breaking Bad)中,主人公沃尔特·怀特(Walter White)是一位中学化学老师。当他被诊断出患有晚期肺癌、并意识到自己的家庭在失去经济支柱后将陷入困境时,做出了一个令人震惊的决定:他开始制造并贩卖冰毒,以确保家人将来的财务安全。从此,一个原本平凡的教师逐渐堕入犯罪的深渊。

这一设定虽戏剧化,但背后传达出一个发人深省的问题:当一个人遭遇如癌症这样的重大健康冲击后,是否真的更有可能走上犯罪道路?根据Becker(1968)和Ehrlich(1973)提出的犯罪经济学理论,健康冲击可能通过两个主要路径诱发犯罪:一是合法收入机会中断,导致个人更有动机从非法渠道获取收益;二是生命预期降低,使个人对未来惩罚的顾忌减弱,从而放松对违法行为的约束。本文作者以丹麦为研究对象,首次量化癌症诊断对犯罪行为的影响。

数据

02

本研究基于丹麦国家级的行政登记数据系统(Administrative Register Data),构建了一个覆盖广泛、结构严谨的个体-年份面板数据库,时间跨度为1980年至2018年,涵盖丹麦全国所有成年居民。研究核心样本包括 368,317 名在18至62岁间首次被确诊癌症的个体,围绕其首次确诊年份前后各10年(共20年)进行追踪观察,最终形成 超过500万条个体-年份观测数据。数据源涵盖了个体在健康、犯罪、收入、教育、就业及死亡等多个领域的完整信息,具体包括:

(1)癌症诊断数据:来源于 National Patient Registry (LPR),覆盖1980–2018年所有住院(inpatient)与门诊(outpatient)诊疗记录。数据基于 ICD-8(1980–1993年)与 ICD-10(1994年起)疾病分类系统,记录精确诊断时间、类型与部位。

(2)犯罪记录数据:来自 Danish Central Crime Registry,由丹麦国家警察部门维护,详细记录了每一项犯罪的起诉、定罪、处罚形式(如罚款或监禁),并附带罪名类型与地区信息。

(3)收入与就业数据:整合自多个子数据库,包括:Income and Tax Registry(个人收入与税务信息)Employment Registry 和 Work Classification Module(就业状态与工种类别)。所有收入数据均已调整至 2018 年价格水平(DKK,丹麦克朗)。

(4)教育与人口数据:教育信息来自 Education Registry;人口、家庭结构等来自 Population Registry 和 Household and Family Registry。

(5)死亡与生存数据:来自 Cause of Death Registry,用于测算个体在癌症确诊后的生存概率与死亡时间。

03

识别策略

为识别癌症健康冲击对犯罪行为的因果效应,论文采用Staggered Event Study Design(分期事件研究设计)。核心思想是:在所有最终都会确诊癌症的个体中,利用确诊时间的差异性,将早确诊者视为“处理组”,晚确诊者作为“对照组”,比较其在癌症诊断前后的犯罪行为变化。

该策略建立在一个关键的识别假设之上:在控制年龄、个体特征和未来都将患癌的前提下,癌症确诊的具体时间近似于“随机”发生。因此,确诊时间可被视为外生冲击,从而实现因果识别。论文使用如下形式的固定效应面板回归模型:

因变量 Cit 表示个体 i 在年份 t 是否被定罪(即该年是否因犯罪行为而被判刑)。模型引入了个体固定效应 αi ,用于控制所有不随时间变化的个体特征,如性格倾向、成长环境、基础教育背景等。此外,加入年份与年龄的交互固定效应 βt,a ,以吸收不同时代背景与生命周期对犯罪率和癌症发病率的结构性影响。关键的解释变量是一组事件时间虚拟变量 1{Tit = τ}, τ 表示与癌症确诊年份的相对年份。这些变量对应的系数 γτ 衡量了个体在癌症确诊前后不同时点的犯罪概率变化,刻画健康冲击的动态影响路径。控制变量 Xit 包括个体在该年是否处于服刑期间、是否出现癌症复发等,这些因素可能直接影响犯罪行为的发生。最后,误差项 εit 表示无法被观测变量解释的个体–年份层面的随机扰动。

主要结果

04

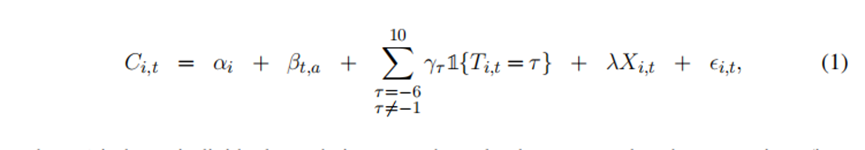

4.1. 总体犯罪概率上升

癌症确诊后,个体的犯罪概率在短期内略有下降(可能因住院治疗、行动不便等),但从确诊后的第2年开始,犯罪行为显著上升,且持续时间长达十年以上。估计的平均处理效应为+0.10个百分点,在基准犯罪率为0.69%的背景下,相对增幅达到+14%,如图1所示。

图1:癌症对总体犯罪率的影响

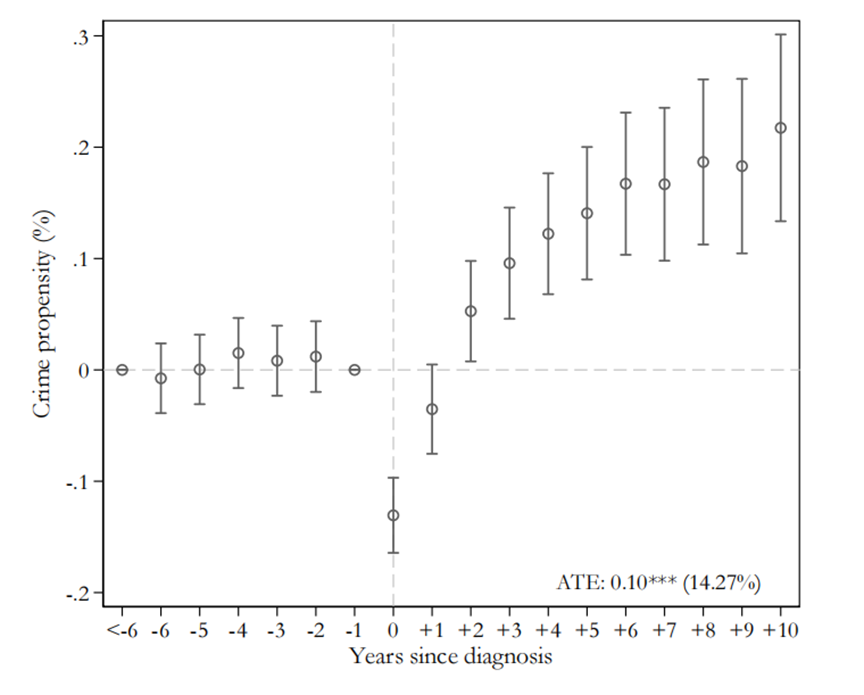

4.2. 初次犯罪与累犯行为

进一步区分犯罪类型后发现,癌症不仅使一部分原本无犯罪记录者首次走上犯罪道路(ATE = +0.04,RTE = +14.4%),也显著增加了既有犯罪者的再犯概率(ATE = +0.06,RTE = +14.2%)。这说明癌症冲击同时影响了“首次犯罪”和“累犯”的两个人群,如图2所示。

图2:癌症对初犯与累犯的影响

05

机制分析

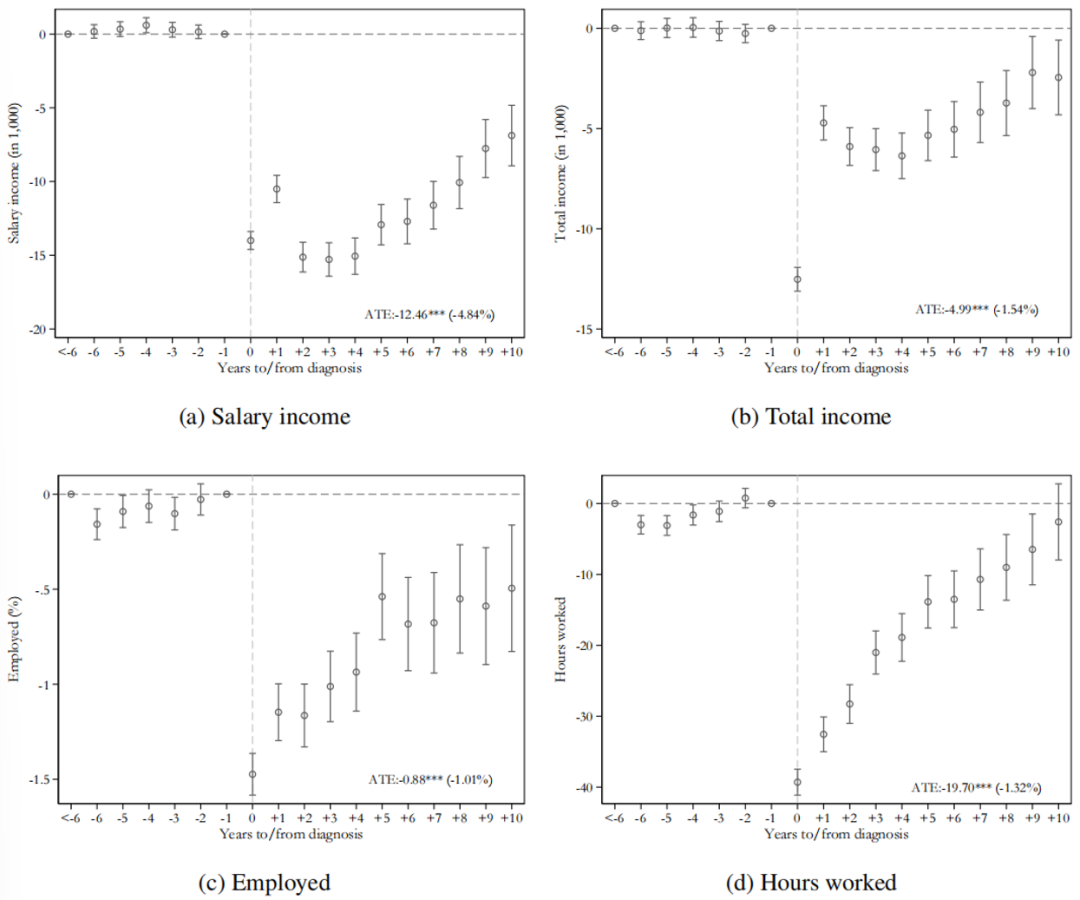

5.1. 经济动机犯罪机制

癌症确诊对个体劳动市场地位造成显著冲击:(1)工资性收入平均下降约 12,460 丹麦克朗(折合约 4.84%);(2)总收入(包括转移支付)下降 4,990 克朗(-1.54%);(3)就业概率下降 1.5 个百分点;(4)年工作时长减少约 20 小时。这一经济冲击为部分个体“转向非法收入”的行为提供了直接激励机制,支持“经济动机犯罪”的理论解释,如图3所示。

图3:癌症对收入与就业的影响

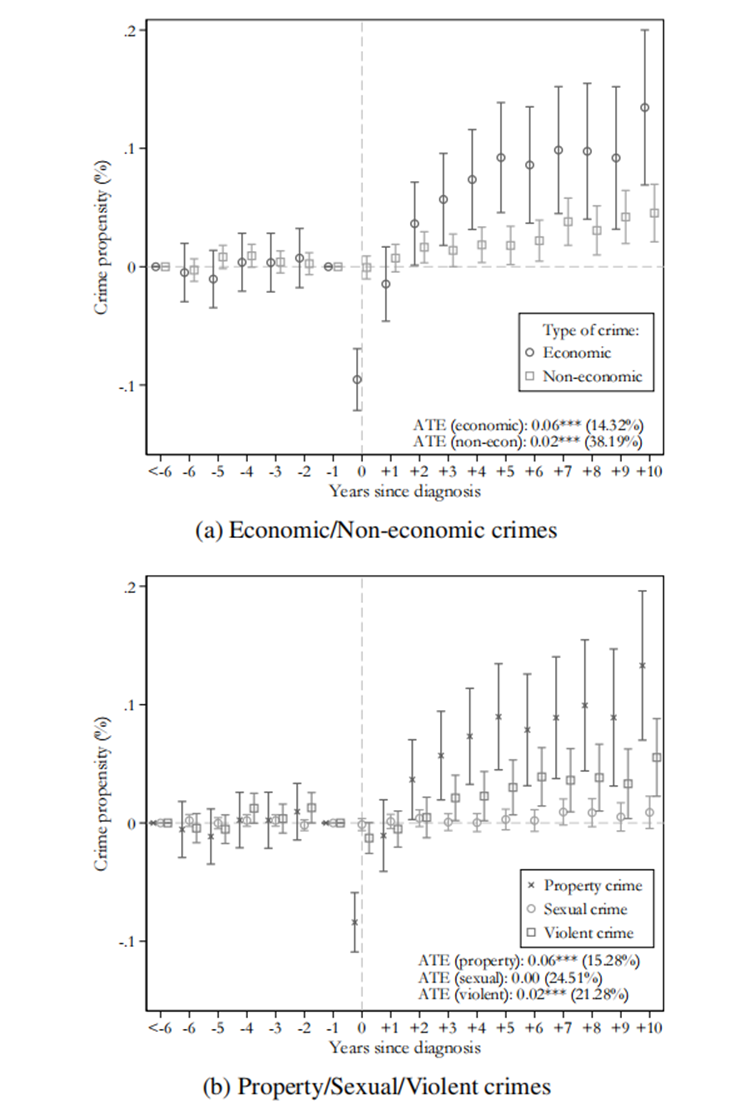

犯罪类型的结构性变化

癌症确诊后,不同类型犯罪的变化情况如下:

经济型犯罪(如盗窃、欺诈等)上升 0.06 个百分点,RTE为+14.3%;

非经济型犯罪(如暴力、骚扰等)上升 0.02 个百分点,RTE 高达 +38.2%;

按照更细致分类:

财产类犯罪(property crime)上升 0.06 个百分点;

暴力犯罪(violent crime)上升 0.02 个百分点;

性犯罪(sexual crime)在统计上无显著变化。

这些结果表明,并非所有犯罪都是出于经济补偿动机,部分犯罪行为可能受到心理状态、风险评估变化或情绪困扰等因素的影响,如图4所示。

图4:癌症对不同类型犯罪的影响

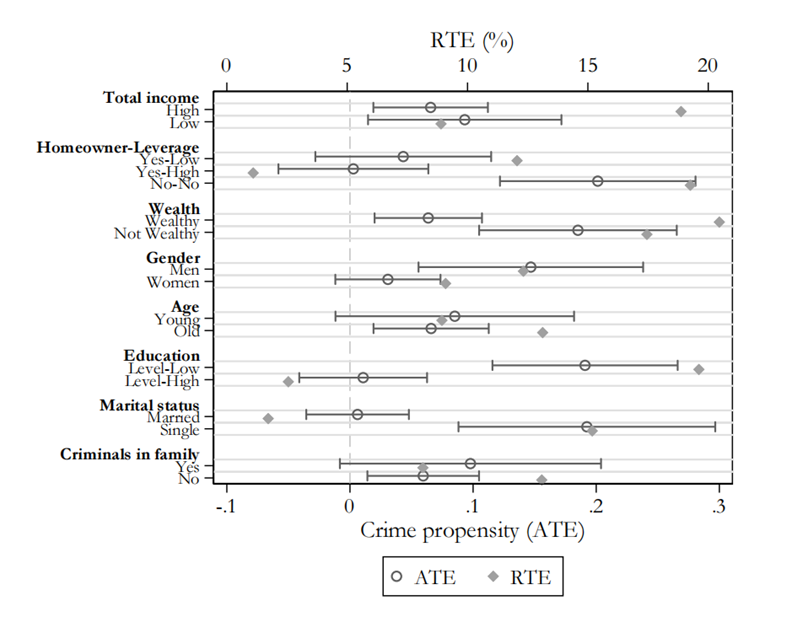

异质性分析

癌症对犯罪的影响在不同特征人群中存在显著差异(图5):

(1)高收入人群的相对犯罪增幅反而更大。这一结果反映出丹麦福利制度中存在收入替代率上限,高收入者在遭遇健康冲击后面临更大的经济损失,从而更可能寻求非法收入替代。

(2)低社会资本人群(包括无房产、单身、低教育水平者)对癌症冲击的犯罪反应更为强烈,显示社会支持的缺失与经济脆弱性会放大健康冲击的行为后果。

(3)性别差异显著,男性受癌症影响后的犯罪反应远高于女性。这与既有研究中男性在面对失控性生命事件时更易采用攻击性或冒险行为相一致。

(4)是否有家庭犯罪史(如父母、伴侣、兄弟姐妹有前科)并未显著改变响应方向,说明癌症冲击对犯罪行为的诱导在不同行为背景个体中普遍存在。

图5:异质性分析

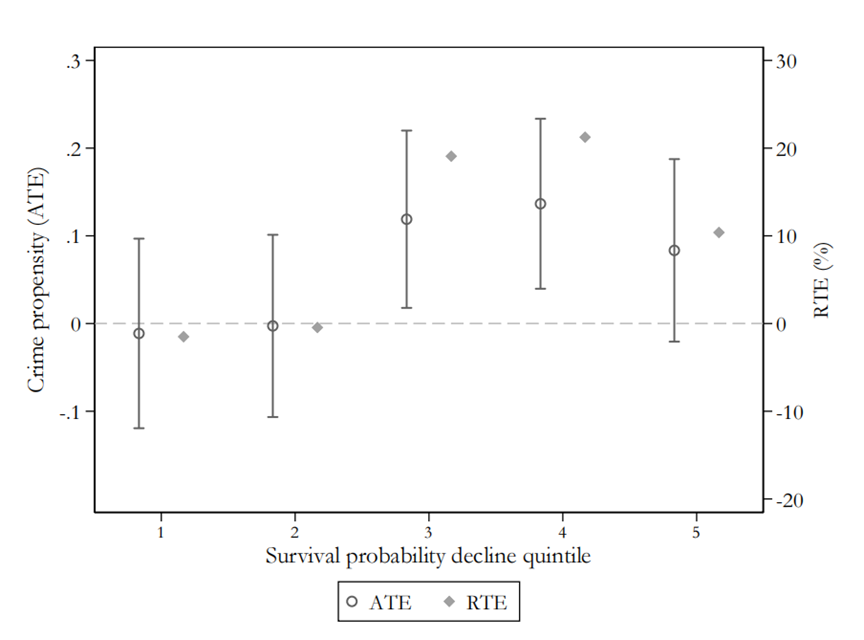

5.2 惩罚折现机制

癌症对生存预期的影响可能改变个体对未来的评估,从而削弱法律惩罚的威慑作用。研究将患者按确诊时预期5年死亡率下降幅度进行分组,发现:

死亡风险越高,犯罪率上升越显著;

第三、第四五分位组的犯罪ATE分别达到 +0.12 和 +0.14 个百分点;

最严重死亡风险组(第五分位)的犯罪概率略低,可能由于重症患者行动受限所致。

这一结果支持理论中的“惩罚折现机制”。

图6:生存概率机制

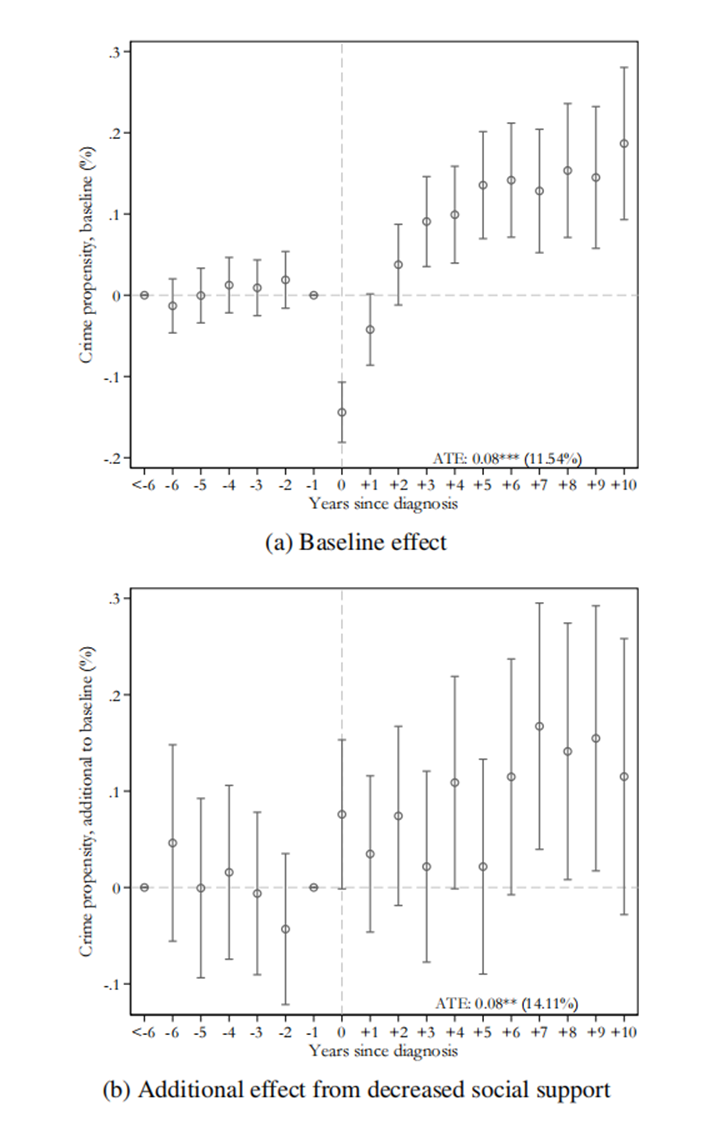

5.3 社会保障的缓冲作用:来自市政改革的证据

研究还利用 2007年丹麦市政改革(Municipal Reform)所引发的地方社会福利差异,考察福利政策能否缓解癌症带来的犯罪后果。该改革将全国 271 个原有市政单位整合为 98 个新单位,并重新分配社会福利决策权,导致不同地区在癌症患者福利待遇上的差异性变化,构成了一个准自然实验。

分析发现,在改革后“削减福利”的地区,癌症患者的犯罪概率比福利未变或提升地区额外上升0.08个百分点;这表明在面对健康冲击时,更为慷慨的社会保障体系可显著降低由此引发的社会负外部性(如犯罪行为)。

图7:福利政策的缓冲效应

结论

06

癌症等重大健康冲击不只影响个体健康与收入,更在无形中加剧社会治安负担,尤其是经济型与暴力犯罪。收入下降、生存预期降低是关键机制,弱势人群与男性群体对冲击反应更强,而福利政策能有效缓解这一“负外部性”。因此,文章的启示是,应加强对重大疾病患者的社会保障与心理健康支持,以防止从“病患”滑向“罪犯”。

Abstract

Exploiting plausibly exogenous variations in the timing of cancer diagnoses, we establish that health shocks elicit a large and persistent increase in the probability of committing a crime. This effect materializes in a substantial rise in both first crimes and re-offenses. We uncover evidence for two mechanisms. First, an economic motive leads individuals to compensate the loss of legal revenues with illegal earnings. Second, cancer patients face lower expected cost of punishment through a lower survival probability. Welfare programs that alleviate the economic repercussions of health shocks are effective at mitigating the ensuing negative externality on society.

推文作者:黄祺林。研究方向:城市与房地产经济学,环境经济学。

声明:推文仅代表文章原作者观点,以及推文作者的评论观点,并不代表香樟经济学术圈公众号平台的观点。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号