图片来源:百度图片

原文信息:

Huttunen, K., Møen, J., & Salvanes, K. G. (2018). Job Loss and Regional Mobility. Journal of Labor Economics,36(2).

原文链接:

01

引言

不同地区间的就业和工资差异是经济学领域一直以来的研究难题(Blanchard和Katz,1992)。过去二十年间,一些地区特有的冲击,如与中国及其他低成本国家之间国际贸易的增加,可能进一步加大了地区间差异。经济学家们推测,区域错配是导致美国自大衰退以来自然失业率上升的原因之一。为什么劳动者没有迁移?在工厂关闭或大规模裁员中,为什么会失业人员会经历长期、显著的就业和工资损失?对于以上两个问题的潜在解释是,劳动者的流动性较低,且在寻找新工作时面临种种限制。基于此,明确影响劳动者迁移行为的因素,对于政策制定者在地区经济受到不利冲击时的决策至关重要。

劳动者迁移的成本可能受到家庭责任、社交网络及对当地环境偏好的影响而有所不同。尽管已有关于迁移与失业的研究颇多,但对于失业人员迁移行为,及其在劳动力市场上的表现却了解甚微。同时,关于当地环境(如家庭关系等)如何影响迁移的研究也相对匮乏。若劳动者在收入与家庭距离间需要做出巨大的权衡,那么,单纯的收益分析可能会高估经济冲击对员工福利的负面影响。基于此,本文的研究目标是,通过分析挪威工厂关闭和大规模裁员下,失业人员的迁移行为及工资变化,以填补现有文献空白。

本文主要回答以下问题:(1)失业可能对迁移产生何种影响?(2)失业后的迁移选择由何决定?(3)失业后,迁移者与留居者间的工资损失是否存在差异?

研究内容:基于此,本文首先通过测度失业和背景特征,评估其对挪威劳动力区域迁移的影响,具体衡量失业人员在失业地、迁移地的家庭网络效应。其次,采用标准固定效应模型,对失业迁移者、失业留居者和非失业工人(对照组)进行比较,评估是否迁移对个人收入、家庭收入(因为迁移会受到家庭因素的影响)的影响,深入了解失业后迁移对劳动力市场结果的影响,以及在不可观察情况下,迁移者是倾向于积极选择还是消极选择。

由于劳动者失业后的迁移决策,受到迁移成本、经济收益及对地区环境偏好(如离其他家庭成员近)等因素的影响。因此,可观察到的迁移后收入变化,不一定是由迁移本身引起的。基于此,为更好理解迁移者和留居者间工资差异形成的根源,本文从机会成本、居住地、流入地特征等方面,探讨二者间的异质性。同时,考虑到失业后的迁移决策,还会受到健康、家庭组建相关事件的影响,进而影响劳动力市场结果。因此,在文章的最后,本文还分析了迁移者和留居者生育、残疾、离婚及同居等方面差异产生的影响。

研究数据:本文使用的数据为长面板雇主—雇员数据,该数据可以追踪劳动者,即使其已经退出了劳动力市场。同时,该数据还涵盖了配偶、子女、父母和兄弟姐妹的所在地信息,以及有关残疾、生育等方面的相关信息。基于该数据,本文通过分析失业前几年的工资和就业模式,以更清晰地评估劳动者的迁移选择。

研究结论:(1)失业增加了地区迁移性;(2)相比有父母和兄弟姐妹在当地的劳动者而言,其他人更有可能迁移;(3)迁移的失业人员呈现异质性,其不成比例地来自他们离开的高、低技能分布地区;(4)失业后,迁移者比留居者更有可能生孩子、离婚或与新伴侣开始同居;(5)失业后,迁移者再就业率明显低于留居者;(6)失业后,迁移者比留居者经历更高的工资和家庭收入损失,且在女性样本中表现更高;(7)与迁移相关的工资损失,完全是由失业者迁移到农村地区、家庭所在地区所引起的,即非经济原因对迁移决定有很大影响,尤其是劳动者愿意忍受工资损失,以便与家人保持密切联系。

边际贡献:(1)尽管已有大量文献研究了失业对收入、就业、健康、生育和教育等的影响,但未有研究探究失业如何影响区域迁移、失业者在永久性失业后的迁移决策;(2)本文是首篇分析失业后迁移者与留居者间收入、就业模式差异,且同时考虑两组间迁移前差异的论文。

02

理论框架

如果迁移的净回报超过成本,劳动者或家庭就会选择迁移。传统移民文献将迁移的回报视为个人或家庭层面的纯经济收益(Sjaastad,1962;Mincer,1978),以当地的劳动力市场情况、家庭关系和未被观察到的因素衡量成本。但模型预测发现,年轻劳动者更有可能迁移,因为他们的摊销期长。同时,受过高等教育的劳动者也更有可能迁移,因为其迁移可能获得高经济收益。除此之外,家庭的迁移倾向会随家庭规模的增大而减小,因为回报的增加小于成本的增加。Borjas-Roy模型表明,选择是基于移民从当地劳动力市场与其迁移到的劳动力市场的相对技能回报决定。技能回报较高的劳动力市场,可以吸引原始劳动力市场中技能相对较高的移民,而技能回报较低的劳动力市场,将吸引原始劳动力市场中技能相对较低的移民。换言之,高技能员工可能会在他们原先被取代的同一劳动力市场中获得最好的回报。

目前研究的中心思想为,工作机会推动迁移决策。但除此之外,迁移决策还受到地区环境的影响(如可以在城市参加文化活动,或是可以在农村接触自然和清洁空气)。在此基础上,Moretti(2011)将Rosen-Roback的空间均衡模型(Roback,1982)拓展到异质劳动者对地区便利及服务的偏好,该模型表明,个人对地区便利及服务偏好的不同,可以解释劳动者在当地受到冲击后选择迁移。当地有家庭成员同样可以被认为是一种地区便利,它既影响了迁移成本,也影响了预期收益。一方面,人们喜欢家人的陪伴。另一方面,同住父母通过代际支持、老年照料,直接影响劳动者的就业和收入。此外,兄弟姐妹也是影响劳动者迁移的积极诱因。若兄弟姐妹与父母居住在同一地区,则其可以作为父母的替代照顾者,从而劳动者更易迁移。

劳动者或其配偶的失业,可以通过降低迁移的机会成本来影响迁移倾向。失业导致机会成本下降,因为不再有任何特定于工作的资本可以损失,亦没有工资可以放弃。失业后,劳动者将重新计算最优的地点选择,考虑经济收益和地区环境。但迁移的机会成本在不同劳动者间是不同的,这意味着观察到的迁移后收入,不一定是由迁移引起的。即使迁移是由外生的失业引发的,也是如此。为更好理解这一点,首先考虑一个失业的工人,由于其失业地区、行业的高失业率,他/她被迫搬家,以寻找合适的工作。相对于拥有类似人力资本的留居者,这类失业人员后续的收入变化是其迁移的结果。考虑另一种情形,他/她由于个人原因,想搬到其他地区工作一段时间,但由于搬家的机会成本太高,其一直留在原居住地。当这样的劳动者失业时,其移动的机会成本降低,此时,其最优位置可能发生变化。在该情况下,迁移的动机是地区环境,而不是工资增长。因此,相对于拥有类似人力资本的留居者,收入变化并不是影响他们迁移的原因。由于失业在某种程度上与影响迁移、收入的非经济因素(如健康、家庭组成)相关,因此,使得因果关系的解释变得更加复杂。

本文主要关注迁移的动机,以及不同类型劳动者在迁移决策过程中有何不同。因此,在分析的第一部分,评估迁移机会成本的异质性时,本文考虑了性别、教育水平、年龄、家庭结构、配偶的就业及家庭成员所在地的影响。在分析的第二部分,评估失业后迁移者和留居者的劳动力市场结果时,运用丰富的数据来更好地理解决策过程,解释劳动力市场结果。由于本文预期劳动力市场的结果在因不同原因而迁移的工人间存在差异,因此,本文根据性别、迁移后的位置特征(如城市状况、是否与家庭成员同地区)对样本进行了划分。除此之外,本文还探讨了失业、迁移如何与生育、婚姻和残疾等因素相互作用。

03

数据和变量定义

本文使用数据为涵盖1986-2008年间所有年龄在16岁至74岁挪威居民的雇主-雇员数据,它结合了来自各种行政登记册的信息,如教育登记册、家庭登记册、税务、收入登记册以及社会保障登记册。同时,包含个人识别码、配偶(即已婚或同居伴侣)代码、公司、工厂代码,居住的城市以及劳动力市场的区域代码,这使我们能够分析当地劳动力的移动性。(注:当地劳动力市场跨越多个直辖市(最低行政级别),但通常比县(中等行政级别)小。挪威有435个市镇和46个地方劳动力市场区域。1991-2001年,各市平均人口为7226人,当地劳动力市场平均人口为68527人。城市地区的平均规模约为35万,而农村地区的平均规模为3.5万。)

解释变量:就业(Employment)以一年内全职工作的月数来衡量。(注:我们有三个工作时间间隔,并使用这些间隔来控制兼职工作,若劳动者每周工作时间少于20小时,yith = 0.1*(工作月数)。如果一个工人每周工作20-29小时,yith = 0.5*(工作月数),如果一个工人每周工作30小时以上,yith =工作月数。)

被解释变量:工资(Earnings)按全年应纳税所得额计算,包括正常劳动收入、自营收入以及病假、失业或育儿假期间可领取的福利。同时,将收入(income)作为替代变量,以工资加上每年的残疾养老金衡量,这样做是为了获取离开劳动力市场的失业人员收入。第三个衡量标准为家庭收入(family income),定义为工人和配偶的收入总和。需要说明的是,所得和收入用国家消费者价格指数折算为1998年挪威克朗。根据地区调整后的实际收入(Regionally adjusted real income)为按地区价格指数减去的年收入,该指数基于劳动力市场地区的房价差异,允许我们考虑生活费用的差异。

其他变量:任期(Tenure)以年为单位计算,以在给定工厂开始工作的日期衡量。教育(Education)以最高学历的标准化长度来衡量,从教育登记册中获得,分为初等、中等和高等三类。孩子的数量及年龄数据从国家登记处获得。城市状况(Urban status),即是否生活在挪威第五大劳动力市场地区之一。当地失业率(unemployment rates),以个人层面的失业月数衡量,为该地区所有失业月数的总和除以该地区所有就业和失业月份的总和。为检验家庭关系对迁移的重要性,本文还定义了描述父母和兄弟姐妹居住地的变量。父母和兄弟姐妹(Parents and sibling living),以劳动者父母或兄弟姐妹在观察年度内在同一地区劳动力市场工作衡量。由于长子长女比弟弟妹妹更具迁移性(Konrad等,2002),因此,我们还定义了弟弟妹妹(Younger siblings)变量,以劳动者至少有一个弟弟妹妹在同一地区劳动力市场衡量。

04

样本构建与实证策略

样本包含挪威经济中的所有部门,主要研究1991-2001年(“基年”)期间的失业,通过涵盖劳动者在基年前五年和后七年的观测值,构建每个基年的单独样本。在分析中,进一步将11个基年的样本与1986-2008年的面板数据进行混合,形成面板横截面维度为个人x基年(person x base year)的研究数据。

通过追踪失业七年后的劳动者,计算失业人员、暂时未参与劳动的工人(如在接受教育或休育儿假)以及享受残疾养老金的个人。由于大量失业人员在失业后永久离开了劳动力市场(Rege等,2009; Huttunen等,2011),考虑到这一点,本文通过限制样本年龄的上限,将提前退休享受养老金的这类劳动者排除在外。

与早期研究相一致,将失业人员定义为由于外生冲击、而非主动与工作分离的劳动者。如果劳动者在b+1年注册了新的或没有工厂代码的工厂,且b年注册的工厂满足以下三个标准之一,则我们认为劳动者在基年b年失业:(1)工厂在b年和b+1年间关闭;(2)工厂从b年到b+1年,至少减少30%的员工,且在b年至少有20名员工;(3)工厂在b+1和b+2年间关闭。劳动者与工厂间的匹配基于1991-1994年5月底、1995-2001年11月底的行政信息,这意味着失业者实际迁移可能发生在b年或b+1年,但最有可能发生在b+1年,因为信息匹配于11月完成。

根据是否失业,将失业工人设置为处理组,将b年至b+1年间未失业的所有工人作为对照组。需要说明的是,允许控制组劳动者因非失业以外的其他原因离职(如自愿跳槽、生病)。为确保处理组和对照组尽可能相似,仅在基准年样本中包含高附加值员工,即在基年,年龄为25到50岁,任职于至少有10名员工的工厂;至少任期一年;在当前劳动力市场地区居住至少一年;在所有b-3至b年间,每周工作至少20小时;在b-3至b年间,年工资超过30000挪威克朗;在b-3到b年间未失业的劳动者。进一步,根据失业后是否迁移,分为迁移组和留居组。迁移者定义为在b年到b+2年间,劳动力市场代码改变的员工。

失业和区域迁移

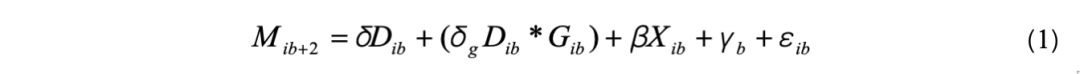

使用以下模型,估算失业和背景因素对其区域迁移决策的影响:

Mib+2为劳动者i在基年b之后的两年内是否生活在不同地区的虚拟变量;Dib为劳动者i是否在b年到b+1年间失业的虚拟变量;考虑到失业前失业工人与非失业工人的区域迁移差异δb,其他失业前因素Gib(如教育类别、b-3年的收入水平、失业前城市状况、失业前家庭状况(已婚或同居)、失业前家庭关系指标(父母或配偶的父母是否居住在失业前地区))的影响,将其二者与失业的虚拟变量Dib生成交互项;由于家庭的迁移决策是由配偶双方的就业状况决定的,因此,我们在方程中还加入了配偶的失业情况,以分析失业后由于家庭因素引致的迁移倾向差异。

Xib为可观测的失业前劳动者、工厂和劳动力市场特征变量,以基年衡量,包括年龄、年龄的平方、教育、任期、婚姻/同居状态、孩子数量、是否有7岁以下孩子(学龄前),b-3、b-4和b-5年的收入,b-4和b-5年的就业月数,是否在b-4和b-5年接受教育,在失业前地区的居住年限,工厂规模,地区规模,地区失业率,是否有配偶,配偶是否有工作,是否有更年轻的兄弟姐妹,劳动者失业前是否与父母或配偶在同一地区,劳动者失业前是否与兄弟姐妹或配偶居住在同一地区,劳动者失业前父母和兄弟姐妹是否在同一地区,基准年两位数NACE行业虚拟变量,基准年地区虚拟变量,以及基准年的固定效应γb。

失业后迁移者与留居者的收入损失

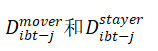

构建以下模型,分别对男性、女性样本进行回归,以分析失业后的收入损失与迁移决策间的关系:

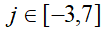

在式(2)中,Yibt为基年b员工i在时间t的年工资、年收入(包括残疾养老金)或家庭收入。Xibt是基年b和当前年龄、年龄平方可观察到的失业前特征变量。 是主要关注的变量,为迁移者和留居者的虚拟变量,表明在t-j年是否失业,t为观测年。参数

是主要关注的变量,为迁移者和留居者的虚拟变量,表明在t-j年是否失业,t为观测年。参数 衡量失业迁移者和失业留居者相对于所有非失业者而言,失业前后

衡量失业迁移者和失业留居者相对于所有非失业者而言,失业前后 年的工资或收入差异。

年的工资或收入差异。

该模型还包括基年特定时间的虚拟γbt,以确保在相同的基年样本中,失业与非失业人员的收入可比,且与基年的距离相同( )。除此之外,还包括基年特定的个体固定效应αib,以控制失业后迁移者、失业后留居者以及非失业者(基年)间收入的永久性差异。同时,将标准误聚类到个体i,以允许误差项的相关性。εibt为跨时间段、基年个体i的误差项。

)。除此之外,还包括基年特定的个体固定效应αib,以控制失业后迁移者、失业后留居者以及非失业者(基年)间收入的永久性差异。同时,将标准误聚类到个体i,以允许误差项的相关性。εibt为跨时间段、基年个体i的误差项。

不同特征劳动者间的收入增长可能有所不同。研究发现,受过高等教育的劳动者、城市地区劳动者的收入增长,不同于受教育程度较低的劳动者、农村地区劳动者的收入增长(Glaeser和Mare,2001)。为控制以上特征不同导致的收入差异,将年龄和年龄平方与基年城市状况、教育类别(小学、中学和大学)生成交互项,加入到控制变量Xibt中,以区别城市、农村地区的劳动者,不同受教育程度劳动者的年龄—收入情况。

最后,本文进行了一个更具描述性的回归分析。对迁移到父母所在地区的劳动者,因工作原因而迁移的劳动者之间,是否呈现出不同的劳动力市场结果进行了比较。此外,本文还分析了向农村、城市地区迁移是否会在收入方面产生差异。进行该描述性统计的原因是,我们发现,大量的失业人员迁回他们原来所居住的地方。该回迁现象可能受诸多因素的影响,如更便宜的住房、想住得离父母近一点或想回到自己长大的地方。

家庭和健康的影响

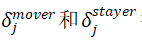

为更好理解迁移的动机,进一步分析失业、迁移决策是否与劳动者婚姻维持、家庭组建和健康状况变化有关。对每个时间段(t)分别估计,设计线性概率模型如下:

Fibt是基年b工人i在时间t是否与基年的配偶离婚、结婚或同居、生育、领取残疾养老金的指标。Xibt包含当年年龄的虚拟变量和可观察到的失业前特征变量。与前文相同, 为失业后迁移者和失业后留居者的虚拟变量,表明在t-j年是否发生了失业。参数

为失业后迁移者和失业后留居者的虚拟变量,表明在t-j年是否发生了失业。参数 衡量失业后迁移者和失业后留居者相对于所有非失业者在失业前后j年的结果差异。

衡量失业后迁移者和失业后留居者相对于所有非失业者在失业前后j年的结果差异。

05

工作置换与迁移决策

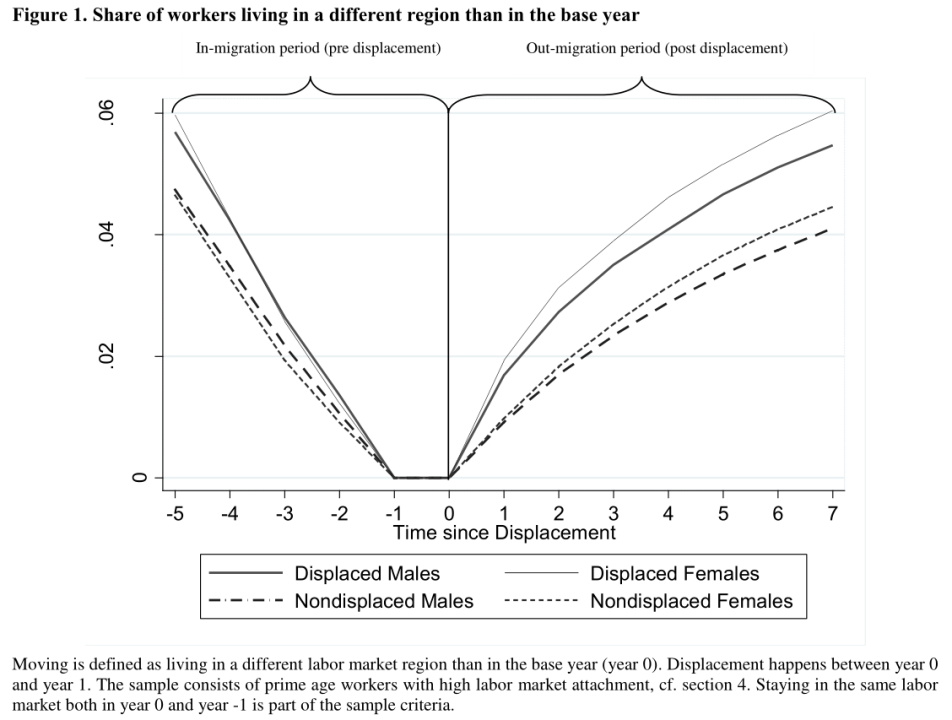

失业对收入产生了冲击,同时,失业将通过降低迁移的机会成本,增加迁移的可能性。图1描述了失业和非失业人员在失业后长达7年(从基年地区迁出)和失业前5年(向基年地区迁入)的迁移者比例。正如我们预期的那样,与非失业工人相比,男、女失业工人都有更高的迁移概率。失业后第二年迁移到新地区的失业男性比例为2.7%,而未迁移的男性比例为1.7%。失业女性迁移的比例为3.1%,而未失业女性迁移的比例为1.8%。与非失业人员相比,失业人员有1%到1.3%的差异。这表明,失业后迁移的概率无条件增加为60%左右。需要注意的是,失业后迁移是从2%左右的相对较低水平开始的。从第二年开始,差异并没有增加太多,因此,似乎是失业的第一次冲击推动了迁移决策。

可以发现,迁出前五年的总体比例略高于迁出后五年,这很可能是年龄效应导致的,即迁移的可能性随着年龄的增长而降低。另一个值得注意的特征是,未来失业工人比未来未失业工人有更高的迁移概率。迁移前差别比迁移后差别小得多,这说明,对劳动力市场产生高附加值的劳动者样本,不足以使处理组和对照组完全具有可比性。同时,失业者与非失业者的特征略有不同。此外,本文对样本中失业者和未失业者进行了负债比较(见原文附录表A1)。数据显示,较高的迁入率是由于任期较短的劳动者在失业人员中占比过高。失业者的任期平均缩短了一年左右。在其他方面,失业与非失业群组几乎是相同的。基于此,在后续回归分析中,我们考虑加入失业特征作为控制变量,以解释这种观察到的差异。

回归结果:迁移性的决定因素

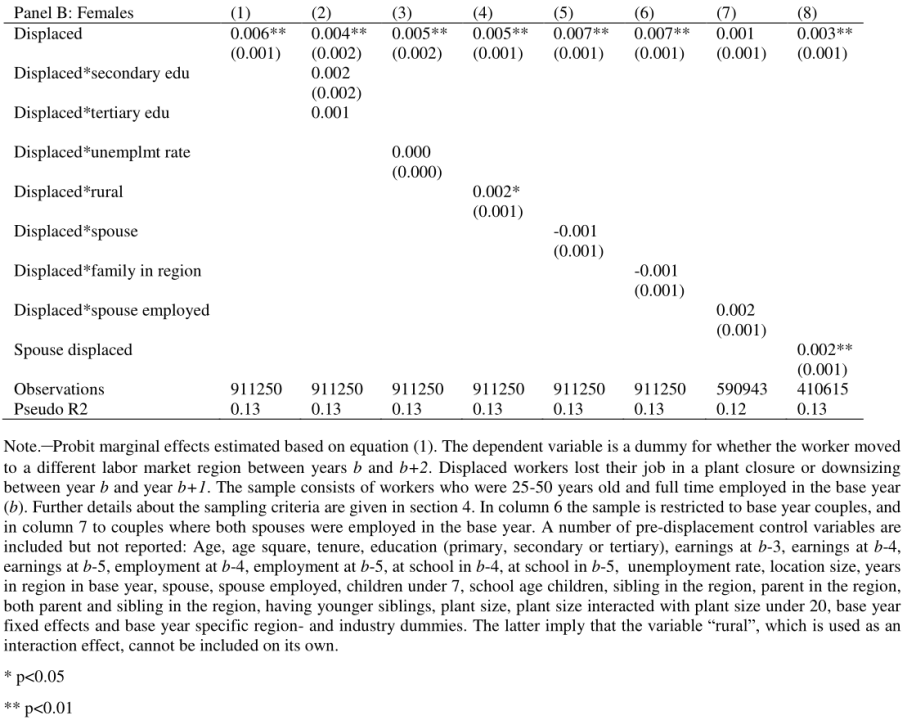

基于我们的理论框架,预计劳动者在失业后的迁移决定取决于其受教育程度、配偶就业状况、当地经济条件及地区环境(如家庭关系)。进一步结合公式(1)进行回归分析,汇报边际probit效应(见表1),其中,Panel A为男性样本的回归结果,Panel B为女性样本的结果报告。

从表1列(1)中我们可以看到,在其他条件相同的情况下,失业增加了0.5-0.6个百分点的迁移概率。尽管增长很小,但代表了大约30%的迁移倾向增加,因为非失业工人到第2年迁移到新地区的平均概率是1.7%到1.8%。控制变量的系数与预期一致(由于篇幅限制未报告),但我们发现,受过大学教育的劳动者有更高的迁移概率,当地的高失业率也会增加迁移的概率,此外,配偶有工作、有学龄儿童、父母在该地区,都会降低迁移的概率(见原文附录表A5)。

表1列(2)-(6)中,通过加入失业与可观测失业前特征变量之间的交互项,分析可观测失业前特征对迁移选择的影响。对于男性样本而言,相比非失业者,高等教育似乎并没有增加男性失业者的迁移倾向。与理论一致,当地的高失业率增加了失业者的迁移倾向,居住在农村地区会增加失业后的迁移倾向。家庭方面,有配偶的失业者迁移倾向较低,那些在当地有家庭成员的失业者的迁移可能性也较小。

表1列(7)-(8)进一步调查了配偶就业状况对迁移的影响。结果显示,与非失业者相比,失业者配偶有工作并不会更大程度地降低迁移性,但如果双方都失业,则会增加迁移倾向。对于丈夫失业的女性而言,这种影响是妻子失业的男性的两倍。在失业男性与失业女性之间,其他估计的相互作用条件没有太大差别,但这种影响对于生活在农村地区的女性来说却是显著的。

06

迁移者与居留者的劳动力市场结果

与失业后的留居者与非失业者相比,失业后的迁移者如何在劳动力市场上取得成功?不可否认的是,本文的分析是描述性的,因为迁移是内生决定的,但我们在固定效应框架内对此进行分析。

由于劳动者迁移的动机各不相同。一些劳动者迁移是为了改善其劳动力市场结果,而另一些人迁移是出于与工作无关的原因,通常是与家庭相关的原因。前一组可能包括积极选择的工人(因为在另一个地方获得更好的工资而迁移)、消极选择的工人(因为在目前的地方找不到新工作而迁移)。因此,迁移者间存在极大的差异性,因为他们在偏好、受影响的严重程度、可能与失业相关的生活事件方面都会有所不同。

失业后迁移状态下的工资和收入

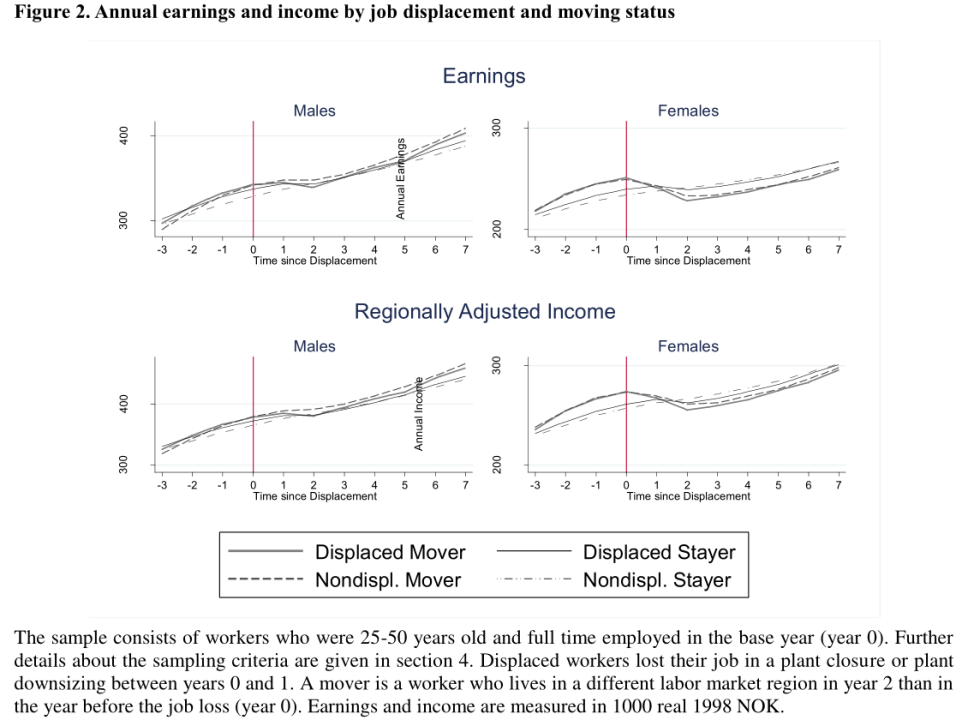

图2中,本文给出了不同劳动者(失业/非失业、迁移/留居)的平均年工资及地区调整后的收入,年收入为零的劳动者也被纳入样本,这意味着本文捕捉到了就业和工资率变化的共同影响。在后续的回归分析中,我们将比较迁移者和留居者,然后将这两组与所有未迁移劳动者的对照组进行比较,以评估不同群体失业前变化趋势是否一致。

可以看到,失业者和非失业者在失业前的收入差异相对较小,而且这种差异主要是水平上的。需要注意的是,迁移者和留居者间的差异比失业者和非失业者间的差异更为明显。在这两个群体中,迁移者在迁移前的平均收入比第0年的留居者高。将结果变量从收入改为区域调整后收入(包括残疾退休金)后,仍然可以得出相似的结果,但失业者的损失有所减小。

图2显示,失业造成了失业者与非失业者间的收入差距。其中,女性迁移者的收入下降幅度最大,但女性失业迁移者与女性未失业迁移者间的差异很小。有趣的是,迁移者的收入下降幅度似乎比留居者更大,尽管迁移是由迁移者自身积极选择的。这强调了一个事实,即失业者的迁移是由于与工作无关的原因,因此,所估计出的影响为因果关系及个体选择的混合。正如理论所言,迁移可能存在个人潜在动机,因此,由失业导致的机会成本降低引发的迁移决定,并不主要由工资驱动。基于此,后文将使用回归、拆分样本进行详细的研究分析。

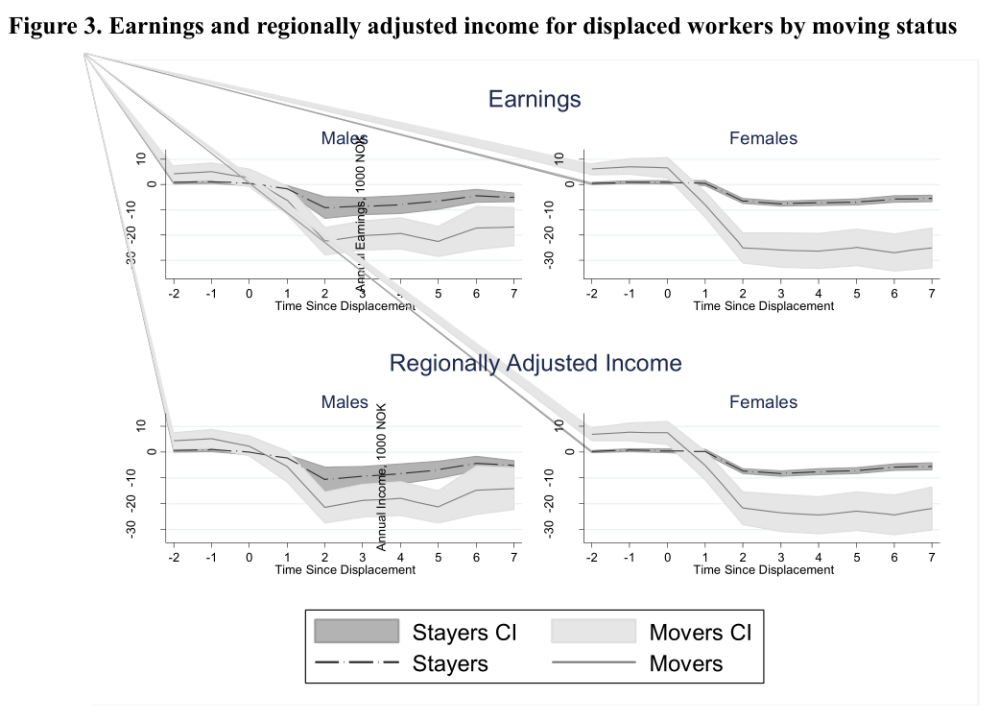

主要回归结果

根据方程(2)对工资进行回归,得到留居者和迁移者工资的估计结果,绘制出FE点估计和置信区间(图3)。可以发现,失业后,迁移者和留居者的工资会持久性减少,但迁移者的工资损失明显大于留居者。再次表明,迁移决定是由经济收益以外的其他原因驱动的。

男性失业迁移者在失业后的第二年平均年收入减少22400挪威克朗(约4000美元)。与反事实收益相比,减少了6.2%。对于男性失业留居者,失业后第二个年度的平均减少为9200挪威克朗(约1650美元),相比反事实收益下降2.6%。此外,与失业相关的工资损失是持久性的(图3)。

图3显示了方程(2)的FE系数和置信区间。后一种收入测量方式包括了残疾养老金,与地区CPI相对应,以反映地区间生活成本的差异。工资和收入均以1998年实际的1000挪威克朗计算。可以发现,对于女性而言,留居者与迁移者在收入损失上的差异更为明显。这种差异可能在一定程度上反映了一个事实:一些工人迁移到生活成本较低的地区。考虑到这一点,进一步使用区域调整后的收入指标作为因变量进行回归。结果显示,失业后迁移者的收入损失比留居者更高,二者间短期幅度与收入大致相同,但随着时间的推移,该差异会逐渐缩小。

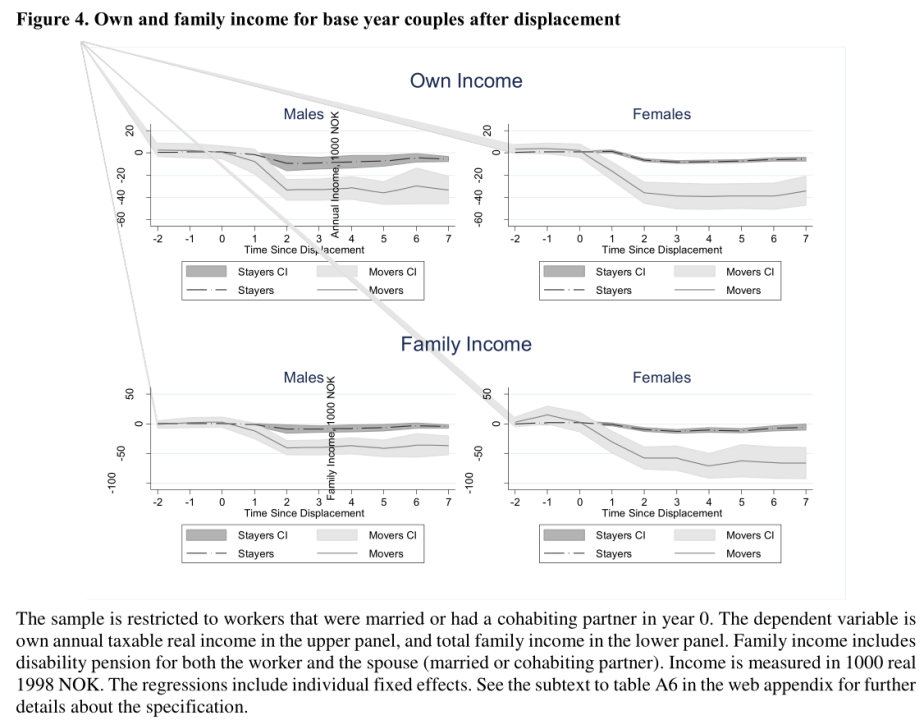

失业后的家庭收入

失业后的收入损失在迁移者和留居者间存在差异,尤其在女性样本中。此外,有研究发现,是家庭净收益而非个人净收益推动迁移。为验证该观点,进一步估计失业、迁移对基年有配偶劳动者家庭总收入的影响。家庭总收入包括劳动者个人的年实际收入以及其配偶的年实际收入。以家庭总收入为被解释变量进行回归,回归结果见下图4所示,图4上半部分为个人收入,图4下半部分为家庭收入。

对于在基年有配偶的失业男性而言,失业后个人收入和家庭收入都会减少。和前文相似,在失业后的几年里,迁移者比留居者收入损失更大。基年有家庭的男性失业迁移者第二年的家庭收入损失为40300挪威克朗(-7.0%),男性失业留居者为8900挪威克朗(- 1.6%)。对于在基年有配偶的女性失业迁移者,第二年的家庭收入下降为57700挪威克朗(- 9.7%),对于类似的女性失业留居者,家庭收入下降为9600挪威克朗(- 1.7%)。迁移者和留居者在家庭收入损失上的差异似乎也是持续性的。

为理解迁移如何对个人收入产生负面影响,在固定个体的情况下,我们重点关注以下两个问题:(1)按迁移动机(如家庭网络环境)、迁入地区(城市还是农村)划分样本,评估失业人员迁移机会成本的异质性;(2)由于移民可能受到可能与失业相关的生活事件的影响,如健康、生育和家庭组建,因此,进一步探究以上因素如何与失业后的迁移决策相互作用。

收入损失在多大程度上取决于你搬到哪里?

(1)迁入—迁出地区(城市/农村)

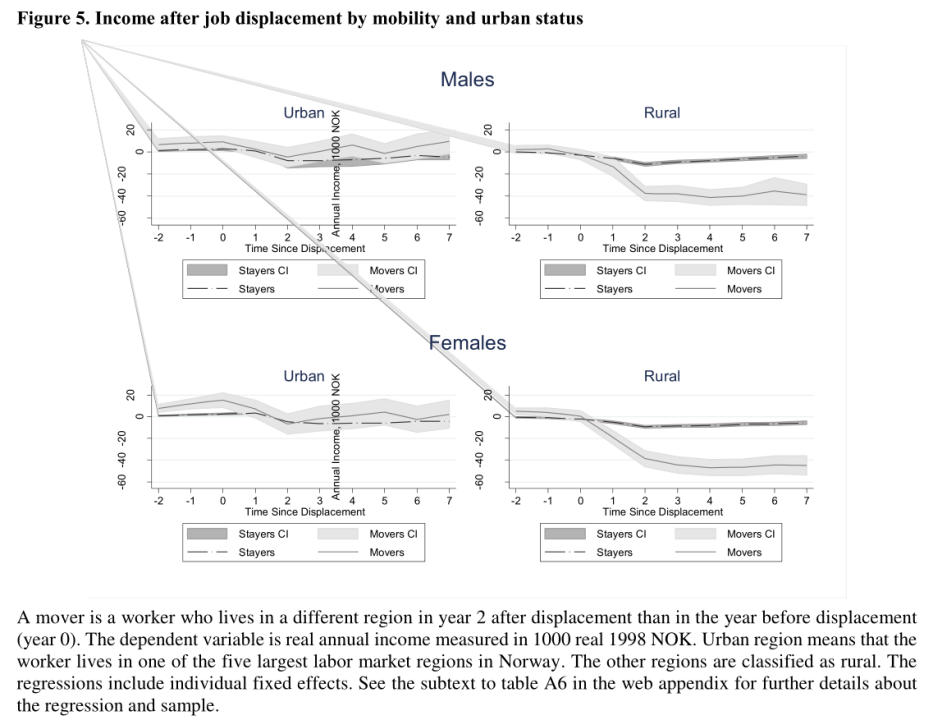

迁入地区差异:迁移到城市地区的失业人员并未遭受重大的收入损失。迁移者因失业而导致的收入损失,完全是由于迁移到农村地区造成的。城市和农村的留居者在失业后也会遭受收入损失,但下降幅度非常小;迁入—迁出地区差异:从城市到农村的迁移者遭受的收入损失最大(见原文附录A6),而从农村到城市的迁移者则实现了工资长期显著的增长。从短期表现来看,从农村到农村的迁移者明显不如农村地区的留居者。(图5)

(2)地区环境(是否与家人同地区)

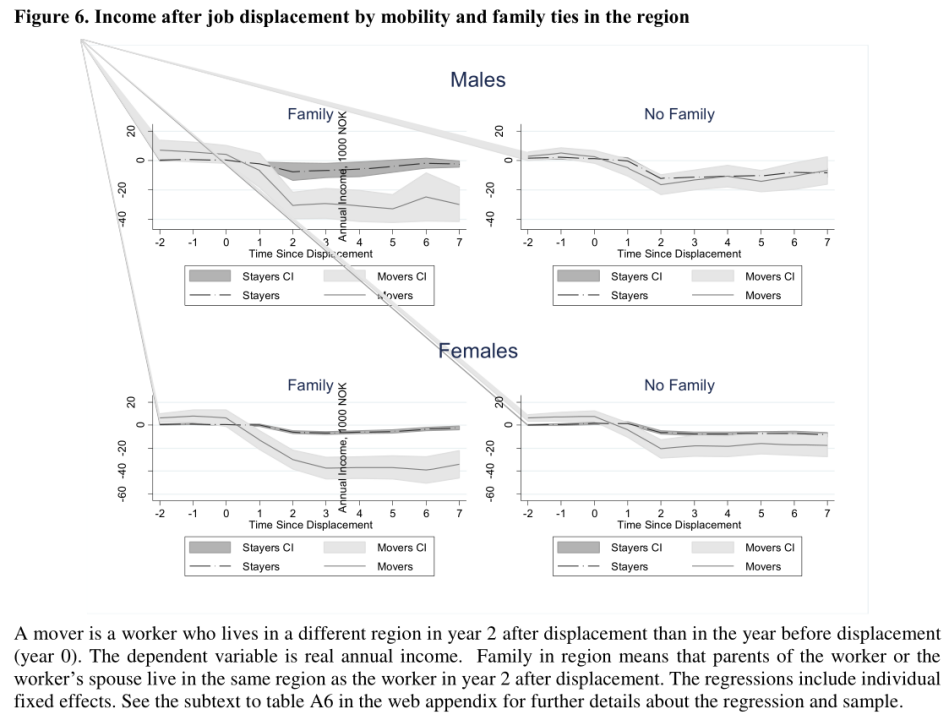

迁移到有自己父母、配偶父母地区的失业者,比搬到没有家人地区的失业者,遭受更高的收入损失。而留居家庭所在地的失业者,遭受的收入损失最小(见图6)。这表明,家庭网络在找新工作中起着重要作用,即不存在这样一种情况—相比迁移到没有家人地区或待在没有家人地区的劳动者而言,与家人在同一地区的劳动者迁移机会成本更高,从而其愿意接受更低的工资待遇。

围绕迁移和失业的生育和家庭组成决定

失业影响健康、婚姻维持和生育的决定。因此,在这一部分,本文将分析这些因素如何与失业后的迁移决策相互作用。虽然个人健康及生活事件可能会影响迁移的决定,但下列劳动市场结果显示,以上因素与失业后的迁移决策并不能构成因果关系。

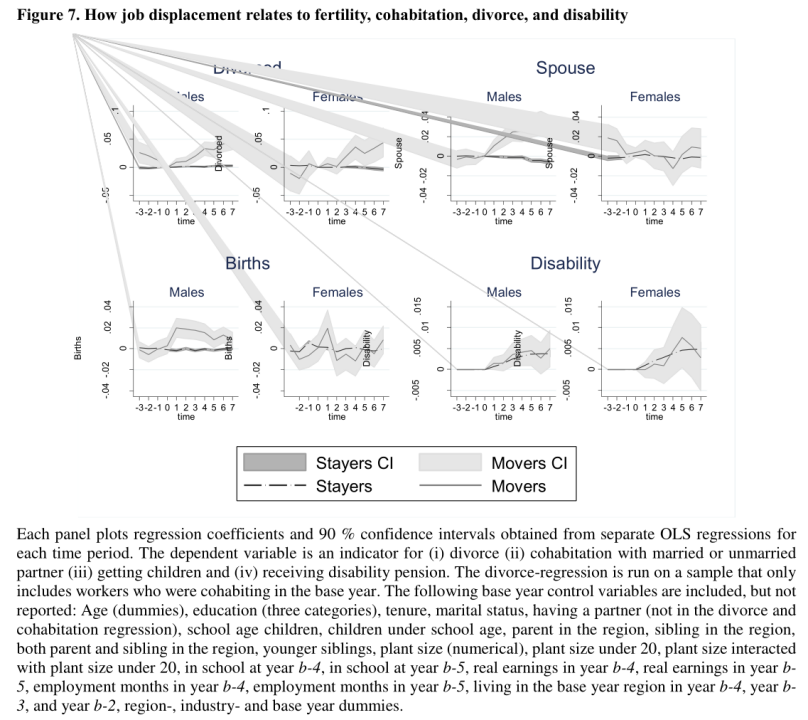

图7显示了OLS回归的系数,系数估计为失业迁移者和失业留居者对四种结果概率的影响:(1)离婚;(2)与已婚或未婚伴侣同居;(3)生育;(4)残疾养老金。其中,离婚定义为,未与基年伴侣生活在一起。在所有四个回归中,对照组都是所有未失业的劳动者,包括迁移者和留居者。

结果显示:(1)迁移与离婚的可能性增加有关,而留居与离婚无关。该结果反映出离婚与迁移间的关联,而非离婚与失业间的关联;(2)男性迁移者与同居的可能性增加有关,而对于女性迁移者或留居者而言,情况并非如此。该现象与在离婚方面的发现相似,这表明,当家庭或关系形成或破裂时,男性比女性可能更容易迁移;(3)男性迁移者与生育有关,而女性迁移者和留居者没有这种联系。可能原因在于,男性失业比女性失业所面临的迁移机会成本下降幅度更大。因此,对于即将有孩子的夫妇来说,男性失业创造了更为重要的重新安置的机会窗口;(4)失业对健康相关结果有负面影响。整体而言,人们根据失业后不断变化的环境,做出迁移与相关家庭决策。因此,这些相互关联的冲击可能在一定程度上解释了地区变动后的收益损失。

07

结束语

不同地区的失业率和经济活动存在巨大而持久的差异,由于外部原因失业的个人会遭受长期和永久的收入损失。但对于产生这种收入损失的原因,以及为什么遭受严重损失的人不迁移到有更好就业机会的地方,所知甚少。

基于此,本文分析了永久性失业后失业者的地区迁移,调查了影响失业者迁移决策的因素。分析框架基于劳动者或家庭在失业后迁移决定的影响因素:(1)迁移带来的就业、收入方面的回报;(2)地区环境,如家庭关系;(3)与家庭组建、健康相关的个人活动。

研究结果表明,非经济因素显著影响了失业者的迁移决策。一方面,失业者不太可能离开父母或兄弟姐妹居住的地区,因此,有些人在失业后搬回家庭成员居住的地区。另一方面,失业后的迁移决定也与离婚、生育和同居等家庭因素相关。此外,在不同迁移动机的失业者间,失业后的收入损失差异很大。平均而言,失业后,迁移者比留居者遭受更大的收入损失,但二者间的收入损失差异,完全来源于那些迁移到农村地区、家庭成员所在地区的失业人员。

推文作者:陈子琦,云南大学经济学院博士生。

电子邮箱:

Abstract

We study the migration behavior of displaced workers and find that job displacement increases regional mobility. We find, however, that non-economic factors such as family ties are very important for the migration decision, and that there is strong heterogeneity in outcomes. We find large income losses for workers who move to regions where they have family or to rural areas, while e.g. rural to urban movers realize a significant long-term increase in earnings. We also find that life events related to fertility, divorce and new relationships correlate with mobility after job loss and may partly explain the large income losses.

声明:推文仅代表文章原作者观点,以及推文作者的评论观点,并不代表香樟经济学术圈公众号平台的观点。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号