图片信息:百度图库

原文信息:

Kvaerner, J. S. 2022. How Large Are Bequest Motives? Estimates Based on Health Shocks. The Review of Financial Studies.

Doi:10.1093/rfs/hhac093

01

引言

代际关系和遗赠动机是经济学和金融学的重要研究问题,但现有文献一般难以识别人们的遗赠动机到底有多么强烈,困难在于很难将遗赠动机(即积金以遗子孙)和预防性储蓄动机(即以备不虞)区分开来。因为随着人们预期寿命的提升,无论是基于遗赠动机还是预防性储蓄动机,都将提升财富积累的边际效用,从而在行为上都表现为家庭消费支出的降低和家庭储蓄的居高不下。Kvaerner J. S.作为独立作者于2022年发表在The Review of Financial Studies上的文章“How Large Are Bequest Motives? Estimates Based on Health Shocks”给出了识别遗赠动机大小的一个解决办法。

作者提出了一个巧妙的想法是,如果预期寿命的变化是突然的,那么会引发老年人储蓄计划的变化,将为我们识别老年人的储蓄动机提供条件。具体而言,如果老年人的储蓄主要是为了对冲其未来生活的不确定性,即个人储蓄主要是基于预防性储蓄动机,那么当遭遇预期寿命的突然变化后,个人财富将随之变化;但由于缺乏遗赠动机,其子女的财富将不受影响。与之相反,如果个人储蓄主要是基于遗赠动机,那么当预期寿命突然下降时,子女的财富会有所增加,但个人和子女的总财富将受影响较小。

基于这一想法,作者利用挪威和荷兰两国大约70万人的医疗诊断、家庭财富和人口特征的行政数据进行分析,将与死亡率有关的健康冲击的严重性作为衡量预期寿命的指标。虽然不能随机操纵个人的预期寿命,但由于健康冲击的突然发生在人群中基本是随机分布的,因此可以看作接近外生的,那么利用这一指标可以识别老年父母预期寿命与子女财富的因果效应,进而识别老年人的储蓄动机。一个关键的条件是老年人被诊断出患有一种在未来几年内会增加死亡风险的疾病,而这一疾病的确切确诊时间(即健康冲击的发生时点)在人群中是接近于随机分布的,这在医学文献中也有所佐证。

由此,作者结合双重差分模型、事件研究法和结构模型的实证估计发现,当老年人遭遇健康危机时,随着预期死亡率提升、预期寿命下降,老年父母对子女的财富转移的可能性和转移金额都显著提升。并且,老年父母生前财产转移(inter vivo transfer)和遗赠(bequest)的规模,即子女财富增长的规模,与老年父母的富裕程度和遭遇健康冲击的严重程度均呈正相关关系,但与是否需要子女提供非正式护理则无关。尤其是在人群财富分布处于中位数以上的老年父母存在强烈的遗赠动机。此外,作者还利用生命周期模型得到了基于结构式估计的遗赠动机参数,与基于简约式估计得到的因果效应结果是一致的,同样发现人群中较为富裕的父母存在强烈的遗赠动机。

虽然现有大量研究试图将遗赠动机与预防性储蓄动机进行区分,但研究者广泛使用的调查数据的一个缺陷是,被调查个人通常难以准确区分他们所继承的财富和来自劳动收入的财富,可能存在对来自于父母的生前财产转移的系统性低估(Kopczuk和Lupton,2007)。本文则通过荷兰、挪威两国的行政数据和巧妙的识别策略避免了这一缺陷,估计的结果反映了人们已经做了什么,而并不是他们所述说的他们过去做了什么,或打算在未来做什么。

此外,本文的研究也说明,在生前财产转移和遗赠方面存在较大的不平等现象。人们的遗赠动机存在较大的异质性,类似是一种“奢侈品”,在较为富裕的人群中更加强烈。在宏观层面上,本文发现预期死亡率的变化对父母和子女家庭财富总额的影响较为有限。关于财富和不平等的经济模型应当更为关注代际财富转移的关键作用,以及这些财富转移主要集中在财富分配的上层人群中。

理论模型

02

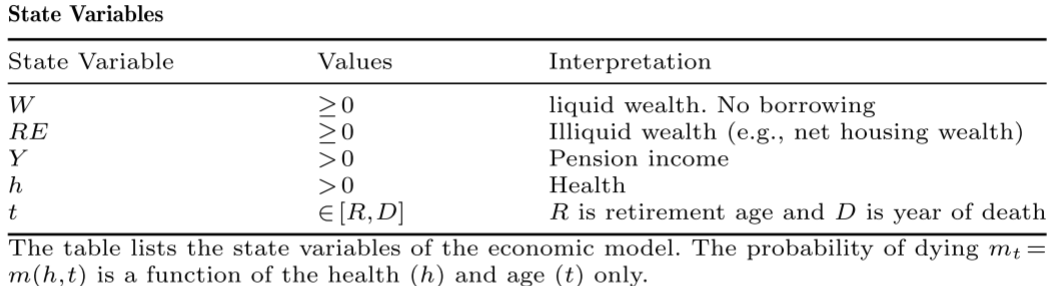

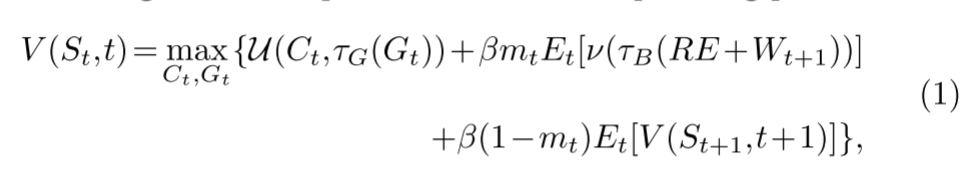

本文首先构建了一个包含消费、储蓄和财富转移的生命周期模型。模型研究对象为退休的个体i,年份为t,时间区间从退休开始到死亡结束。该模型的状态变量如下图所示。

以下的贝尔曼方程描述了该动态规划问题:

其中,预期死亡率mit=m(hit, t)取决于健康状况hit和年龄t,消费为Cit,生前财产转移为Git,τG(·)和τB(·)为映射遗赠总额的税收净额函数,St={Wt, ht, Y, RE}是确定消费、财富转移等的变量集合。作者根据效用最大化的一阶条件得到最优消费函数c*(St, t;θ)和最优财富转移函数g*(St, t;θ),并基于此提出理论假设:如果父母有遗赠动机,且遗产税是累进税率,那么较高的死亡率风险将增加父母对子女的财富转移。

03

数据与识别策略

作者首先使用挪威数据基于双重差分模型进行估计。其中,健康冲击指标使用了个体癌症确诊数据,来源于挪威癌症登记处(Cancer Registry of Norway,CRN),包含了23种癌症类型和4个癌症分期。挪威的税务局和统计局提供了个体财产和人口特征数据,包含了父母和子女的代际联系数据。主要计量模型如下:

其中,Wit表示子女的财富;Dit为虚拟变量,若父母中有一方确诊癌症,可能有较高的死亡风险,则取值为1,反之为0;如果是被诊断为患有更高死亡风险的癌症,则变量Ii取1,否则为0。k表示父母一方已确诊的年数,确诊前年份为负数,确诊当年为0,确诊后年份为正数。系数γk反映了父母在确诊k年后对子女财富的影响;ηk则反映了某些特定更高死亡风险组的子女财富的增量效应。

由于挪威和荷兰两国的样本量以及确诊疾病记录数据存在一定差异,因此作者对荷兰数据做了小幅度调整,同样使用双重差分模型进行估计。

实证结果

04

(1)父母健康冲击对子女财富的影响

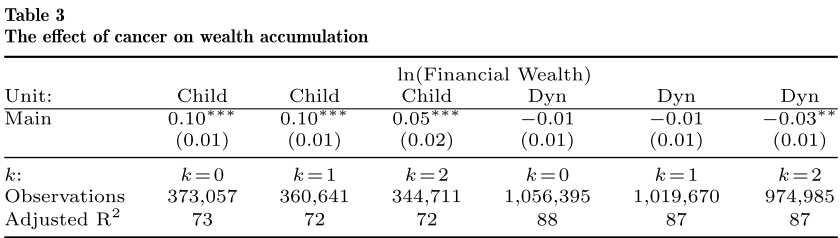

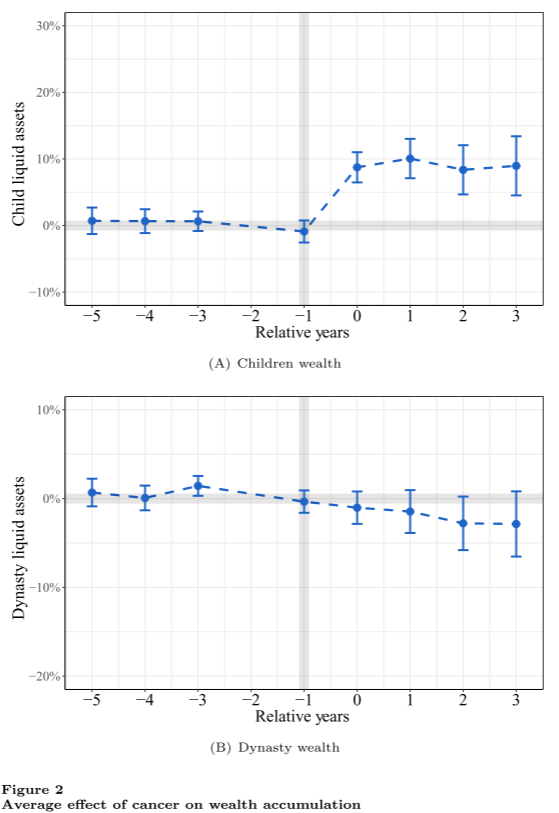

表3和图2显示了利用挪威数据估计得到的结果。可以看到,父母一方被诊断出患有癌症后,处理组的子女财富显著增加了10%,子女和父母财富总和则没有显著变化。平行趋势检验显示在确诊癌症前,处理组和对照组中子女财富,以及子女和父母财富总额在两组中均没有显著区别。

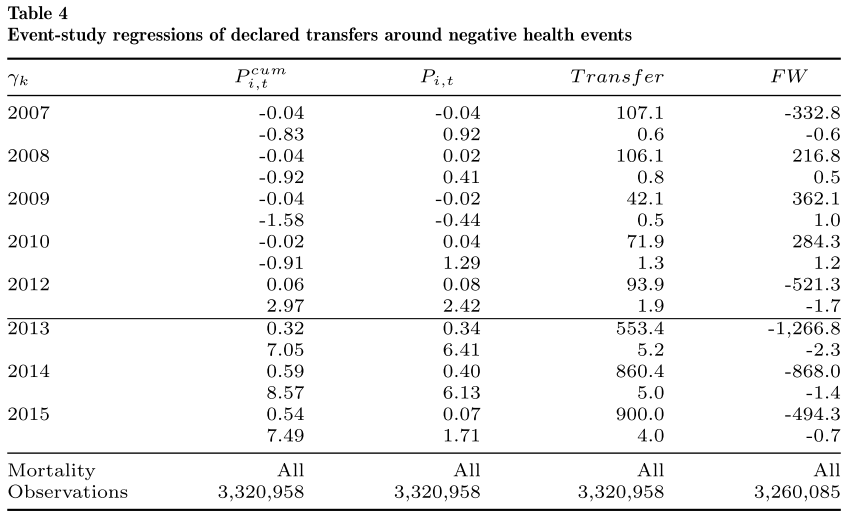

表4和图3显示了利用荷兰数据估计得到的结果,同样发现被诊断有严重疾病的父母对子女遗赠的可能性显著增加。同时,父母的财富储蓄额显著下降,申报的财富转移额则显著上升。

(2)父母财富规模的调节作用

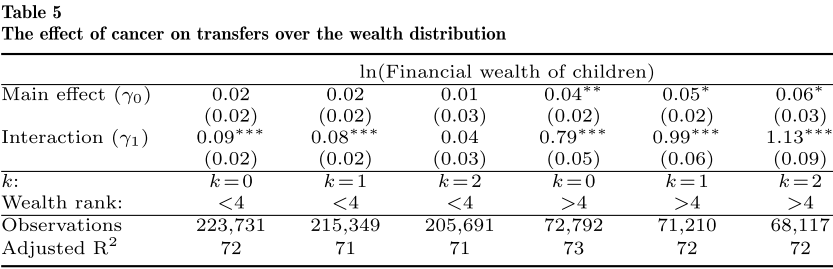

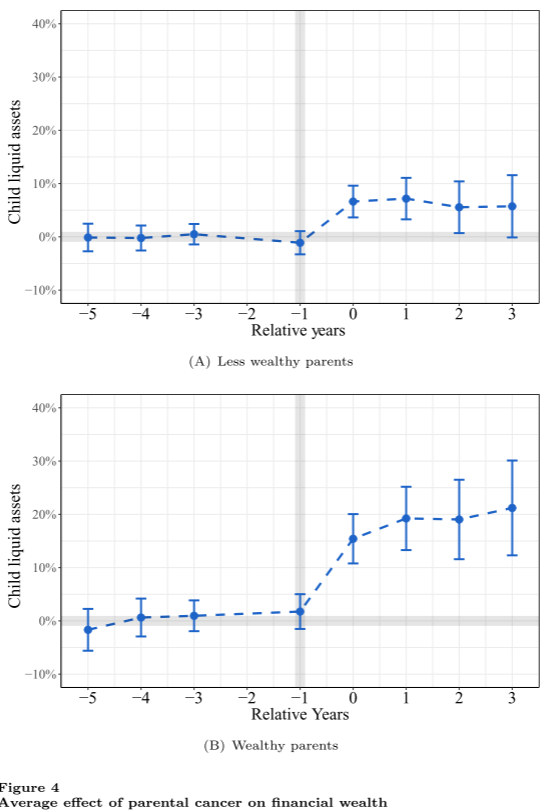

表5和图4显示了基于挪威数据的父母财富规模的调节作用。在表5的后三列中,系数γ0为4%-6%,显著为正,这表明对于更加富裕的父母,其健康冲击对子女财富增长的效应更大。系数γ1基本显著为正,这表明无论父母财富规模如何,若父母死亡风险较高,都会显著增加子女的财富。

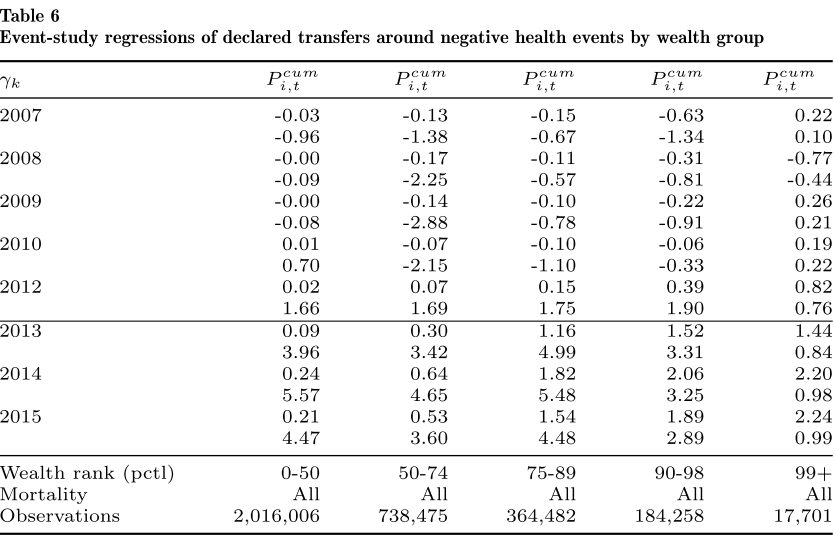

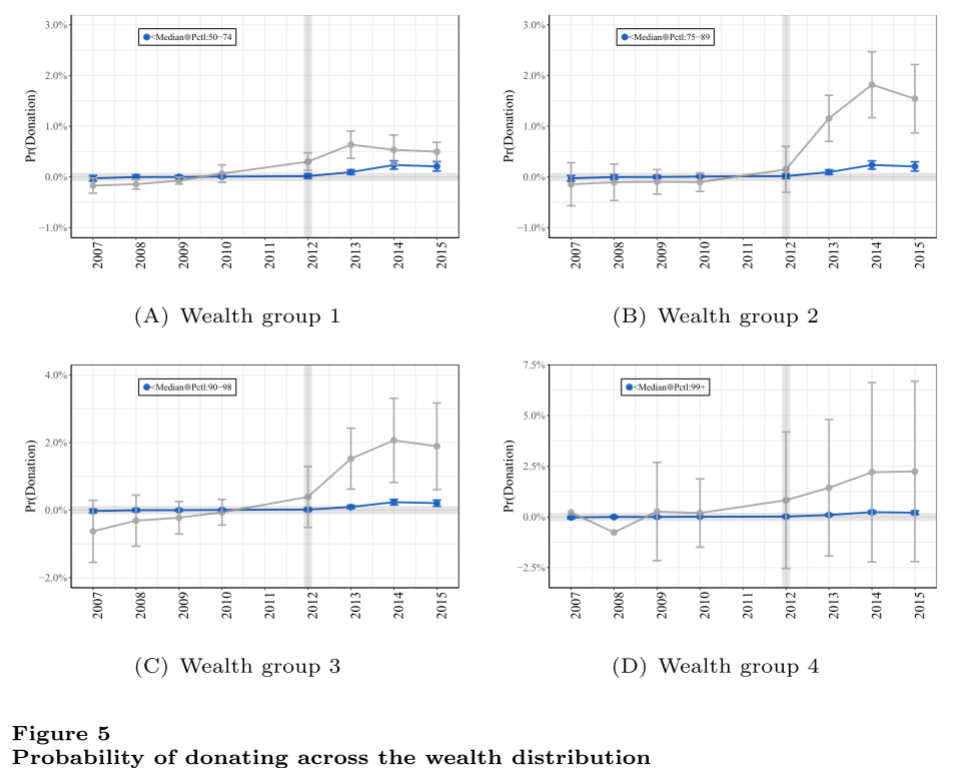

表6和图5显示了基于荷兰数据的父母财富规模的调节作用。结果表明,对于财富规模位于人群中位数以下的父母,其健康冲击对遗赠可能性的提升作用远小于财富规模位于中位数以上的父母。这也说明遗赠动机更像是一种“奢侈品”,越富裕的父母遗赠动机会越强烈。

(3)父母预期死亡率的调节作用

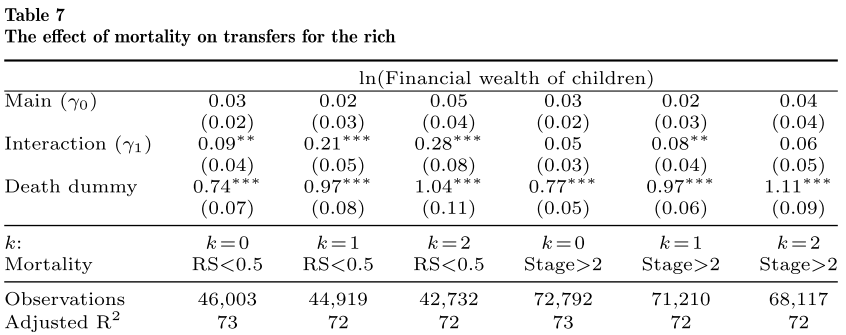

作者还基于挪威的两种预期死亡率计算标准,研究了不同死亡率下父母健康冲击对子女财富的影响差异。表7的前三列发现,父母若被诊断为患有高预期死亡率的癌症,会使其子女财富增加大约10%-30%。表7的后3列是父母被确诊患有3期和4期阶段的癌症,系数γ1尽管不全部显著,但系数大小仍大于γ0。

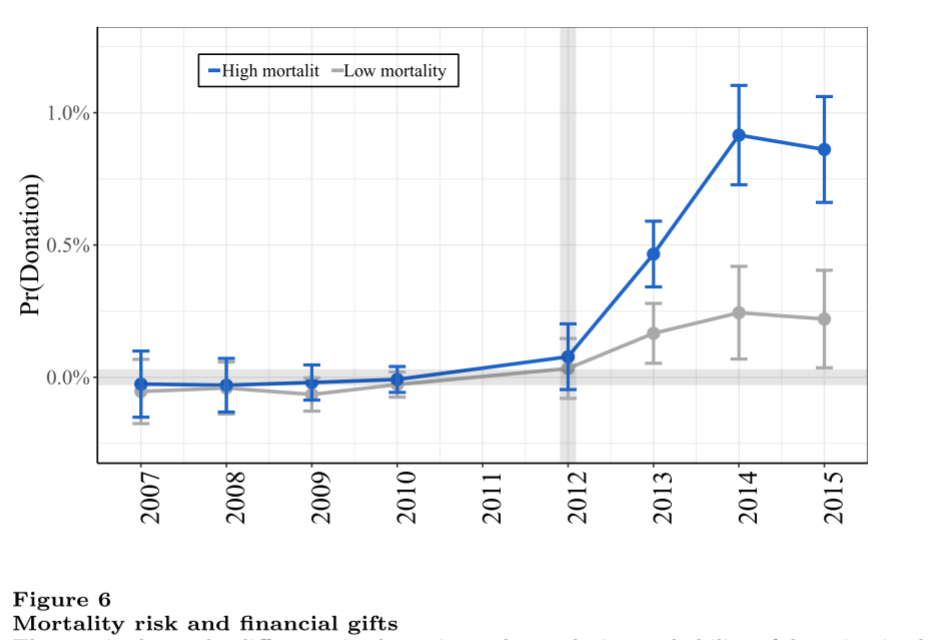

图6显示了当父母被诊断为患有高预期死亡率和低预期死亡率的疾病对遗赠可能性的影响差异。可以看出,被诊断为患有高死亡风险疾病的父母将财富遗赠给子女的可能性大约是低死亡风险父母的3到4倍。

(4)量化遗赠动机

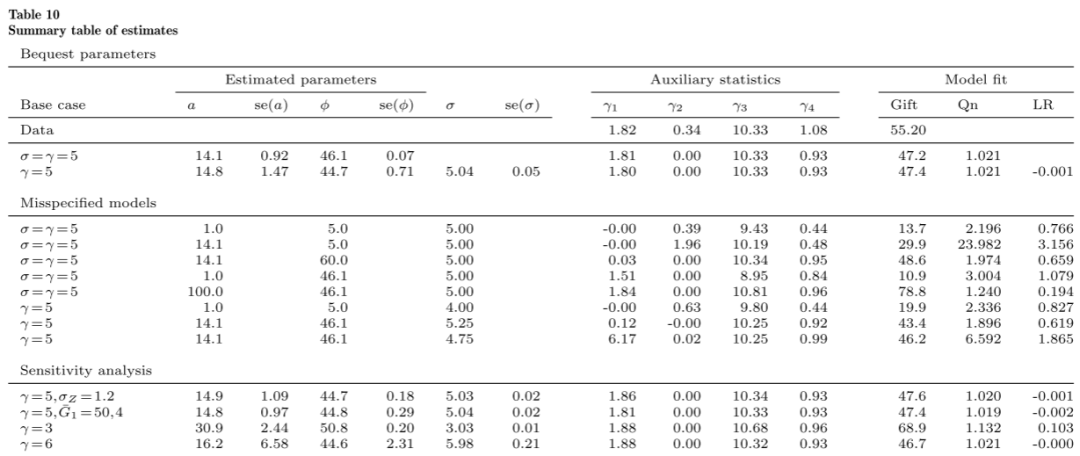

表10显示了基于结构式的遗赠动机参数的估计结果。前6列通过估计遗赠动机强度a和参数φ以量化遗赠动机。只有当个体消费大于参数φ时,个体才有足够的生前财产转移给子女。作者发现当参数σ等于风险厌恶系数γ时(σ=γ=5),参数φ为46100欧元,即进行生前财产转移的父母消费阈值需达到46100欧元,这相当于是养老金收入分布最高十分位数的人群。这表明遗赠实际上是一种“奢侈品”,与前文中基于简约式分析的结论是一致的。此时,遗赠动机的强度a的估计值为14.1,标准误差为1.47,这与现有文献的估计也是接近的。第7至10列是使用前6列中报告的参数值,进而从模型中计算得到的辅助统计量。系数γ1在前文的因果效应估计中为1.82%,在利用结构参数进行数据模拟中为1.80%-1.81%,两者较为一致,证明了结果的可靠性。第二个系数γ2也同样揭示了较为富裕人群的强烈遗产动机,同时敏感性检验也得到了相同的结论。

作者信息:

谭娜,广东外语外贸大学金融学院,邮箱:;梁晓君,广东外语外贸大学经济贸易学院,邮箱:;推文可能存在纰漏与不足之处,欢迎大家批评指正!

Abstract

I analyze the inter vivo transfers and bequest decisions of 700,000 individuals during a period when the decision maker receives negative news regarding their life expectancy. The event that initiates the news is a health outcome. Expected mortality increases both the likelihood of transferring wealth to the next generation and the amount transferred. The size of the inter vivo transfer and bequest are positively related to the wealth of the parent and the severity of the diagnosis, regardless of diagnosis-specific demand for informal care. Using a structural life cycle model, I estimate the bequest parameters that are consistent with the causal effect estimates.

声明:推文仅代表文章原作者观点,以及推文作者的评论观点,并不代表香樟经济学术圈公众号平台的观点。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号