图片来源:ChatGPT-4o

原文信息:Giroud, X., E. Liu, H, Mueller, “Innovation Spillovers across U.S. Tech Clusters”, NBER Working Paper, NO. 32677, 2024.

原文链接略

01

引言

创新活动在空间上的分布呈现出高度不均的特征。在全球范围内,少数大型科技集群(如硅谷、波士顿、纽约、洛杉矶、圣地亚哥和西雅图),占据了不成比例的创新产出份额。这些高生产力的地区不仅吸引了顶尖人才,更重要的是,它们通过马歇尔式的集聚外部性,特别是本地知识溢出,系统性地提升了身处其中的发明家和企业的生产效率。鉴于知识是创新过程的核心投入,理解知识溢出的渠道与边界,便成为理解区域经济增长和制定有效产业政策的关键。从经典的专利引用研究到近期的地理定位数据分析,大量证据都表明知识的传播在地理上是高度本地化的,面对面的交流与互动在其中扮演了至关重要的角色。

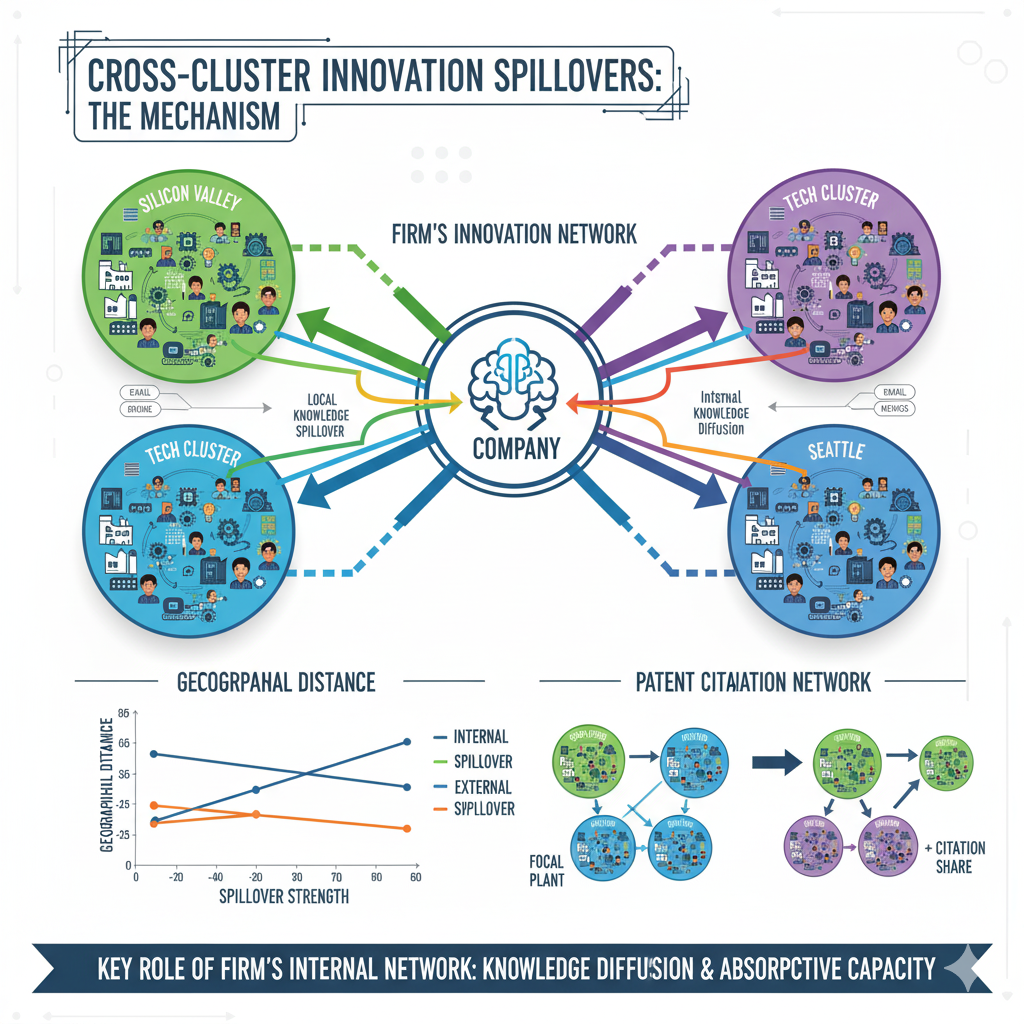

然而,一个常被忽视但至关重要的事实是,绝大多数从事创新活动的企业(在美国这一比例高达80.7%)都是在全国乃至全球多个地区拥有分支机构或工厂的多地点企业。这就提出了一个核心问题:如果知识能够在科技集群内部,于不同企业的发明家之间进行本地化的溢出,那么这些知识是否会进一步通过企业内部的网络,传递给位于遥远地区的分支机构、工厂和发明家,从而产生“跨集群”或“全局性”的创新溢出效应?与企业间的知识壁垒不同,在企业内部,知识的扩散无需依赖非正式的面对面互动,而是可以通过电子邮件、内部备忘录、视频会议等常规渠道高效进行。更重要的是,知识作为一种非竞争性资产,一旦被创造出来,就可以在企业内部被多个生产单元以极低甚至零边际成本复制和使用,从而产生显著的规模经济与范围经济。

本文的核心贡献,正是为这种跨集群的全局生产率溢出效应提供了稳健的经验证据。我们发现,一个地区科技集群规模的扩大,不仅能够提升本地企业的生产率,更能通过公司内部的生产网络,显著提高数百英里外关联企业的生产效率。我们进一步发现,企业中的研发人员和发明家在这一过程中扮演了“天线”的关键角色。他们负责吸收和处理本地的知识,然后通过企业内部渠道将其传递给其他生产单元。一个关键的证据是,只有当企业在某个高生产率的集群中拥有“天线”(即研发人员)时,它才能从该集群的增长中受益;反之,若仅有工厂而无研发人员,则无法捕捉到这种溢出。有趣的是,接收知识的远距离工厂不一定需要自身拥有研发人员也能提升生产率,这表明通过网络传播的知识具有普适性,其价值超越了单纯的研发活动,能够直接改进生产流程和管理效率。

作者发现,首先,制造工厂层面的TFP对连接集群总规模的弹性是0.012;发明家层面的生产力在汇总至制造工厂层面时的弹性为0.021。其次,发明家是促进跨集群创新溢出的关键。发明家为母公司提供“吸收能力”,能够收集和处理本地知识,并将这些知识传递给公司内的其他生产单位。最后,作者构建了一个考虑集群内部和跨集群创新溢出的空间均衡模型,通过均衡分析,发现存在跨集群的创新溢出时,政府最优补贴是倾向于那些能够和其他集群建立良好联系的企业。这篇文章为创新溢出的实证研究提供重要支持,并且将企业内部创新网络引入分析,同时拓展了关于科技集群的文献。

02

数据

本文实证研究基于美国专利与商标局(USPTO)专利数据库与美国人口普查局企业及工厂微观数据的精准匹配。专利数据提供创新活动信息,人口普查局的纵向经营数据库(LBD)、制造业普查(CMF)和年度制造业调查(ASM)则补充经济背景,实现工厂-年份层面创新行为与生产经营(如全要素生产率 TFP)的直接关联。

数据处理涵盖 1976-2018 年专利与企业数据的匹配,并依据发明家居住地址确定专利地理位置,通过地理空间匹配将发明家与雇主在该地区最近的工厂关联,构建微观观察单元。

研究构建两个核心样本:一是包含所有能够匹配上发明家和专利的制造业工厂的“本地集群溢出”样本;二是核心分析用的 “跨集群溢出” 样本,要求工厂所属企业在同一年、同技术领域的不同城市拥有至少一个其他创新工厂,以识别跨地区的企业内部网络溢出效应。描述性统计显示,美国大型企业创新能力呈地理分散布局,为知识跨区域传播提供了现实基础。

03

集群内创新溢出

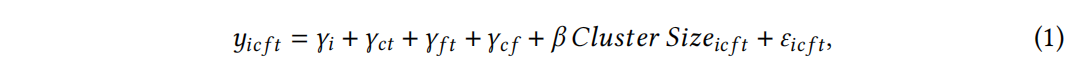

为后续分析更复杂的跨集群溢出效应建立一个基准,本文首先检验了传统的、在单一科技集群内部的创新溢出效应,即本地集群的规模(一个城市特定技术领域的发明家数量)如何影响本地工厂的创新与生产效率。理论上,一个更大、更密集的本地集群意味着存在更多的外部知识源,从而为本地知识溢出创造了更广阔的空间。在该模型中,我们以工厂层面的发明家生产力(每个发明家的平均专利产出)或全要素生产率(TFP)作为被解释变量,以该工厂所在城市和技术领域的其他企业发明家总数(取对数)作为核心解释变量,以此来估计本地集群规模的弹性。

实证结果清晰地证实了本地创新溢出效应的存在,并且这一结论非常稳健。回归分析表明,本地集群规模对工厂层面的发明家生产力和全要素生产率(TFP)都具有显著的正向影响。具体而言,本地集群规模每增加1%,工厂层面的发明家生产力将提升0.076%,而工厂的TFP将提升0.023%。这说明,使发明家更具创新性的经济力量,同样也能够提升整个工厂的综合生产效率。一个至关重要的发现是,这种本地知识溢出效应的受益者,仅限于那些自身也拥有发明家的“创新型工厂”。对于那些在同一地区但没有配备发明家的“非创新型工厂”而言,本地集群规模的扩大对其TFP并没有产生任何显著影响。这一对比有力地证明了,工厂必须拥有自己的发明家——即具备“吸收能力”——才能有效地捕捉、理解并利用周边环境中溢出的知识。

04

跨集群创新溢出

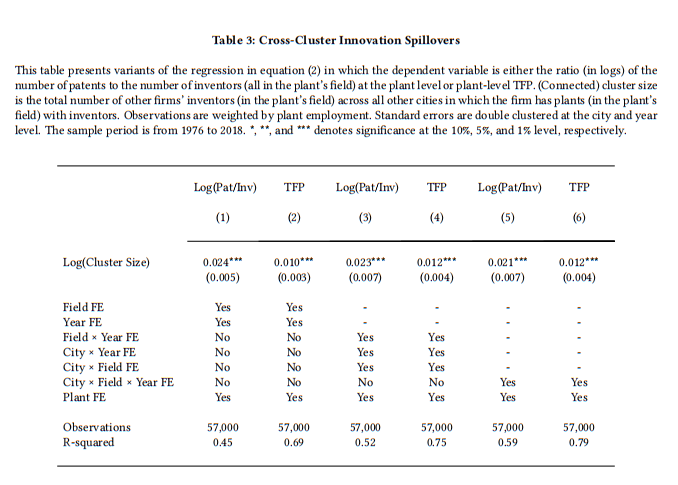

在证实了本地集群的溢出效应后,本文进一步检验了其核心假说:如果本地知识能够在企业内部传递,那么一个地区科技集群规模的扩大,不仅会影响本地工厂,也应当能够通过企业内部网络,影响到该企业位于遥远城市的其他工厂。为检验此假说,本研究构建了新的核心解释变量——“关联集群”的总规模,即一个工厂所属的企业在其他城市(同样拥有创新能力的工厂)所能接触到的外部发明家总数。识别策略的核心,是通过工厂层面“关联集群”规模随时间的变化来识别跨集群的溢出效应。通过在模型中加入高度精细化的“城市×领域×年份”固定效应,本研究得以在同一城市、同一领域、同一年份中,对那些仅仅因为隶属于不同母公司、从而连接到不同外部集群网络的工厂进行比较。这种严谨的设定,能够有效分离出真正的跨集群溢出效应,同时排除那些可能同时影响本地和外部集群的共同技术冲击所带来的干扰。

实证结果为跨集群创新溢出效应的存在提供了强有力的证据,并且该结论在一系列稳健性检验中都保持成立。在最严格的模型设定下,研究发现“关联集群”的总规模每增加1%,工厂层面的发明家生产力将显著提升0.021%,而工厂层面的全要素生产率(TFP)则显著提升0.012%。这些弹性系数在经济学上具有显著的意义:一个处于关联集群规模分布25分位的工厂,如果其网络连接能力提升至75分位的水平,其发明家的生产力将提高8.2%,TFP将提高4.7%。这表明,那些连接到更多、更大外部集群的工厂,能够通过跨集群的创新溢出获得显著的生产力优势。同时,研究也发现,跨集群的溢出弹性约为本地集群溢出弹性的三分之一到二分之一,这说明部分知识是“黏性”的,难以被完整地远距离传递。

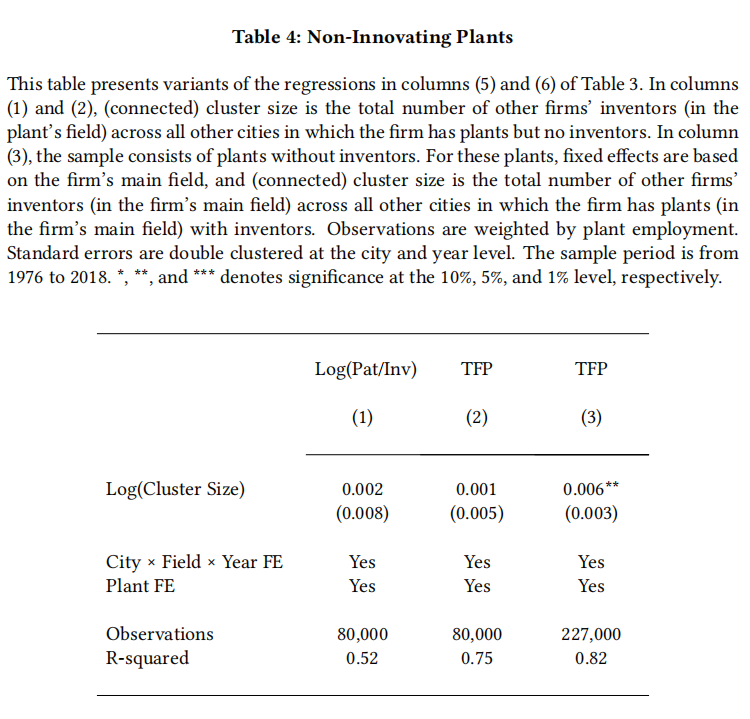

为深入探究这一效应的内在机制,本文进一步考察了企业内部不同类型工厂所扮演的角色。首先,一项安慰剂检验发现,如果我们将一个工厂与那些母公司仅有生产工厂而无发明家的“伪集群”相连接,那么这些“伪集群”规模的变化对该工厂的生产率没有任何影响。这一结果清晰地表明,跨集群溢出效应必须源自于那些企业拥有发明家、具备知识“吸收能力”的地区。其次,一个更有趣的发现是,那些自身没有发明家的“非创新型工厂”,同样能够从母公司在其他地区的创新集群中受益。回归结果显示,它们的TFP弹性约为创新型工厂的一半。这一发现意义重大,它说明通过企业网络传播的知识,其价值并不仅限于促进研发和创新,而是具有更广泛的适用性,能够直接改进生产流程、提升管理效率,从而使企业内纯生产性质的单元也能获益。

05

机制

在证实了跨集群创新溢出效应的存在之后,本章进一步深入探究其背后的核心驱动力。本章旨在为知识在企业内部的扩散这一核心机制,提供两方面更为直接和有力的证据,分别基于地理距离和专利引证两个维度展开。

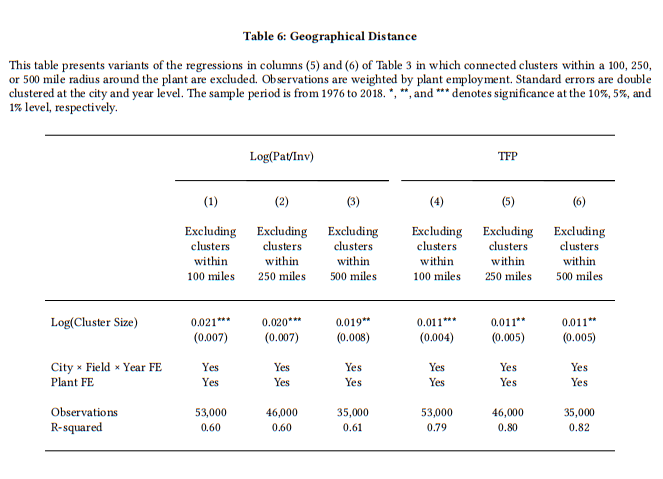

首先,研究检验了跨集群溢出效应是否会随地理距离而衰减。与依赖于面对面交流、会随距离迅速减弱的传统本地知识溢出不同,企业内部的知识扩散可以通过电子邮件、内部备忘录或视频会议等“常规”渠道进行,理论上不应受到地理距离的严格限制。为验证这一假说,本研究在基准模型的基础上,逐步排除了距离本地工厂100英里、250英里和500英里以内的关联集群。实证结果显示,即使在排除了所有邻近的关联集群,仅保留那些非常遥远的集群之后,跨集群溢出效应的估计系数依然保持稳定且在统计上显著。这一发现具有重要的意义,它有力地证明了驱动跨集群溢出的机制是一种不依赖于地理邻近性的力量,这与知识通过企业内部正式渠道进行远距离传播的逻辑完全吻合。

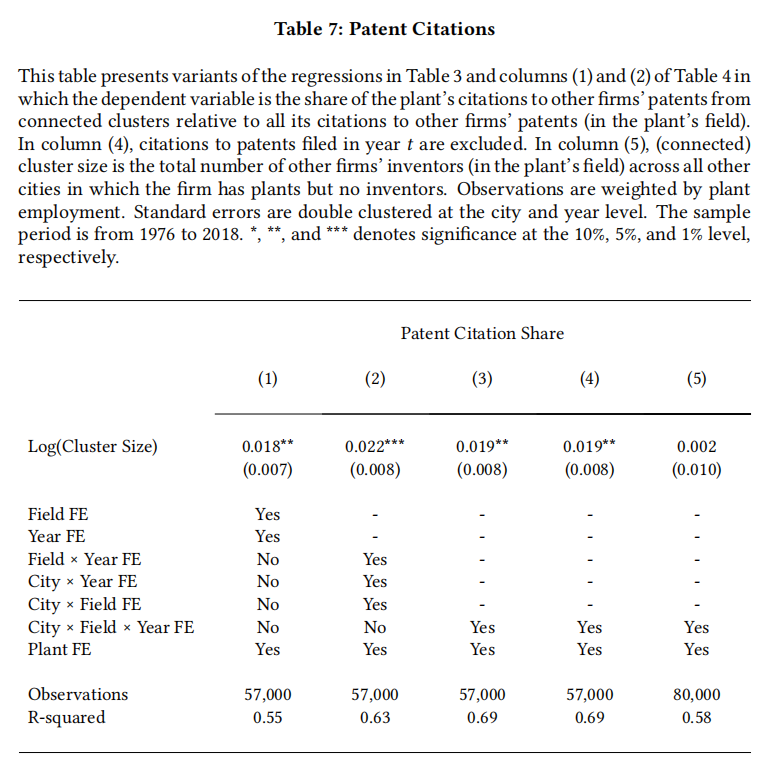

其次,研究利用专利引证作为知识流动的直接证据,进一步验证了知识扩散机制。如果跨集群溢出的本质是知识的流动,那么随着关联集群规模的扩大,本地工厂应当会更多地引证来自这些关联集群的专利。然而,一个关键的计量问题是,一个因溢出效应而变得更具生产力的工厂,其自身的专利产出也会增加,从而导致其对所有来源的专利引证数量都普遍增加。因此,简单考察引证数量的变化会产生误导。为解决此问题,本研究的分析焦点并非引证的数量,而是引证的份额,即来自关联集群的专利引证,占一个工厂所有专利引证的比例。回归结果表明,随着关联集群规模的扩大,工厂对来自这些集群的专利引证份额也显著地、不成比例地增加了。综合来看,这些发现提供了知识从企业创新网络中被定向传播的直接证据,进一步证实了知识在企业内部的扩散是驱动跨集群创新溢出效应的核心机制。

06

结论

本文的实证研究建立在一个独特且详尽的数据基础之上,其核心是将美国专利与商标局(USPTO)的公开专利数据库与美国人口普查局(U.S. Census Bureau)的保密微观企业及工厂层面数据进行了精准匹配。通过结合专利数据提供的创新活动信息与人口普查局数据提供的企业真实生产经营活动(如全要素生产率TFP),本文得以在精确的工厂-年份层面上,为检验创新溢出效应提供了前所未有的微观数据支持。为构建分析样本,研究利用高质量的匹配桥梁将1976年至2018年间的专利与企业数据进行关联,并基于发明家的居住地址(而非企业总部地址)来确定专利的地理位置,再通过地理空间匹配将每一位发明家与其雇主在该地区距离最近的工厂进行关联。在此基础上,本文构建了两个核心分析样本:“本地集群溢出”样本和“跨集群溢出”样本,后者要求工厂所属的企业在不同城市拥有至少一个其他的创新工厂,其结构设计正是为了能够精准地识别本文所关注的、通过企业内部网络跨地区传播的创新溢出效应。描述性统计分析揭示了一个关键的典型事实:美国大型企业的创新能力在地理上是分散布局的,这为知识在企业内部、跨越不同区域进行传播和溢出创造了先决条件,也使得本文的核心假说具有了坚实的现实基础。

作者信息:尚易洋 湖南大学经济与贸易学院博士研究生

Abstract

The vast majority of U.S. inventors work for firms that also have inventors and plants in other tech clusters. Using merged USPTO–U.S. Census Bureau plant-level data, we show that larger tech clusters not only make local inventors more productive but also raise the productivity of inventors and plants in other clusters, which are connected to the focal cluster through their parent firms' networks of innovating plants. Cross-cluster innovation spillovers do not depend on the physical distance between clusters, and plants cite disproportionately more patents from other firms in connected clusters, across large physical distances. To rationalize these findings, and to inform policy, we develop a tractable model of spatial innovation that features both within- and cross-cluster innovation spillovers. Based on our model, we derive a sufficient statistic for the wedge between the social and private returns to innovation in a given location. Taking the model to the data, we rank all U.S. tech clusters according to this wedge. While larger tech clusters exhibit a greater social-private innovation wedge, this is not because of local knowledge spillovers, but because they are well-connected to other clusters through firms' networks of innovating plants. In counterfactual exercises, we show that an increase in the interconnectedness of U.S. tech clusters raises the social-private innovation wedge in (almost) all locations, but especially in tech clusters that are large and well-connected to other clusters.

声明:推文仅代表文章原作者观点,以及推文作者的评论观点,并不代表香樟经济学术圈公众号平台的观点。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号