阅读:0

听报道

推文人 | 谢安宁

原文信息:Chetty, Raj.2015."Behavioral Economics and Public Policy: A Pragmatic Perspective." American Economic Review,105 (5): 1-33

一、引言

行为经济学是经济学的一个新发展,它将实验经济学和心理学的见解带入现有的经济学标准模型。目前的行为经济学研究强调实证的重要性和行为模型的可应用,还强调研究主题、证据和行为概念的改进。一个被纳入模型进行观察的行为必须满足(至少)以下两个标准:(1) 必须是有系统地偏离(systematic deviation)理性范式;(2)这种偏离对于某些经济现象足够重要(important)。DellaVigna(2009)将偏离理性范式的行为分成三种类型:(1)非标准偏好(Nonstandard Preferences),主要有时间偏好、风险偏好和社会偏好等;(2)非标准信念(Nonstandard Beliefs),主要有过度自信、小数定律、投射偏见等;(3)非标准决策过程(Nonstandard Decision Making),主要有框架效应、菜单效应等。

行为经济学作为一个子领域发展非常迅速,但新古典主义模型仍然是大多数应用的基准模型。行为经济学和新古典经济学的主要争论在于新古典模型的假设是否有效,例如,人是否按照理性决策,市场是否遵循最优化配置等等。而本文作者认为,更有用的是评估经济模型的预测效果并提出政策建议,而不是研究他们的假设。因此,在本文中,他从政策问题开始,如“如何提高储蓄率”、“现有政策提高劳动力的供给了吗”、“应该搬到更好的社区吗”。这些问题已经使用新古典模型进行了广泛的研究,作者的目的是结合行为经济学更好地回答这些长期存在的政策问题。

作者指出,行为经济学可以提供新的政策工具,更好地预测现有政策的影响,产生新的福利含义和政策建议。在关于储蓄率的问题中,他指出使用默认选项和自动加入计划( defaults and automatic enrollment plans )可以提高人们的储蓄率;在劳动供给问题中,他指出通过知识模型可以更好地预测收入抵税政策对于低收入家庭劳动供给水平的影响;在社区问题中,他指出新古典模型和行为模型都可以解释为什么家庭不搬到这样的社区,但这些模型产生了不同的政策建议。

二、理论框架

本文用 representative-agent model 刻画行为经济学对于公共政策的影响。

: 个体的选择集向量,代表一组不同的消费品或不同时期的消费,也可以理解个体对于劳动力的供给、街区特征等其他选择。

u(c) : 个体的实际效用(experienced utility),是指个体的实际福利(关于选择集的函数),实际效用最大化是政府的目标。

v(c) : 个体的决策效用(decision utility),是指个体在选择c时寻求福利最大化的目标。

三、新的政策工具:提高储蓄率

现有文献认为,人们没有为退休准备足够的储蓄(Poterba ,2014)。政府为提高储蓄而施行的传统政策是价格补贴,即补贴退休账户中的储蓄,提供税收优惠的待遇(即改变理论框架中的t)。但是,这是实现政策制定者提高家庭储蓄率目标的最佳方式吗?一些文献指出,使用助推政策同样可以达到提高储蓄率的效果,如默认选项和自动加入计划 (即改变理论框架中的n)。Chetty et al. (2014a)使用1995年至2009年丹麦公民的退休及非退休账户的储蓄数据,研究了上述两种方法。

在丹麦,政府、企业、个人三方为员工退休养老分担责任的典型制度设计。国家提供一定比例的社会基本保障,员工每月从其工资中拿出一定比例的资金存入养老金账户,而企业一般也按一定的比例往这一账户存入相应资金。同时,丹麦有两种递延税款储蓄账户,分别是在退休时一次性领取的资本养老金和作为年金分批次领取的年金养老金。对公民来说,往养老金账户缴款具有税收递延的效果。不仅雇主缴费能获得税前扣除,雇员缴费也在个人所得税的税前扣除,只有当个人账户资金被取现或退休领取时,雇员才缴费税款。

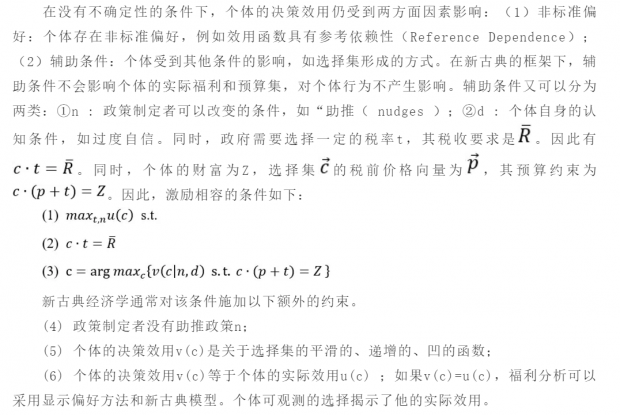

作者首先研究了传统政策对于提高储蓄率的效果。1999年,对于最高所得税等级的人群,丹麦政府对其向资本养老金账户的税收优惠从每DKr59分减至每DKr45分,即减少了退休帐户补贴。1998年,最高所得税等级的起征点为251,200 DKr ,约在收入分配的80%位置。而对于低税级的人,课税减免不变;年金养老金的税收待遇也不变。作者首先分析了1999年税收政策对于平均资本养老金缴款的影响,下图是在1996-2001不同年份当中,平均资本养老金关于收入的变动。1996年至1998年,即改革之前,收入与养老金缴款之间的关系稳定,随着收入的增加,资本养老金的缴款增加。1999年,最高税收等级人群的储蓄边际倾向急剧下降,每增加一丹麦克朗的收入所增加的资本养老金变小。最高税收等级人群对于资本养老金的投入下降了50%左右。该结论支持新古典的储蓄的生命周期模型的预测:减少对特定账户储蓄的补贴,会减少对该账户的缴款。

其次,作者分析了个人层面对于这一政策的反应。下图是1999年前后,最高税收等级人群的资本养老金本期投入相对于上期投入占比的变化分布。此处的样本是收入在“最高税收等级起征点+25000DKr”及以上的人群,而不是在“最高税收等级起征点”的人群,是因为起征点附近的人群的应税收入不稳定,否则会低估补贴政策的真实效应。可以看出0附近的占比最高,说明多数人(80.7%)在1999年并未改变对于资本养老金的投入。——新古典模型没有成功描述经济中所有个体的行为。1999年-100%处激增,说明一部分人完全停止向资本养老金缴款。Panel A的资本养老金的减少是由这19.3%的人带来的。减少的资本养老金投入的一半转移到年金养老金账户,另一半转移到应税账户(银行和证券账户)。由此,作者将储蓄者细分为两种类型:一种是积极储蓄者,通过最大化效用来做储蓄决策;另一种是消极储蓄者,在政策改变的情况下依然保持固定的养老金投入。消极储蓄者的人数很多,说明大多数人在计划退休时都漫不经心(inattention)或拖拖拉拉(procrastinate),符合忽略/延迟模型,可以换用不同的政策工具进行激励。

因此,作者接着研究了助推政策——默认选项和自动加入计划。过去的大量研究发现,默认选项对退休账户的缴款有很大影响。Madrian and Shea(2001)表明,自愿退出计划将员工的401计划的参与率从20%提高到80%。(员工自动进入他们公司的401(K)计划,但可以选择自愿退出)Thaler and Benartzi (2004年)表明,随着时间的推移,参加逐年提高退休缴款计划的个人在随后的几年中很少选择退出。作者指出,该政策研究的关键是确定挤出效应:增加的退休储蓄金投入是否减少了个人在非退休账户上的储蓄?

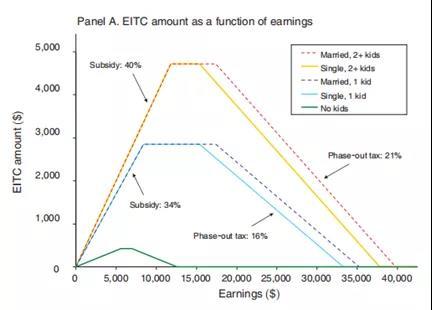

作者使用丹麦数据进行分析。在丹麦,雇主和个人向同一账户缴款,因此雇主缴款的变化类似于默认选项的变化。改变了个人关于储蓄的“默认”投入率。因此,作者将个人换公司时雇主对储蓄账户的投入变化作为一种助推政策,具体而言,分析了个人在从雇主为退休收入贡献低的公司转移到雇主为退休收入贡献高的公司后(>=3%),其储蓄率的变化。样本限制在换公司前对养老金有正向投入的个体。新古典的生命周期模型认为个人会采取行动抵消这一变化,因为货币具有“流动性”的效用g(S):退休账户流动性差,在退休前无法使用,许多人不顾税收方面的优惠因素也将钱存到退休账户以外。下图展示了个体各个账户随时间变化的储蓄率,横轴第0年是指个体换公司那一年,观测其前后四年的储蓄率变化(平衡面板)。可以看出,雇主的投入在第0年时相对于个人的劳动收入平均上升了5.64%。个人的养老金投入在第0年时相对于个人的劳动收入下降了0.56%,远远小于雇主投入上升的幅度。而应税账户的储蓄率在个人换公司后无明显变化。所抵消,也就是说,该政策实际上增加了总储蓄。

Chetty et al. (2014a)估计,增加$1雇主退休账户缴款,再减少$1工资(使雇员的报酬总额不变),个人就会增加约$0.85净储蓄率。由于新古典模型预测默认选项下的净储蓄率不会变化,因此大约85%的人是“被动储蓄者”,他们不关心他们的退休计划,只遵循默认选项。15-20%的个人积极调整行为,但他们也更有可能通过减少其他储蓄账户的投入来抵消雇主的养老金缴款。因此,默认选项显著地增加了总储蓄,且比现行的价格补贴更有效(effectiveness)。对于增加储蓄的政策目标而言,即使潜在的行为假设仍然存在争议,这个实证结果仍然具有价值。尽管如此,作者指出,解释储蓄行为的理论依然有用。其一,是因为理论模型可以预测其他情况下默认选项政策的影响,如极大地改变默认的储蓄率时,需要储蓄行为理论(如拖延模型,Carroll et al. 2009)来解释默认选项是否起作用。其二,福利分析需要储蓄行为的模型。模型可以帮助研究规范性的问题,比如是否需要增加人们的退休储蓄率?什么是最优的默认储蓄率?等。

此外,作者还指出了行为经济学涉及的其他政策工具应用。第一是简化选择,研究发现人们无法从复杂的选项中选择成本收益最高的项目,简化选项可以改善决定。Bhargava、Loewenstein and Sydnor(2014)研究了一家大型美国公司,员工可以选择不同的健康保险计划(例如,免赔额、共付医疗费率、现款支付最大额等)。他们的研究结果表明,简化给个人的一套选择可能会改善他们的决定。此外,低收入家庭中的次优选择特别常见,这表明复杂性可能会产生负面的分配后果。

第二是提供援助,研究发现政府采取措施为人们申请提供信息和援助很重要,因为个人在填写表格方面表现出惰性、缺乏信息或拖延症。Bettinger et al. (2012)发现,向低收入家庭提供信息和协助,以帮助他们完成联邦学生援助表格能够显著提高其孩子的大学入学率。Hoxby和Turner(2014年)表明,为低收入家庭的高分学生提供关于大学申请过程和大学净成本的简单信息,增加了他们申请和进入大学的可能性。信息和申请协助为提高大学出勤率提供了新的政策工具,这可能比赠款或奖学金更节约成本(每个学生的成本大概为6美元)

第三是损失厌恶,相比于得到,人们更厌恶损失。Fryer et al. (2012)的实验中,实验组的老师事先得到奖金,并被告知如果他们的学生考试成绩没有得到足够的提高,奖金将就会被收回。相比于直接得到常规的绩效奖金的老师,这部分老师的学生成绩明显更高。其研究表明,在不需要增加额外的财政支出的情况下,相比于绩效奖金,损失奖金更能激励他们提高学生成绩。

第四是社会比较,个体会将自己的行为与他人的行为相比较。Allcott (2011) 实验发现,给社区的每个家庭寄一封信,告诉他们相对于邻居的能源使用情况,可以减少社区的平均能源消耗。这些研究都通过行为模型为政策建议提供了新的工具,同时取得了成效。

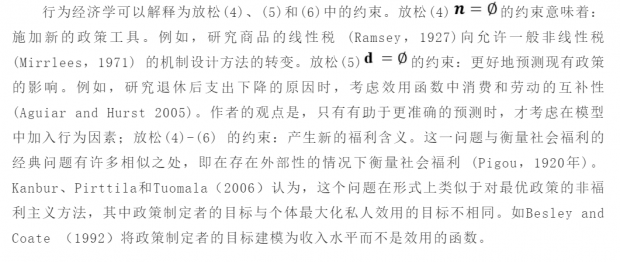

四、更好的预测:收入抵税政策对于劳动供给的影响

作者认为,行为经济学可以帮助评估现行政策的效果。Chetty, Friedman, and Saez (2013) 使用1996年至2009年美国人口收入所得税退税数据研究了劳动所得税扣抵制政策(Earned Income Tax Credit,EITC)对于劳动力供给决策的影响。EITC政策针对低收入和中等收入的劳动者进行税收补贴,特别是拥有儿童的夫妻。主要目标是通过提高低工资工人的有效工资率来增加他们的劳动力供应,允许劳动所得税的一部分被抵免,从而增加低收入家庭的税后收入,获得基本的生活保障。EITC有最大抵免额,由于个人还要考虑工资水平和其他税种,最大抵免额出现在第一个转折点上对于有一个子女的纳税人,最大抵免额出现在收入水平为 $ 8970;对于有两个或两个以上子女的纳税人,最大抵免额出现在收入水平为 $ 12590。1975年首次实施,EITC于1996年扩大到目前的形式,除了通货膨胀指数化之外,在今后15年内基本保持不变。抵免额的计算可分为三个阶段:递增阶段、水平阶段和递减阶段。每个阶段都按照工薪收入水平和抚养儿童数量进行划分,如下图所示。下图是EITC的抵免额与单身纳税人收入的函数关系。

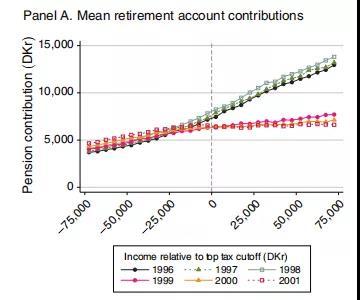

作者首先研究不同州EITC实施效果的差异对于劳动供给的影响,并以Kansas州和Texas州为例。Kansas有州层面的EITC计划, 在联邦EITC金额的基础上提供17%的补贴,而Texas没有。下图是Kansas州和Texas州EITC获得者(有孩子)在不同收入下的的分布情况。可以看出,在Kansas州, EITC获得者在最大化抵免额这一点上有“集聚(bunching)” 的过度倾向。超过5%的EITC获得者报告的收入在转折点的左右500$之内,远远高于周围收入水平的密度。这说明,为了获得更多的抵免额,人们报告了与最大抵免额接近的收入。在Texas州,这个“集聚” 没有那么明显。在最大化抵免额的人数比例仅略高于其他附近的收入水平。这种“集聚”现象是由个体经营者带来的。由于个体经营者直接向国税局(IRS)报告他们的收入,使他们更容易准确地操纵他们报告的收入,以便于与获得最大抵免额相匹配。工资收入由雇主直接以W-2形式向国税局报告,个人几乎没有余地误报工资收入。工资收入者的分布在转折点处的密度没有增加。然而,作者仍然难以解释为何两个州在集聚点处出现了这么大的差异。

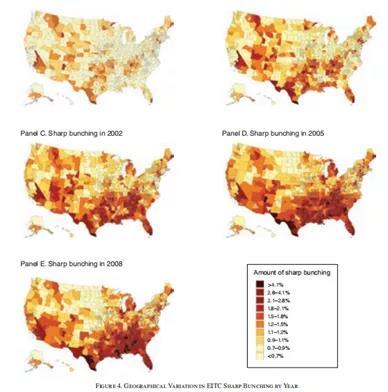

是什么因素导致了EITC在不同地区的反应异质性呢?为了弄清这一问题,作者估计了美国所有三位邮政编码区域在最大化免税额第一个转折点处的急剧聚集程度。并使用代表第t年在邮政编码c地区的急剧聚集程度,使用报告收入在转折点周围$500以内的EITC获得者的人数比例(自营收入不为0)衡量。下图显示了1996年、1999年、2002年、2005年和2008年美国ZIP-3划分区域的个体经营者急剧聚集量的热力图,它汇集了样本的所有年份进行统计,将的估计值分成十个十分位数,使十分位点在不同年份保持固定。颜色越深,代表聚集程度越高。可以发现,1996年,在EITC扩展到目前的形式后不久,极少数地区存在集聚现象。随着时间的推移,集聚现象逐渐蔓延到该国的其他地区。大部分变化都在州内,表明州EITC政策的差异不是反应差异的关键因素。

作者认为,这是因为不同区域对EITC激励结构的知识的掌握存在差异。虽然新古典模型通常假设所有的人都完全了解税法,但在实践中,许多家庭对于EITC项目产生的边际激励并不了解。同时,作者指出,不完全知识和学习模型不是完全“行为的”,它类似于用带有获取信息搜索成本的新古典主义模型,但问题的关键是,将这些特征纳入到税收和劳动力供应的分析中是有用的。一个模型被标记为“新古典主义”还是“行为主义”并不重要,重要的是这个模型是否准确地预测了行为。

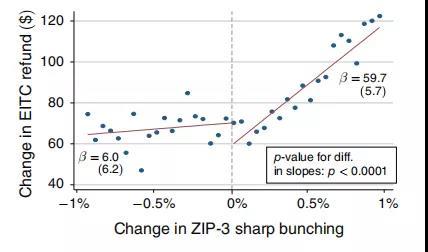

为了测试知识的差异是否解释了集聚现象的空间变化,作者考虑跨越ZIP-3区域进行移民的个体。不完全知识和学习模型表明:(1)从集聚现象低的区域移动到集聚现象更高的区域,会增加个体对于EITC项目的响应程度。(2)从集聚现象高的区域移动到集聚现象低的区域,不会影响个体的响应程度,因为个体不会忘记他们已经知道的事情。而实证结果支持了这一结论,如下图所示,Y轴是个体移动年份前后的EITC抵免额的平均变化,用来简单衡量个体报告收入在最大化抵免额转折点处的集中程度。X轴是两个地区之间的集聚现象程度的差异Δbct。

同时,审计数据显示,大部分集聚现象都是个体经营者错误地报告收入,而不是工作模式的实际变化带来的。但是,EITC的目标是改变人们实际的工作量,为经济做出贡献,而不仅仅是改变他们向国税局报告的收入。因此,研究该计划对工资收入分配(不包括个体经营者收入)的影响。工资收入占比人数的变化可以解释为实际劳动供给行为的变化。但是,国家层面实施的方案无法寻找对应的反事实。右图展示了EITC获得者(有一个孩子)的工资收入分布图,可以发现,工资收入者的分布在转折点处的密度没有增加。工薪阶层在选择劳动力供应时存在摩擦因素,很难准确地确定特定的收入水平。因此,EITC对实际工资收入的影响过于分散,无法在没有反事实的情况下分析该政策效果。

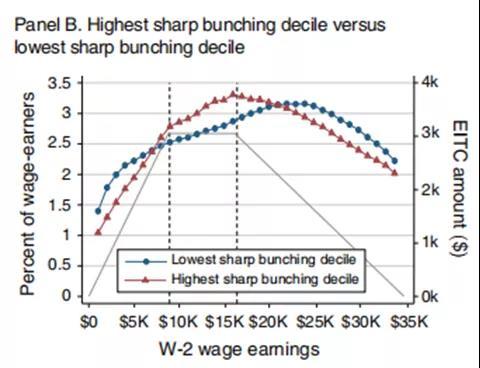

上述分析的EITC知识的空间差异有助于获得这种反事实。没有EITC相关信息的区域可以作为反事实的行为,因为他们缺乏该项目产生的边际激励(不知道EITC项目的个人不能对其边际激励作出反应)。作者使用不同区域关于个体经营者收入的集聚现象程度,作为EITC在该地区获得信息的程度。下图该出了EITC获得者工资收入在高集聚现象和低集聚现象地区的分布。可以看出,在EITC的水平阶段,高信息密度地区的人数占比高于低信息密度地区。(最高十分位和最低十分位)这说明,EITC诱使个人从事能产生大致在EITC最大抵免额内收入的工作,即使他们不能完全瞄准转折点。

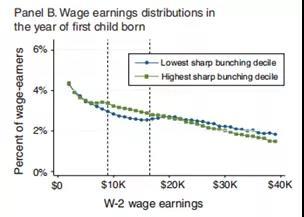

当然,这可能存在内生性问题,例如:德克萨斯州南部的工业结构与堪萨斯州不同,导致工资收入分配的差异,与EITC的激励结构无关。因此,作者研究女性分娩前后工资收入的变化。没有子女的个人基本上没有资格参加EITC项目,因此第一个子女的出生在EITC边际激励方面产生了巨大的差异。右图panel A展示了在第一个孩子出生前一年内,处于最高和最低信息等级的个人的工资收入分配情况。右图panel B展示了在第一个孩子出生的那一年,处于最高和最低信息等级的个人的工资收入分配情况。可以发现,在各地区分娩前的工资收入分配没有差异;第一个孩子出生后,相对于低信息区域,高信息区域中EITC的“高原”区域人数有明显的增加。显然,在对EITC的激励结构有更好了解的地区,人们生孩子后,更有可能继续工作并维持9,000$至16,000人的收入。此外,EITC 项目主要使得处于EITC递增阶段的人群进入水平阶段,而非使得递减阶段的人群降低他们的收入。因此,EITC在按预期增加劳动力供应方面相当有效。

该研究展现了行为经济学对于公共政策的实用价值的两个方面:第一,将行为特征纳入模型有助于我们更好地预测现有政策的影响。第二,行为模型可以用来生成新的反事实,构建新的比较组来识别treatment effect,例如EITC对工资收入的影响。例如,研究不同的健康保险计划对于员工健康状况的影响。这一研究可能存在内生性问题,例如员工可能会根据自己的身体情况选择不同的健康保险计划。最近的研究表明,个人在选择健康保险计划时表现出inertia(惰性)。个人选择的健康计划取决于他们加入当前公司时所被提供的计划。给定刚进入的员工基本健康水平不会存在较大的差异,我们可以以不同时期进入公司的员工为样本,利用不同时期提供的健康保险计划的差异,识别不同计划对于员工医疗保健支出和健康结果的影响。

但是,尽管关于EITC的知识会影响对该计划的行为反应,通过政策操纵关于边际激励的信息是困难的。Chetty和Saez(2013年)报告了H&R集团43000名EITC客户的一项实验结果,随机挑选一半的报税人,从纳税申报员处获取关于EITC的边际激励结构的信息。研究发现,这一干预措施对下一年的平均工资收入没有影响。可能是因为纳税申报员的信息对个人的影响要小得多,人们更经常从信任的朋友处获得信息。此外,目前仍需要研究知识行为模型来指导政策,选择告知计划的激励措施的方式,在增加劳动力供应和提供再分配之间可能存在权衡。Leigh(2010年)和Rothstei n(2010)提出的证据表明,鉴于EITC引起的劳动力供给曲线的向外移动,雇主会降低均衡工资率,EITC的部分利益归雇主所有。将其包括在个人工资支票中-可能会进一步降低均衡工资率,从而降低工资的再分配价值。

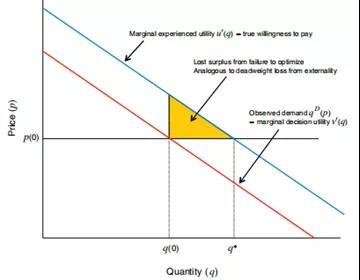

五、福利分析:社区选择

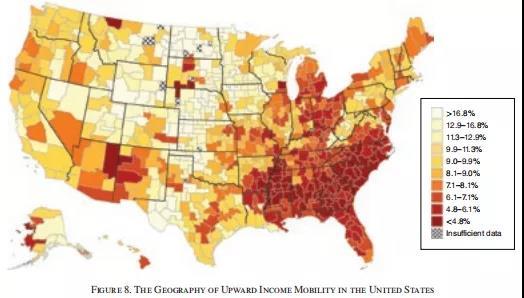

家庭做出的最重要的决定之一就是住在哪里。Chetty et al. (2014b)研究发现,美国儿童相对于父母在收入分配地位的上升前景会随着社区的不同而不同。具体而言,他们将美国划分为741个通勤区(CZ),根据通勤模式提供完整分区(其他行政区划结果类似),绘制了父母出生在美国收入分配的底层的五分之一的孩子达到美国收入分配的顶层的五分之一的概率热力图。颜色较浅的地区,代表向上移动程度的概率较高的地区。儿童实现“美国梦”的机会因地区而异。那么,为什么父母不搬到负担得起的社区,让他们的孩子做得更好?

新古典主义的社区选择模型认为,假定家庭选择居住在最大化其效用的地区,家庭目前所在的社区可能有一些优势,比如较低的通勤成本,或者距离朋友较近,这些优势抵消了搬家带来的好处。其次,父母可能会有很高的折现因子,对孩子的长期结果不重视。因此,低收入家庭选择留在贫困程度高的地区是合理的,这样做可以使他们的效用最大化。

行为经济学的理论提出了几种不同的解释。第一是短视偏见,孩子的长期收益是在搬家后10年或20年后才实现的,但搬家的成本必须预先支付。为了从更好的社区中获得收益而搬家,在任何特定时间推迟搬家的边际损失是很小的,因为儿童的会随着他们接触到更好的环境而平稳地改善,由于没有一个离散的最后期限,即使是很小的移动的固定成本也会导致父母推迟行动,尽管这样做有很大的潜在收益(Carroll et al. 2009)。第二是不完全信息,低收入父母可能缺乏关于社区对儿童未来成长影响的信息。例如,Hastings和We instein(2008)表明当低收入父母被提供所在地区的学校之间的选择时,很少选择好学校。而提供有关学校质量的简化信息后会极大地改变他们的选择,这表明他们选择了更差的学校不是因为内在的偏好,而是因为缺乏信息。第三是认知局限。个人处理信息的能力有限,无法做出复杂的决定,生活在极端贫困中的人可能会把注意力集中在眼前的需求上,比如有足够的食物来维持生活,而不是寻找信息和制定长期计划以找到一个更好的社区的公寓。因此,低收入家庭选择留在贫困程度高的地区是不合理的。新古典和行为模型对最优政策有着相当不同的含义。那么,美国联邦政府目前向220万低收入家庭提供补贴住房券,费用约为200亿$,这样的政策还需要执行吗?

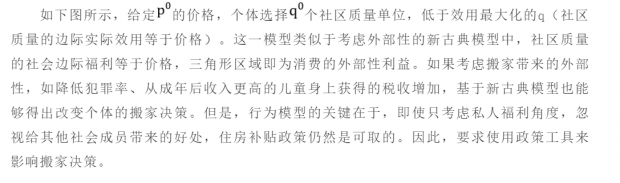

为了正式确定这两类模型对最优政策的影响,作者考虑个人的两种选择:生活在哪里?在其他消费品(y)上的花费?

q:社区质量,是连续变量。例如,q是地区的贫困率或学校的支出。

p:社区质量单位的价格。(其他消费品y的价格为1)。

Z:个体的财富

y=Z−pq。为了简单起见,假设效用在y中是线性的。

实际效用= u(q) +y = u(q) + Z − pq

决策效用= v(q) +y =v(q) + Z − pq

在新古典模型中, u(q)=v(q) 。在行为模型中,个体低估了社区质量相对于支付成本带来的好处,因此u(q)>v(q) 。其中u(q)和v(q)是光滑的凹函数。个人选择社区质量q来最大化自己的决策效用,令v ' (q) = p。因此,个体对于社区质量的可观测需求小于真实需求。

确定合适的住房券补贴,需要评估个人实际效用和决策效用之间的差异。以实证数据衡量u'(q),而不将其作为决策者的自由参数。因此,作者提出了识别行为模型中的实际效用方法。

第一种方法是直接使用自我报告的幸福数据来衡量有经验的效用。提供了事后偏好的定性信息。研究证明,获得转移到低贫困地区的实验券的成年人在转移后的主观幸福感显著提高。这一方法的优点是简单、可以使用问卷调查,应用广泛。但是,幸福的含义没有明确的基本解释。容易被情境因素系统地扭曲,受到选择性记忆和投射偏见的影响。在回忆偏差(recall bias) 方面,研究认为可以通过获得实时的幸福指数消除这一影响;或通过让每个人重建他们的日常活动和回忆他们在每个事件中的感受;或将选择数据与主观偏好相结合,形成关于偏好的预测,从而消除系统偏差。

第二种方法是寻找真实的环境。令Z为个人能够最大化实际效用的环境,使决策效用v(q |z) = u(q),在该环境下的显示偏好为真实偏好。Chetty、Looney and Kroft(2009年)在杂货店的销售税方面实施了这种方法。个人作出消费决定时,可能不会考虑销售税(不包括在美国的张贴价格中)。为了研究消费者对于商品的真实支付意愿,他们在一家大型杂货店张贴了包括销售税在内的商品的价格-,并估计这种干预对需求的影响,他们以此来计算商品税的净成本。例如,在社区的例子中,如果行为偏差的主要来源是个人不知道生活在更好的社区对孩子有什么好处,那么可以给定儿童在不同的社区的成长影响的完全信息,来估计需求曲线。这一方法的优点是不需要指定具体的行为模型。然而,我们并不总能找到Z环境,因此即使在信息处理之后也没有完全“无偏”。上述实验通过改变价格和税收的显示方式,可能会导致消费者对税收反应过度,从而导致对实际效用的错误估计。更一般地说,如果有许多行为因素在起作用,注意力不集中、偏见、认知局限等等,找出消除所有偏见的环境非常困难。

第三种方法是指定和估计行为模型的结构参数。确定需求函数是如何随着行为偏差的程度而变化的,然后在没有行为偏差的情况下推断出实际效用。然而它依赖于强有力的建模假设。且数据需求增长很大。

对行为模型进行福利分析的重要意义在于:第一,如果个体的实际效用不同于的决策效用,从新古典模型中获得的福利含义通常是不正确的。第二,政策需要通过经验数据计算实际效用来评估效果。许多政策根据假定的行为偏差而实施(如失业储蓄账户),如果不通过在行为模型中分析这些政策的福利后果,那么很难保证这些政策不是基于家长式的假设来实施的。第三,给定现有数据时可以确定最优的政策。面对真实模型的不确定性时,经济学家自然倾向于使用新古典模型作为默认模型。但是在社区的例子中,我们可以看到行为模型的“助推”政策,通常是基于自由意志主义家长式的原则,因为它们在不限制任何个人选择的情况下影响选择。如咨询和协助寻找新公寓。如果家庭没有行为偏差,并已经按照实际效用最大化的选择进行决策,那么助推对他们而言没有影响;但是对于有行为偏差的家庭,这一政策将提高他们的实际福利。相比之下,新古典模型的补贴政策可能会对已经做出最优化选择的个体行为产生扭曲。

本文由中国经济转型讨论班(CETW)供稿。

原文主要内容:

作者从如何提高储蓄率、如何提供劳动者供给、是否应该搬到更好的社区三个问题出发,论述了应该从务实的视角,将行为因素纳入经济模型。在一些情境下,行为经济学有助于识别新的政策工具,对现有政策的效果提供更好的预测,或产生新的福利含义。给我们的启示在于,模型是否应该包含行为的因素,应该像其他标准的建模方式一样考虑;而在分析数据时,可以考虑利用行为因素来构造反事实的对照组。

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号