阅读:0

听报道

引子

长久以来,我们周边都流传着某些生肖不吉利或者某些生肖相生相克的说法。一般而言,作为科研人员,我们很少把这些“迷信”因素纳入研究的考虑范围。但当最近国家统计局报出 2015年出生人口下降时,“替罪羊”的说法又甚嚣尘上。

所谓羊年出生人口少于其他年份的说法历来都有。至于为什么中国人认为“羊”不太吉利,解释有很多。本文无意去探究这些因素,只是希望借此机会与大家探讨下一个更广义的问题:生肖真的有经济学意义吗?

假如生育是自然的,既没有外界干预也没有人为选择,那么每十二年一轮的生肖应该对人群的结构没有实质的影响。如果某一个生肖年份的出生人口少于相邻的几年,那很可能就是一个偶然现象。

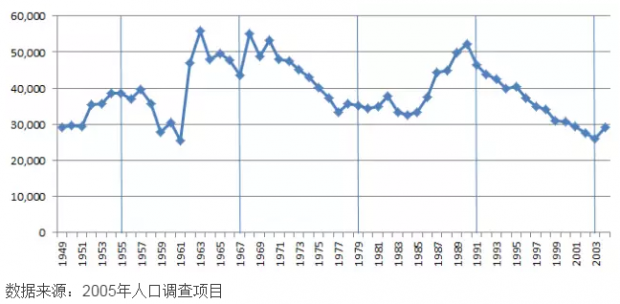

为了能让大家直观感受下生育在不同年份的变化,我以2005年人口小普查的微观数据作为基准,在没有加权的情况下,看一个粗略的趋势,如下图所示。需要说明左轴上的数值是数据库里的被调查人数,不是出生于该年的实际全国人口。图中垂线表示1955、1967、1979、1991、2003等羊年的情况。我们可以看到,除了1967和2003有明显的“洼地”现象,其他年份并没有如此。也就是说,至少没有很过硬的证据说明羊年的人口明显少于其他年份。

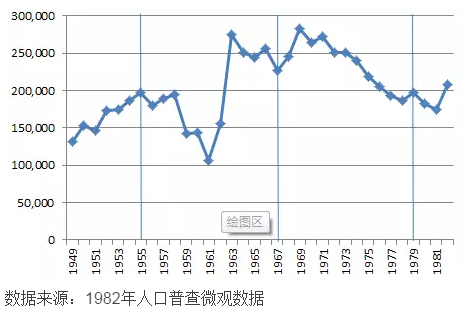

当然,一张图所展示的现象未必就是真相。考虑到2005年小普查距离1955年等年份较远,可能一些体弱多病者或意外死亡的人口已经不在调查范围,我们使用1982年人口普查的微观数据对这些年份再次进行分析。下图所示为1949-1982的情况。同样地,左轴上的数值是数据库里的被调查人数,不是出生于该年的实际全国人口。

我们可以看到,1967年确实是一块“洼地”,但1955和1979却是人口出生的小高峰。这起码说明羊年并不是总是那么“糟糕”。

看完了数据,我们再来考虑下中国大陆的实际情况。在1949年之后出现的羊年一共有六个:1955、1967、1979、1991、2003、2015。其中,1955年的人群受到大饥荒影响,1967年的人群受到文革动荡影响,1979年及之后出生的人群受到计划生育政策影响。凡此种种,即使我们发现了人口下降,也很难归因于“替罪羊”。说句题外话,在讨论“年份”效应时,我们很难排除所有“其他的可能性”,从而找出一个非常单一的影响因素。这一难题,在讨论“替罪羊”时,显得格外明显。

如果读者有兴趣,可以对照人口图示去看看其他生肖是否存在“吉利”和“不祥”的问题。按照我的经验,至今尚未找到这方面强有力的证据,也没有在经济学界形成某种共识。从这个角度说,争论和探索都将继续,这也是好事。

文献讨论

2014年第十届中国经济学年会上,杜凤莲教授曾经报告过《羊年能带来坏运气吗?教育资源对教育和收入的影响——来自中国的证据》。由于没有亲临现场,我现在只能通过网络上对当时的文字记录来推测论文的内容。首先,经过搜索发现本文(如果没有改过标题)尚未刊发于任何学术刊物。其次,根据会议记录“中国民间认为羊年出生的女儿运气不好,结果羊年出生率会下降。而中国教育制度中没有关于班级大小的约束性规定,短期内中小学往往通过调整班级人数的多少来适应不同年份出生率的变化。这样,平均而言,出生在羊年的孩子就会获得更多的教育资源。该文利用出生年份作为工具变量来估计教育回报率。”

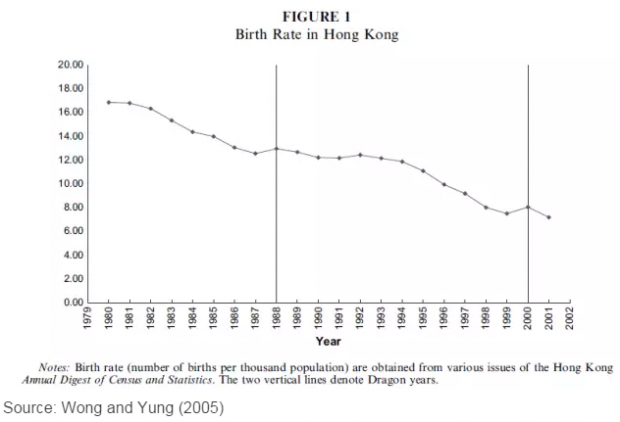

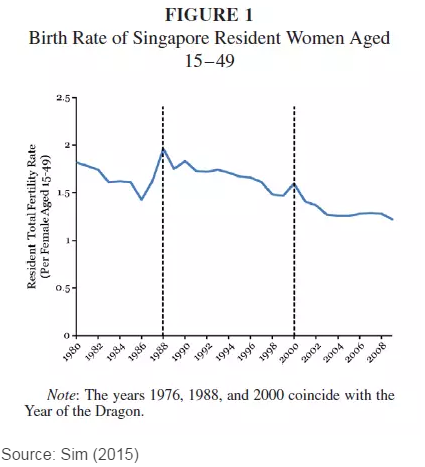

这应该是杜教授论文的基本思想和内容。而这方面的探索工作在英文文献中也有案可查。早在2005年,Wong andYung (2005)就在EconomicInquiry杂志上撰文讨论香港的“龙年效应”,他们的基本逻辑是希望用明瑟工资方程证实(或者证伪)龙年出生的人会交好运(收入高)。更加接近杜凤莲(2014)的是Sim (2015)关于新加坡“龙年效应”的论文。Sim (2015) 认为新加坡华人相信龙年出生的人会交好运,于是在高等教育资源短期内无法调整的情况下,激增的“龙宝宝”们长大后不得不面临更严峻的挑战和更少的教育资源。而这一外生变化可以用来做工具变量估计高等教育的回报率。据此,我们发现Sim (2015)与杜凤莲(2014)背后的计量分析思路是完全一致的。但由于面对的对象不同,这一看似“放之四海而皆准”的思路却面临不同的命运。

当我的老师Sim开始着手写“龙年效应”论文时,我也曾想过要利用中国的生肖做做文章。但很快我就“自我否定”了。其一,在Wong and Yung (2005)已经见刊和Sim (2015)可能见刊的情况下,再用同样的思路做中国问题的意义被大大削弱了。其二,也是最关键的一点,我发现香港和新加坡的人口历史与中国大陆有着很大的区别。中国大陆的几个羊年伴随着几次重大历史事件,如果用羊年做教育的工具变量,那么势必会陷入无休无止的论战。这一部分我稍后展开。其三,当时我对经济学研究的理解和对计量技术的掌握也许还无法很好地挖掘生肖更深层次的意义。与其把一个好题目做砸,不如暂时不做。

下面我们来讨论下使用生肖做工具变量需要注意的几个方面。

生肖作为工具变量的问题

首先,正如“引子”部分所展示的,并不是每个羊年都是生育低谷。或者说,大部分羊年不是低谷。如果因为数据年份的原因,我们截取不同年龄段的样本做分析,得出的结果就会大相径庭。特别是当我们拥有了更新的数据之后,通盘考虑建国后的人群,我们应该很难得出显著的第一阶段结果。

而在Wong andYung (2005)和Sim (2015)中,我们可以看到比较明显的生育率周期性变化存在。而且香港和新加坡没有类似中国大陆的计生政策,在数据时段内也没有发生重大的历史变故。下面两图分别为香港每千人出生人口数和新加坡总和生育率情况。

其次,即使我们选取部分生育低谷期的羊年作为工具变量,我们依然要面对一个大难题:如何证明这一切是外生的。以1967年的生育低谷为例,这一年正好是文革爆发后的第二年,如何证明是因为人们“避开”羊年生育而不是其他的原因造成1967年出生的人口在后来历次人口普查中都少于相邻年份?

再次,接着上面的讨论,比较合理的做法应该是利用断点回归,将农历前一年的最后几天和农历新年最初几天出生的人群做比较。理论上,这两类人群除了生肖不同,其他情况应该类似。如果可以剔除潜在的生育选择可能(如剖腹产提前生育或使用药物延迟生产),那么利用断点回归方法识别出来的效应才更接近真正的“生肖效应”。

但是,在现实中,我们面对的数据却令人无奈。可以提供具体生日时间的(如CHNS),可用样本量有限,在做断点回归时样本损失会比较大。而1982、1990等人口普查微观数据又只提供出生年月,无法精确到日。即使我们可以接受这一点,大根本数据也只有2005年的“小普查”存在收入信息,使得断点回归只能利用该年普查数据来做。

最后,因为生肖是可以选择的,不同背景的父母选择孩子生于哪个生肖年份也就不是外生的。Johnson and Nye (2011) 以美国的移民数据为基础,向我们揭示了这一现象。那些生于龙年(1976年)的亚洲移民确实具备更高的教育水平,但他们的母亲也拥有更多的教育年限和更高的收入。当我们把生育选择考虑在内,考虑标准明瑟收入方程里教育回报率的内生性问题,就会发现生肖并非一个符合外生性要求的工具变量。

综上,我们对照工具变量的相关性和外生性要求检验了“羊年”作为教育年限工作变量的合理性。最终的结论是:第一,考虑多个羊年周期的情况下,“羊年”与教育的相关性不强(如图);第二,“羊年”在中国大陆包含太多政策和政治信息,无法干净识别生肖效应;第三,由于存在生育选择,“羊年”也不符合严格外生性的条件。

生肖的经济学意义

尽管从技术上,使用生肖做工具变量也许会存在诸多问题,但这不妨碍我们更多关注它的经济学意义。

首先,生于某个生肖年份到底是外生的结果还是人们主动选择的结果?这个问题与我们过去讨论的性别选择有一定的类似性。由于农历生肖的分隔线很清楚就在大年初一的零点,这至少给我们留下了断点回归的可能性来识别。特别是,当我们可以精确获得出生日期的前提下。甚至于,作为统计误差的部分,比如剖腹产提前生育或者推迟生育一两天的行为,也都具有很强的研究价值。

其次,由于教育资源在短期内的不可调整性,使得“大年”和“小年”的实际效应与预期效应正好相反。Sim (2015)发现龙年出生的新加坡孩子就读大学就变得困难,而这与父母扎堆生育“龙宝宝”的初衷正好相佐。接下来的问题就是,出生于龙年到底好不好?Wong and Yung (2005)基于香港数据的结果是,“龙宝宝”与其他人在收入上没有统计意义上显著的差别。而Johnson and Nye (2011)的结果更加有趣,也更值得我们深思。他们发现亚洲移民中的“龙宝宝”确实在教育上更加有优势,而这一现象在美国当地出生的“龙宝宝”中不存在。这里,我要提示大家存在两次选择。第一次选择是父母选择在龙年生育孩子,这些孩子在本国接受教育的时候遇到了更强的竞争。这一点有Sim (2015)的佐证。平均意义上,部分龙宝宝在本国无法接受高等教育,因为大学的容量难以在短期内改变。但是,从个体层面上,在更强竞争条件下获得高中和大学教育的龙宝宝就要比其他年份的孩子“更强”。换言之,同样的教育年限所代表的教育质量是不同的。所以,当这些孩子进入第二次选择(即移民选择)时,这种优势就被表现出来。Johnson and Nye (2011)发现这些龙宝宝的母亲收入更高,教育程度也更高。这可能暗示在龙宝宝本国受教育时,母亲的背景起到了很大作用:第一,遗传基因更好;第二,社会关系更广,使得孩子可能在历次升学竞争中胜出;第三,拥有更大移民的可能性,使得孩子从小为着移民美国而努力奋斗。

最后,我们来看看Do andPhung (2006)关于越南的研究。越南人的情况更有趣,不同生肖对男孩女孩而言代表着不同的意义,这也就使得生育选择变得更加复杂。简单的总结是,出生于“吉利”年份的孩子,无论教育还是健康水平都优于其他年份出生的孩子。Do and Phung (2006)认为造成这一结果的原因是越南父母更加在乎“吉利”年份出生的孩子(这些孩子在哪一年出生是可以被计划的)。当家庭教育投资更多倾斜到这些孩子身上之后,我们看到结果就是“天遂人愿”。

同时,还有一个问题不能被忽视就是“堕胎”。因为同一个生肖对男女的影响可能是相反的,比如某个生肖生男吉利而生女不吉利,那么这个女孩可能就无法来到这个世界。从这个角度说,生肖的迷信也会对男女性别比例产生影响。即使,这样的“不祥”之女侥幸来到人世,等待她的命运也是可想而知的——家庭资源向其他兄弟姐妹倾斜,她先天的“不祥”会逐步变成现实的“不幸”,而这样的“不幸”会坐实她的“不祥”。从这个意义上说,我们更有责任向社会解释清楚生肖的含义,杜绝悲剧的发生。

生肖的“吉凶之说”往往沿着“臆想——期望——选择——证实(伪相关)——坚信”的轨迹流传。就像一条虚拟的负面信息在市场迅速扩散会造成极大恐慌一样,一个关于生肖的传说也会“无中生有”地改变一批人的命运。如果这就是命运,那真是“造化弄人”。作为研究人员,我们有义务将生肖影响人命运的途径和机制解释清楚。

参考文献

杜凤莲,2014,羊年能带来坏运气吗?教育资源对教育和收入的影响——来自中国的证据,工作论文。

Do, Q-T and T. D. Phung, 2006, Superstition,Family Planning, and Human Development, Policy Research Working Papers 4001,World Bank.

Johnson, N.D. and J. V.C. Nye, 2011, DoesFortune Favor Dragons? Journal of Economic Behavior & Organization, 78: 85-97.

Wong K-F and L Yung. 2005, Do Dragons HaveBetter Fate? Economic Inquiry,43: 689-697.

Sim C.S.N, 2015, Astronomics in Action: TheGraduate Earnings Premium and the Dragon Effect in Singapore, EconomicInquiry, 53:922-939.

内容转载自公众号:南半球的雪 作者:何晓波

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号