原文信息:

Bai, Jie, Panle Jia Barwick, Shengmao Cao and Shanjun Li. 2025. "Quid Pro Quo, Knowledge Spillovers, and Industrial Quality Upgrading: Evidence from the Chinese Auto Industry." American Economic Review, 115 (11): 3825–52.

01

引言

过去数十年间,发展中国家实现了外贸与投资领域的显著自由化。然而,出于战略考虑,许多新兴经济体仍在特定行业对外国直接投资(FDI)实施严格限制,其中以“市场换技术”政策尤为典型——该政策要求跨国企业通过技术转让换取市场准入,通常以合资形式实施,并设定了严格的外资持股上限。本文以中国汽车产业为研究对象,利用2001-2014年覆盖全行业车型的JD Power质量数据,结合股权网络、员工流动、供应链等多维数据,系统分析了合资要求下的知识溢出效应。研究突破以往依赖全要素生产率(TFP)的局限,通过故障率、驾驶体验等具体质量指标揭示技术扩散机制,为理解“市场换技术”政策效果提供了微观证据。

本文边际贡献主要有三点:一是与现有关于外商直接投资溢出效应的实证研究形成对话。拓展了贸易与发展领域关于技术创新与质量升级促进经济增长的研究。三是丰富了政府主导型技术转移及产业政策对企业行为、创新与增长影响的相关文献。

02

背景和数据

1.合资企业市场换技术的历史背景

改革开放以来,中国在汽车产业中通过“市场换技术”政策推动技术引进。面对技术落后与产能不足,政府采用合资模式吸引外资——外方以技术和生产线入股,中方以设施和劳动力出资,从而在降低外资套牢风险的同时促进技术转移。1983年北京吉普与1984年上汽大众的成立标志着合资时代的开启,但早期因散件组装和零部件进口依赖,技术溢出有限。1994年《汽车工业产业政策》确立了制度化的“市场换技术”框架:禁止散件组装模式、要求设立研发中心、提高本地零部件比例,并将外资持股上限定为50%,以平衡中方控股与外资激励。2022年,中国全面放开外资持股限制,标注“市场换技术”政策的重大转变。

2.中国汽车工业的增长

在2000年以前,中国汽车市场几乎由合资企业主导,自主品牌发展滞后。为推动本土汽车产业升级,政府自2004年起通过税收优惠鼓励研发,2009年《汽车产业调整和振兴规划》进一步支持兼并重组与自主品牌建设,促使上汽、一汽、东风等合资车企相继推出自主品牌。随着政策推动与市场扩张,中国汽车产业自2001年起快速增长,2017年新车销量达2470万辆,占全球三分之一,中国也于2009年超越美国成为全球最大汽车市场。到2014年,主要跨国车企几乎均在华设立合资公司,合资品牌仍占主导地位,但本土企业市场份额持续提升。

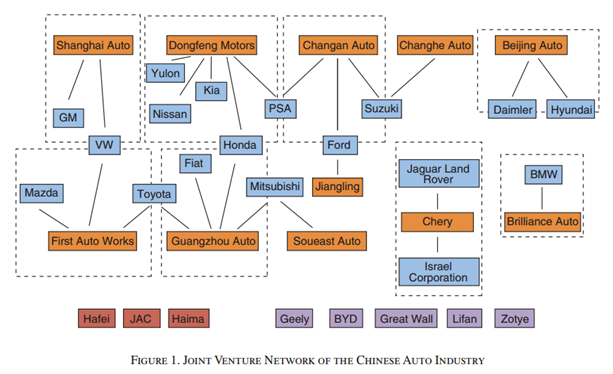

图1展示了2014年中国汽车行业股权关系网络。国际车企在中国往往与不同本土车企设立两家合资企业:例如大众汽车除与上汽集团成立上汽大众外,也与一汽集团合资成立一汽大众。单一本土企业也可能拥有多个外资合作伙伴。各合资企业产品线严格区分以避免知识产权冲突。在样本期内,所有合资企业均为国有企业,而非合资企业则包括国有与民营两种类型。

3.数据说明

车辆质量数据:质量指标来自J.D. Power于2001–2014年在中国开展的新车质量研究(IQS)和汽车性能与设计研究(APEAL),覆盖市场销量90%以上的车型。IQS衡量前90天内每百辆新车出现的问题数,包括外观、驾驶体验、发动机等9大质量类别。APEAL从内饰、存储空间、发动机等10个维度评估用户对性能与设计的满意度。

员工流动与供应商网络数据:为验证员工流动与供应商重叠是否构成知识溢出的传导机制。本文收集了领英中国平台上所有52,898名汽车行业从业者的职业履历数据。供应商网络数据来自MarkLines的“供应商–客户”数据库,覆盖1,378家零部件供应商、31大类下的271种车辆部件与459款车型。

工厂地理位置数据:基于车企官网信息整理的工厂区位数据,利用股权网络与地理网络的部分重合特征,评估二者在知识流动中的传导作用。

专利转让与许可数据:来自中国国家知识产权局,覆盖2001–2018年企业间的专利交易与许可记录,用于衡量合资企业与本土企业间的直接技术付费(而非知识溢出)的规模。

消费者与家庭调查数据:包括两项消费者调查和一项全国代表性家庭调查。前者衡量消费者对合资股权关系的认知,后者追踪家庭购车与替代选择,判断合资企业与关联本土企业是否共享客户。

4. 关于质量升级的描述性统计

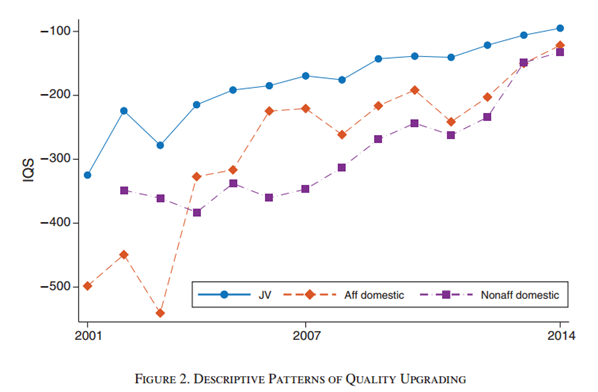

图2展示了样本期内合资企业、具有合资背景的国有车企及纯本土车企IQS分数显著提升趋势。样本初期,合资企业质量显著领先,至2014年,本土车型质量已基本追平合资。附录B.1参照Foster等(2008)方法将质量提升分解,发现合资与本土企业的质量进步主要来自在产车型的持续改进。

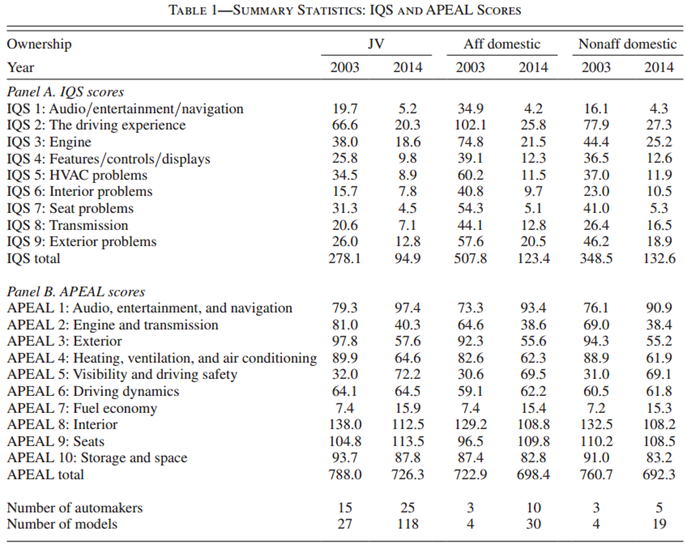

表1按年份和所有制类型分别统计了各质量维度的标准化IQS与APEAL分数。数据显示,同一所有制类型企业内部在不同质量维度存在显著异质性。

03

实证设计

1.模型设定

本研究旨在识别“市场换技术”政策下由股权关联引致的知识溢出效应,并将其与行业整体溢出效应区分开来。由于本土企业多在合资成立后才推出自主品牌,且合资伙伴的选择存在非随机性,难以使用传统DID识别政策效果。为此,本文提出基于企业–产品层面的识别策略,利用多维质量指标检验股权关联是否带来额外溢出效应。具体而言,若合资伙伴的技术优势(如德系品牌在发动机性能、操控性与安全性上的强项)能在其关联本土企业的车型中得到体现,即可视为股权关联促进了知识转移的证据。

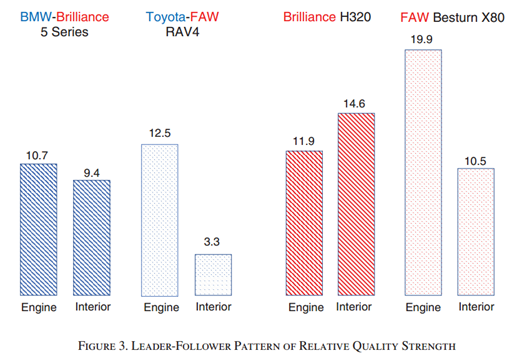

图3以四款车型为例说明知识溢出机制:华晨宝马与一汽丰田分别在发动机性能和内饰质量上具相对优势,其关联本土车企华晨汽车与一汽集团的自主车型也呈现出相同的质量特征,表明本土企业在对应技术维度上吸收了合资伙伴的优势。

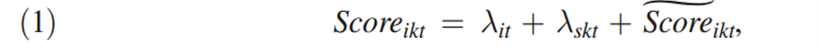

为系统检验此类模式,本文使用两步分析法:首先通过构建包含多维固定效应的计量模型,测算各车型的相对质量优势。具体而言,通过吸收车型-年份固定效应(控制整体质量)与细分市场-质量维度-年份固定效应(控制不同市场间的质量改进趋势,如允许SUV比轿车具有更强发动机功率),构建第t年度第s细分市场第k质量维度中车型i的残差化(即相对)质量得分:

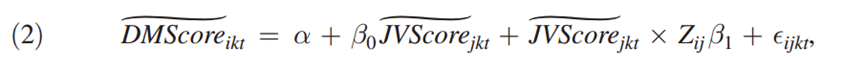

其次,选取同年份的所有车型构建"追随者-领导者"配对组合:其中领导者为合资车型(如华晨宝马X3),追随者为关联本土车企(如华晨H230)或非关联本土车企(如比亚迪F3)生产的车型。建立追随者i与领导者j的相对质量回归模型:

其中 和

和 是通过方程(1)获得的车型配对{i,j}在第t年质量维度k上的相对质量得分。Zij是虚拟变量,包括是否是关联企业、是否属于同一车辆细分市场、是否在同一省份生产等。β1是本文关注的系数,表示股权关联引起的知识溢出效应。标准误在i方和j方的车企与质量层面进行双向聚类。

是通过方程(1)获得的车型配对{i,j}在第t年质量维度k上的相对质量得分。Zij是虚拟变量,包括是否是关联企业、是否属于同一车辆细分市场、是否在同一省份生产等。β1是本文关注的系数,表示股权关联引起的知识溢出效应。标准误在i方和j方的车企与质量层面进行双向聚类。

04

知识溢出效应

1.基准结果

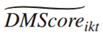

表3报告了公式(2)的估计结果。结果显示,JVScore与SameGroup的交互项显著为正,表明合资企业与其关联本土伙伴之间存在显著的知识溢出效应。进一步在模型中加入SameSegment交互项后发现,该效应主要集中在同一细分市场(如轿车或SUV)内。第2列结果表明,合资车型质量提升的约9.8%可传导至同细分市场的关联本土车型。相比之下,同一合资企业内部同细分市场车型的质量优势关联度为0.248,因此,合资—本土关联车型间的质量共享强度约相当于合资企业内部的40%。

2.稳健性检验

作者进行了一系列稳健性检验。一是采用标准一步回归法,更换配对固定效应。二是使用平衡面板数据及样本期内持续存在较长时间的车型子样本。三是单独或联合使用IQS与APEAL分数。四是采用工具变量法进行分析:从原始消费者调查中随机抽取一半样本分别构建质量指标,以其中一组作为另一半组的工具变量。五是尝试不同聚类层级、采用 Bootstrap 法计算标准误,并通过随机生成虚拟股权关联进行安慰剂检验。所有检验均表明主要估计值保持统计显著。

3.替代性解释

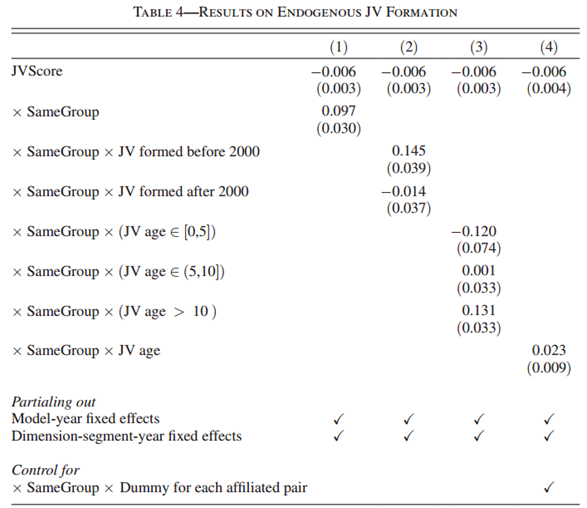

合资关系的有选择性:本土车企与外资车企的合作伙伴关系可能并非随机,如果外资企业选择与自身质量优势相似的本土伙伴,可能导致估计值向上偏误。然而,大多数合资企业成立于20世纪80–90年代,当时本土车企缺乏轿车生产经验,且决策多由政府主导,排除了基于质量考量的匹配可能。表4第2列发现知识溢出效应主要存在于2000年前成立的合资企业中,当时不存在选择性匹配。第3列显示,在合资关系超过10年的车型配对中质量相似性最为显著,第4列控制了各关联配对的初始相对质量优势相关性,表明关联车型质量会随时间推移变得更为相似,符合知识溢出逐步积累的特征。总体而言,这些结果支持知识溢出而非内生性合资形成的解释。

地理邻近导致的溢出效应:由于部分合资企业与其关联本土企业的地理位置相近,知识溢出可能部分源于地理邻近,而非股权关联本身。为检验这一点,作者设定“是否位于同一省份”虚拟变量,并将所有权虚拟变量与地理位置虚拟变量交互。结果显示,位于同一省份的关联企业之间的知识溢出最强,但不同省份间的关联企业之间仍存在显著的知识溢出效应。这表明,关联企业间的知识溢出效应并不能完全用地理邻近解释。

重叠的消费者和品牌联想:为排除需求侧对知识溢出的干扰,作者进行了两项调查。首先,基于车辆拥有调查数据分析发现,合资企业与其关联本土车企并不比随机配对更可能吸引相同消费者,这表明相对质量优势的相似性并非源自重叠的消费群体。其次,利用消费者调查评估品牌形象联想效应,结果显示不同合资企业间品牌认知度差异显著,并且品牌认知度高的企业并未表现出更强的质量相似性。

直接技术交易:作者利用国家知识产权局的专利转让与许可数据,检验知识溢出效应是否源于专利转让或许可。2001年至2019年间,有10626起涉及汽车行业企业专利交易,但仅有27起来自合资企业,合资企业在中国的专利申请数量远低于本土企业或跨国公司,排除了这一可能性。

05

知识溢出的潜在机制

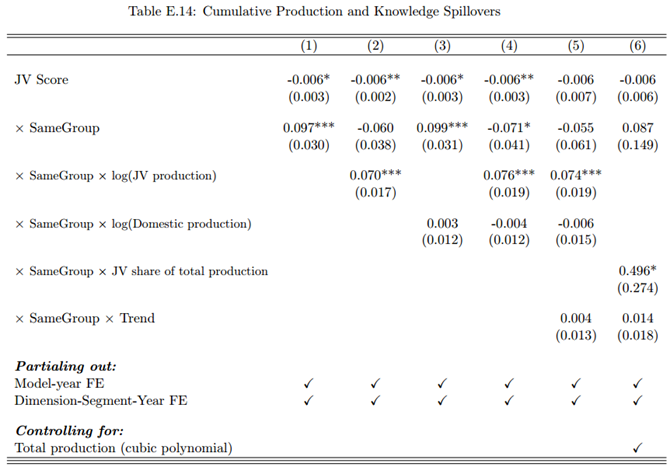

首先,作者利用1992年以来的车辆销售数据,计算各企业在每个年份的累计产量,并分析合资企业与本土企业的累计生产经验对知识溢出强度的影响。结果显示,合资企业累计产量越高,知识溢出效应越强,而本土企业自身的累计产量对溢出效应影响不显著。这表明知识溢出主要通过本土伙伴对合资企业生产过程的观察与吸收实现,一旦这种学习发生,本土企业对自身“干中学”的依赖便会降低。

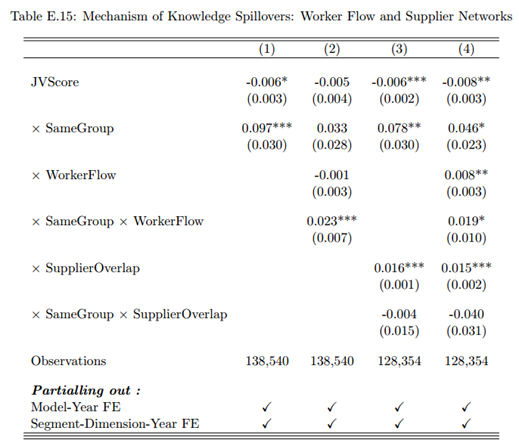

其次,作者考察员工流动与供应商网络在知识溢出中的作用。员工流动数据来自LinkedIn(中国)用户档案,统计汽车行业内不同企业间的跳槽次数;供应商网络数据来自MarkLines,使用Szymkiewicz-Simpson重叠率(即两家企业共有供应商数量除以二者供应商数较小者)衡量供应商重叠程度。结果显示,员工流动越频繁,知识溢出效应越强,且对关联企业的影响更为显著;供应商重叠度也与知识溢出正相关,但附加的股权关联效应较小且不显著。总体估计表明,员工流动可解释约34%的合资—本土企业间知识溢出,而供应商重叠约占14%。

06

结论

本文研究了中国汽车产业“市场换技术”政策对知识溢出的影响。实证结果显示,合资企业向其关联本土车企的知识溢出超越了行业整体外资带来的普遍效应。通过利用覆盖产品层面的多维质量指标,本文相较传统依赖企业层面全要素生产率(TFP)的研究方法更能揭示微观技术扩散机制。随着各行业和市场中丰富产品质量数据的日益可得,其适用性有望进一步扩大。

Abstract

This paper studies the impact of quid pro quo (technology for market access) in facilitating knowledge spillovers and quality upgrading in the Chinese automobile industry. The identification strategy exploits within-product quality variation across a rich set of quality dimensions. We find affiliated domestic automakers adopt more similar quality strengths of their joint venture partners, consistent with knowledge spillovers. Additional analysis suggests worker flows and supplier networks mediate knowledge spillovers. Knowledge spillovers due to ownership affiliation under quid pro quo contributed 8.3 percent of the quality improvement experienced by affiliated domestic models from 2001 to 2014, relative to nonaffiliated domestic models.

声明:推文仅代表文章原作者观点,以及推文作者的评论观点,并不代表香樟经济学术圈公众号平台的观点

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号