图片来源:网络

文献来源:

Lichtinger, G., & Hosseini Maasoum, S. M. (2025). Generative AI as Seniority-Biased Technological Change: Evidence from US Résumé and Job Posting Data. Available at SSRN.

写在前面

2023年Chat GPT横空出世,2025年Deepseek惊艳亮相。人工智能的发展方向可以预见,但是迭代速度却远超想象。技术进步往往会替代一部分劳动力,作为人类的我们,也通常能通过技能调整适应市场变化。但当技术变革的步伐太快,普通劳动力难以在短期内做出调整时,真正意义上的社会经济冲击便随之而来。

哈佛大学两位经济学博士生Seyed M. Hosseini和Guy Lichtinger的最新研究指出,AI的替代效应已经蔓延到了应届毕业生群体。那么,值得进一步思考的是:应届生真的会面临更加严峻的“毕业即失业”危机吗?

01

研究背景

一般而言,大多数人标准的职业成长路径可能为:毕业后进入一家还算不错的企业,从基础性工作起步——整理文档、调试代码、处理琐碎任务。虽然每天很辛苦,但这个情况会在下一批应届生到来时,出现好转。积累了几年经验后,你开始接触核心业务,这时终于可以想象一下自己的人生巅峰会是什么样。然而,想象还没开始,人工智能直接接手了那些入门级的“脏活累活”,导致企业减少甚至停止招聘初级岗位。企业不再招聘初级工作者,直接阻断了职业成长路线的第一步。那么,现实真的如此残酷吗?

Seyed M. Hosseini和Guy Lichtinger基于美国劳动力市场展开了深入分析。他们使用一个庞大数据库,覆盖2015-2025年间近28.5万家公司、约6200万职员以及超过2.45亿条招聘信息。研究者借助大语言模型,识别了公司对对具备AI技能人才的需求变化,并进一步分析这种需求如何影响公司内部的劳动力流动与新员工招聘。

结果发现,AI的普及确实降低了对初级技能劳动者的需求。但有意思的是,其主要机制并非大规模裁员,而是企业“默默”减少甚至停止了相关岗位的招聘。这种“无声的替代”,对于缺乏工作经验和技能积累的应届生来说,可能带来更深远的冲击。

02

相关文献回顾

本文主要回顾了三支文献:关于技能偏向性技术变化的研究;关于生成式AI影响劳动力市场的研究;基于企业层面岗位发布和简历数据的研究。这里简要说明。

首先,关于技能偏向的讨论,一支文献认为人工智能的发展减低了市场对中、低技能劳动者的需求,从而拉大不同技能劳动者之间的收入差距;另一支文献则证明,人工智能简单易上手的特点能够提升经验不足工人的生产率,且新人在此过程中收益最大,这说明人工智能的发展能够缩小经验不足和经验丰富的工人之间的生产力差距。

其次,关于生成式AI对劳动力市场的具体影响,多数研究指出,人工智能暴露度的增加降低了企业对劳动力的需求,其中入门级岗位,即低技能劳动力的需求明显下降。但现有研究一般借用多个指标测度人工智能暴露指数,本文的贡献在于,基于大语言模型分析海量岗位招聘信息,锁定生成式AI关键词,从而确定企业对人工智能技能的需求情况,以此作为关键变量识别人工智能对第技能劳动力就业的作用。

最后一支文献,与本文使用的测度方法相关,是关于使用招聘信息和简历数据的研究。作者主要列举了两个数据库,一个是Burning Glass数据,另一个是本文所使用的LinkedIn数据,现有基于上述两个数据库、研究人工智能与就业的文章,通常通过各种方法构建AI暴露指数以衡量企业使用人工智能的程度。这些研究强调,2023年之前,采用人工智能会引起公司内部员工的重新分配,而不是引起总体失业。

03

数据与指标

本文所使用的数据库之庞大。除了庞大的数据库,在构建变量的过程中,本文还使用较新的方法。笔者认为,本篇文章的亮点之一就是指标的测度,这里做简要概括(感兴趣的读者可以看原文):

3.1 数据来源:

本文使用的数据库,来自一家叫Revelio Labs的公司,基于LinkedIn搜集的招聘信息。这个数据集包括2015年-2025年285000家公司,覆盖6200万打工人的简历,超过1.5亿次的招聘记录。这里要提到,截止至2024年底,美国总人口3.41亿,所以可以说,除掉老人和小孩,美国劳动者很大比例都包含在这个数据集里。

3.2 核心变量的构建:

① 对AI技能需求的衡量:以往文献通常使用AI暴露指数测度公司的AI使用情况,本文并没有关注公司有没有使用AI,而是关注公司是不是招聘掌握AI的人,这种方法能精准地识别出公司的用人需求(后续AI暴露指数被用在稳健检验)。

在上述逻辑基础上,文章借用大语言模型,具体分析2021年-2023年发布的招聘岗位,若招聘信息中出现AI相关的关键词,则将公司判定为"AI adopter"(即后续DID方法中的处理组),结果显示,约有0.066%的招聘岗位对AI技能有要求;约3.72%的公司被判定为"AI adopter" 。

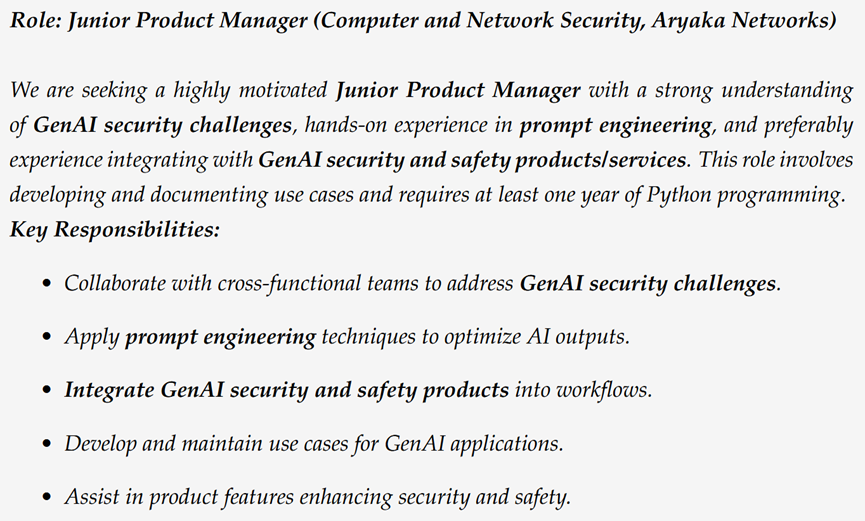

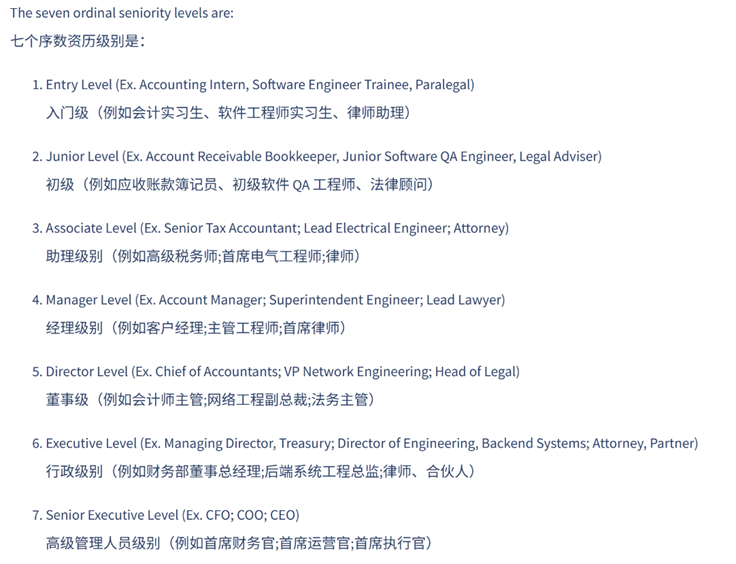

② 对劳动者技能水平的衡量:对劳动者技能水平的划分也来源于LinkedIn数据集,该数据根据劳动者以往工作经历、现在工作情况以及年龄等信息,将劳动者划分为7种类型:入门级、初级、助理级别、经理级别、董事级、行政级别以及高级管理人员。本文将入门级和初级劳动者界定为初级劳动则(junior);将其余5类劳动者界定为高级劳动者(senior),具体可见下图:

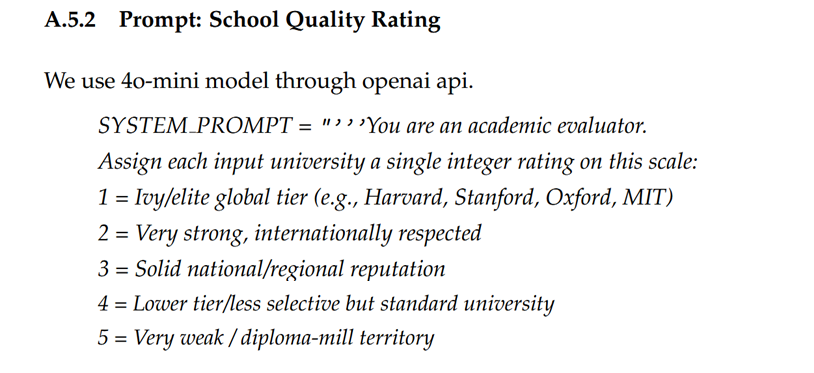

③ 对劳动者学历背景的衡量:在异质性检验中,文章针对不同学历背景的劳动者,分析了生成式AI对其就业的不同影响。关于学历背景的划分也比较有趣。文章将大学划分为5类,由高到低分别是常青藤院校;国际知名院校;地方知名院校;一般院校以及薄弱院校。而评分使用的是OpenAI 的 GPT4o-mini 模型,作者并在附录中给出了提示词。

3.3 基本特征事实:

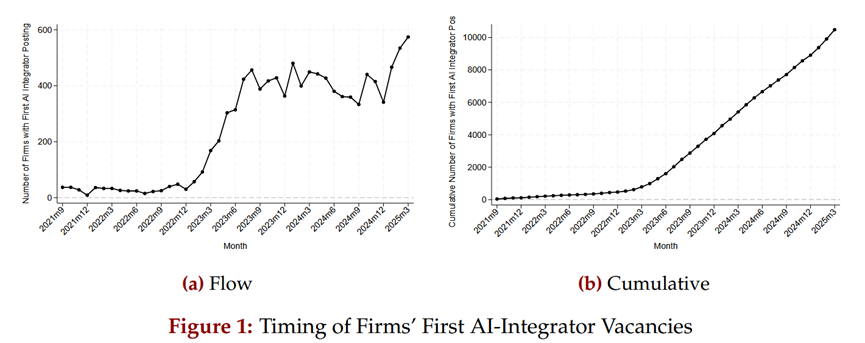

不出意料的是,2022年底开始,企业在招聘岗位中对掌握AI技能的劳动力需求明显上升,即相关的招聘岗位新显著增加(无论是动态过程,还是累计总数),如Figure1所示:

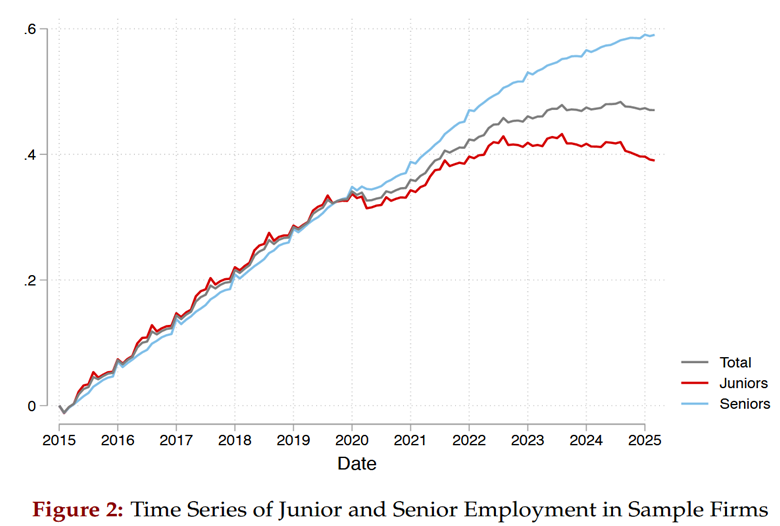

但更让人关注的是Figure2这个剪刀差的出现,从2020年开始,初级职位和高级职位的雇佣数量出现一定差距,但差距并没有明显拉大的趋势。直到2022年,尤其是2023年中,二者之间的差距越来越大。该图初步说明,人工智能的对初级劳动力的影响是非常直观的。

04

实证分析

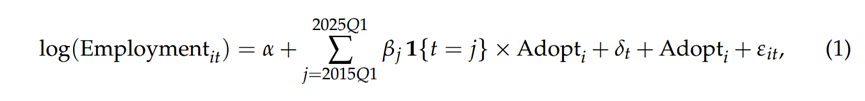

本小节主要探讨的问题为:AI如何影响不同技能劳动者的就业。实证方面,作者采用的事件研究法+DID设定,基于下述公式(1),分别以企业雇佣的高级职工数量和初级职工数量的对数为被解释变量,检验人工智能对两类岗位需求的影响:

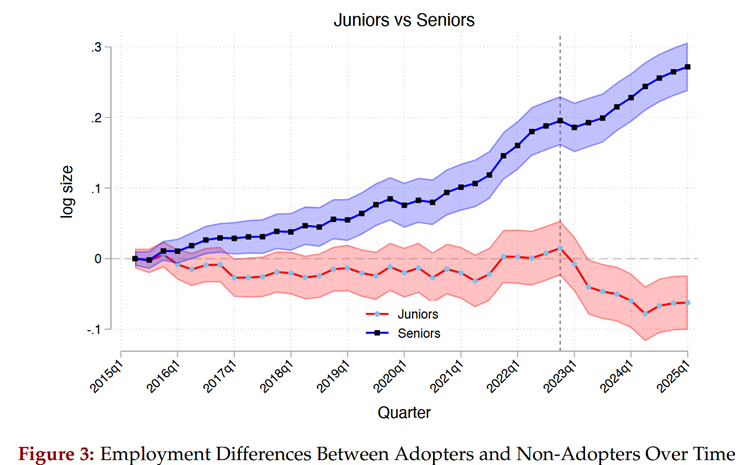

adopter,AI-adopter公司的初级职工数量下降7.7%,相比之下,高级职工的系数在整个样本中显示出持续上升的轨迹,这表明在过去十年中,AI-adopter公司比non-AI-adopter公司更显著地扩大了高级职工数量。

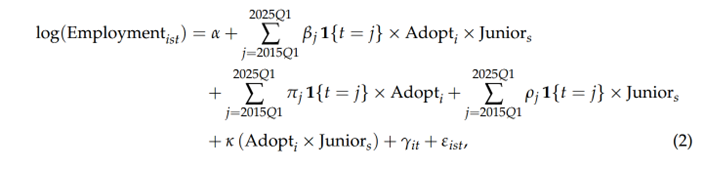

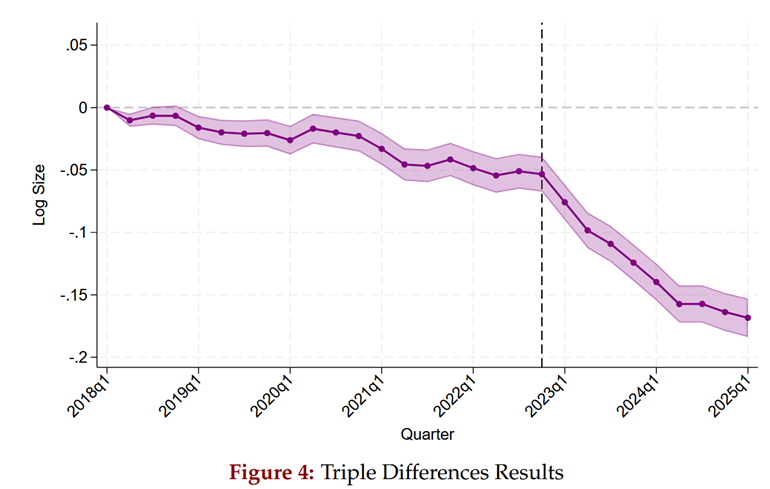

随后,作者构建三重差分模型(如公式2和Figure 4),进一步验证了上述发现:

05

进一步分析

5.1 潜在机制:AI如何影响劳动者的岗位流动?

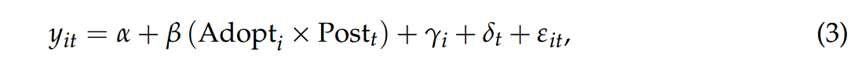

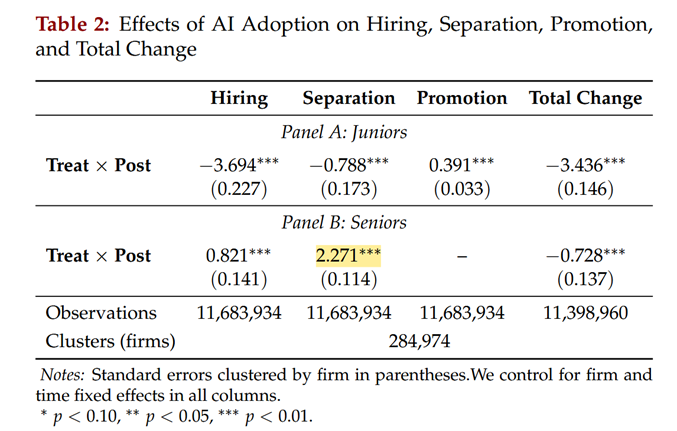

文章进一步分解了上述劳动力市场的内部变化。基于传统DID模型,如公式(3),分别检验AI对不同技能劳动者的招聘、离职以及晋升的作用。

实证结果显示:对初级技能的劳动者而言,如Table 2 的Panel A 所示,AI的产生并没有导致公司大规模裁员,反而给初级技能劳动者带来了晋升机会,但是的确大幅度降低了对初级技能劳动者的招聘。

也就是说,AI对初级技能劳动力的影响,主要体现在招聘需求中,对在职员工的影响则较小。对高级职工而言,AI的诞生同时导致新职工的加入和原有职工的离职,总体变动幅度较小。

5.2 学历异质性:学历背景在其中有何作用?

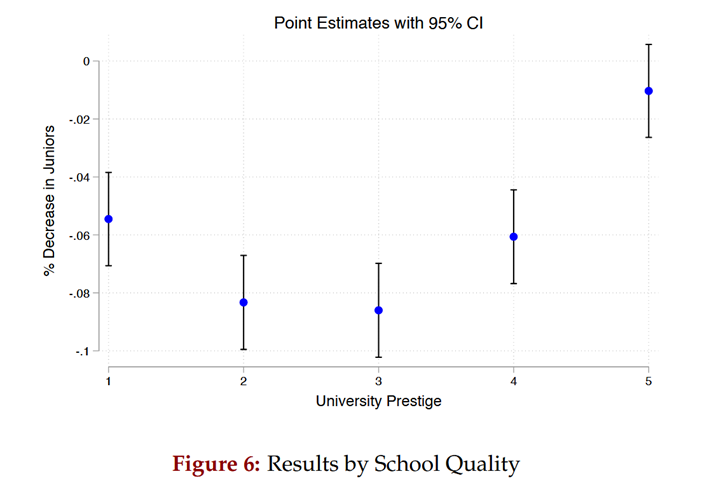

学历背景的影响可能会让我们中等大多数同学失望。基于 GPT4o-mini 模型对学历背景的分级,研究指出,AI可能对应届生求职产生负面影响,而对那些学历水平位于中上等的学生,影响最大,如 Figure6 所示。作者解释,原因在于,常青藤院校的学生,具备较高的技能水平,能保持竞争力和市场价值;底层院校的学生,对市场工资的要求较低,所有被替代的风险也相对较小;而中上等院校的学生,则即无法保证坚挺的竞争力,又无法降低期望薪资,从而有较大的求职风险。

06

总结与讨论

文章结论相对清晰:AI对低技能有显著的替代作用,但并未导致公司大规模裁员,而是通过相对隐秘的减少招聘的方式实现对低技能的替代。学历背景处于中上等水平的初级技能劳动力在求职中存在更大阻碍。

总的来说,文章的结构相对简单,但结论更加细致,除了技术对劳动力的替代这一普遍认知外,进一步指出AI对初级职工就业的影响主要在于招聘,而非对现有就业量的替代。模型设定也比较巧妙,在传统DID的基础上,纳入时间因素,考察AI对劳动市场的动态影响。

推文作者:

郭倩倩,中国社会科学院大学,研究方向为劳动经济学。

Abstract

We study whether generative artificial intelligence (AI) constitutes a form of seniority-biased technological change, disproportionately affecting junior relative to senior workers. Using U.S. resume and job posting data covering nearly 62 million workers in 285,000 firms (2015–2025), we track within-firm employment dynamics by seniority. We identify AI adoption through a text-analysis approach that flags postings for dedicated “AI integrator” roles, signaling active implementation of generative AI. Difference-in-differences and triple-difference estimates show that, beginning in 2023Q1, junior employment in adopting firms declined sharply relative to nonadopters, while senior employment continued to rise. The junior decline is driven primarily by slower hiring rather than increased separations, with the largest effects in wholesale and retail trade. Heterogeneity by education reveals a U-shaped pattern: mid-tier graduates see the largest declines, while elite and low-tier graduates are less affected. Overall, the results provide early evidence of a seniority-biased impact of AI adoption and its mechanisms.

声明:推文仅代表文章原作者观点,以及推文作者的评论观点,并不代表香樟经济学术圈公众号平台的观点。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号