图片来源:WPS 灵犀生成

文献来源:

Wang S X. Long-term consequences of fertility on elderly labor supply[J]. China Economic Review, 2025: 102430.

原文链接略

01

引言

家庭与工作是成年人生活中的两大重要方面,生育行为与劳动力供给之间的关系对于社会政策的制定具有理论价值与实践含义。现有研究多聚焦于育龄年龄群体的劳动市场表现,而较少关注生育数量对老年劳动供给的长期因果效应。

理论上,生育子女数量对老年劳动供给存在双向作用——孝道文化可能通过子女经济支持降低劳动参与需求,而抚养成年子女的经济负担则可能延长工作时间。这种矛盾性凸显了探讨生育子女数量对老年劳动力供给长期影响的必要性。

基于此,本文以中国人口老龄化与生育率持续下降的双重趋势为背景,使用中国健康与养老追踪调查(CHARLS)数据,以头胎性别为工具变量,实证分析生育子女数量对老年劳动供给的因果效应,并区分拓展边际(劳动参与)与集约边际(工作时长)的影响差异,旨在丰富发展中国家长期生育效应的相关研究,为老龄化社会的政策设计提供依据。

02

实证方法

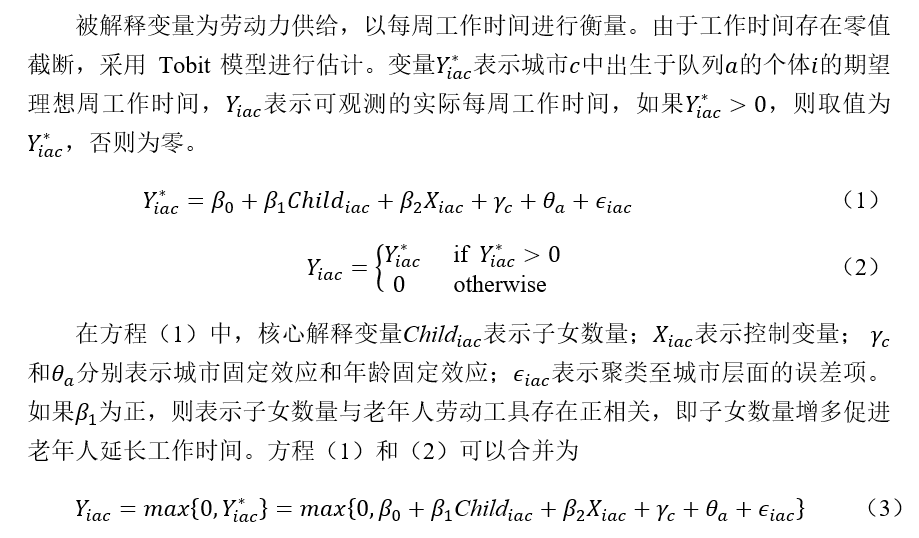

2.1. 劳动力供给

为了解决遗漏变量而导致的子女数量与老年人劳动供给之间的内生性,本文以头胎性别作为子女数量的工具变量。在相关性方面,考虑到中国“重男轻女”的社会现象,头胎为女孩的家庭更可能继续生育以追求男孩,从而导致子女数量增加,头胎性别与生育孩子数量存在显著正相关。

在外生性方面,首先胎儿性别鉴别技术在样本群体头胎生育期间(1987年前)尚未普及;其次,中国头胎出生性别比在1980年代前接近自然水平;最后,大量研究表明父母通常不会干预第一个孩子的性别。

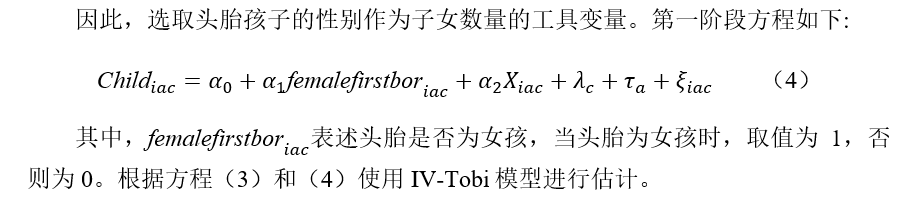

2.2. 拓展边际与集约边际

为更精准识别生育行为对老年劳动力供给的影响机制,本文引入劳动力供给的拓展边际和集约边际,其中使用老年人是否工作来衡量扩展边际,使用已参加工作的老年人工作时间调整衡量集约边际。

03

数据与变量

3.1. 数据

本文使用2018年中国健康与养老追踪调查数据(China Health and Retirement Longitudinal Study,CHARLS),覆盖了中国大陆28个省份的122个城市、45岁及以上居民的代表性样本。原始样本包含19816个观测值,本文进行了以下处理:(1)仅保留60-79岁个体,该年龄段为研究老年劳动供给的核心群体。(2)考虑到本文中工具变量要求至少有一个子女,对于无子女的个体样本进行删除。(3)排除关键变量缺失的样本。经过上述筛选和删减,最终获得6455条观测值。

3.2. 变量与描述性统计

被解释变量是劳动力供给的衡量指标,包括每周工作时长、劳动参与决策(扩展边际)和仅针对就业者的条件周工作时间(集约边际)。核心解释变量是存活子女数量,因为存活子女数量更直接影响老年劳动力供给。

控制变量包括性别、民族(汉族为默认)、婚姻状况、教育程度(以小学及以下为默认)、自评健康状况、户口(户籍)状况、居住地区(以城市为默认)、农村户口和农村地区虚拟变量的交互项(以反映迁移状况)、有无养老金、养老金收入的对数、以千元为单位衡量的金融财富、年龄固定效应和城市固定效应。

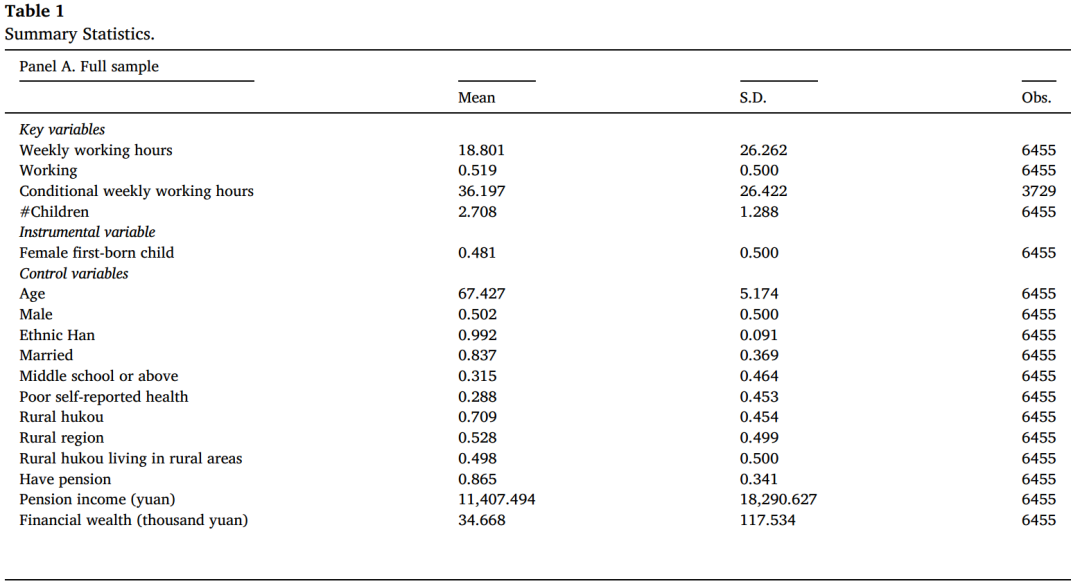

各变量描述性统计如表1的Panel A所示。样本中的老年人平均每周工作18.8小时劳动参与率为51.9%,就业者平均工作时长为36.2小时,工作时间接近全职工作。老年人平均存活子女为2.71个。头胎性别比为1.05,女性头胎占比48.1%头胎性别分布接近自然比例。

04

实证结果

4.1. 基准回归

4.1.1. 劳动力供给

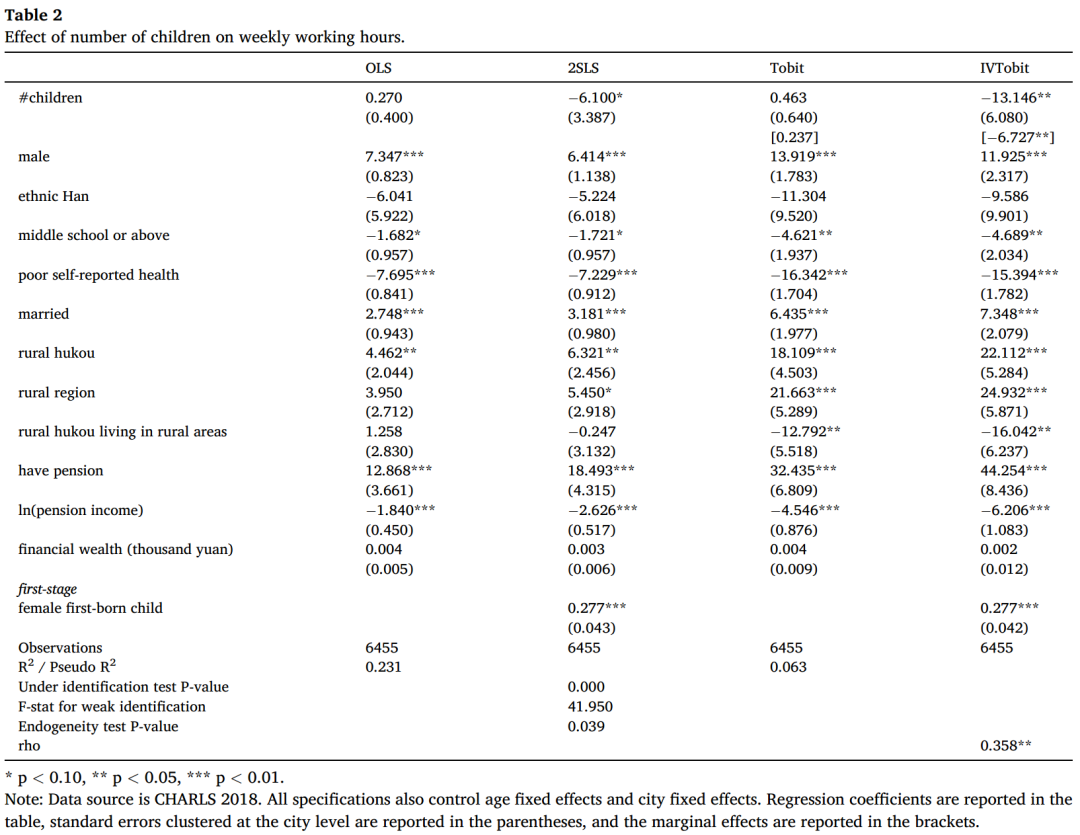

子女数量对老年人每周工作时间影响的相关回归结果见表2。第(1)—(4)列分别使用OLS模型、2SLS回归、Tobit模型和IV-Ttobit模型的估计结果。在未考虑内生性的OLS(第1列)和Tobit(第3列)模型中,子女数量对老年人周工作时间的影响系数分别均不显著。然而,在引入头胎性别作为工具变量后,内生性问题得以修正,2SLS(第2列)和IV-Tobit模型(第4列)回归结果均表明,子女数量增强显著降低老年人周工作时间。

工具变量有效性验证方面,头胎为女孩第一阶段回归F统计量为41.95,远超弱工具变量阈值10;内生性检验(2SLS模型的Wald检验p=0.039,IV-Tobit的rho=0.358且p<0.05)均拒绝生育变量外生的原假设,证实工具变量法的必要性。

控制变量方面,较高的教育程度和较高的养老金收入与劳动力供给呈负相关。这就意味着,受教育程度较低和养老金收入较低的老年人平均工作时间更长。此外,男性、农村户籍及已婚状态显著提升老年人劳动供给,而健康状况差与高养老金收入则显著抑制老年人劳动参与。

4.1.2. 扩展边际

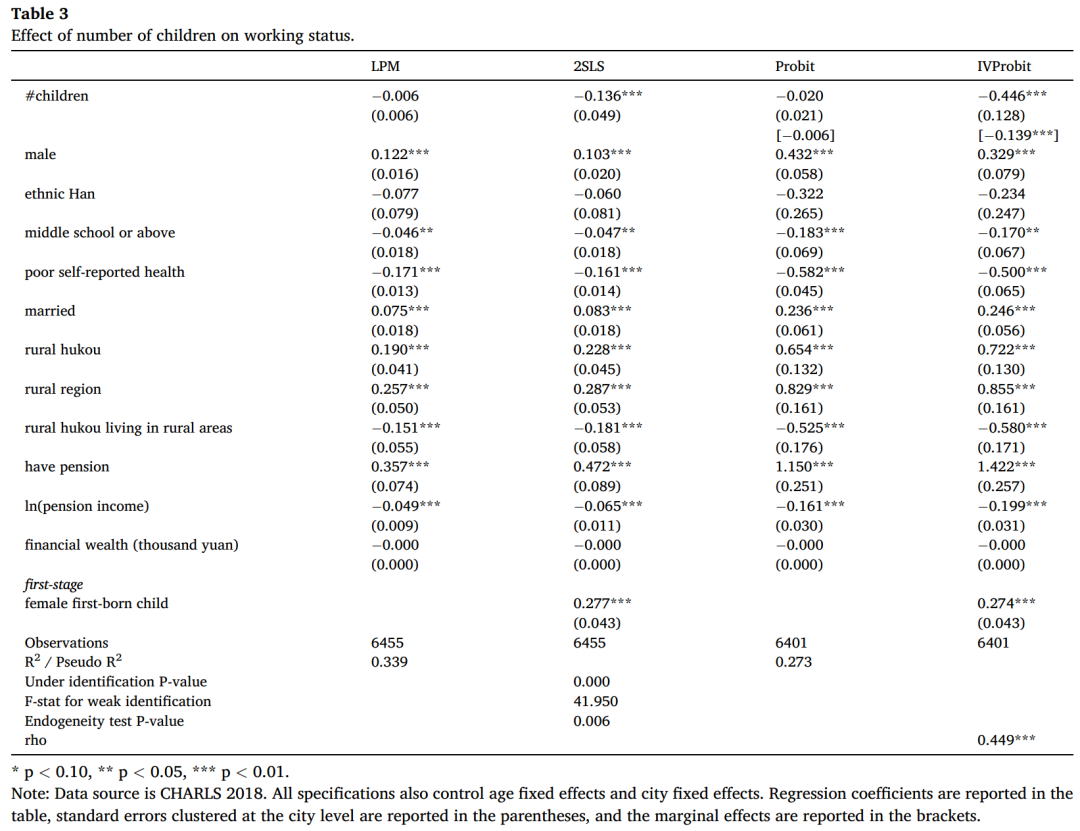

子女数量对老年人劳动参与状态(是否工作)的相关回归结果见表3。第(1)—(4)列分别展示了线性概率模型(LPM)、2SLS、probit模型和IV-Probit模型的估计结果。未控制内生性时,LPM模型(第1列)与Probit模型(第3列)回归结果表现,子女数量与劳动参与概率无显著关联。然而,使用工具变量,考虑内生性问题后,2SLS模型(第2列)表明,每增加一个存活子女,老年人劳动参与概率下降13.6%;IV-Probit模型(第4列)的边际效应表明,存活子女数量每增加1单位,劳动参与概率降低13.9%。

4.1.3. 集约边际

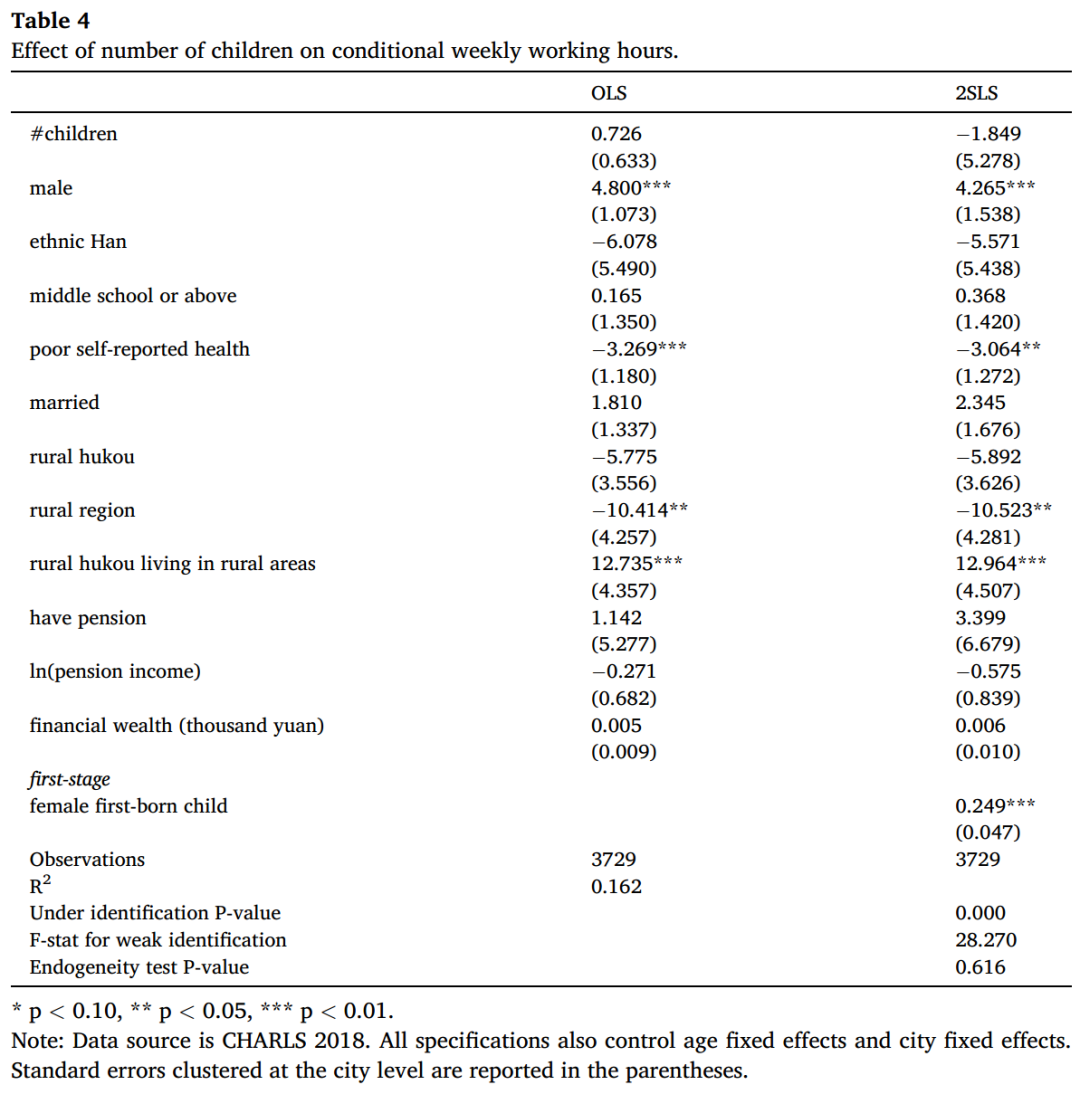

对于已就业的老人而言,子女数量对条件周工作时间(集约边际)的影响。第(1)—(2)列分别展示了普通OLS模型和2SLS的估计结果,结果显示子女数量对条件周工作时间无显著影响。研究结论表明,生育数量增加对已就业老年人的工作时长调整(集约边际)无显著影响,劳动力供给的下降完全源于劳动参与概率(广泛边际)的降低。

总体而言,子女数量越多,老年人的劳动力供给将显著减少,而生育子女对老年劳动力供给的抑制作用主要体现为劳动参与概率(广泛边际)的下降,而非工作时长调整(集约边际)。

4.2. 作用机制

生育子女数量对老年劳动力供给的影响可能通过以下三个机制传导:

第一,多女数量越多,代际间的经济互动就越多。考虑到中国孝道文化中子女对父母的赡养义务,子女向老年父母提供的净转移支付更可能呈现正向流动(即子女向父母转移资源),从而降低老年人参与劳动的经济必要性。

第二,子女数量越多,老年人与成年子女同住的可能性就越高,成年子女的直接支持可能替代老年人的劳动供给需求。

第三,子女越多就意味着需要照料的孙辈越多,这种代际抚养责任可能挤占老年人投入市场劳动的时间。上述三个假设共同构成生育与老年劳动供给负向关联的理论解释框架。本文将对以上三种潜在作用机制进行检验。

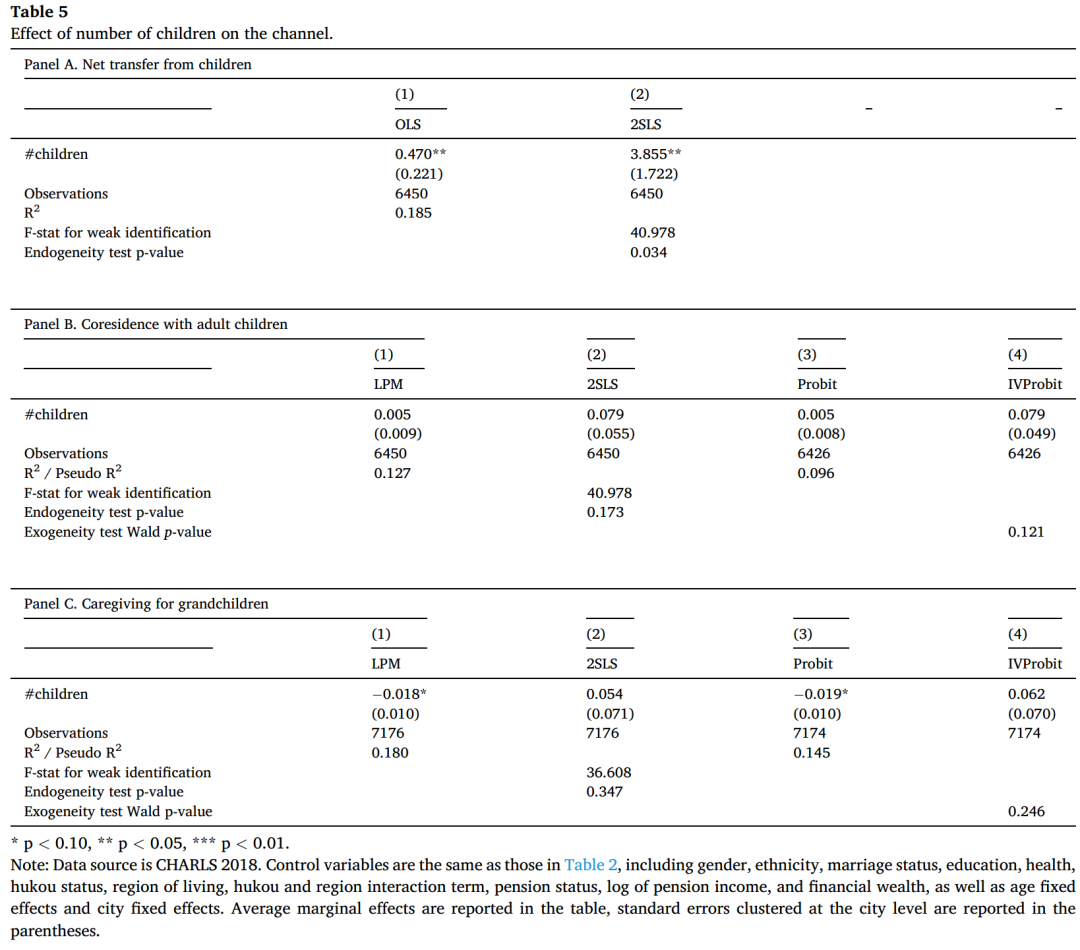

机制分析结果见表5,表中panels A—C分别展示了子女对老年人的净转移支付、老年人与成年子女同住以及照料孙辈作用机制。表5的第1列和第2列使用OLS和2SLS进行回归;第3列和第4列使用probit模型和和ivprobit模型进行回归。

若作用机制存在,则核心解释变量的估计系数应为正。panel A结果表明,生育率与子女向父母的净转移支付金额正相关。由回归结果进一步可知,在其他条件不变的情况下,每多生育一个孩子,净转移支付会增加385.5万元。panel B结果显示,生育率对共同居住没有显著影响。因此,排除同住作为潜在机制。Panel C结果表明,2SLS估计显示生育增加对孙辈照料概率无显著影响,且OLS估计中子女数量与照料概率呈微弱负相关,但工具变量法结果不显著,表明该渠道不成立。

因此,生育通过增加子女净转移支付显著降低老年劳动供给,而与成年子女同住和照料孙辈无显著影响。而子女经济支持的增强可能受儒家“孝道”文化规范。

4.3. 异质性分析

本文对样本按照女性与男性、居住在农村与城市、小学及以下与初中及以上分别对样本分组回归,以探究性别、居住地区和教育水平所导致的异质性,相应回归结果见表6。

关于性别异质性,Panel A的第(1)—(3)列和第(4)—(6)列,分别展示了生育影响老年女性和老年男性的劳动供给的异质性。分析结果可知,子女数量对女性老年人劳动供给及扩展边际(劳动参与决策)存在显著的负向影响;而对男性无统计显著性;集约边际(条件工作时长)在男女群体中均不显著。

关于居住地异质性,Panel B第(1)—(3)列和第(4)—(6)列,分别展示了生育影响农村和城市老年人的劳动者供给的异质性。分析结果可知,农村老年人劳动供给及扩展边际(劳动参与决策)受生育负向影响显著,而城市老年人影响不显著。此外,生育对两个地区老年人的劳动供给的集约边际(条件工作时长)均不显著。

关于教育水平异质性,Panel C表6的Panel C第(1)—(3)列和第(4)—(6)列,分别展示了生育影对小学及以下学历(低学历)老年人和中学及以上学历(高学历)老年人的劳动供给的影响。分析结果可知,低教育老年群体劳动供给及扩展边际(劳动参与决策)受生育抑制效应显著,高教育群体无显著影响。

综上可知,老年女性、农村老年人及低教育老年人等弱势群体受生育负向影响更显著,且效应集中于扩展边际(劳动参与决策),集约边际调整无统计意义。这种异质性模式与老年群体社会经济特征差异相关,弱势群体更依赖子女经济支持,公共养老保障相对薄弱,从而导致生育行为对其劳动退出决策影响更为突出。

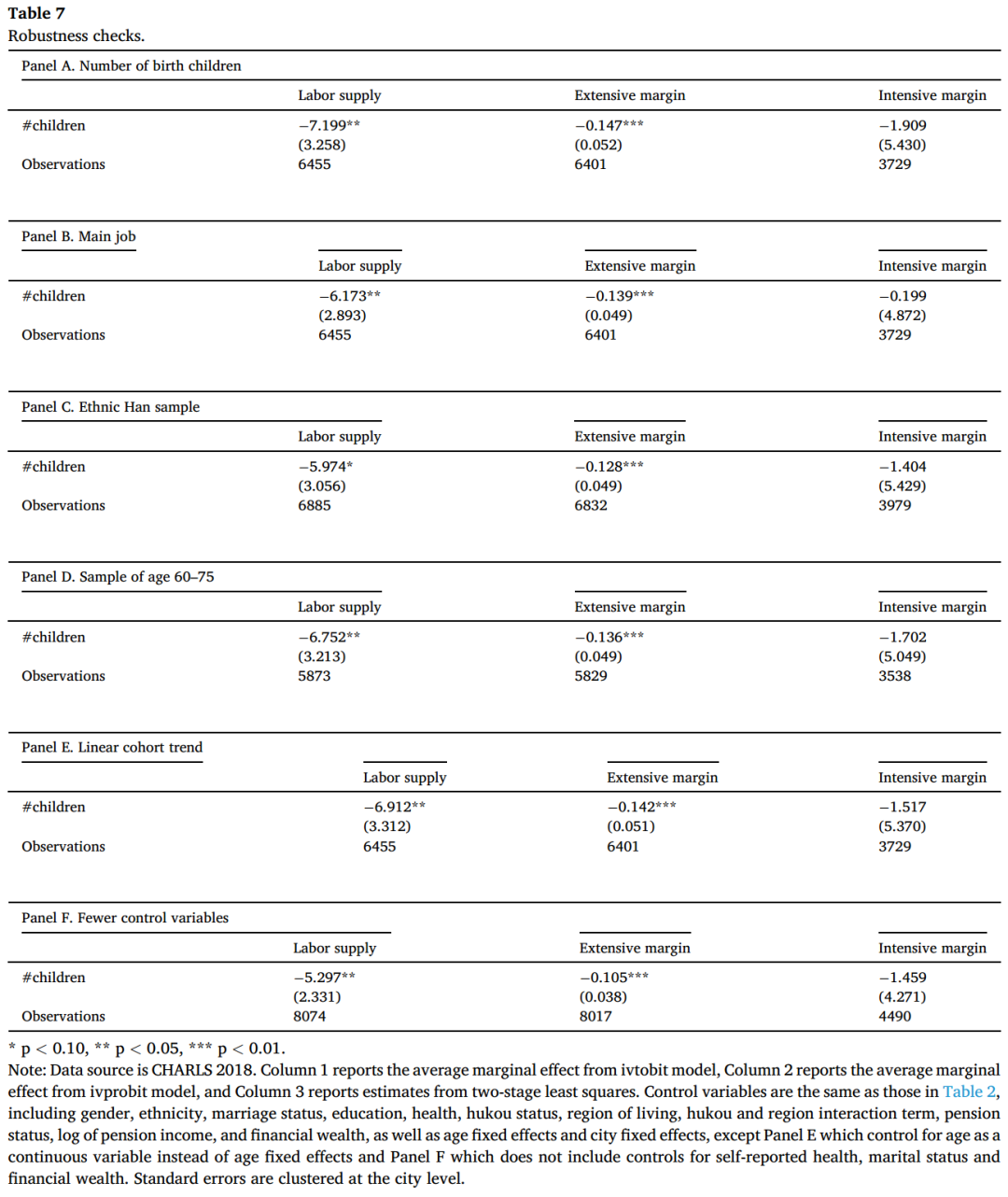

4.4. 稳健性检验

本文以下稳健性检验:(1)替换核心解释变量生育率的测度方法,使用生育子女数量代替原本的存活子女数量。(2)替换被解释变量衡量方法,使用所有工作类型的工作时间代替主职工作时间。(3)排除少数民族样本,仅保留汉族样本。(4)将样本年龄限制改为60—75岁,代替原样本60—79岁。(5)将年龄固定效应替换为连续型年龄变量控制。(6)考虑到健康状况、婚姻状况和金融财富可能受到生育的潜在影响,将其从回归中删除。相应结果见表7。

分析结果可知,与基准回归相一致,生育数量对老年劳动供给及其扩展边际(劳动参与决策)的负向效应均保持显著,且边际效应幅度与主结果一致,但对集约边际(条件工作时长)在所有检验中仍无显著影响。

05

结论

本文探究了生育对中国老年人劳动力供给的长期影响。研究结果表明,生育子女数量增加显著降低老年人口劳动供给,其效应主要体现于扩展边际(劳动参与决策),而集约边际(条件工作时长)无显著变化,这一现象在女性、农村居民和受教育程度较低的弱势群体老年人中尤为明显。机制分析表明,子女向老年父母的净转移支付增加是核心作用渠道,而同住与孙辈照料渠道没有发现存在显著效应。

老年人的劳动力供给是帮助各国应对人口老龄化这一人口结构转变的关键因素,因此,本文的发现具有重要的政策意义:

首先,低生育率背景下老年人工作意愿增强,可为延迟退休改革提供社会接受度基础。

其次,需通过性别平等政策提升女性人力资本,优化劳动力结构;在次,农村及低教育群体依赖子女经济支持弥补养老金不足,应加强农村社会保障与公共养老服务的协同。

最后,孝道文化是代际转移机制成立的前提条件,生育率与老年人劳动力供给之间的负相关关系可能不适用于没有或孝道社会规范较弱的国家或地区。可以使用跨国数据来检验孝道社会规范的作用,这可能是未来研究的一个方向。

推文作者简介:

苑文华,扬州大学商学院讲师。推文内容若存在错误与疏漏,欢迎邮箱批评指正!

Abstract

In recent decades, the Chinese demographic structure has been shaped by two major trends: population aging and declining fertility. This study examines the long-term impact of fertility on China’s elderly labor supply. The use of instrumental variable methods with data from the China Health and Retirement Longitudinal Study dataset shows that having more children reduces labor supply among the elderly, especially for disadvantaged elderly, including females, those residing in rural regions, and those with low levels of education. The negative effect mainly impacts the extensive margin of labor supply rather than the intensive margin. This study excludes co-residence with adult children and taking care of grandchildren as potential factors contributing to the negative impact on the elderly’s labor supply. The rise in net transfers from children, as the number of children increases, may explain the observed negative effect. This relation between fertility and elderly labor supply has significant policy implications.

声明:推文仅代表文章原作者观点,以及推文作者的评论观点,并不代表香樟经济学术圈公众号平台的观点。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号