图片来源:Bing

文章来源:Ahn, J., Choi, J., & Chung, S. (2025). Labor market rigidity at home and multinational corporations’ flexible production reallocation abroad. Journal of Development Economics, 176, 103502.

原文链接略

01

引言

近年来,全球价值链(Global Value Chains, GVCs)的快速发展深刻改变了国际贸易和生产模式。跨国公司(Multinational Corporations, MNCs)通过在全球范围内配置生产任务,实现了成本优化和效率提升。然而,这种灵活性也带来了一系列新的政策挑战:当一国政府加强劳动力市场管制(如提高最低工资)时,跨国公司是否会通过调整海外生产网络来规避国内成本上升的影响?

这篇文章对这一问题进行了深入探讨。该研究以韩国为例,分析了2017年韩国劳动政策突变(如大幅提高最低工资)如何影响跨国公司的雇佣决策。研究发现,面对国内劳动力成本上升,韩国跨国公司减少了本土就业,并将生产任务重新分配到海外子公司,尤其是低工资国家。这一现象不仅揭示了劳动力政策与全球生产网络之间的复杂互动,也对政策制定者提出了新的挑战。

02

研究背景

1. 2017年韩国的劳动政策改革

2017年,韩国经历了一场政治动荡——时任总统朴槿惠因丑闻被弹劾,文在寅迅速接任。新政府上台后,推行了一系列强化劳动力市场管制的政策,主要包括:(1)大幅提高最低工资:2018年和2019年,韩国最低工资分别上涨16.4%和10.9%,两年累计涨幅接近30%。(2)缩短法定工作时间:每周最长工作时间从68小时降至52小时。

这些政策旨在改善劳动者福利,但也显著提高了企业的用工成本。尤其值得注意的是,这些政策变化是突如其来的,企业并未提前做好应对准备,因此可以视为一次“自然实验”,为研究劳动力政策对企业行为的影响提供了理想条件。

2. 跨国公司的独特应对方式

传统观点认为,大企业(如跨国公司)由于薪资水平较高,受最低工资政策的影响较小。然而,在全球化生产的背景下,跨国公司拥有灵活的海外生产网络,可以通过调整国内外生产任务的分配来应对成本冲击。

例如,如果韩国的最低工资上涨导致本土生产成本增加,跨国公司可能会:减少本土雇佣,尤其是低技能岗位;将生产任务转移到工资更低的国家(如越南、中国等);增加从海外子公司的进口(即公司内贸易)。

这篇论文的核心问题就是:韩国的劳动力政策改革是否真的触发了这种“生产任务再分配”机制?

03

变量和数据

1. 数据来源

研究使用了韩国统计厅(Statistics Korea)的《企业经营活动调查》(Survey of Business Activities, SBA)数据,涵盖2013-2019年期间约13,000家韩国企业,其中包括:(1)跨国公司(MNCs):在2013-2016年间至少拥有一家海外子公司的企业(约占制造业企业的33%);(2)非跨国公司(Non-MNCs):无海外子公司的企业。

数据包含企业的就业、资本存量、销售额、进出口等详细信息,并能识别每家企业的海外子公司所在地。

2. 关键变量

因变量:本土就业人数(对数);企业增加值(衡量本土生产规模);公司内进口占比(衡量生产任务转移)。

核心解释变量:MNC×Post:区分跨国公司(MNC)与非跨国公司(Non-MNC),并捕捉政策改革后的效应(Post=2017-2019年)。

3. 分析方法

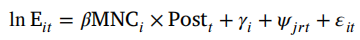

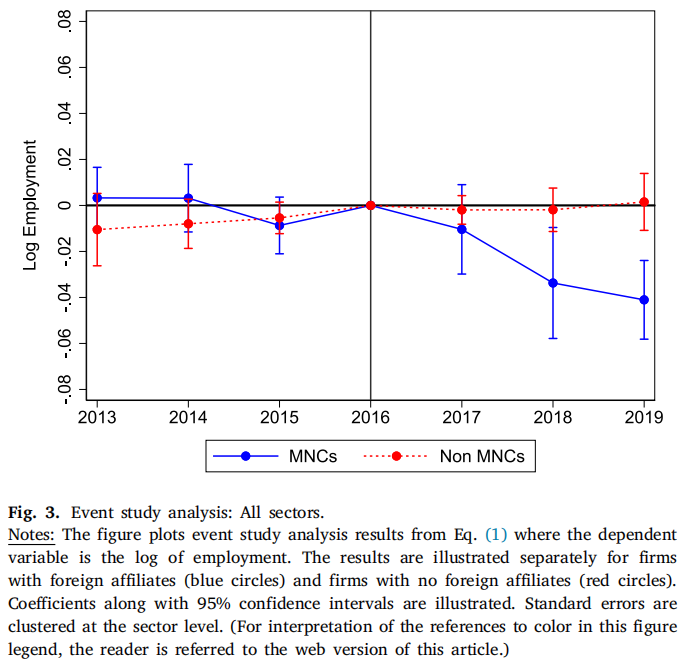

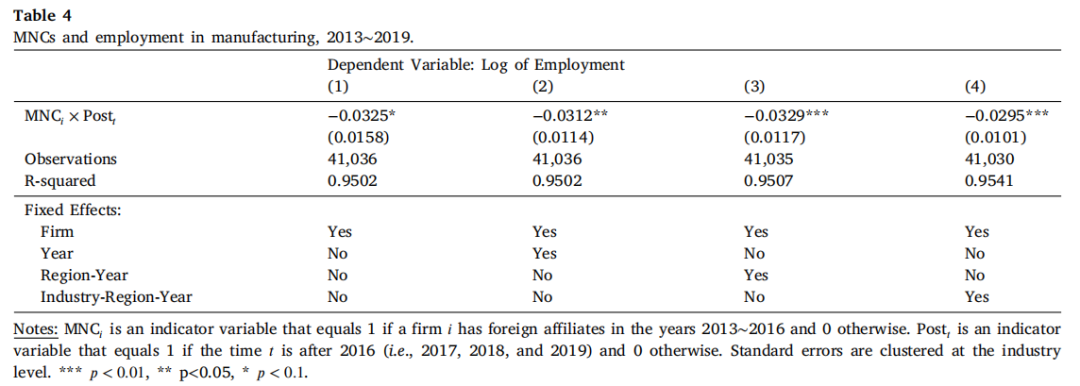

研究采用双重差分法(Difference-in-Differences, DID),比较政策改革前后跨国公司与非跨国公司的就业变化。此外,还进行了事件研究分析(Event Study)和倾向得分匹配(PSM),以增强结果的可靠性。

04

实证结果

1. 本土就业下降

研究发现,政策改革后,跨国公司的本土就业显著减少,而非跨国公司未受明显影响。具体来看:2017年,跨国公司就业下降1.0%;2018年,降幅扩大至3.4%;2019年,进一步降至4.1%。

相比之下,非跨国公司的就业基本保持稳定。这一结果表明,跨国公司确实通过调整全球生产网络来应对国内劳动力成本上升。

上表显示,跨国公司集团的就业水平比非跨国公司集团低约3.0%。

上图显示:发现明显的差异性趋势,因为两个组别在2016年前的就业增长趋势较为一致。此外,不利的劳动成本冲击效应呈现出随时间增强的趋势:在2017年7月最低工资调整政策公布后,就业立即下降2%;在2018年(文在寅政府上任后的首个完整年份),就业下降了4.5%;2019年进一步下降至5.3%。

2. 生产任务向低工资国家转移

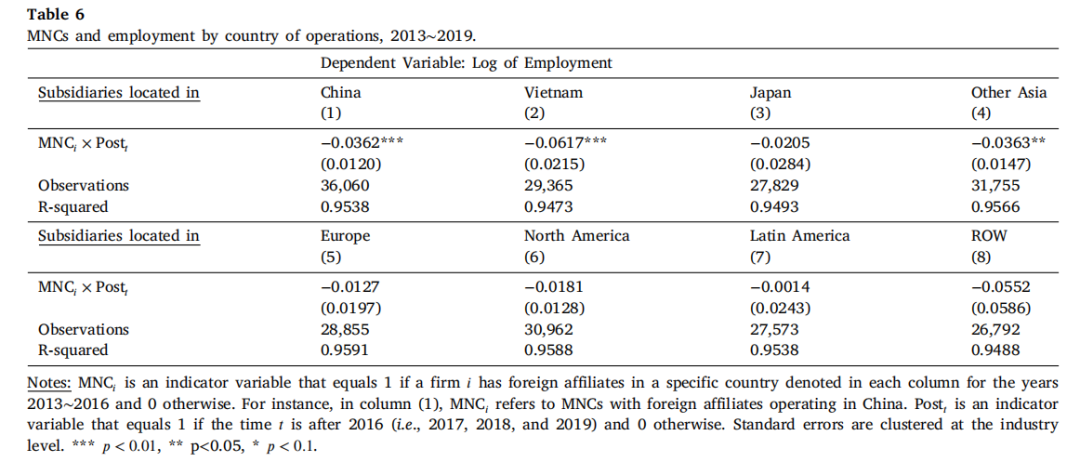

进一步分析发现,跨国公司的就业下降主要集中在那些海外子公司位于低工资国家(如中国、越南等)的企业(表6):

上表显示:在中国有子公司的企业,就业下降3.6%;在越南有子公司的企业,就业下降6.2%;而在高工资国家(如美国、日本)有子公司的企业,就业未受显著影响。

这一模式与“成本驱动型生产转移”的假设一致:当本土劳动力成本上升时,跨国公司更倾向于将生产任务转移到工资更低的国家。

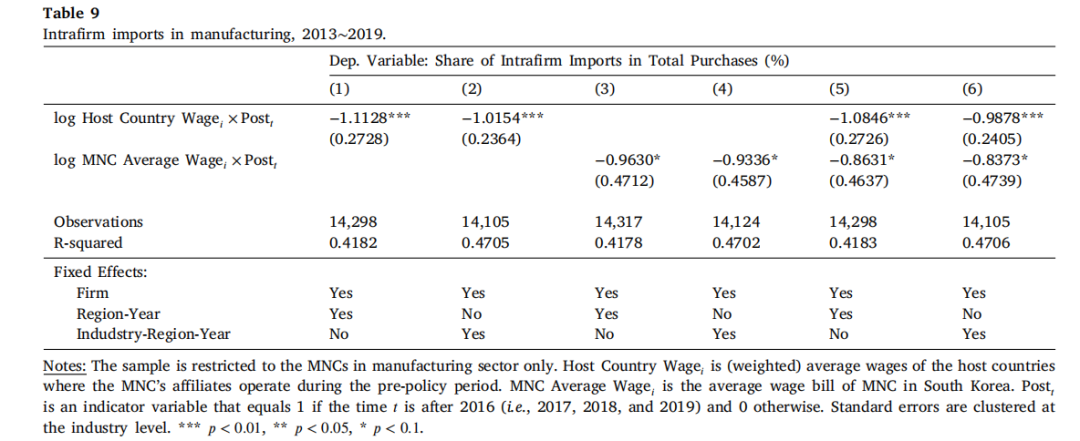

3. 公司内进口增加

研究还发现,跨国公司从海外子公司的进口占比显著上升(表9),尤其是在那些:海外子公司位于低工资国家的企业;受最低工资冲击更大的企业(即原本薪资较低的企业)。

这表明,跨国公司不仅减少了本土生产,还通过增加从海外子公司采购中间品来替代本土生产。

4. 排除其他解释

为了验证生产再分配机制,研究排除了几种替代解释:

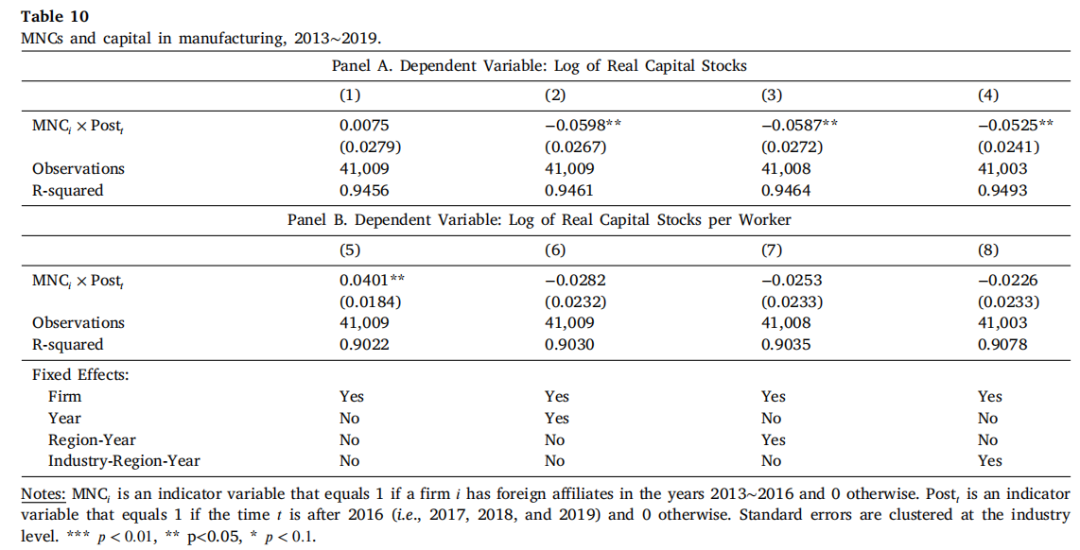

资本替代劳动:没有证据表明跨国公司增加了本土资本投入(表10);

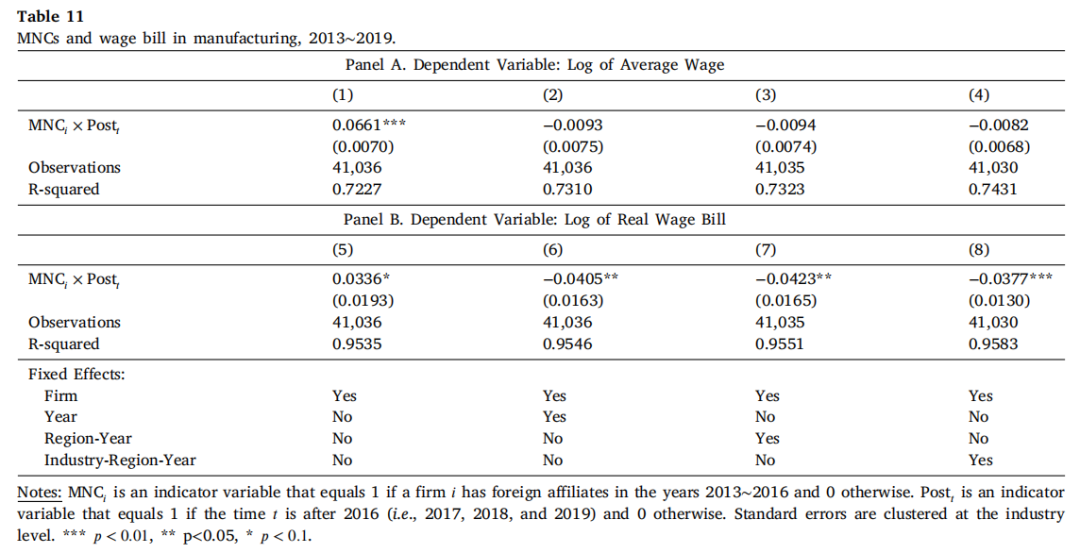

高技能替代低技能:平均工资未显著上升,说明企业并未系统性转向高技能劳动力(表11);

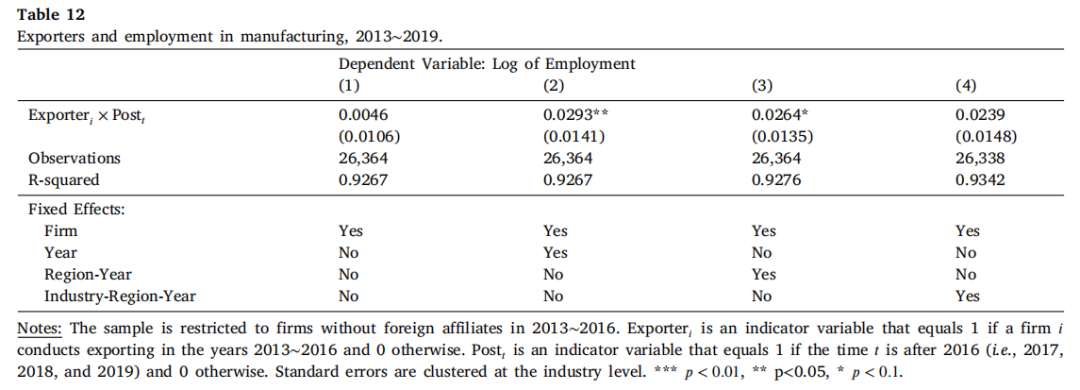

外需冲击:出口企业的就业未受明显影响,说明就业变化并非由全球需求下滑驱动(表12)。

05

结论

1. 主要发现

跨国公司通过海外生产网络规避国内劳动力成本上升,导致本土就业减少;生产任务主要流向低工资国家(如中国、越南),尤其是那些与母公司生产类似产品的子公司;公司内贸易增加,表明跨国公司通过内部供应链调整来优化成本。

2. 政策启示

劳动力政策需考虑全球生产网络的影响:提高最低工资可能 unintendedly 导致就业外流,而非单纯改善工人福利;加强技能培训:政策制定者需配套推出职业培训计划,帮助劳动者适应产业结构调整;国际政策协调:单一国家的劳动力政策可能被跨国公司的灵活调整所抵消,需加强国际合作以避免“逐底竞争”。

3. 研究意义

这项研究不仅揭示了跨国公司如何应对国内政策变化,也为理解全球化时代的劳动力市场提供了新视角。在全球化生产日益普遍的今天,政策制定者需要更加关注跨国公司的行为逻辑,以确保政策目标的实现。

推文作者:余毅翔,安徽财经大学财政与公共管理学院

Abstract

An unprecedented regime change following the 2017 presidential impeachment led to a dramatic shift to more rigid labor market policies in the Republic of Korea, represented by consecutive double-digit hikes in the minimum wage in the next two years. Using a firm-level data set with detailed information about foreign affiliates over the period of 2013-19, this paper assesses the employment consequences of stricter labor market regulations. The empirical evidence uncovers an underexplored mechanism through which domestic labor market rigidity can reduce domestic employment as multinational firms with flexible internal networks reallocate production tasks across borders.

声明:推文仅代表文章原作者观点,以及推文作者的评论观点,并不代表香樟经济学术圈公众号平台的观点。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号