图片来源:微博

原文信息:

Christopher Carpenter, Lucas Goodman and Maxine J. Lee. Transgender Earnings Gaps in the United States: Evidence from Administrative Data, NBER Working Paper, 2024.

摘要

文章利用社会保障管理局(SSA)的行政数据,首次提供了关于美国跨性别者与顺性者之间的工资差距的证据。这些数据涵盖了超过55,000名在SSA更改了性别标记,并且在税务记录上更改了原有姓名的个体。验证这一样本时,文章发现样本出现明显的选择性问题:本文关注的跨性别者个体,往往是那些更有能力在法律上确认自己性别的个体。(比如有资源、知识、时间和金钱来完成法律上的性别确认步骤,包括在SSA更改性别标记和在税务记录上更改姓名。这可能需要支付法律费用,提供医疗证明、法院听证等)。为了解决选择性问题,文章使用个人时间内的变化对比、与兄弟姐妹间以及同事间的变化对比来估计跨性别者的工资差距。这三种方法都显示出跨性别者工资受到6-13个百分点的惩罚,这种惩罚同时来自于集约边际和广延边际。

01

引言

跨性别者是指那些性别认同与出生时分配的性别不符的人群。根据2023年盖洛普数据,在美国,Z世代(出生于1997-2012年间)中有2.8%,千禧一代(出生于1981-1996年间)中有1.1%的人自我认同为跨性别者。这个群体在美国人口中占有相当的比例,并在社会和政策讨论中占据了显著的位置。这些讨论包括关于跨性别者使用与其性别认同相符的洗手间、参与体育活动的权利,以及是否应该允许青少年获得性别肯定护理等议题。尽管跨性别者在社会议题中越来越受到关注,但关于他们在经济领域,特别是在就业和收入方面的情况,却鲜有研究。跨性别者通常在劳动力市场中遭遇歧视,这可能影响他们获得稳定就业和收入的能力。此外,跨性别青年在教育环境中遭受的骚扰和欺凌可能导致他们较不可能完成高中教育和进入大学,进而影响他们的就业前景和收入潜力。跨性别者还可能因为特定的健康脆弱性和健康需求而影响其工作能力和生产力。

文章利用社会保障管理局的行政数据,首次全面地研究美国跨性别者的工资差距。研究样本包括超过55,000名在SSA更改了性别标记,并且在税务记录上进行了性别一致的首名变更[1]的个体。这些数据的分析将有助于揭示跨性别者在劳动力市场中的经济成果,以及他们可能面临的工资不平等。

然而,这一研究存在一定复杂性,包括如何准确地识别跨性别者,以及如何控制可能影响工资差距的其他因素。作者指出,他们的样本可能存在选择性问题,即那些有能力在法律上确认自己性别的跨性别者更有可能出现在本文识别的跨性别者样本中。这种选择性问题与跨性别者的社会经济地位、教育水平和收入水平有关。

为了解决这些挑战,作者采用了多种方法来估计跨性别者的工资差距,包括利用个人时间序列的变化、兄弟姐妹之间的比较,以及同事之间的比较。这些方法旨在减少样本选择性带来的偏差,并提供对跨性别者工资差距的稳健估计。

注释:[1] 这是指,跨性别者会在变性后将原有男(女)性名更改为女(男)性名。例如将名字从建国改为翠花、从春娇改为志明。

制度背景与样本描述

02

2.1 关于性别更改的相关规定

这一部分,文章首先讨论了社会保障管理局(SSA)记录中的性别标记更改过程。SSA维护着包含每个社会保障号码持有人信息的记录,其中包括出生日期、死亡日期和性别标记。性别标记虽然不用于SSA项目管理,但有时会用于身份验证或限制某些与性别标记不一致的公共资助医疗程序。SSA性别标记是二元的,非男即女。直到2022年,更改SSA性别标记需要提供性别手术的证明或医生的信函,证明个体正在接受变性治疗,或证明其性别标记在其他政府文件(如出生证明或护照)中是统一的。

对于出生证明上的性别标记更改,流程因州而异:一些州要求获得法院命令、医生信函证明性别认同,或性别肯定手术的证明,而一些州则禁止更改出生证明上的性别标记。在税务记录中更改姓名的过程涉及向法院请愿,可能包括支付费用、背景调查、公告和出庭等步骤。许多州的流程已经得到了一定简化,实际上,个体通常会同时更改姓名和性别标记,以减少行政负担。

文章指出,尽管这些法律步骤对于性别肯定至关重要,但并非所有跨性别者都有能力或资源去完成这些更改。因此,研究样本可能偏向于那些有能力在法律上确认自己性别的个体,这可能意味着样本在教育、收入和社会经济地位上存在正向的选择性。这种选择性可能影响对跨性别者经济成果的估计,因为它可能不能完全代表所有跨性别者的经历。

2.2 美国行政数据中的跨性别群体样本特征

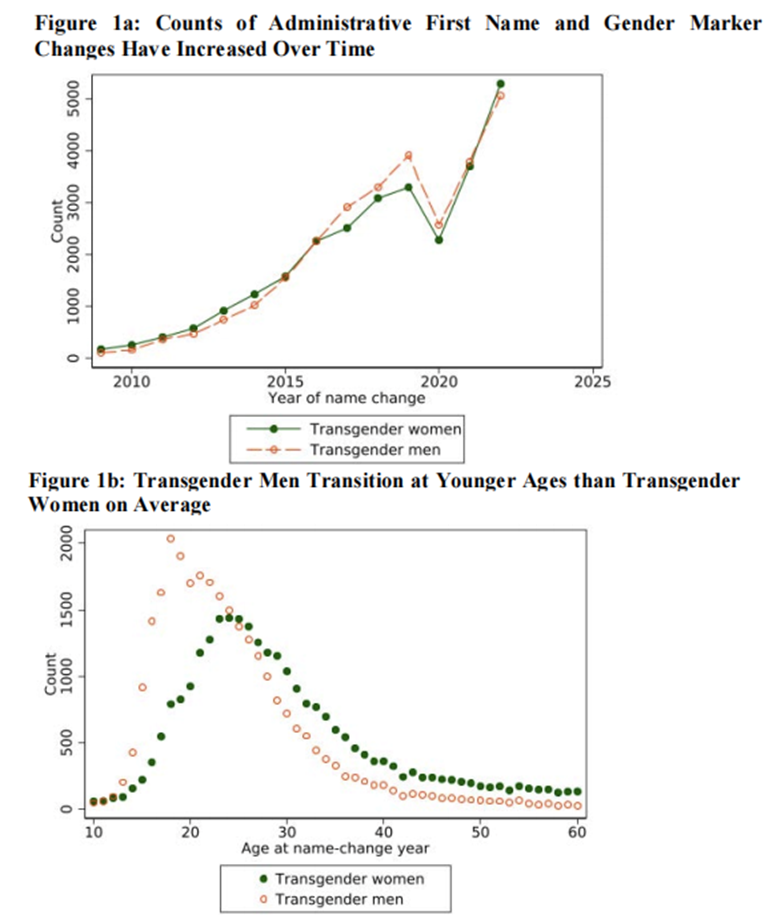

这一部分,文章深入分析了研究样本的特征。Figure 1a-1b报告了美国跨性别者数量的时间变化趋势和其年龄分布。可见,近年来美国跨性别者群体不断扩大(2020年数量断崖式下降,可能是由于疫情封控导致难以到法院及社保局登记更改性别),同时,跨性别群体中年轻人占据绝大多数,其中跨性别男性比跨性别女性年轻。

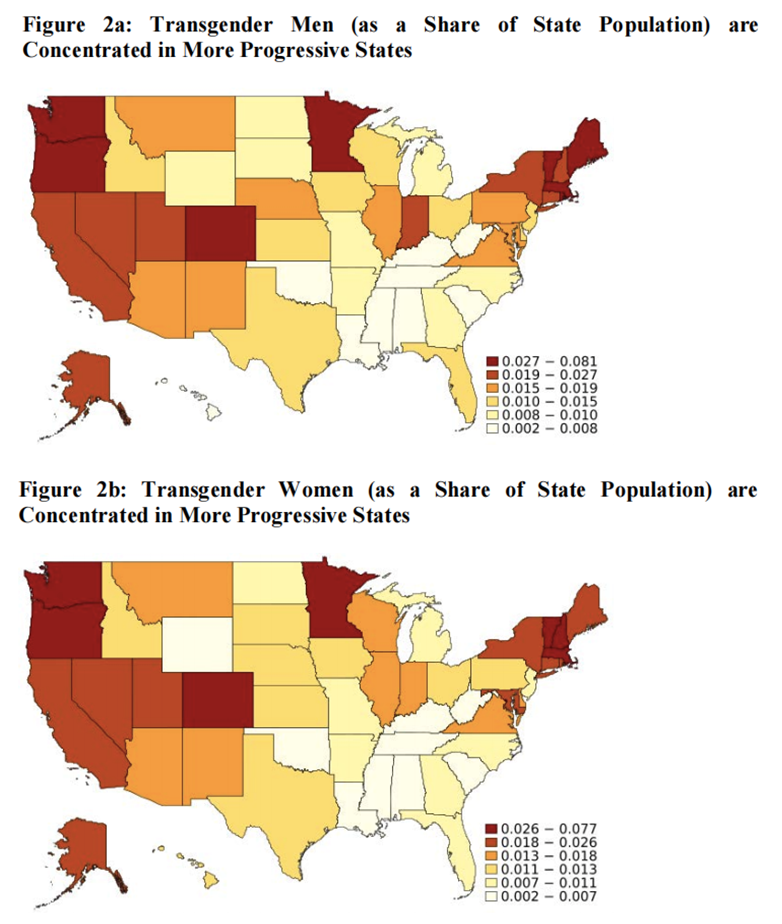

与此同时,跨性别者密度的地理分布图(Figure 2a-2b)可以展示出,西海岸发达地区伴随着更高的跨性别群体比例。

此外,研究者还提供了关于跨性别样本的社会经济特征的估计,这是文献中的首次尝试。

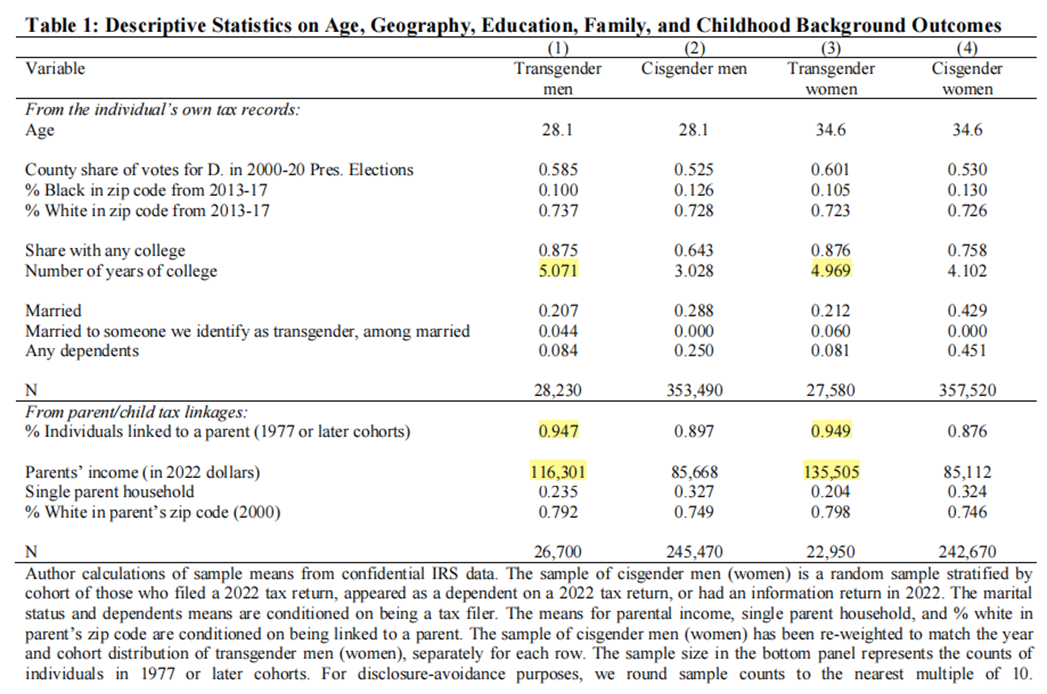

结果如Table 1所示,跨性别群体(相对于其对应的顺性别群体)往往拥有更高的学历,其家庭经济条件往往更好(父母收入更高)、其与原生家庭的联系往往更加密切(如表中报告的,跨性别群体能够在税务记录中查询到对应亲子关系的概率要大于其相对顺性别群体。)

以上这些证据进一步表明了文章选用的样本存在选择性问题,跨性别群体天然与顺性别群体存在差异。为了进一步消除这些差异影响,后文将通过面板数据、与兄弟姐妹之间的对比和与同事之间的对比来得到性别工资差距。

03

跨性别工资差距的估计

3.1 面板数据估计

第一种方法利用了跨性别者改名时间的变化,附录E记录了这种变化与医疗费用扣除、跨州搬家和婚姻状况变化的急剧变化有关。在改名前后的几年里,跨性别者可能会向更多的朋友和同事出柜、告知雇主他们的性别认同(例如,通过行政记录中的性别和姓名变更)或请假接受医疗护理。

个体在这段时间内的收入变化确定了其所面临的收入差距,前提是要满足如下假设:(a)标准平行趋势假设,即影响收入的其他因素在更名年份附近没有系统性变化;(b)个人在更名年份之前的收入就如同他们是顺性别者(性别认同与出生性别一致)一样。虽然我们通过分析更名前的差异趋势来支持假设 (a),但我们预计假设 (b) 不会严格成立,这意味着真正的差距可能比该小组分析发现的更大。

此外,文章对样本进行了限制:限制样本为更名时年龄至少为 28 岁,以便变性前报告的收入更有意义;并且更名年份为 2018 年或更早,以便我们观察更名后至少四年的收入年。

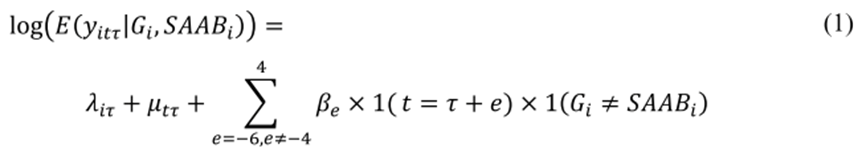

基于此,文章使用stacked event study研究跨性别群体的收入变化,依据其登记更改性别的前6年到后4年,每一年构建年龄队列。在基准回归中控制个体-队列固定效应和时间-队列固定效应。在基准期选择上,确定事件前4期而不是前1期为基准期,这反映出个体确认自身真实性别认同需要一个较长时间的过程。构建模型:

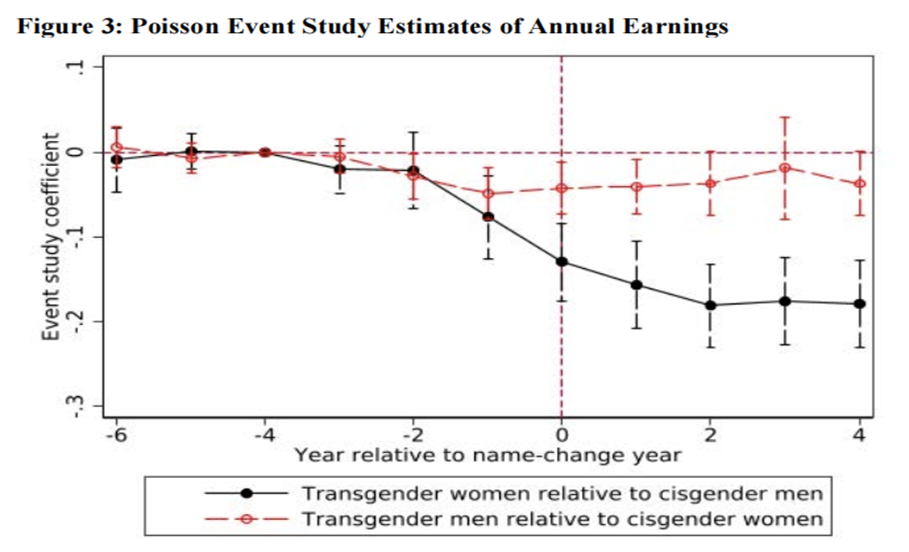

在图 3 中,带有虚线的红色系列报告了跨性别女性的回归结果,使用顺性别男性作为对照。我们发现,从更名前6年到3年,收入相对持平;而从前2年开始,跨性别女性的收入相对于顺性别男性有所下降。到后4年 时,收益趋于稳定,总差距为 -17.9 个百分点,标准误差为 2.6,这反映了对变性对跨性别女性的影响。黑色实线对跨性别男性重复相同的事件研究回归,使用顺性别女性作为对照。我们发现跨性别男性遭遇了约 3.7 %的收入下降。17.9 和 3.7 的效应分别反映了跨性别女性和男性变性影响的估计。然而,有多种方法可以解释这两种效应。-17.9 的效应可能既反映了对跨性别者的惩罚,也反映了对女性的惩罚。同样,跨性别男性的 -3.7效应可能既反映了作为跨性别者的惩罚,也包含了其后作为男性的增益。

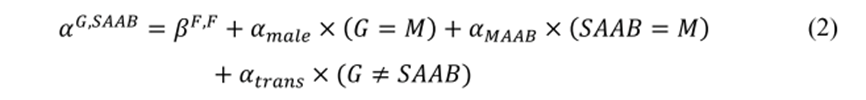

进一步地,文章将总差异分解为:

表示总差异,SAAB即为出生所得性别,G为后续性别,F为女性、M为男性,下同。式中,总差异被分解为因男性而产生的差异(αmale)、因变性为男性而产生的差异(αMAAB)和因变性而产生的差异(αtrans)。结合上文结论,可以发现,αtrans-αmale=-0.179,αtrans+αmale=-0.037,可以得到αtrans=-0.108。我们将这个 -10.8%的差距解释为对跨性别者所经历的收入惩罚的估计。

表示总差异,SAAB即为出生所得性别,G为后续性别,F为女性、M为男性,下同。式中,总差异被分解为因男性而产生的差异(αmale)、因变性为男性而产生的差异(αMAAB)和因变性而产生的差异(αtrans)。结合上文结论,可以发现,αtrans-αmale=-0.179,αtrans+αmale=-0.037,可以得到αtrans=-0.108。我们将这个 -10.8%的差距解释为对跨性别者所经历的收入惩罚的估计。

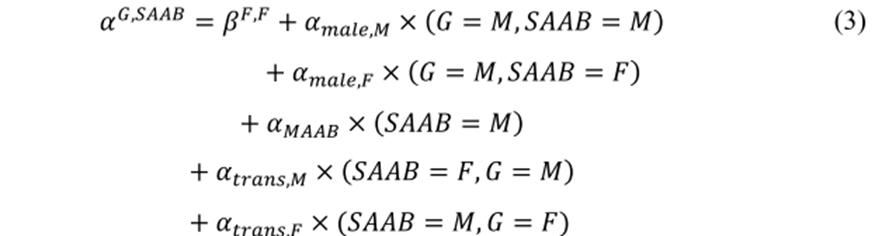

这两个事件研究效果还有其他可能的解释。例如,跨性别差距本身可能因性别而异。与此相关的是,跨性别男性和女性之间的性别工资差距可能有所不同,即跨性别男性的男性增益不等于跨性别女性的女性惩罚。这两种解释都符合这样的现实:跨性别男性更容易被“一视同仁”(即被雇主和/或客户同样视为顺性别男性),或者是,跨性别女性比男性面临更多的审查和敌意。这个更灵活的模型可以写为:

事件研究估计值将反映出αtrans,F-αmale,M=-0.179, αtrans,M+αmale,F=-0.037。等式(2)中的跨性别差距估计所得的 -0.108代表αtrans,M和αtrans,F的平均值,假设αtrans,M=αtrans,F。

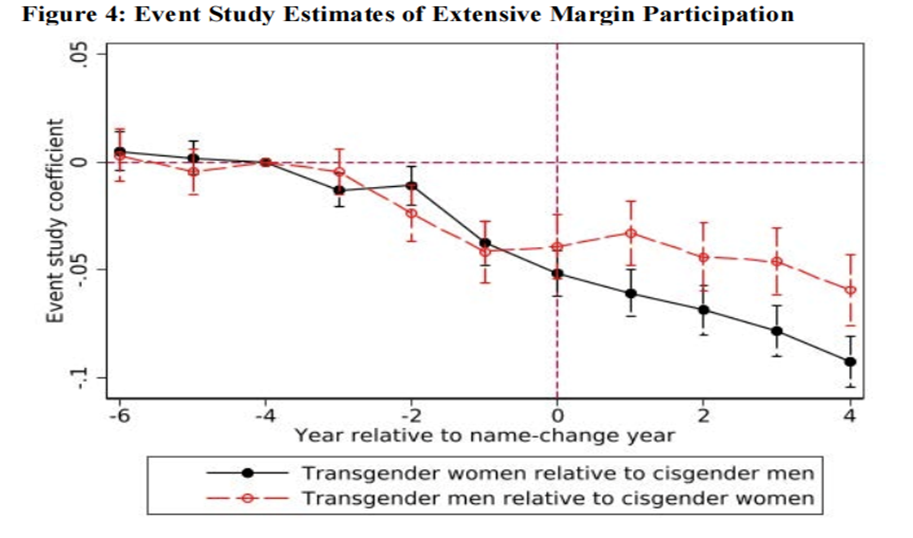

同时,集约边际(收入变化)和广延边际(劳动参与率变化)上的差异都可能导致跨性别者的收入惩罚。图 4 同样绘制了stacked event study回归,其中结果变量更换为收入是否大于0。可见,跨性别女性的相对于同龄顺性别男性,劳动参与率下降 9 个百分点;相对于顺性别女性,跨性别男性的劳动参与率也下降了 6 个百分点。

3.2 利用兄弟姐妹比较的横截面数据估计

进一步地,文章还对跨性别者与其顺性别兄弟姐妹和同事进行了横截面数据上的比较。这些方法使我们能够确定年轻群体的跨性别差距。文章将(a)在同一份纳税申报表上共同作为受抚养人至少三次出现并且(b)年龄在五岁以内的两人定义为兄弟姐妹。将每对兄弟姐妹的数据组织成两个观察结果——一个针对跨性别者,另一个针对顺性别兄弟姐妹。由于样本相当年轻,因此文章仅使用 2022 年(最新可用年份)的观察结果来获取收入数据。

对样本限制如下:首先,年龄限制在 1981-1999 队列中。再者,文章要求跨性别者和跨性别者都必须接受教育。估计将包括每对兄弟姐妹的固定效应,并将标准误差集中在家庭层面。

两个兄弟姐妹往往会经历相似水平的童年资源和相似的遗传天赋。然而,兄弟姐妹之间在婚姻状况和子女抚养等成年结果方面的可观察特征仍然存在显着差异;这些剩余的差异很容易导致跨性别者及其兄弟姐妹之间的收入出现巨大的、系统性的差异。因此,文章在这些回归中包含不同的协变量集,以恢复残余的跨性别差距。遵循性别工资差距文献,文章首先考虑一组与人力资本相关的有限协变量,包括教育(大学教育年数的线性项和当前是否大学生的虚拟项交乘)和潜在工作经验(年龄-教育程度-18)的二次项。我们还考虑了添加第二组与家庭状况相关的协变量(包括婚姻状况,是否有受抚养人,以及是否有 5 岁或以下最小受抚养人的虚拟变量) 、行业固定效应、职业固定效应和是否居住于人口排名前 30 位县城内的虚拟变量。

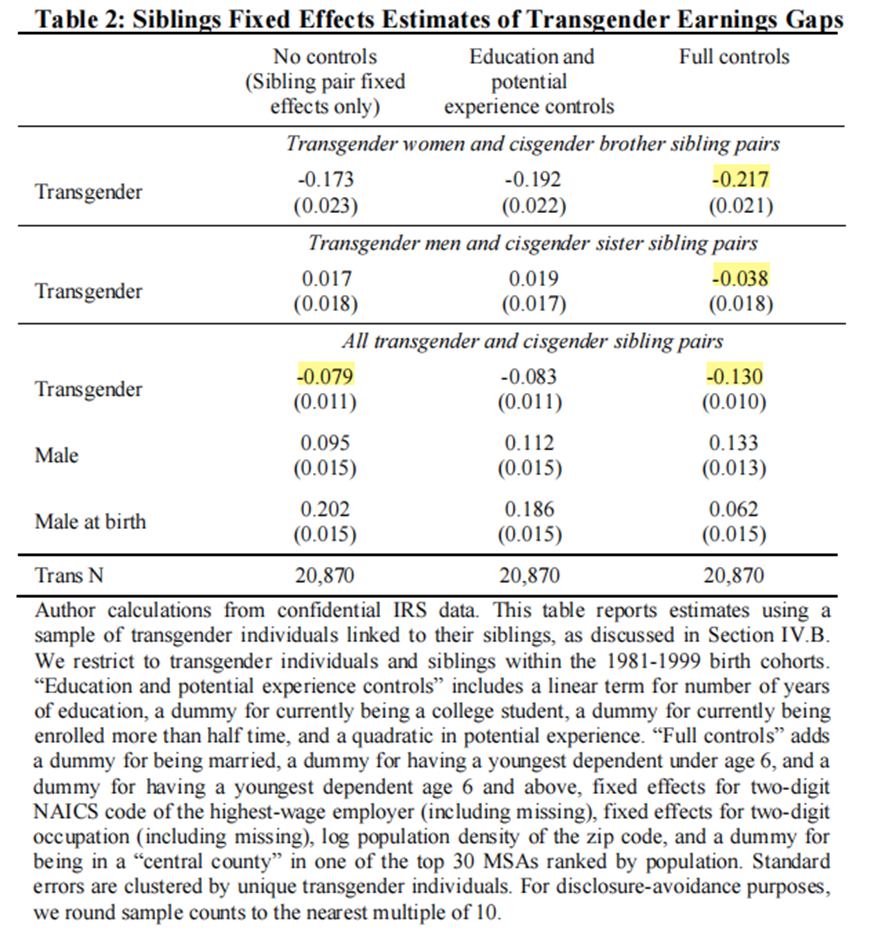

表 2 第1、2、3行分别报告了跨性别女性组、跨性别男性组和综合分组的结果。表2第 1 列显示了除了兄弟对的固定效应之外没有任何控制的结果,第2、3列则进一步添加了教育和其他控制变量。基于此,发现估计的跨性别收入差距为 7.9 个百分点。进一步发现,当回归中纳入对教育、经验、家庭特征、行业和职业虚拟以及地理位置的控制时,跨性别收入差距变得更大。

3.3 利用同事间比较的横截面数据估计

最后,文章利用同一职业中跨性别同事的跨性别状况差异来估计跨性别收入差距,将跨性别者与在同一家公司工作的顺性别同事进行匹配(基于 2022 年 W-2 最高工资表上报告的雇主识别号)。这种方法的一个关键优势是能够消除未观察到的公司特定异质性,这种异质性可能会导致跨性别收入差距,例如对性别少数群体友好的公司氛围。这种方法还规避了对父母或其他家庭成员可能对跨性别和顺性别兄弟姐妹进行差别待遇的担忧。此分析的一个关键样本限制是,文章要求个人至少工作一年。与兄弟姐妹分析一样,我们仅包括1981-1999出生队列中的个体。

附录I3同样显示,跨性别和顺性别同事之间的可观察特征仍然存在一些差异,比如跨性别个体比顺性别同事获得了更多的教育年限。因此,文章在回归中包括每个同事对的固定效应,并将标准误集中在同事对中的跨性别成员的水平上。

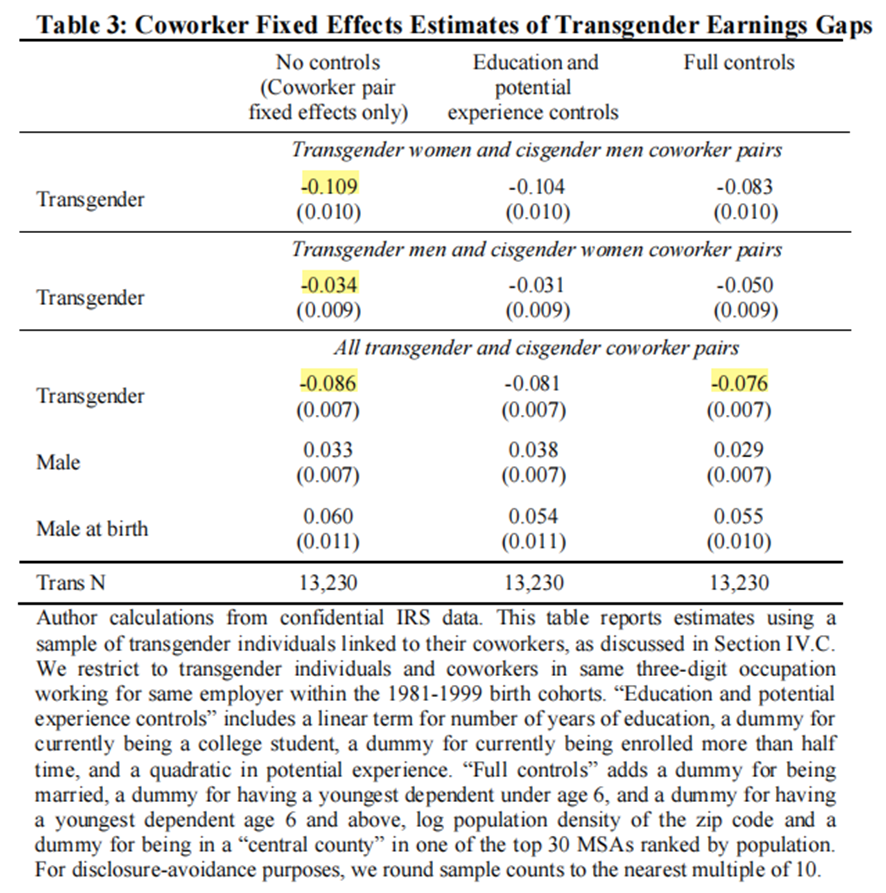

表 3 按照表 2 的格式呈现了相应结果。第一列不包括除每对同事的固定效应之外的任何控制,其余列显示了包含其他控制变量(注意,同事间的职业和行业本质上是固定的,因为我们比较的为同一雇主工作的相同职业的同事)。与兄弟姐妹分析一样,文章发现跨性别女性的收入比顺性别男性同事低:在本例中,低约11个百分点。文章还发现,跨性别男性的收入比顺性别女性同事低约 3.5 个对数点。当我们将所有同事对合并起来时,发现跨性别者的收入损失约为8到9个对数点。当我们纳入其他控制变量时,跨性别女性的惩罚略有下降,跨性别男性的惩罚略有增加;总体跨性别差距保持不变。

文章还发现,在工作中,跨性别者如果性别为男性,则可额外获得3个百分点的收入增益;如果出生时性别为男性,则可额外获得6个百分点的收入增益。

3.4 跨性别者的工资差距总体估计

总之,在解决与跨性别个体样本相关的选择性问题的三个方法中,文章一致估计,相对于处境相似的顺性别个体,跨性别个体的收入惩罚为6至13个百分点。文章强调,我们并没有将跨性别者和顺性别者之间的差异解释为仅仅归因于直接歧视,尽管这些估计肯定包括歧视。例如,变性手术的实施也可能会导致收入差距的出现,而这并不属于歧视造成的收入差异。综合来看,文章发现这两种横截面数据估计方法产生的结果与面板数据方法的所得结论十分相似。

总结

04

文章使用机密管理数据来识别美国超过55,000名可能的跨性别者。相对于基于调查的样本,文中样本具有非常高的真实度:他们能够识别出主动向社会保障管理局更改性别标记的个体,以及以与性别标记更改性质相似的更改名字的个体。文章发现明确的证据表明跨性别身份在劳动力市场上受到惩罚,这种影响从6%到13%不等。

论文首次提供了关于美国跨性别者身份相关收入差异的高质量证据,因为美国对跨性别者的政策和态度存在很大差异。总体而言,文章的结果与美国的跨性别者可能受益于更强有力的劳动力市场保护的观点是一致的,因为我们注意到,样本在教育和家庭背景,特别是在父母收入方面存在着较大的正向选择性。这表明,无法获得这种资源的变性者可能会经历更糟糕的经济结果。这也需要更多的研究。

当然,鉴于最新版本下美国存在官方承认的97种不同性别,这样的研究似乎还可以近乎无限地进行下去(bushi。

推文作者

唐潮,中央财经大学中国公共财政与政策研究院在读硕士生

Abstract

We provide the first evidence on transgender earnings in the US using administrative data on over 55,000 individuals who changed their gender marker with the Social Security Administration and had gender-congruent first name changes on tax records. We validate and describe this sample which exhibits positive selection likely associated with the ability to legally affirm gender. To address selection we estimate transgender earnings gaps using timing variation within-person and variation across siblings and coworkers. All three approaches return evidence of robust transgender earnings penalties of 6-13 log points driven by extensive and intensive margin differences.

声明:推文仅代表文章原作者观点,以及推文作者的评论观点,并不代表香樟经济学术圈公众号平台的观点。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号