图片来源:百度图片

原文信息:

Olle Folke, Johanna Rickne. (2022). Sexual Harassment and Gender Inequality in the Labor Market. The Quarterly Journal of Economics, Volume 137, Issue 4, November 2022, Pages 2163–2212.

导读:今天,笔者将介绍一篇2022年发表于Quarterly Journal of Economics上关于性骚扰和性别不平等的论文。关于性骚扰方面的问题在经济学文献中研究的较少,这篇文章的实证研究分成了三个部分,各部分采用了独立的方法来进行分析,包括:(1)相关性研究(2)调查实验(3)对工作转移的分析。这三部分每一个单拿出来都不足以使该文章发到QJE上,但是三个部分合在一起并且每部分都进行了诸多分析,使文章的工作量非常巨大,而且本文作者在2010年左右就开始进行实验,2020年完成基本研究进行宣讲修改,一直到今年正式见刊,可以看出作者在用心对文章进行打磨,值得我们学习。调查实验是本文的一大亮点,有时候即使我们不具备条件做自然实验,也可以通过调查实验来研究相关的问题,但是这种方法有好处,也有坏处(如假设偏差、社会期望偏见等),下面让我们一起来看本篇文章。

01

引言

工作场所对劳动力市场中的性别不平等起着重要作用,女性和男性在工作场所之间存在着强烈的隔离,这种隔离解释了15%-20%的性别工资差距,本文将研究工作条件中的性别歧视是如何导致这种不平等的。性骚扰在民法中被定义为歧视,是一个非常普遍的工作场所问题,对受害者造成严重后果。大约一半的女性在工作生活中的某个时刻成为受害者,对身心健康产生广泛负面影响。

文章认为,性骚扰通过对男性和女性施加成本,加剧了劳动力市场中的性别不平等,而男性和女性的工作场所选择有助于减少性别隔离,缩小性别工资差距。文章中用三组瑞典数据的实证分析来支持这一论点,利用全国代表性调查数据,记录了针对工作场所性别少数群体的更高骚扰风险,之后使用调查实验量化这些风险的巨大负面评估,特别是对于与骚扰受害者性别相同的受访者。文章最后将骚扰风险与工作场所的工资水平和工作场所的转换联系起来,发现女性在高薪场所面临更高的风险,男性则在低薪工作场所面临更高风险,而骚扰与扩大隔离和性别工资差距的过渡有关,这些结果说明了性骚扰如何降低女性和男性比例并成为保持工作场所性别少数群体的动机。根据后面的计算,性别工资差距的很大一部分归因于歧视性的工作条件,证明性骚扰后的转换会加剧性别隔离和性别工资不平等。

关于歧视经济学的研究主要是工资、招聘和晋升方面的歧视,这篇文章的主要贡献主要是对工作条件方面的歧视进行了补充,而且关于工作条件的经济学研究大多是从补偿差异的理论角度来处理,这篇文章也对不同场所之间受访者进行理性选择后是否得到了工资补偿也进行了讨论;其次,这篇文章在数据上也进行了改进,通过使用具有全国代表性的调查数据来描述不同性别比例的工作场所中男性和女性的性骚扰风险的变化情况,这一分析推动了之前对较小数据集的研究,之后文章对性别比例的客观和持续测量,也改进了以前工作中使用的自我报告分类数据。

02

工作场所性骚扰、性别隔离和性别工资不平等

在这一部分,作者首先描述工作场所性别比例中的性骚扰预期模式,还解释了为什么在同一工作场所,高骚扰风险和低骚扰风险的人对不礼貌行为的厌恶可能不同。基于这些讨论,作者将性骚扰添加到工作场所效用函数中,并用它来理解骚扰如何影响劳动力市场中的性别隔离和工资不平等。

首先,作者讨论了风险的来源。同一工作场所的男性和女性受到骚扰的风险可能不同,女性的风险可能更高,因为性骚扰从根本上是性别规范和男女权力关系的表现。骚扰风险会随着工作场所中异性的比例增加而增加,其中工作场所性别少数群体更有可能拥有异性主管和经理,可能会增加他们受到骚扰的风险。另外工作场所性别少数群体的风险因素从事反刻板印象职业的可能性更大,在职业选择中违反性别规范的人可能会引发同事的性骚扰。

其次,根据对接触、性别权力等级和职业性别规范的研究,作者预测了工作场所性别比和骚扰风险之间存在着一些关系。在大多数工作场所,女性的风险比男性高,而且她们的风险会随着工作场所中男性比例的增加而增加。男性和女性的不同骚扰风险可能会在他们特定工作场所工作所获得效用方面造成差距。

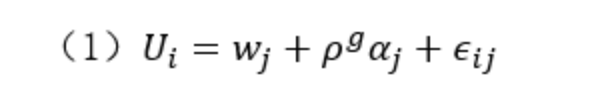

为了从工作场所j的就业中定义个人i的效用,文章偏离了Rosen(1986)的补偿差异规范模型,以支付单位表示效用,方程如下:

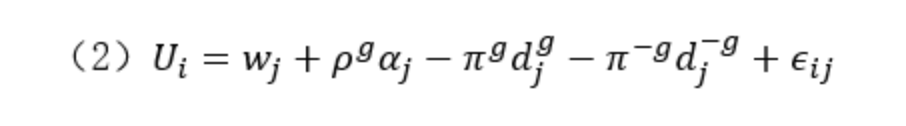

作者预计女性和男性在同一工作场所有不同的性骚扰风险。因此,在将性骚扰添加到工作场所效用函数中时,作者将这些特定于性别的风险添加为两个单独的缺陷,并定义了特定性别效用函数来理解性骚扰如何影响性别隔离和工资不平等:

其中,wj代表工作场所j的工资,djg/dj-g表示个体i在工作场所j遭到同性/异性骚扰的风险,决定了相对应的风险系数,αj表示工作场所j提供便利设施的水平,ρg为相对应的偏好,且djg≠dj-g。

该效用公式可以帮助我们来理解性骚扰如何影响性别隔离和工资不平等,并得出性骚扰是否(以及如何)影响性别隔离和性别工资差距的比较估计。

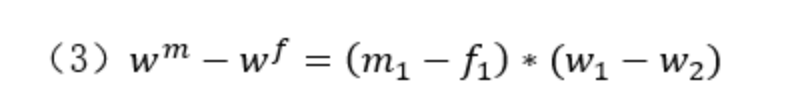

接下来,性骚扰产生的放大机制在观察上等同于男性和/或女性不愿意与异性共事,作者将性别工资差距定义为男女平均工资的差异:

如前所述,性骚扰使女性比男性更有可能选择收入较低的工作场所,从而增加了公式(3)左边部分的规模。对于右边部分,是工作场所1和工作场所2之间的工资差异。在现实的性骚扰风险斜率下,即女性的风险比男性的更高,异性工作者的比例也会更高,骚扰会增加这一差距。男性主导的工作场所1的平均骚扰率将更高,迫使其支付更高的相对工资来吸引一半的工人。

03

性骚扰与工作场所性别比例

这部分的数据来自每两年一次的瑞典工作环境调查,作者在1999年至2007年间使用了五个调查波,并在调查的120个问题中设置了两个关于同事或经理的性骚扰的问题,同时设置了一个虚拟变量,对于两个问题回答肯定的受访者,该变量的值为1。

之后作者使用瑞典的强制性身份代码将调查对象与行政数据联系起来,最终样本量为37439,并进行描述性分析,分析结果如表1。

表1显示了自我报告性骚扰的概率在个人和雇主属性以及职业之间的差异。在文章的数据中,过去12个月里自我报告性骚扰的人对自己的工作更不满意,上班时间更不安。线性回归将这些差距量化为大约0.5个标准差。但即使在保持这些相关形式(mistreatment)不变下,自我报告性骚扰的人在上班时对工作的不满和不安感也会增加0.2个标准差,如图1所示。

之后作者绘制了自我报告的骚扰随工作场所男性比例的变化(图二左侧),可以看到在男性和女性之间呈现出相反方向变化,这一结果证实女性和男性的性骚扰风险随着异性工作者的比例而增加;接着对性骚扰虚拟变量在工作场所的男性比例进行了回归,添加了一系列控制变量,并报告了男性比例的估计系数(图二右侧),可以看到无论是对职业还是主管性别的控制,都不会将估计的关系降至零。这提供了支持接触假说的提示性证据,根据接触假说,性骚扰风险随着日常工作环境中异性工作者的比例而“机械地”增长。

04

工作场所性骚扰的评估

这一部分,作者使用调查实验,假设工作选择,来评估性骚扰风险,最终收集到3987份样本,调查实验设计如下,调查表中的内容和顺序随机呈现给受访者。

接下来作者在调查实验的工作环境一项中引入了性骚扰的假设情景,并根据受访者自己的劳动力市场背景来分配受害者的性别(即女性受访者看到男性受害者,混合型和男性受访者看到女性受害者),情景内容如表二。

作者之后将受访者的特征与瑞典劳动力数据进行比较,发现受访者的年龄分布与全部劳动力相似,但最年轻年龄组的人数严重不足。他们更有可能是男性、受过高等教育和高收入。作者使用了人口权重来调整调查权重的方案来纠正这些不平衡以及数据不具代表性的问题,如表A3所示。

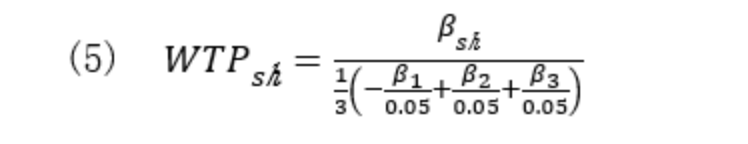

接着本文用支付意愿(WTP)来衡量工作条件的估值,在之前工作假设的水平上生成数据,并使用线性OLS进行回归,如公式(4)。

虚拟变量Yitj表示个人i是否在表t中选择了特定工作j,X'itj包含除了工资外其余的工作特征,SHitj是三个性骚扰情景, W-5itj、W+5itj、W+10itj分别代表工资中与当前工资相比少5%,多5%,10%三种类型,表示与参考类别相比,工作选择差异的百分比,βsh是性骚扰系数,表示与“no information”的参考类别相比,选择性骚扰假设情景的工作的人相差的百分比。

之后作者根据估计结果计算支付意愿,如公式(5)

如,WTP=-0.05,表示在其他条件不变下,平均受访者对带有性骚扰插图工作的厌恶等于他们对工资低5%工作场所的厌恶。结果如图3、4所示

从图3中我们可以看出:①处表示受访者愿意支付10%更低的工资来交换更灵活的工作时间(与Maestas等人在2018年估计的9%相似);②处-0.1意味着人们对进入性骚扰的工作场所(假设情景)与选择比现在工资低10%的假设工作的厌恶程度相同;③处可以看出男性和女性对进入工作场所受到骚扰的偏好非常相似,所以按性别划分的样本并没有真正产生差异(5%显著性水平下)。

在图4中,作者将样本进行拆分以测量性骚扰风险对和受访者相同性别和不同性别的不同估值,最右边呈现了三个性别构成类别中,受访者看到同性和异性受害者的估计结果,这三种情况在看到同性受害者都显示了更大的负面评价。所以,作者用异质性检验和描述性分析来探究有什么机制使受访者对看到与自己性别相同的性骚扰风险受害者,产生了更大的负面影响:给出的解释是个人健康风险和群体内利他主义两种解释。

图4中间部分显示,在“至少有一些风险”受访者中,性骚扰的支付意愿(WTP)更大,表明受访者对自身健康和安全的担忧可能有助于解释整个样本中看到同性受害者产生更大的WTP,即负面影响,这也是对个人健康风险的解释。但是,我们也看到那些低风险(Low Risk)之间的估计差值也很大,这表明较大的支付意愿(WTP)不仅能由自身风险表明,并且群体内利他主义也可能在这个受访者看到同性受害者的假设情景后产生更大的负面反应这个现象起作用。

作者在这一部分还提到了调查实验的优缺点,指出本文调查实验的潜在缺点包括“假设偏差”和“社会期望偏见”。

05

性骚扰、工资和工作场所转换

这一部分,文章使用Abowd,Kramarz和Margolis(1999)设计的经验框架,在整个劳动力市场的数据中计算受访者工作场所支付的特定工作场所的工资溢价。如图5所示,每增加5%的男性就会增加两个数据,一个是左侧纵轴上过去12个月中女性和男性自我报告性骚扰比例的差异(圆圈),左下角存在着负面价值,表明在女性主导的场所中,男性自我报告的性骚扰比女性多10%,进入混合工作场所后,女性开始比男性报告更多,最后在男性比例最多的地方,女性自我报告的性骚扰比男性约高出20%;另外一个是右侧纵轴上工作场所的工资溢价(灰色正方形),在这里使用了AKM固定效应的经济学度量,图中左下角,表明男性是瑞典劳动力市场中薪酬最低的工资场所性骚扰的主要受害者,而在右侧我们可以看到,女性是主要受害者,比男性遭受的骚扰要多得多,而且在这些男性主导的高薪工作场所中,女性的骚扰率和绝对意义也非常高。所以对男性来说,他们不想成为性别少数群体,因为他们受到了更多的骚扰而且工资很低,但是对女性来说就需要进行权衡,如果进入到一个更多男性主导的公司,薪水会更高,但与在那里的那些男同事相比,工作环境也最差。

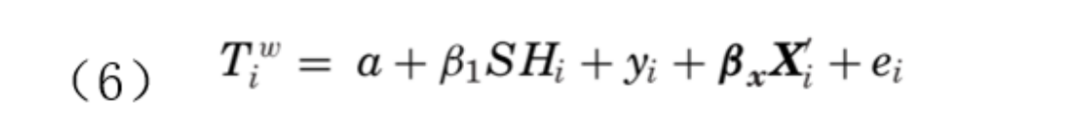

为了确定性骚扰是否与工作场所的改变有联系,文章比较在调查中自我报告骚扰和没有自我报告骚扰的人之间的职场转换概率,并在每个调查年度设置了单独的回归,回归方程如(6)。

其中,Twi为转换虚拟变量,如果受访者在那一年与在接受调查时在同一工作场所工作,定义为0,反之为1,w表示调查时间前三年到后五年的年度时间点,系数估计的结果如图6,结果显示,在调查后的几年中,男性和女性对自我报告性骚扰的结果都是正向和有统计意义的,自我报告性骚扰的人比其他人更有可能转换到新的工作场所,女性的估计值略高于男性,而且随着时间的推移不断变得更强。我们可以看到在包括所有的控制变量时(三角形),自我报告骚扰的女性在调查后三年内转换到新的工作场所的可能性要高4%。在调查样本中,女性的平均转换概率是18%,这相当于增加了25%,而男性的估计结果增加了3%,这比男性平均转换概率21%增加了15%。

并且我们看到,当控制人口特征时,会得到更小的估计结果,其中作者认为这主要是和年龄特征有关,因为那些自我报告性骚扰的年轻人更有可能跳槽,而且更有可能是最近进行工作场所的转换,当作者增加对男性工作场所比例的控制时,估计值进一步缩小,但没有到0,因为工作场所中的性别少数群体更有可能换工作,但是他们只占工作场所转换和自我报告性骚扰之间的关系的一小部分。

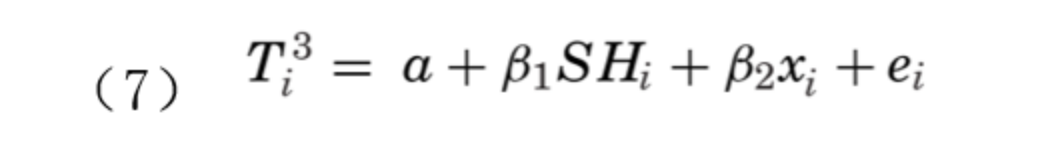

进一步的,作者将数据限制为从接受调查起三年内转换工作场所的受访者,为了扩大性别不平等,对“转换”设置了4个虚拟变量(两个针对女性,两个针对男性);对于性别隔离,如果这种“转换”导致了同性别同事比例与之前工作场所相比增加,则这两个虚拟变量定义为1,否则0;对于性别工资差距,如果女性转换到了工资溢价更低的工作场所,则定义为1,男性则相反,回归方程如(7)。

跟之前回归研究一样,作者关注对过去12个月中自我报告性骚扰虚拟变量的系数,如果该系数估计是正的,那么性骚扰后的工作场所转换比其他转换更有可能扩大劳动力市场的不平衡。从回归结果中可以看出(表3),关于工作场所转换的结果表明,性骚扰后的转换加剧了劳动力市场的性别不平等。女性的转换导致工作场所之间出现了更多的性别隔离,而且在数据中女性自我报告性骚扰的可能性是男性的三倍,这说明,在整个劳动力市场,性骚扰扩大了性别的工资差距,给女性带来的转换负面工资是男性的三倍。

06

总体性别不平等的重要性

为了计算性骚扰如何影响性别工资差距,这一部分比较了它如何影响女性在高薪工作场所工作的相对动因,来计算工作条件怎样改变从工资中获得的效用。作者使用了之前呈现的效用函数(公式2),并将计算的结果呈现在表四。

第一排显示了男女在平均特定工作场所工资溢价的差距为0.047个对数点,假设男女工资场所的工资相同,那这一差距就可以解释为在典型的男性工作场所比在典型的女性工作场所工作的工资增加4.7%;第二排结果表示,当女性从普通女性的工作场所转换到普通男性的工作场所时,同性别受到骚扰的风险增加,而她的男性同事受到骚扰的风险减少,从这些变化中,她的净效用减少相当于0.012对数点的工资下降;就男性而言,性骚扰以相同的方式增加他们的效用收益(0.01对数点)。与男性相比,性骚扰使女性的收入减少了0.013个对数点,抵消了她们28%的相对工资收入(对数点),对这一结果作者给出了另外一种解释,性骚扰对女性进入男性高薪工作场所的抑制,就像对女性从获得的工资收入中征收28%的“效用税”一样。

为了将这种“效用税” 转化为对性别工资差距的影响,作者做出了与第二节一般均衡分析相同的假设,即妇女进入低薪工作场所的原因是工作条件对效用的性别差异。低薪工作场所为女性提供了工作条件,使他们比男性获得更多的效用。在均衡状态下,这种工作条件中效用的性别差异等于平均工资溢价的性别差异。反过来,如果消除性骚扰带来的负面效用的男女差距,就会减少相同数量工资溢价中的性别差异。在本文的样本中,原始性别工资差距为0.166个对数点,那么根据上面说的,这将消除8%的差距(0.013/0.166)。因此可以得出结论,性骚扰,对女性进入低收入工作场所的影响,占女性低工资的近十分之一。

07

结论

在本文的研究中,发现工作场所中性别少数群体遭受同事和经理的性骚扰率更高,并且与在这些工作场所共存的性别多数同事相比,这些性别少数群体更倾向于反对这种性骚扰,这意味着可以将性骚扰概念化为对工作场所性别少数群体的攻击,因为他们在相同的工资水平下具有更差的工作条件;另外,作者认为劳动力市场中高薪工作场所中的女性和底薪工作场所中的男性支付了“效用税”,这意味着性骚扰会阻碍男性和女性选择工作地点,也会引发女性离职(至少是在男性主导的高薪工作场所);最后,作者提出研究结果可能有助于了解对工作场所中性别少数群体骚扰的未来轨迹,制定针对性别多数群体的偏好的政策,来帮助建立预防性骚扰的联盟。

推文作者:李笑,山东大学商学院2022级硕士研究生

邮箱:

Abstract

We describe how sexual harassment contributes to sex segregation and pay inequality in the labor market. Combining nationally representative survey data and administrative data, we show that both harassment and wages vary strongly and systematically across workplaces. Women self-report more harassment from colleagues and managers in male-dominated workplaces where wages are relatively high, and men self-report more harassment in female-dominated workplaces where wages are low. These patterns imply two ways that harassment may contribute to gender inequality. First, harassment deters women and men from applying for jobs in workplaces where they are the gender minority. A survey experiment with hypothetical job choices supports this mechanism. Respondents are highly averse to accepting jobs in workplaces with a higher harassment risk for their own gender, but less averse when people of the opposite sex are at higher risk. A second way that harassment contributes to inequality is by making workplace gender minorities leave their workplaces for new jobs. An analysis of workplace transitions supports this mechanism. Women who self-report harassment are more likely to switch to new workplaces with more female colleagues and lower pay.

声明:推文仅代表文章原作者观点,以及推文作者的评论观点,并不代表香樟经济学术圈公众号平台的观点。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号