图片来源:豆包

文献信息:Andre, P. (2025). Shallow meritocracy. Review of Economic Studies, 92(2), 772-807.

原文链接略

01

论文导读

在当代社会,“只要努力,就会有回报”似乎是一句无需质疑的信条。它支撑着我们对教育、职业晋升、财富分配乃至社会政策的道德判断,被视为公平的象征。但我们真的生活在一个奖赏努力的世界吗?如果一个人所做的选择,早已被出身、资源、教育机会所限定,我们是否还能理直气壮地说:“这都是他自己的决定”?

本期推送的这篇文章《Shallow Meritocracy》,由Peter Andre发表于Review of Economic Studies,正是对这一问题的深刻剖析。作者通过一项涵盖超过9000名美国受访者的大规模在线实验,精心设计出两个概念鲜明的公平观:一种是只看表面努力的“实际选择功绩观”,另一种则试图回溯背后环境影响的“可比选择功绩观”。在面对同样的努力水平和不同的环境背景时,公众究竟会倾向于哪一种判断?文章的答案,也许会让我们重新审视“公平”的含义。

背景与研究动机

02

功绩观长期以来被视为现代社会分配正义的核心原则。按照这一理念,个体的回报应建立在努力、能力与自主选择之上,而非出身、运气或家庭背景。这一原则不仅广泛嵌入公共政策与教育资源配置之中,也深刻塑造着人们对“谁应得更多”“谁值得被奖赏”的日常判断。

但现实往往并不如理念那般理想。一个人是否“选择”努力,常常并非源于自由意志,而是在制度激励、歧视机制、成长经历等外部力量的共同塑造下做出的回应。在这种境遇中,若仍以“结果论”的标准进行奖惩,我们是否无意中忽视了这些人所面对的结构性障碍?是否用“你可以选择”这样的标准,掩盖了“他从未真正拥有选择”的真相?

本文正是对这一问题的正面回应。与以往多停留在理论批判层面的研究不同,作者通过一项具备真实激励的大规模行为实验,系统考察了普通人在面对“被环境塑造的选择”时,是否会在奖惩判断中体现出对环境因素的敏感与调整。这项研究不仅为我们揭示功绩观在现实中如何被实践,更引导我们思考:我们所信奉的公平,是根植于理解与同理,还是仅停留在选择结果的表面——是“深层”的,还是“浅层”的?

03

实验设计

本实验设置了两个角色类型:工人和旁观者。工人负责完成一项在线查找邮箱的任务,按件计酬,报酬率由系统随机分配,分别为每项任务$0.50(高薪)或$0.10(低薪)。每两位工人组成一组,完成一定数量的任务并获得相应收入。旁观者则观察一组工人的任务完成量和原始报酬,并根据自身判断,在两人之间重新分配这笔绩效收入,以体现其对“谁更值得被奖励”的判断。

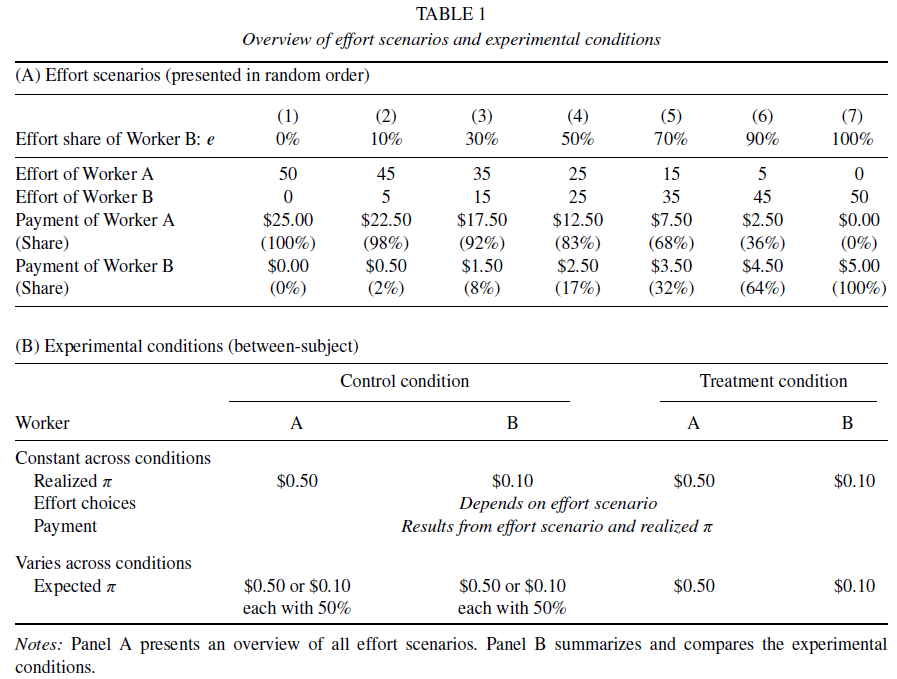

为直观展示不同努力水平与收入分配情景,表1列示了实验中用于呈现给旁观者的七种典型任务完成比例(Panel A),以及工人在不同实验条件下对自身报酬率的认知状态(Panel B)。在所有情境中,工人A和B共同完成50个任务,但具体分布及原始收入存在差异,为旁观者的奖励判断提供基础。

为识别旁观者是否会考虑外部环境对努力选择的影响,实验设定了两种条件。对照组中,工人在选择努力程度时并不知道自己属于高薪还是低薪组,因此其选择可视为在公平预期下作出。处理组中,工人在决定努力前已知自己的报酬水平,这使得其选择可能受到激励结构的直接影响。这一操控使研究者能够观察旁观者在环境公平与不公平条件下是否调整其奖惩判断。

实验中,旁观者需对多组不同的工人任务完成情景进行奖励分配,包括预设的7种典型努力差异场景与一组真实工人数据。任务顺序随机呈现,且未告知哪组为真实支付情景,从而促使旁观者在每一组中都认真判断。所有工人和旁观者的行为决定均具实际金钱激励,确保实验结果能够真实反映人们对功绩与环境的判断倾向。

主要结论:选择真的“自由”吗?

04

本部分汇报实验的核心发现,重点分析在不同实验条件下,旁观者的奖励分配行为是否受到工人所处环境的影响。作者聚焦的核心问题是:当努力差异来源于不公平的外部环境时,公众是否仍坚持基于“实际结果”进行奖惩?

4.1努力差异的环境成因验证

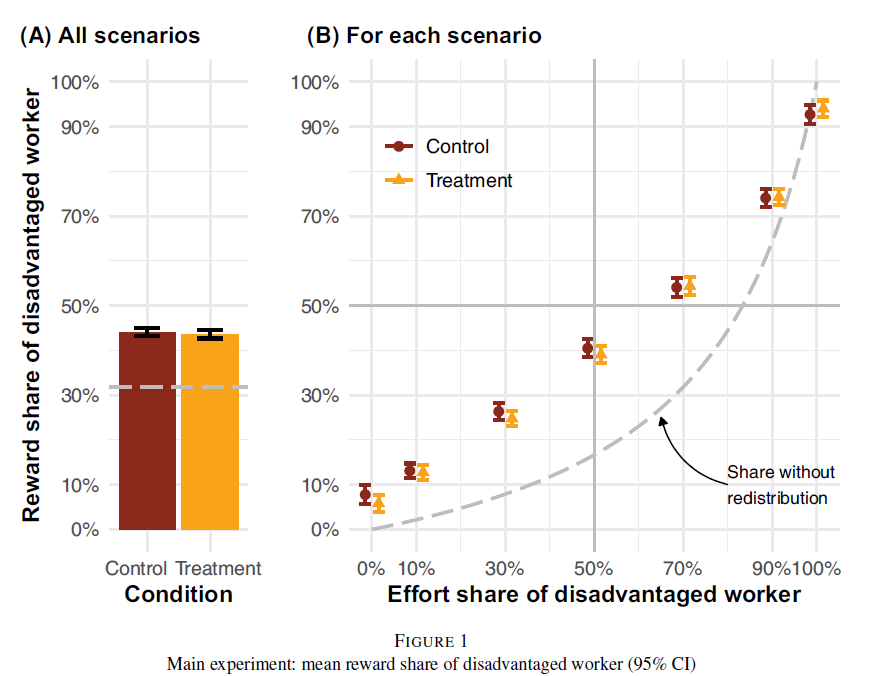

研究首先验证了实验设置中环境操控是否有效,即工人是否因事先得知报酬率不同而调整努力水平。结果发现,在处理组中,获得高报酬的工人平均完成任务数约为低报酬工人的三倍。这一结果清晰表明:外部激励显著塑造了努力行为。这一发现为后续分析奠定基础——既然努力水平受环境驱动,那么理性的旁观者在作出奖励分配时,理应区分努力背后的“主观意愿”与“外部制约”。如图1所示,高薪工人普遍投入更多,低薪工人则大幅减少努力,明确呈现出因激励不平等导致的行为差异。

4.2 奖励分配的“结果导向”模式

进一步的分析表明,大多数旁观者在奖励分配中高度依赖“实际完成任务数”这一行为结果,较少考虑行为背后的激励差异。例如,在工人B仅完成10%任务的场景下,即使旁观者已被告知其因低报酬而缺乏激励,大多数人依然倾向将更高的奖励分配给高产出的工人A。

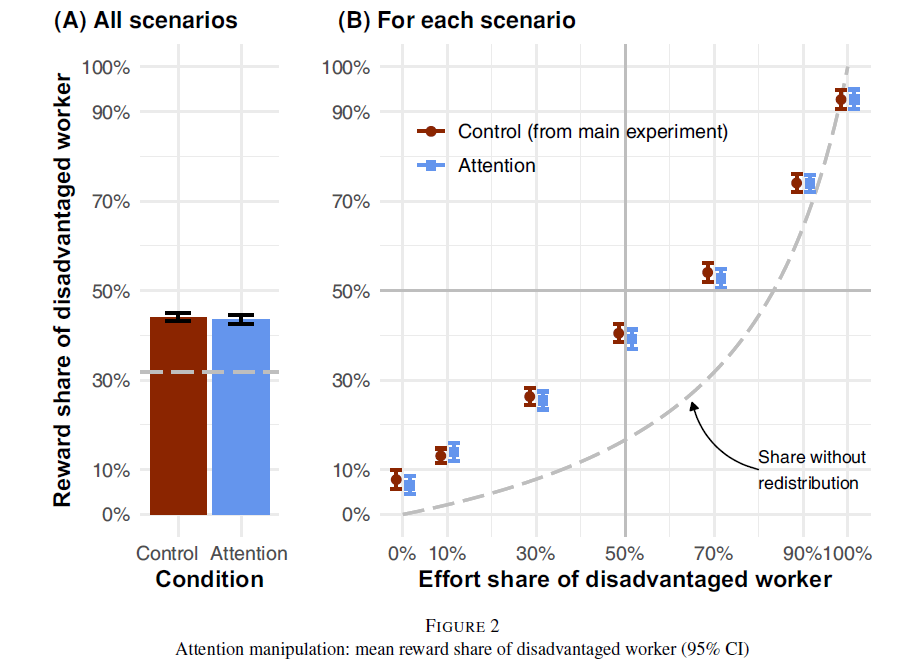

如图2所示,工人B所获奖励份额与其完成任务比例之间呈近似线性关系,显示旁观者普遍以“谁做得多,谁拿得多”为分配准则,而对“为何有人做得少”缺乏补偿性理解。这种倾向清楚反映出一种结果导向、过程忽视的功绩判断逻辑。

4.3 反事实信息的作用:知道≠改变判断

尽管整体上旁观者普遍未对处境不利者(如低报酬工人)做出补偿,但这并非意味着所有人都持有相同看法。为进一步探究功绩观的异质性,作者设计了“反事实信息实验”,测试当旁观者获知“若处于公平环境下,工人B会更努力”时,是否会调整奖励分配。实验将受访者随机分为三组:无信息组(None)、低反事实信息组(Low)、高反事实信息组(High)。后两组分别获知工人B在更高报酬环境下的表现倾向。

结果如图3所示,在高反事实信息条件下,旁观者对工人B的奖励显著提高,平均分配份额提升约9.7个百分点。这表明:当反事实行为被明确揭示时,一部分人愿意打破单纯结果导向的判断逻辑,考虑行为背后的环境限制。

但值得注意的是,这种变化并非普遍现象。即便获得充分的情境信息,仍有多数旁观者继续依据实际努力水平进行奖惩。这反映出“浅层功绩观”的根深蒂固:一方面谴责不公平环境,另一方面却坚持“看结果说话”,无意中对弱势群体加以二次惩罚。

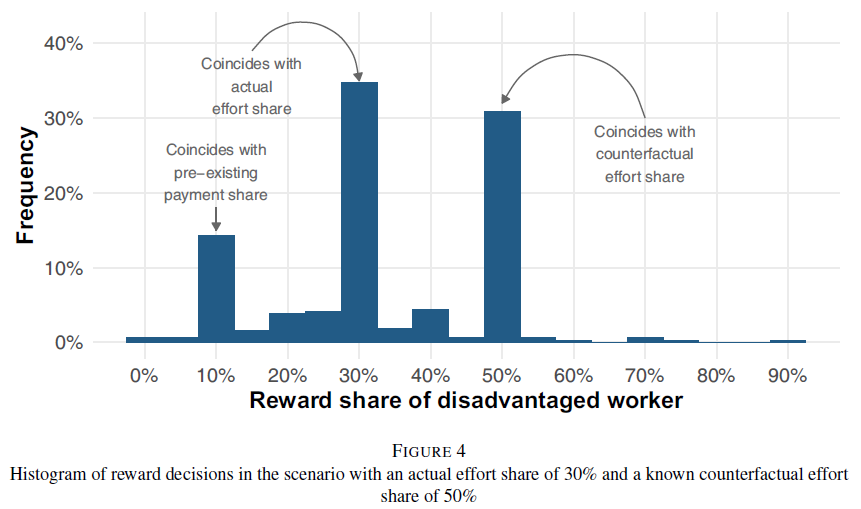

为了进一步刻画行为背后的心理模式,作者绘制了关键的奖励分布图。

4.4 公平观念的类型差异

为了更系统地刻画旁观者在分配判断中的类型差异,作者进一步构建结构模型,将其划分为四类功绩观类型,并估计其占比。该模型基于不同情境下工人B的实际努力、反事实努力与初始报酬,拟合旁观者可能的分配反应。

如表5所示,结果显示:40%的旁观者为“实际选择功绩观者”,始终根据现实努力分配;28.4%为“可比选择功绩观者”,倾向在信息充分时基于潜在选择调整判断;剩余16.2%和15.4%分别为自由至上主义者与平等主义者。这一划分清晰揭示出公众功绩观念的结构性差异:尽管有相当比例的人愿意在信息充分时考虑环境因素,但坚持“只看行为结果”的浅层功绩观仍占主导地位。

4.5 现实场景中的检验

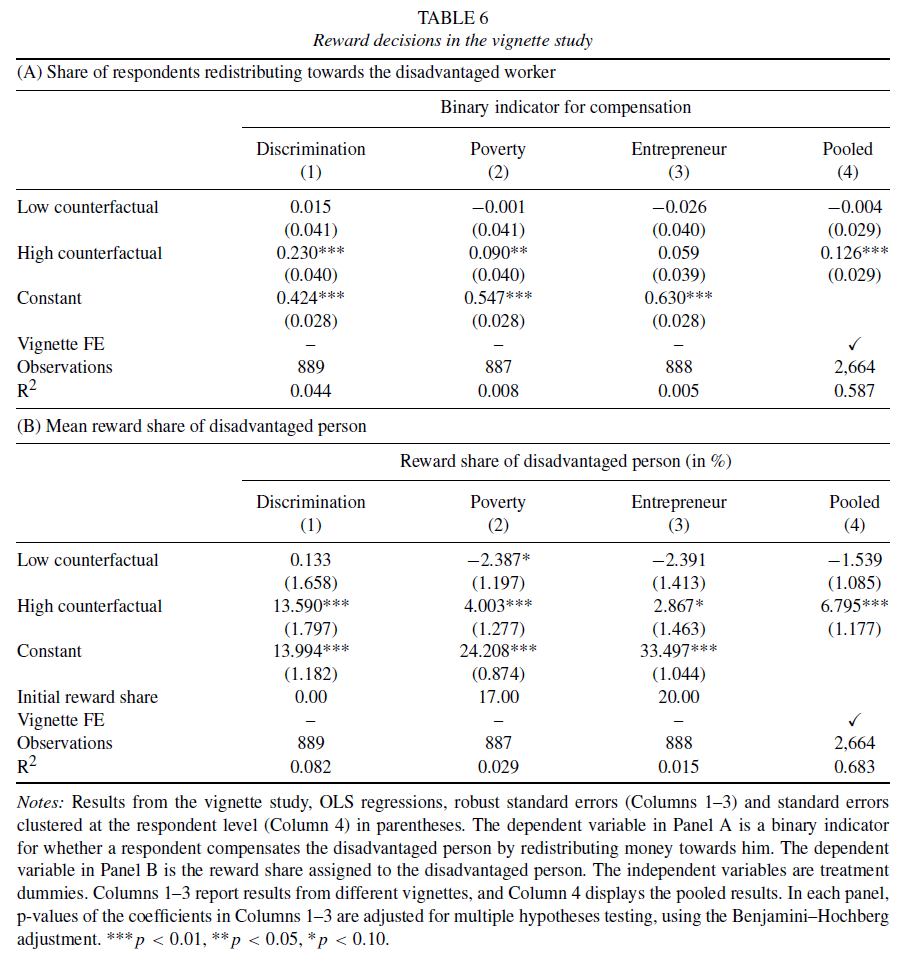

为了验证浅层功绩观是否适用于更具现实复杂性的社会情境,作者进一步开展了情境化短文实验。受访者被呈现真实世界中存在不公平环境的案例,如职场歧视与贫困陷阱,并被要求对个体努力与应得奖励进行判断。

结果如表6所示,在职场歧视案例中,81%的人认为环境不公平,但仍有96%认同“未努力者不该被提拔”;在贫困出身的案例中,73%承认其成长环境存在结构性障碍,但仍有82%认为其低收入“合情合理”。

即使提供反事实信息(如“若环境公平,该员工会更努力”),也仅带来有限影响,例如歧视案例中的补偿比例仅上升23个百分点。这一结果表明,在现实社会中,“浅层功绩观”仍主导着人们对公平的认知与判断。多数人虽能认识到环境的不公,也表达出对弱势群体的同情,但在具体的奖惩决策中,仍倾向于依据可见的行为结果作出判断,从而在无意中固化甚至加剧了原有的不平等。

05

总结

本研究深入探讨了功绩观在现实判断中的运作机制,揭示了一个发人深省的现象:即便人们普遍认同“努力应当得到回报”,在面对由不平等环境塑造出的努力差异时,多数人仍倾向仅依据结果进行奖惩。然而,这并不意味着社会对公平的理解停滞不前。研究发现,当人们被明确告知在公平环境下的潜在选择时,部分旁观者确实会调整分配判断,展现出对环境影响的同理与考量。这一发现表明,人们的功绩判断并非一成不变,而是在信息充足、理解深化的基础上具有可塑性和改善空间。虽然“浅层功绩观”在现实中仍占据主导,但也有相当一部分人正在尝试将“看见的努力”与“看不见的限制”结合考量,推动我们向一个更具理解力与包容性的社会前行。

推文作者:

刘丹,西南交通大学应用经济学硕士生,研究方向为人工智能与公司金融。

吕志冲,西南交通大学管理科学与工程博士生,研究方向为人工智能与公司金融。

推文内容若存在错误与疏漏,欢迎邮箱批评指正!

Abstract

Meritocracies aspire to reward hard work and promise not to judge individuals by the circumstances into which they were born. However, circumstances often shape the choice to work hard. I show that people’s merit judgments are “shallow” and insensitive to this effect. They hold others responsible for their choices, even if these choices have been shaped by unequal circumstances. In an experiment, U.S. participants judge how much money workers deserve for the effort they exert. Unequal circumstances disadvantage some workers and discourage them from working hard. Nonetheless, participants reward the effort of disadvantaged and advantaged workers identically, regardless of the circumstances under which choices are made. For some participants, this reflects their fundamental view regarding fair rewards. For others, the neglect results from the uncertain counterfactual. They understand that circumstances shape choices but do not correct for this because the counterfactual—what would have happened under equal circumstances—remains uncertain.

声明:推文仅代表文章原作者观点,以及推文作者的评论观点,并不代表香樟经济学术圈公众号平台的观点

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号