阅读:0

听报道

原文信息:Li Gan,Qing He,Ruichao Si,Daichun Yi,Relocating or Redefined:A New Perspective on Urbanization in China,NBER Working Paper NO. 26585,December 2019.

两篇对比的文献信息:

1. Fang Wang. Composition of population growth between the fourth and fifth census in urban China. Population Research, 28(3):60-67, 2004.

2. Qin Chen and Zheng Song. Accounting for China’s urbanization. China Economic Review,30:485-494, 2014.

2014年,西南财经大学甘犁教授和房地产大佬“任大炮”任志强先生,关于城市住房空置率有过一个引发关注的争论。甘老师的数据来自中国家庭金融调查与研究中心(CHFS),数据表明,2013年,我国城市住宅市场的整体空置率达到22.4%,城市空置房为4898万套。任志强先生则从住宅竣工数量推算出1998年至2013年我国城市地区新增住房套数和家庭数大体一致,称空置率如此之高绝无可能。(有关报道详见文末附录)

本文是CHFS城镇化与房地产团队对上述问题后续的深入分析,文章较长,主要研究结论可归结为以下几点:

1.城市人口增长的很大一部分是因为“被动进城”——即社区编码的重新分类。从2010年到2015年,这些被重新定义的乡到城移民(来自从农村到城市重新分类的社区,下同)占城市人口增长的33.4%。

2. 尽管在统计上被视为城市社区,但重新分类的社区和重新定义的移民家庭与城市相比,与农村和农村家庭更相似,大多数家庭仍然居住在传统的农村住房中,对参与当地商品房市场的需求很少。

3. 在城市层面,被重新定义的移民规模与住宅用地供应量,和持有空置住房单元的家庭比例显著相关,但与夜间灯光亮度的变化无关。

这些结果表明,对城市化的不准确描述是造成中国住宅供应过剩,从而空置率偏高的一个重要因素。

1 前言

城市化在经济发展中发挥了关键作用,因为大多数制造业和服务业生产在受益于集聚效应的城市地区效率更高(Henderson等人[2009])。根据《世界城市化展望》,到2018年,世界城市人口已从7.51亿人(占世界人口的29.3%)迅速增至42亿人(占世界人口的55%)(联合国[2018])。这一增长大部分来自发达国家。然而近来,发展中国家的城市人口增长最快(Glaeser和Henderson[2017])。中国拥有世界五分之一的人口,自2000年以来,贡献了世界城市人口增长的28%。从2000年到2015年,中国城市人口从4.59亿增长到7.71亿,城市化率从36.2%增长到56.1%。

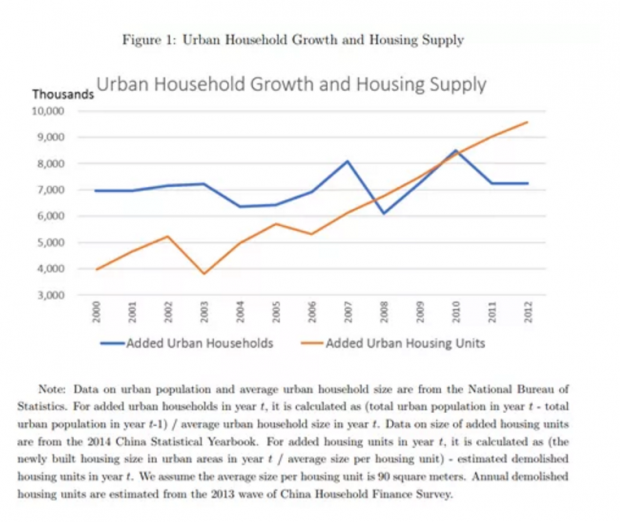

伴随着这种历史上最迅速、最具扩张性的城市增长,城市住房市场也在蓬勃发展。在20世纪90年代以前,在城市地区为国有企业工作的家庭被单位以低租金分配住房。1993年,中国大约40%的城市家庭居住在国有住房中(Wang[2011])。1994年住房改革后,国有住房单位不再提供,私人住房市场迅速发展。例如,2005年,北京新建成的住宅建筑面积达到2840万平方米,占城市现有住宅存量的13.1% (Zheng and Kahn[2008])。从全国范围来看,图1显示了城市地区已建成住宅单元的上升趋势。从2000年的5.49亿平方米到2012年的10亿平方米,几乎翻了一番,占城市存量住房的4.3%。而在美国,2010年至2013年,城市地区的住房建成量为164万套,仅占城市地区住房总量的1.8%。

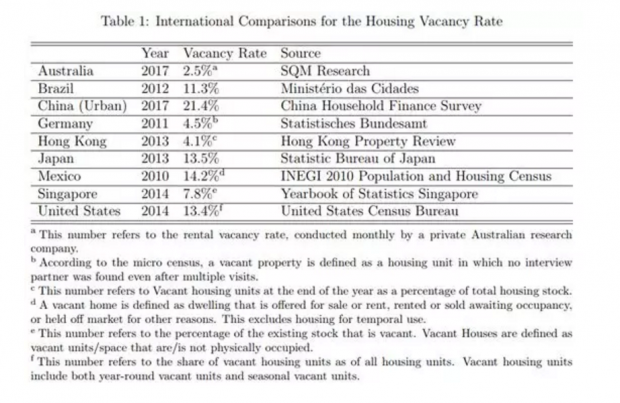

在2014年的研究基础上,中国家庭金融调查(CHFS)估计2018年中国城市地区约有6500万套空置住房。这些包括房屋和公寓的空置单元因为各种各样的原因而没有人住,比如临时性移民或者房主拥有多处房产。这个数字不仅在绝对值上很高,而且在百分比上也很高;这些住房占2017年城市住房总量的21.4%。表1显示了中国和其他经济体的住房空置率。中国的城市住房空置率在所有国家或地区中名列前茅。

部分原因是首次基于大规模抽样的全国代表性家庭调查数据对空置率进行了估计,另一部分原因是这一估计惊人地高,因此在2014年的研究之后,学者和房地产开发商之间展开了广泛的辩论。许多研究人员和开发商当时认为,空置率估计太高了,他们的逻辑是基于增量与增量的比较。尽管没有官方数据,但人们普遍认为,2000年以前,中国城市几乎没有空房。因此,人们可以比较家庭户数的增量和新建成(减去了拆除)的住房单元的增量。图1生动地说明了每年完成的住房单元数和每年城市家庭数的增长(见上)。2000年至2012年,城市新增居民家庭约9246万户,城市新增住房约8096万套。如果本文将这两组数据进行比较,假设每个新增的城市家庭占用一个单元,那么在中国的城市是不可能找到如此大量的空置房的。从这个意义上说,2014年有近5000万套空置房,2018年有6500万套空置房是令人费解的。

在这两个看似矛盾的研究推动下,本文为中国城市化之谜提供了一个新的视角:通过对城市人口增长的分解来解决这个难题,同时也为中国的城市化提供了一个新的统计框架。

城市人口增长除了从出生到死亡的自然人口增长外,还包括两个主要来源:从农村向城市地区的迁移(本文称之为搬迁移民)和城市地区扩张的城市化(Wang [2004];Chen和Song[2014])。居住在这些扩大的城市地区的居民被重新归类为城市居民,被称为重新定义的移民,因为他们实际上并没有搬迁。在文献中,流动人口的迁移(搬迁移民)被普遍认为是整个城市化进程的主导驱动力。例如,Zhang和Song[2003]通过自然增长和移民迁移计算了城市人口的年增长量。他们发现,后者对1978年至1999年的城市人口增长做出了主要贡献。

然而,本文发现,2010年代的前半段新增城市居民中有相当大一部分是国家统计局将家庭所在的社区从农村重新划分为城市的结果。通过追踪2009年至2017年期间的近70万个社区,并使用它们各自的城乡划分代码来识别被重新划分为城市社区的农村村庄,本文估计,重新定义的移民占这一时期所有城市人口增长的近34%。

利用CHFS在家庭和社会两个层面收集的调查数据,本文提供的证据表明:即使在重新分类后的很多年,这些在统计上重新归类为城市的社区,仍然保持着它们的农村基本特征,并且这些社区的居民继续保持和农村地区相似的生活条件。此外,他们进入商品房市场的资源有限。

因此,本文认为城市人口增长的很大一部分来自于城市土地的扩张,以往关于中国城市化的决定因素或后果的研究可能具有误导性。此外,本文将这一新的城市化框架应用于地级市层面的土地和住房市场。利用地级市的数据,本文发现重新定义的移民规模与当地的土地供应有显著的关系,这表明城市化的误测可以解释城市住房单元的过剩,并导致高空置率,正如2014年CHFS报告中所指出的那样。

2 城市人口增长的分解

2.1 背景

城市化率是指居住在城市地区的人口比例。然而,关于城乡二分法(二元结构),实际上并没有统一的标准。一个国家的特定标准也可能随着时间而变化。城市和农村地区的一个传统区别是基于这样一种假设:即城市地区无论如何定义,都提供一种不同的生活方式,通常提供比农村地区更高的生活水平。根据联合国儿童基金会(UNICEF)[2012]定义,城乡二分法可以基于一个或多个因素的组合,例如行政或政治边界、人口规模阈值、人口密度、当地经济行业/部门或城市特点的存在(例如,铺成的街道、电子系统)。

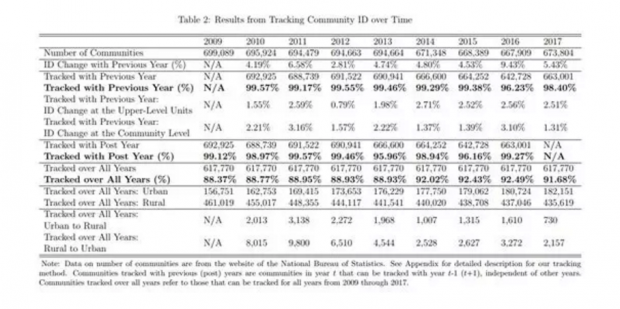

现行的城乡二分法标准是2008年颁布的(国家统计局[2008])。新标准在社区一级而不是在县和镇一级定义城市地区。社区是由居民组成的自治组织。社区负责人通常由社区全体居民定期选举产生,而不是由上级政府指派。然而,社区确实接受政府领导和管理,从这个意义上说,社区可以被认为是中国最低层次的行政单位。一个社区在农村通常被称为“村庄”,而在城市则被称为“社区”。自2009年以来,社区总数一直在下降,从2009年的699089个下降到2017年的673804个,年增长率为-0.5%。

新标准仅以实际建设的土地毗邻为依据,包括已建成或在建的公共设施、住宅设施等,这种城乡划分没有主要考虑人口密度、经济活动或居住基础设施。因此,一个社区有可能只是因为其土地毗邻属性发生了变化而被从农村重新划分为城市。

2.2 社区ID和城乡划分代码

自2009年起,国家统计局每年都会对所有社区分配ID并公布。图2显示了国家统计局网站的两个截图。每一行代表一个社区,前两列分别包含社区ID和城乡分区代码,最后一列显示社区名称。

社区ID有12个数字,代表上述五个层次:前两个数字代表省级行政单位(省、自治区、直辖市),接下来的两个数字是地市级行政单位,第五和第六位数字代表县(区、县和县级市)。第七个、第八个和第九个数字代表镇级(街道、乡镇)。最后三个数字代表社区,它们是根据国家统计局《城市及以下行政单位编码规则》编制的(001-399是已被官方认可的,400-599是还未被官方认可的,例如工业园、林场等)。

社区数量的减少主要来自农村地区。农村村庄数由2009年的519616个减少到2017年的459651个,年均增长速度为-1.5%。其中,位于城市中心区的农村数量下降最多,从23197个降至16129个,平均每年下降4.4%;而位于城市郊区的农村数量则从496419个降至443522个。而另一方面,城市社区总数由2009年的179473个增加到2017年的214153个,年均增长2.2%。具体而言,增加最多的一个子分类是位于城市边缘的社区,从2009年的48364个增加到2017年的63991个,年增长率为3.6%。这意味着在乡镇中心和乡镇边缘之间的许多社区被重新从农村分类为城市,这也可以作为证据表明,由于实际建设的土地毗邻属性的改变而不是经济发展的因素,农村的“村”将会被重新归类为一个城市的“社区”。

2.3 跨期追踪社区ID的结果

追踪一个社区的城乡状态变化的一个问题是社区ID可能会随年份而变化。根据编码规则,对上层管理单元类型的任何更改都可能导致对社区ID的更改。此外,它还可以在其(上级)管理单元重新组织时进行更改。(合并拆分、撤县设区等,例如安徽省巢湖市的分拆)

从2009年到2017年,本文追踪了近70万个社区的社区ID代码。与前一年相比,每年有2.81%到9.43%的社区更改了代码。2009年至2017年追踪社区的结果总结在表2中。有三个事实值得讨论。第一,本文的追踪方法允许连续两年追踪超过99%的社区(2015-2016年是个例外,在这两年中,几个省的社区数量大幅增加)。第二,所有年份加起来,大约90%的社区可以被追踪。未被追踪到社区的很大一部分来自2013年到2014年社区总量的锐减。第三,617770个社区可以追踪到所有的年份,有相当数量的社区每年的城乡状态都在改变,尽管这一趋势近年来一直在下降。总之,2009年至2017年,全国共有近4万个社区由农村被重新识别为城市,占2009年所有农村村庄的8.5%。

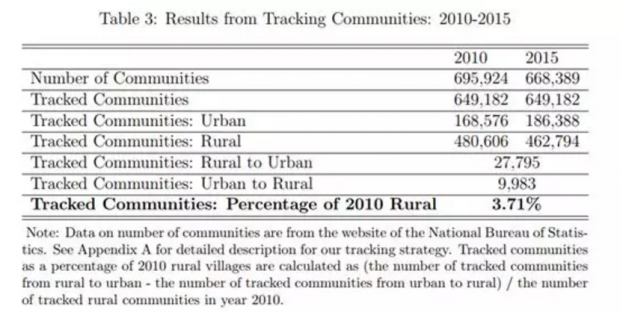

2.4 度量重新定义的移民规模

表3总结了本文2010-2015年研究期间的追踪结果。从2010年到2015年,本文追踪了大约65万个社区。通过分析这些被追踪的社区每年的城乡划分代码,本文可以获得每个社区是否发生了城乡分类变化的详细信息,如果发生了,则可以获得重新分类的年份。在这段时间内被追踪的649182个社区中,27795个社区从农村被重新分类为城市,9983个社区从城市重新分类为农村。从农村到城市的重新分类社区占2010年农村村庄总数的3.7%以上。

为了从重新分类的社区数量中度量重新定义的移民数量,本文需要获得这些重新分类的社区平均人口。CHFS中的社区调查提供了这样的信息。到目前为止,CHFS大调查已经进行了四次:2011年、2013年、2015年和2017年。第一次调查始于2011年夏季,覆盖了25个省的80个县,收集了320个社区的8438户家庭的数据。2013年第二次调查的样本量增加到28143户,分布在29个省级区域的1021个社区。2015年和2017年的调查分别由1362个社区的37341户和1417个社区的40011户组成。

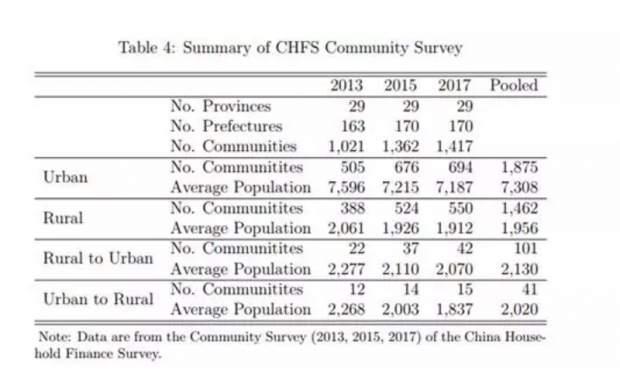

从2013年第二轮调查开始,中心增加了社区层面的调查,包括社区总人口和其他人口地理信息、公共基础设施和地方治理等方面。社区调查问题由社区负责人回答。表4总结了13-17三次社区调查。平均来说,城市社区居民人数为7308人,农村居民为1956人,从农村到城市重新分类的社区居民为2130人,从城市到农村重新分类的社区居民为2020人。

本文测量了2010年和2015年间每个地级市从农村到城市重新分类的社区平均人口。在CHFS重新分类社区的36个地级市中,本文使用了CHFS社区调查混合数据中重新分类社区的平均人口。对于CHFS样本中的另外121个地级市,本文使用了CHFS地市级层面的农村平均人口。对于剩余的地级市,本文将重新分类社区的平均人口设置为与全省平均人口相等。最后,两个省级自治区(西藏和新疆),本文没有观察值,地级市重新分类社区的平均人口,被假定为2010年人口普查数据中地级市农村平均人口数量,同时考虑了从2010年到2015年人口的自然增长率。

在2010年至2015年期间,每个地级市重新定义的移民规模等于从农村到城市重新划分的社区数量减去由城市到农村重新划分的社区数量的净额,乘以这些重新划分的社区相应的平均人口。总体上,约3383万人被重新定义为城市居民。在某些省份中,重新定义的移民数量甚至超过了城市人口增长的总数,导致城市人口增长净额(减去重新定义的移民数量)为负。

其次,本文估计了自然出生和自然死亡导致的地级市城市人口增长。对于每个地区来说,这个数字等于2010年的城市人口规模乘以2010年至2015年的自然增长率。本文得出的结论是,城市人口的自然增长约为1662万。

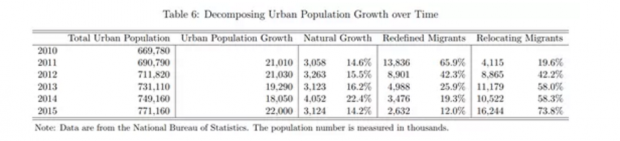

最后,从2010年到2015年,城市人口增加了10138万人。这种总增长包括自然增长、迁移移民和重新定义的移民。通过将自然增长和重新定义的移民数量从总数中减去,本文估计迁移移民约为5093万人,约占城市人口增长总量的50.2%。表6显示了2010-2015年间的这种分解。尽管重新界定的移民规模一直在下降,但仍占同期城市人口增长的33.4%。

2.5 比较和之前研究的结果

目前的文献有2篇论文重点关注(每种人口增长)来源如何作用于中国的城市人口增长。Wang[2004]利用1990年和2000年的人口普查,估计自然增长占城市人口增长总量的17%,迁移移民占31%,剩下的52%来自新建城市或扩大现有城市边界(这类似于本文中的重新定义的移民)。另一篇相关的论文是Chen and Song[2014],他们利用人口普查数据发现,2000年至2010年间,20%的城市新居民来自自然增长,40%是移民,另外40%是重新定义的移民。

这些论文阐明了城市人口增长的来源。然而,他们受到的关注相对较少,可能是由于以下原因。第一,他们将“重新定义的移民”视为一个残留项,而不是一个直接的衡量标准。换句话说,他们通过测量移民的规模和自然增长的人口来计算重新定义的移民规模;第二,如果要研究重新定义的移民规模,可能会出现测量误差。第三,他们的方法只能使用连续两次的人口普查来测量全国范围内10年的人口数量。此外,他们的方法往往依赖于强有力的假设。例如,在Chen和Song[2014]中,他们假设那些在2000年拥有农业户口的城市居民在2010年继续居住在城市,而这并没有考虑回乡潮的规模相对较大。

将本文的研究结果与这两篇论文的研究结果进行比较,发现自1990年以来,两者的趋势基本一致。虽然有所下降,但仍较大的占比表明,城市扩张仍然是推动中国城市化率不断上升的主要因素之一。

3 重新分类的社区和重新定义的移民特征

在第2节中,本文测算了2010年至2015年,重新定义的移民规模占城市人口增长总量的30%以上。在3节中,本文将使用来自CHFS的社区和家庭层面的调查数据,来研究重新分类的社区和重新定义的移民的一些特征,特别是他们的住房行为。

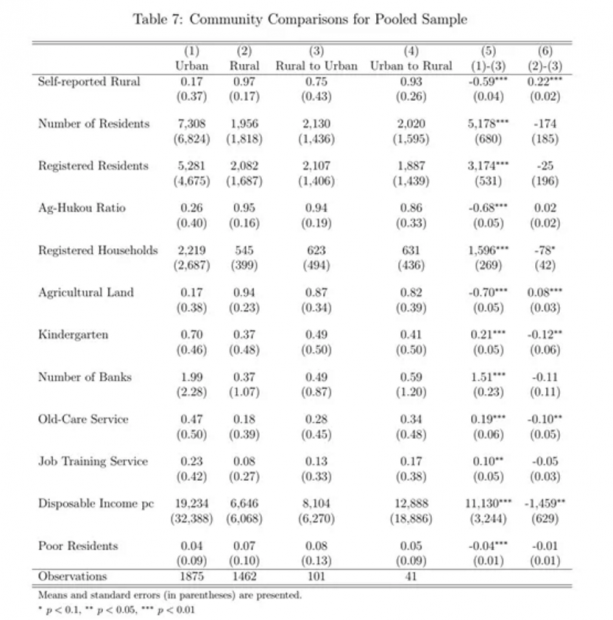

3.1 重新分类的社区特征

13-17年的三次调查中,社区被分为四组:农村、城市、2010年至调查年度从农村到城市的重新分类,从城市到农村的重新分类。对于三轮调查混合的全部3800个社区,本文能够追踪3479个社区的城乡状态变化,并将其分为四组,占所有调查社区的91%以上,与整体追踪率(表2)一致。表7比较了这四类社区的特征。

在社区问卷中,社区负责人被问及他们认为自己的社区是哪种类型的社区。结果显示,75%的被重新分类社区的责任人认为自己是农村人,这表明他们不知道自己社区的城乡划分的变化。此外,在表中列出的大多数变量中,与城市社区相比,重新分类的社区与农村村庄有更多的共同特征(这里“重新分类的社区”仅指“从农村到城市重新分类的社区”,下同),特征描述如下:

①重新分类的社区平均有2130名居民,这接近农村人口的平均水平,远低于城市社区的平均水平。

②在重新分类的社区中,登记家庭的平均数目接近农村。

③无论是重新分类的社区还是农村村庄,社区内的银行都不到一家。相反,城市社区平均有近两家银行。这反映出,在经济发展和基础设施方面,这些重新分类的社区远不如城市社区发达。

④在重新分类的社区中,94%的人口拥有农业户口。

⑤保留农业用地的社区比例在城市社区中约为17%,而在重新分类的社区中则超过87%;这表明,在这些重新分类的社区中,大多数家庭仍然依靠农业活动。

⑥与城市地区相比,这些被重新分类的村庄在金融服务、职业培训、托儿和养老方面的选择明显更少。

⑦重新分类后的社区人均可支配收入约为8000元,不到城市社区的一半。

有趣的是,从城市到农村重新分类的社区的所有特征也非常接近传统的农村和从农村到城市重新分类的社区。这是因为国家统计局目前采用的城乡二分法仅仅是基于土地的连续性,使得两个方向的转换较少依赖社区本身的经济社会发展。

3.2 重新定义的移民家庭特征

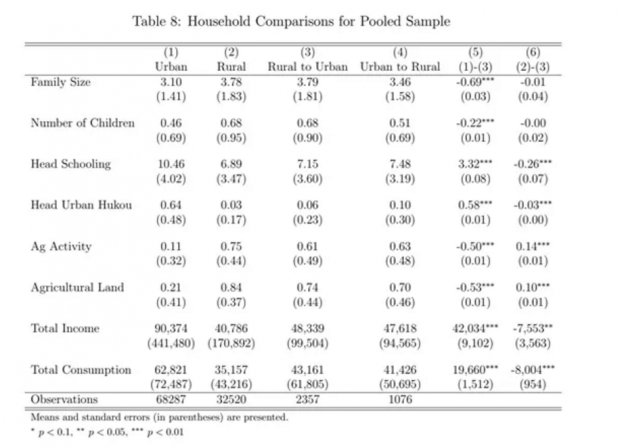

除了社区层面的比较外,本文还利用住户调查数据来探讨在住户层面是否存在显著的人口统计学差异。表8显示了四次调查(2011年、2013年、2015年、2017年)汇总的不同类别社区家庭的人口经济信息。与本文在社区级别的数据中发现的情况类似,居住在重新分类社区中的家庭与农村家庭具有更多的共同特征。例如,与城市家庭相比,他们的家庭规模更大,孩子更多,受教育年限更短。他们从事农业活动,也更有可能持有农业户口。就经济活动而言,他们的收入和消费水平要低得多。

利用来自社区和家庭层面比较的描述性证据,本文得出结论,尽管在统计上被视为城市社区,但重新分类的社区和重新定义的移民家庭与城市相比,与农村和农村家庭更相似。

3.3 重新分类的社区和住房行为

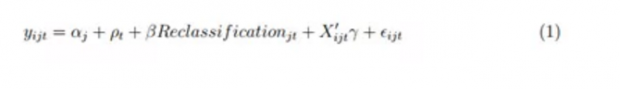

为了解决城市高空置率之谜,本文实证检验了从农村到城市的重新分类是否对家庭的住房行为有影响。为此,本文将四轮家庭调查数据进行汇总,采用固定效应模型,回归方程如下:

其中i为住户,j为社区,t为调查年份。y是一个虚拟变量,表示该家庭是否拥有住房。本文还探讨了重新分类对多套住房所有权的影响,衡量标准是每户拥有的住房单元数。αj和ρt分别是社区和年份固定效应。Reclassificationjt是感兴趣的关键变量,这是一个哑变量,如果t年从农村变为到城市社区j,该变量等于1。Xijt是家庭层面的控制变量,包括家庭规模、户主年龄、户主是否结婚、家庭儿童和老人数量、家庭是否有农业用地。由于本文是在比较传统农村的家庭和从农村到城市重新分类的社区,本文剔除了城市社区和从城市到农村重新分类的社区的观察结果。标准误聚集在社区级别。

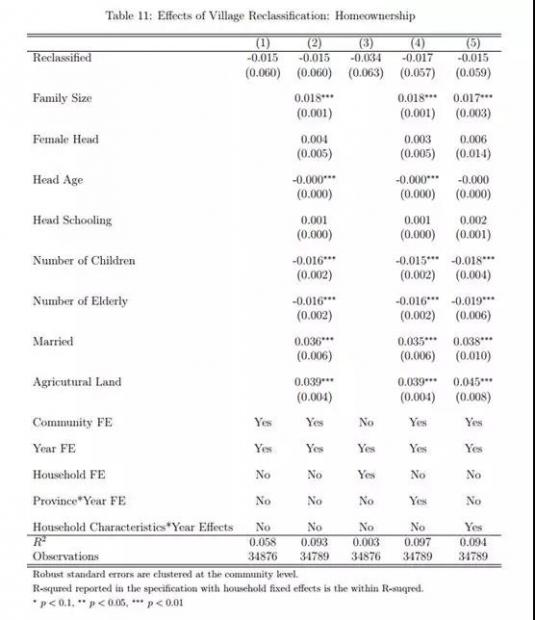

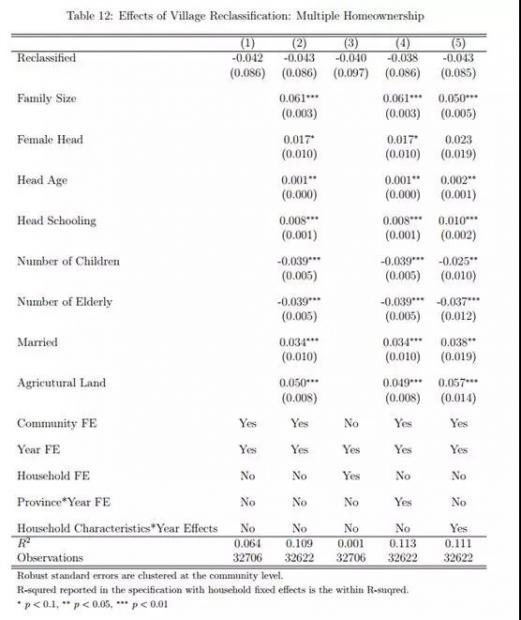

回归结果如表11和表12所示。是否重新分类这个虚拟变量的估计系数,在经济上和统计上均不显著,说明从农村到城市的社区重新分类对是否有房和房产数量没有显著影响。第三列表明,用家庭固定效应代替社区固定效应时,估计系数仍然较小且不显著。为了进一步减轻由于可能与重新分类时间相关的不同时间趋势问题,在第4和第5列中,结果对于更灵活地控制特定的时间趋势是稳健的。在第4列中,本文通过包含省份-年固定效应,使得不同省份的社区具有不同的时间趋势,而第5列则采用了所有家庭层面特征与年份固定效应的交互作用。在对不同的时间趋势做了额外的控制之后,本文的两个模型回归的主要结果在经济上仍然很小,在统计上也不显著。

同时,在进行了①包括重新分类前两年的虚拟变量在内;②剔除没有任何重新分类社区的省份观测值;③解决了样本缺失问题等检验之后,基础回归结果仍然是稳健的。

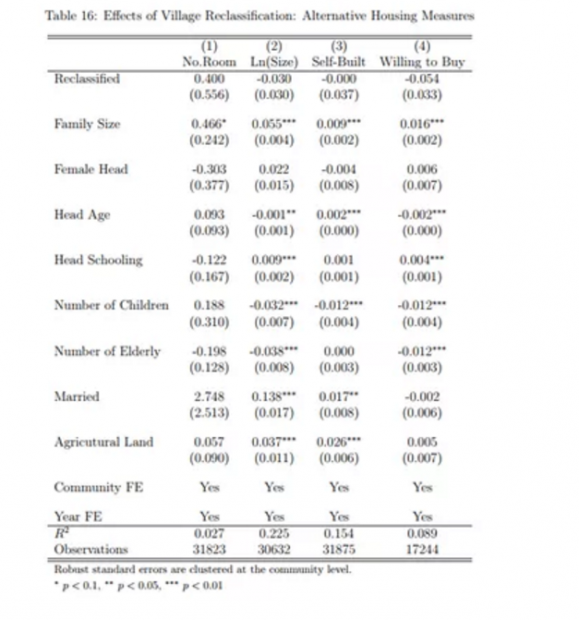

CHFS提供的有关住房的丰富资料,亦有助本文实证检验重新分类对其他住房行为的影响,以了解是否房屋消费在质量而非数量上是否有所上升。表16给出了相应的结果。样本仅限于拥有至少一套住房的家庭。在第1列中,本文根据重新分类的虚拟变量,对当前居住房屋单元的房间数进行了回归。重新分类指标系数在0.4左右,不显著。其次,本文在第二列中使用住房面积的对数作为因变量,系数估计值为负且不显著。

这说明社区重新分类并不能提高住房消费质量。中国农村住房行为的一个特点是,家庭通常在指定的土地上建房,而不是从住房市场购买。在第3列中,本文发现系数的大小约为0。

从2015年第三轮调查开始,问卷还包含了住房需求信息。在2015年和2017年的两次调查中,本文将他们的需求区分为自建和从房地产市场购买。2015年,愿意通过拥有更多住房来改善生活条件的家庭比例在所有三种类型(农村、城市和重新分类)中大致相同,约为20%。尽管大多数城市居民更愿意购买房子,但半数以上被重新分类的村庄愿意自己建造住房单元。这种趋势在2017年的调查中依然明显;这表明,虽然存在明显的住房需求,但大多数被重新分类的社区居民仍然更愿意建房,而不是参与商品房市场。在表16的第4列中,本文发现被重新分类的社区的家庭不再愿意参与更正规的住房市场。

到目前为止,本文还没有发现从农村到城市的社区重新分类对改善家庭住房行为有任何影响。然而,居住在这些社区的家庭从来没有以任何统计方式被视为农村公民。

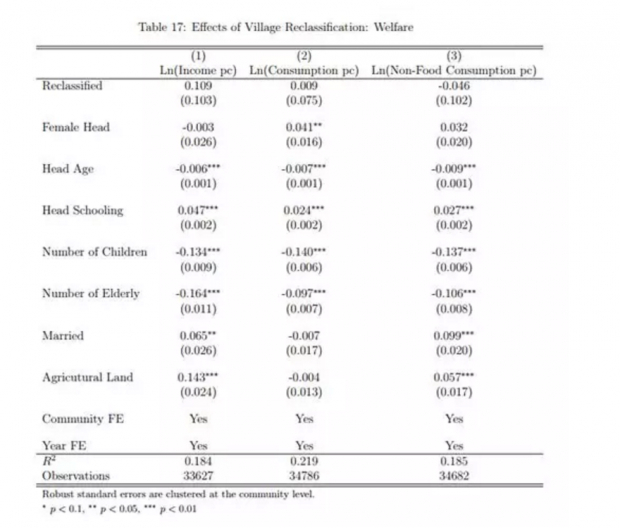

本文感兴趣的问题是,重新分类在哪些方面影响家庭。它是否影响了家庭层面的收入和消费,而这可能不会从住房行为中显露出来。如果这种城市化带来更多的地方就业机会,这可能转化为更多的福利收益。本文使用所有四轮CHFS中的家庭调查。每个调查都有一个详细的收入和消费模块,可以计算不同的收入和消费来源。以它们作为因变量的回归结果如表17所示。但本文未能发现社区重新分类对改善重新定义的移民家庭在收入、消费和非食品消费方面的任何影响。

3.4 重新分类的长期效应

人们可能会认为,在被重新划分为城市之后,这些社区相比农村村庄将遵循不同的发展轨迹。例如,重新分类的社区可能会获得上级政府对基础设施的更多投资,这可能需要数年时间。因此,发现这些被重新分类的村庄是否存在长期的重新分类效应也很重要。

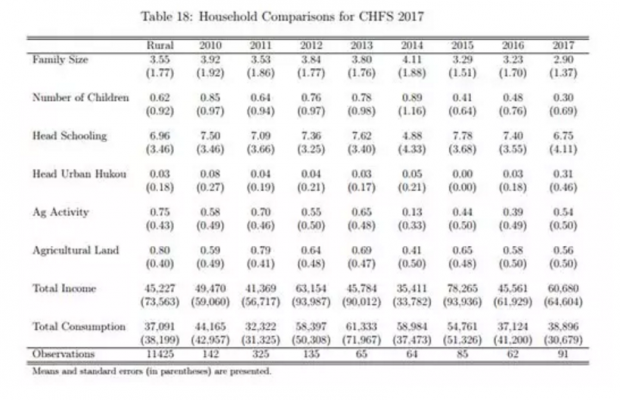

在表18中,本文展示了不同年份,农村村庄和从农村重新分类为城市的社区的家庭特征。由于2010年是本文能够确定重新分类社区的第一年,而本文的最后一轮调查是在2017年测量家庭行为,因此,自重新分类以来,第一批社区至少已经过去了6年。然而,本文未能发现所有家庭层面的特征有任何明显的不同。根据描述性的证据,本文没有发现任何重新分类对家庭住房行为长期的影响。

综上所述,本文首先从描述性的角度论证了重新分类社区与城市社区不仅在社区特征上存在差异,而且在家庭居住行为和需求上也存在差异。在所有这些方面,重新分类的社区与农村完全相同。除了这种横向比较外,本文还通过实证发现,重新分类对相应社区的发展轨迹没有影响;它们仍然遵循类似农村的发展趋势。无论是横向还是纵向,本文都未能发现重新分类的社区和农村之间的任何区别。

4 重新定义的移民,当地土地供应和住房市场

4.1城市人口作为土地供应的决定因素

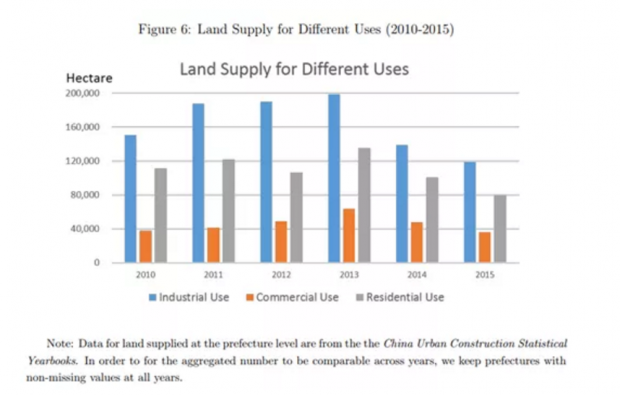

根据宪法规定,中国实行“二元土地所有制”:城市土地归国家所有,农村土地归地方集体所有(Li[2018])。地方政府实际上控制着城市规划和土地使用(Fan et al.[2015])。土地供给量根据城市规划、土地定额、经济活动、人口、收支等因素确定。虽然有政策限制每类(如工业、商业、住宅)土地供应的比例,但地方政府在分配不同用途的土地份额上有一定的自由裁量权。根据Lichtenberg和Ding[2009]和Fan等人[2015]的研究,在政府从农村农场收购所有土地并建立土地储备管理中心后,大约20%-30%的土地储备被转移为住宅用地并提供给市场,其中大部分是通过公开拍卖的方式。此外,约50%的股份转让给投资者用于工业用途,多数是通过转让。工业用途的价格比住宅用途低得多。图6总结了2010年至2015年不同类型用途的土地供应。在此期间,三种类型(工业、商业和住宅)的规模都保持了相当稳定的趋势。工业用地的供应量几乎比住宅用地多出一半,住宅用地比商业用地多出一倍。

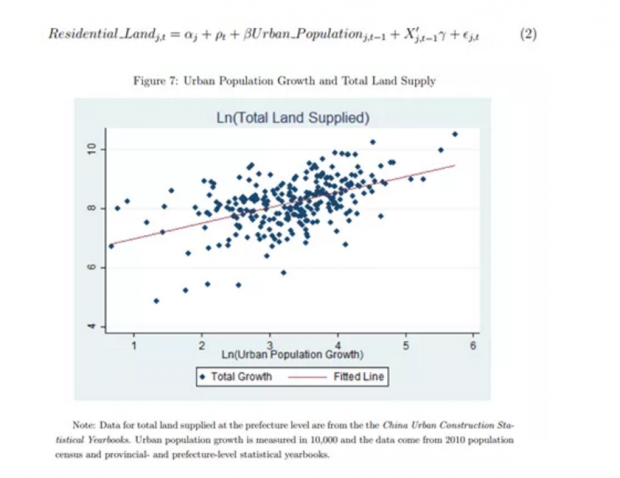

本节主要研究城市人口与住宅用地供给的关系。从图7可以看出,2010年至2015年,地级市土地供应与城市人口增长之间存在着很强的正相关关系。方程2试图找出可能用于确定当地住宅用地供应的因素,采用固定效应面板数据模型,使用可以获得2010-2015年城市人口数据的所有地级市的年观测数据。回归方程为:

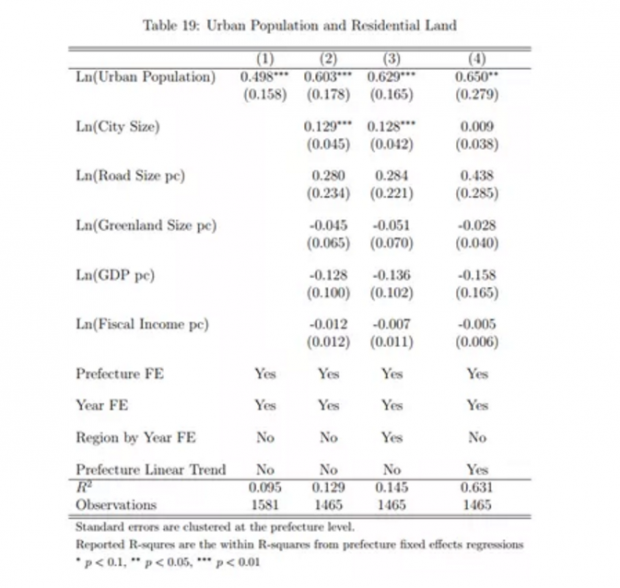

Residential_Landj;t是供城市j在t年使用的居住用地面积,Urban_Populationj;t-1城市j滞后一年的城市人口数量。这两个变量被取对数,所以β系数可以被解释为住宅用地对城市人口的弹性。本文控制了地级市固定效应和年固定效应,以及地级市随时间变化的协变量的一阶滞后项,包括地级市面积、人均GDP、人均财政收入、人均道路面积、人均绿地面积。标准误差聚集在地级市。回归结果见表19。

城市人口每增加1%,下一年的居住用地就会增加0.50%,这说明城市总人口的增长是住宅用地供应的有力影响因素。在第2列中,本文将滞后的地级市协变量添加到公式2中的基础回归中,系数增加到0.60,但仍然非常显著。在下一列中,本文进一步考虑了按年份的区域固定效应,以解释由于中央政府对欠发达的中西部省份的政策导致不同地区可能出现的差异变化,系数几乎没有变化。最后,在第4列,本文允许每个地级市都有自己的线性趋势,这同样在经济上和统计上的弹性都很高。正如所料,与大多数文献相一致,本文发现城市人口的增长是决定该地区住宅用地供应数量的关键因素。

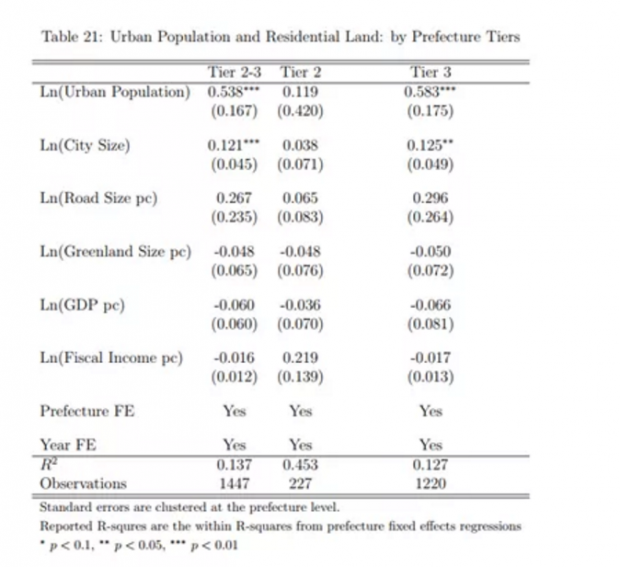

同时,也可以区分二三线城市。二线城市包括大多数省会和作为地方经济和政治中心的城市,而其余的地级市被认为是三线城市。表21显示了这两个级别的地级市的结果。与相对不发达的三线城市不同,对于二线城市,住宅用地供应对城市人口增长没有弹性。土地供应对人口增长的不同敏感性可能反映了城市规划过程中城市人口的不同权重。由于二线地级市通常是省会城市或地方经济中心,它们往往会在固定的基础上吸引附近较不发达的三线地级市的人口。因此,城市人口对这些地级市的土地供应预测能力较差。

4.2 重新界定的移民与本地住宅用地供应

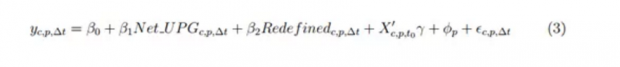

城市人口增长是当地住宅用地供应的重要决定因素,这一事实是可以预见的。然而,不同的地区可能有不同的城市人口增长构成。例如,在大都市,来自市内农村地区和市外的移民可能占城市人口增长的大部分,而在一些偏远的地区,重新定义的移民可能占主导地位。由于重新定义的移民与农村居民相似,因此,城市人口增长净额中重新定义的移民规模应该更加重要。本节研究城市人口净增长和重新定义的移民的相对重要性。回归方程为:

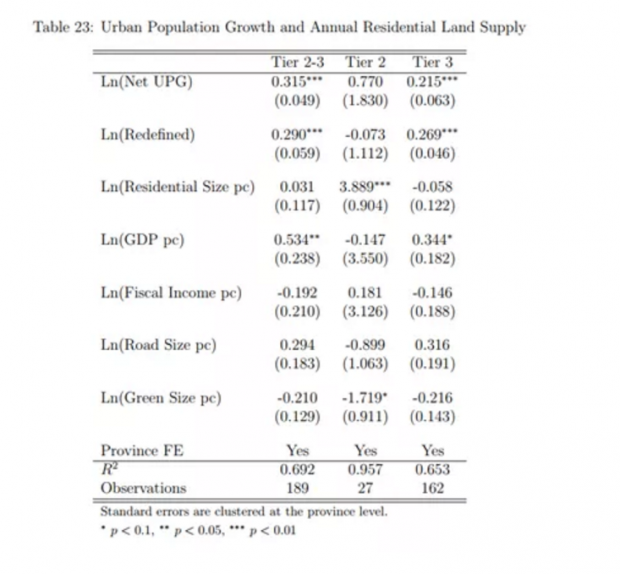

在yc;p;∆t测量p省c市在t时段内的土地供应情况;Net UPGc;p;∆t和Redefinedc;p;∆t分别衡量城市净人口增长和重新定义的移民规模。Xc;p;t0是一组控制变量,与方程2中的控制变量类似,但它们是在基准年(2010年)时测量的。方程还增加了居住用地水平作为控制变量。φp控制省固定效应。标准误差聚集在省一级。

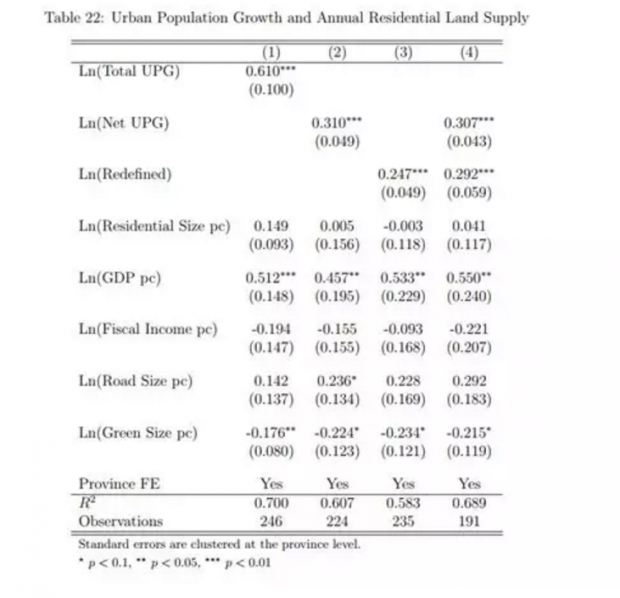

表22显示了不同城市人口增长来源与住宅用地供应关系的结果。第1列只包括城市人口增长总量。在接下来的两列中,分别添加了城市人口净增长和重新定义的移民的衡量指标。两项指标具有相似的大小和显著性。这一结果表明,相对于重新定义的移民而言,居住用地供应的弹性基本上与城市净人口增长的弹性具有同样的预测性,只不过后者被认为对城市住房市场具有实际需求。

此外,本文将城市划分为不同的层次,分别估计方程3。虽然住宅用地供应对二线城市的城市人口增长没有弹性,但它对三线城市的城市净人口增长和重新定义的移民都非常敏感(表23),这与本文从面板数据回归得到的结果一致。

4.3 重新定义的移民与城市夜间灯光亮度

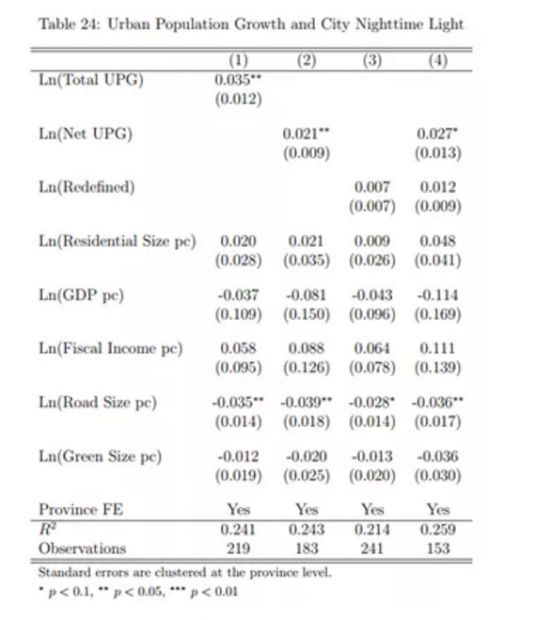

要说明重新定义的移民对城市化进程所产生的不同影响,另一种方法是看他们在经济活动和土地利用方面对经济发展的影响。在最近的文献中,衡量经济发展的一个有吸引力的方法是观察夜间灯光的变化(Donaldson和Storeygard[2016])。夜间灯光的数据来自美国国防气象卫星计划(DMSP)。与使用夜间灯光数据进行研究的实证文献一样,本文获得了2010年至2013年之间的平均数量。本文采用与方程3相似的回归方程,以2010 - 2013年城市夜间灯光对数的差异为因变量。因此,选取2010 - 2013年不同的城市人口增长来源作为主要解释变量。

结果见表24。在第一列中,本文对2010年至2013年城市夜间灯光对数在地级市人口增长总量上的差异进行了回归分析,发现其经济效应显著。城市人口净增10%,全市平均夜灯增加0.35%左右。然而,在接下来的两列中,城市净人口增长和重新定义的移民的影响大小和显著性水平不同,这表明只有城市净人口增长对城市夜间经济活动有贡献。

4.4 盈余指数与房屋空置

城市人口增长是地方政府城市土地供应的主要预测指标之一。更重要的是,如前所述,这种关系对于重新定义的移民规模和城市人口的净增长是同样强烈的,但是前者在当地住房市场中几乎没有住房需求。

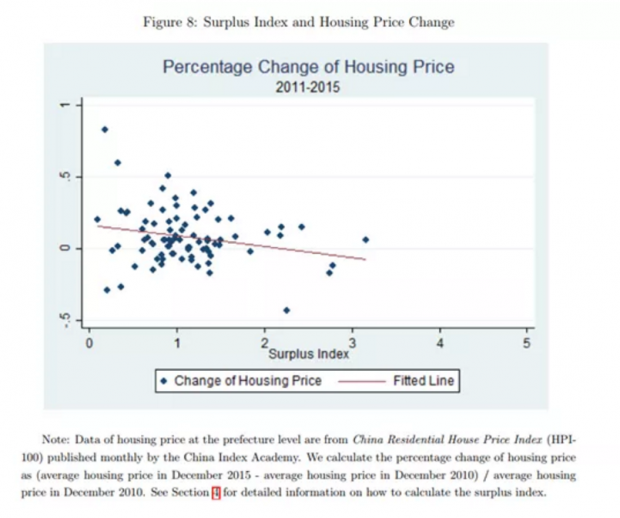

为了量化重新定义的移民造成的额外供应,本文为每个地级市构建了一个衡量过剩供应程度的指数。具体来说,本文回归住宅用地供应和城市人口净增长率去预测拟合的住宅用地供应量。该指数是实际居住用地供应与该预测值之比,比例越高,城市提供的过剩供应就越多。换句话说,当一个地区为城市净人口增长提供过剩的居住用地时,盈余指数会更高。在图8中,本文展示了该指数与中国近100个主要地级市2010 - 2015年平均房价变化之间的负相关关系。

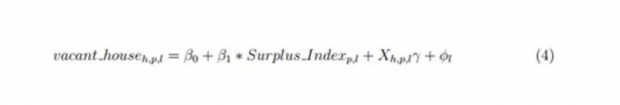

为了将地级市盈余指数与住宅空置单元联系起来,本文将地级市盈余指数与CHFS数据的结果结合起来。根据经验,回归方程为:

其中vacant_househ;p;l是本文对至少有一个住房单元的h家庭的房屋空置信息的衡量指标,该家庭位于第l线城市p;如果一个家庭至少有一个单位的空置房或者空置房的数量,那么它就取值为1。Surplus_Indexp;l是本文构建的地级盈余指数。Xh;p;l包括家庭规模、户口状况、户主的年龄和教育水平、家庭收入和支出,以及一个家庭是否有汽车。城市等级虚拟变量也包括在内。由于本文感兴趣的关键变量Surplus_Indexp;l是一个生成的变量,本文还使用100次重复的自抽样标准误来展示结果。

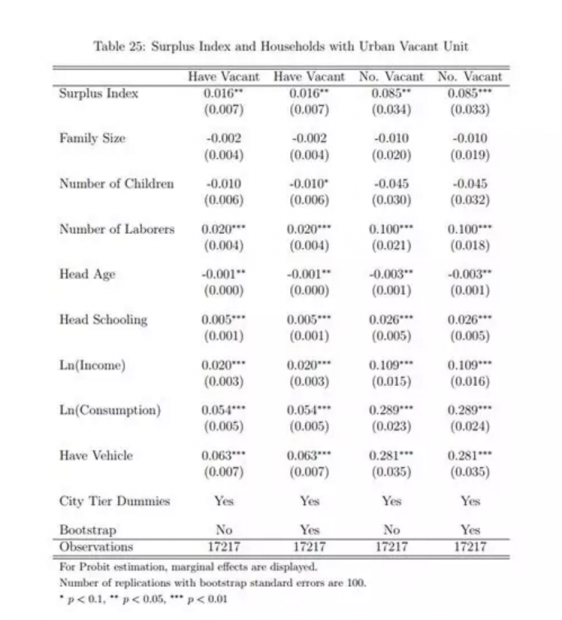

结果如表25所示。对于虚拟变量,本文使用Probit模型并报告边际效应。对于住宅单元数变量,采用泊松回归。对于所有标准,结果都是相似的,并且相当稳健。本文构建的地级市盈余指数与本文的住房空置率指标均呈正相关,且在5%水平上显著。在盈余指数较大的城市(那里的住宅用地供应过剩程度更高),家庭更有可能拥有空置的住房单元。

4.5 重新审视房屋空置之谜

总结本文前面几节所讨论的内容,在城市地区出现了一大批新增加的家庭,这仅仅是因为他们居住的地区被从农村重新划分为城市。这些重新定义的移民占2010年至2015年城市人口增长总量的34%;由于他们把“自己的房子搬进了城市”,他们在城市住房市场的需求很少。为了量化这部分群体的规模,本文将重新定义的移民规模与CHFS数据中关于他们生活条件的信息结合起来。结果显示,2010年至2015年,重新定义的移民规模约3383万,约893万户来自于重新划分的社区(重新划分社区的家庭规模为3.79人/户,如表8所示),其中94%的家庭拥有自己的住房单元。结果,他们为城市地区带来了约839万套住房,因为所有这些住房都位于这些重新分类的社区内。

结合Chen和Song[2014]的研究结果,采用相似的假设,从2000年到2010年,这些被重新分类的移民带来了大约3040万套住房单元。那么,新千年的前15年,新增城市转移人口户数为3879万户,占CHFS 2014年预计的空置住房总量的近80%。这一结果为CHFS发现的高空置率提供了证据。

事实上,当比较新增的城市住房单元和城市家庭,重新定义的移民规模被考虑进新增的城市家庭,但这些重新定义移民带来的住房并没有被考虑进新增的城市住房单元。由于忽视了重新定义的移民群体,这种不匹配导致了供应过剩,进而导致中国城市出现了大量的空置住房。

附录:

研究显示中国空置近5000万套房屋 任志强称绝不可能

2014-10-28 08:22:00 来源:新华网

中国官方并不发布空置房数据,而西南财经大学的一项数据引发了巨大争论。这场关乎中国经济关键数据的争议还在继续,日前,西南财大方面做出了进一步解释。

今年上半年,西南财大中国家庭金融调查与研究中心发布报告称,2013年,我国城镇住宅市场的整体空置率达到22.4%,城镇空置房为4898万套。对此,华远地产原董事长任志强称此绝不可能。争议由此发酵。

西南财大中国家庭金融调查与研究中心主任甘犁的结论基于中国家庭金融调查项目(CHFS)的数据:全国城镇地区住房空置率为22.4%,约为4900万套住房。商品房空置率为26.3%,约为2700万套。经适房空置率为23.3%,约为200万套。这一数据曾获得王志纲等地产大佬的认同。

任志强则从住宅竣工数量推算。1998年至2013年住宅竣工面积约106亿平方米,约1.1亿套住宅。其中,房地产开发为6700万套。按1998年旧房拆除量2.4亿平方米推算,16年间拆除30多亿平方米,净增约70亿平方米住房面积。1998年到2013年,城镇新增人口约2.2亿人,折算城镇新增约7000万个家庭。因此,住房套数和家庭数大体一致。

在任志强的质疑之后,甘犁当时曾作出过书面回应。而在10月24日由西南财经大学和新加坡管理大学联合举办的“西财-新大‘经济转型期的管理-以中国及新加坡为例’国际论坛”上,甘犁再次专门作出更为深入的回应,解答空置率之谜。

甘犁说:“这是非常大的谜,这个谜怎么解决?我们一家一户走下来看到了这么多空置房,但是国家宏观大数上算一算好像不应该有这么多空置房。解决这个谜底就是城镇化的谜底。就是我们对城镇化要有一个充分理解。空置率之谜要通过城镇化揭开这个谜底。”

关键在于,由于统计方式的变化,许多农民的居住地在统计中由农村变成了城镇,有数千万个家庭因此“带着房子进城”了。

首先,CHFS定义的住房空置是指城镇地区无人居住的家庭自有住房,包括:一套房家庭因外出务工等原因而无人居住的住房;多套房家庭既未自住也无他人居住的住房。“比如,在北京上班,房子在成都空着的,也算空置率。”

甘犁说,一般认为,城镇化是农村居民离开居住地,“扛包进城”生活工作,也就是“主动进城”。他们或租房或购房,有刚性居住需求。但是,城镇化还包括另一类通常被忽视的城镇化:居住地由农村变成了城镇,当地农村居民也因此统计为城镇常住居民,是城镇化的一部分。

国家统计局公布了从2009年至2013年历年统计用区划和城乡分类代码。仅此期间,全国70万个社区(居委会、村委会)中有3.8%从乡村变为了城镇,占城镇社区的11.8%。“居住在社区上的居民就从农村居民变成了城镇居民,他的户籍是没有变化的,他的房子还在那里,他住着原来的房子。”

CHFS的数据还显示,2009到2013年,每个省的城镇化率的上升速度跟“被进城”的比例是相关的。基于CHFS数据,2013年常住地人口结构,城镇地区居民中的农业户籍人口,“被动进城”占比14.3%,而“主动进城”占比11%。

从住房需求上来说,“被动进城”家庭和“主动进城”家庭是非常不同的,和城镇户籍是比较接近的,而且少于城镇户籍,因为他们是“带着房子进城”的。所以不能把“被动进城”家庭当成“主动进城”家庭,认为有很多刚性需求,要买很多房子。

甘犁认为,2000~2013年城镇新建住房7000万套之外,城镇地区至少还新增了四五千万套,这是由“被动”进城的家庭带进来的。“你会看到被动进城比例越高地区住房空置率也越高,不是说这些被动进城家庭农村的自建房有空,空是空在商品房里面。因为城镇化建了很多房子,但是大量被动进城不需要房子,所以商品房是空着的。”

甘犁认为,“被进城”居民明显多于主动进城。不区分两类进城居民将导致住房需求被高估。对城镇化的误解有可能是导致中国3000万套商品房多建的原因之一。“从供给角度是多供给了,因为对城镇化的错误理解认为有很多需求,但是实际上大部分超过一半的城镇化暂时没有这样的住房需求。从需求角度来讲,就是多套房购买让这些多建的房子还是卖掉了,这是我们在需求供给一个非常严重的错配。”

文末附录链接:央广网报道

作者简介:

谢凯,研究生一年级,西南财经大学经济与管理研究院,中国家庭金融调查与研究中心,邮箱:。

Abstract

China's fast economic growth over the past 40 years has been accompanied by an increasingly rapid rate of urbanization, from about 20% in the early 1980s to 60% in 2018. In addition to natural population growth, rural-urban migration is generally believed to be a dominant driving force. Motivated by a recent finding of a high housing vacancy rate in urban China, however, we find that a large share of urban population growth comes from community reclassification. These redefined migrants (from communities which were reclassified from rural to urban) accounted for 33.4% of total urban population growth from 2010 to 2015. Households in reclassified communities share similar characteristics with those from rural villages, particularly in their ownership of housing. Furthermore, we provide evidence that at the prefecture level, the size of redefined migrants is significantly related to residential land supply, and to the proportion of households holding vacant housing units, but not to the change of night-time light. These results suggest that an inaccurate account of urbanization is an important factor for the oversupply of residential housing units in China.

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号