图片来源:豆包AI

原文信息:

Roy J.,Ronald W. (2007). International Technology Transfer: Who Gains and Who Loses? Review of International Economics, 15(2), 209-222.

01

引言

“我们担心美国可能正进入一个新的经济时代,在这个时代,美国工人几乎在各个工作层面都将面临直接的全球竞争——从机械师到软件工程师,再到华尔街分析师。任何工作不需要日常面对面交流的工人,如今都面临着被数千英里外薪资更低、技能相当的工人取代的风险。美国工作岗位的流失,并非源于外国公司的竞争,而是来自那些往往起源于美国的跨国公司,它们通过将业务转移到低工资国家来削减成本。”——Schumer和Roberts(2004)

外包引发的关键问题是,国外相关的技术变革是否必然会损害更先进国家的利益。在文章中,作者抛开了整体就业水平的问题,而聚焦于简单的一般竞争均衡模型中国际技术转移所产生的影响。实际上,文章避开了跨国公司的独特特征,提出一个简单问题:如果一个国家的先进技术被转让给国外生产商(或者被他们窃取),国际收入分配会产生什么后果?忽略对创新激励可能产生的长期影响,显然,如果更好的技术在国外传播,整个世界都会受益,因此应该可以通过安排补偿,让每个人都从中获利。然而,在没有这种补偿的情况下,谁会从这种国际技术转移中受益,谁又会受损呢?关于国际购买力或商品转移的文献表明,很可能是给予方受损,接受方受益。但技术有所不同——它就像一种公共物品,给予方仍然拥有其资源和技术。

接下来,作者考虑一系列情景。假设“本国”在生产两种商品(分别称为商品1和商品2)的劳动生产率方面具有绝对优势,且在生产商品1上具有比较优势,它将部分技术优势转移给“外国”,而外国是其唯一的贸易伙伴。或许最令人惊讶的情况是,本国将其具有比较优势的商品的先进技术转让给国外。即使本国在这种转让中没有获得一分钱回报,本国仍有可能(但并非必然)从中受益。

理论模型

02

2.1 技术转移前的均衡

在这两个国家最初的贸易均衡中,贸易条件处于由两国比较成本比率所确定的范围内,该比率反映了自给自足时的价格。设 表示在本国生产第i种商品的劳动成本,

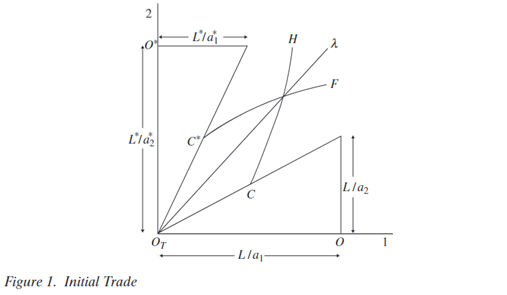

表示在本国生产第i种商品的劳动成本, 表示在国外生产每单位该商品的劳动成本。图1中的两个生产区块展示了两国的均衡状态。本国生产区块的原点标记为O,外国生产区块的原点标记为O*。本国的提供曲线是OTCH,外国的提供曲线是OTC*F。如图所示,每个国家的进口需求都具有弹性,但这并非必要条件。贸易均衡条件由从贸易原点OT引出的λ射线的斜率表示。

表示在国外生产每单位该商品的劳动成本。图1中的两个生产区块展示了两国的均衡状态。本国生产区块的原点标记为O,外国生产区块的原点标记为O*。本国的提供曲线是OTCH,外国的提供曲线是OTC*F。如图所示,每个国家的进口需求都具有弹性,但这并非必要条件。贸易均衡条件由从贸易原点OT引出的λ射线的斜率表示。

2.2 进口商品相关的技术转移

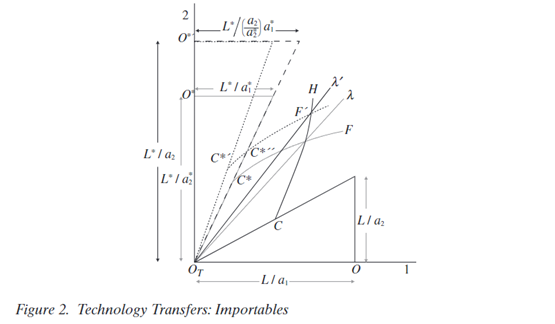

图2展示了本国向外国转让技术的两种可能情形。第一种情形(Beladi et al.,1997):本国将进口竞争品的先进技术转让给外国。与外国最初的生产区块相比,这种技术转让使外国增加商品2的产量,但不会改变商品1的生产可能性。外国自给自足时的消费点将移动到C*’点(消费以新的O*’原点为参照进行衡量),外国的提供曲线也会移动到OTC*’F’。本国的贸易条件明显改善,新的均衡射线OTλ’说明了这一点。也就是说,即使本国在转让生产商品2的先进技术时未获得任何报酬,也必然会从这种转让中受益。原因在于:在最初的贸易均衡中,本国完全依赖外国供应商品2,因此技术转让会促使外国增加该商品的产量,这必然会改善本国的贸易条件。而且,外国收入的增加部分会转化为对本国出口商品的更大需求。

图2中设想的第二种情形:本国不仅转让生产商品2的先进技术,还转让部分生产本国出口商品(商品1)的先进技术。假设这是可行的,这种转让旨在维持外国原有的比较优势地位。外国现在拥有了生产商品1的更好技术,劳动系数用  表示。这使得外国的生产区块得以扩大,并且自给自足价格比率得以维持,消费点为C*’’(相对于新的消费原点O*’)。本国的贸易条件再次改善,达到射线OTλ’。第二种情形是Kemp和Shimomura(1988)所讨论的情况。它反映了一个普遍事实,即如果外国的生产可能性因技术进步或投入的均衡扩张而实现均匀扩张,本国的贸易条件必然会改善。在初始价格比率下,外国收入的增加会产生溢出效应,从而改善本国的贸易条件。

表示。这使得外国的生产区块得以扩大,并且自给自足价格比率得以维持,消费点为C*’’(相对于新的消费原点O*’)。本国的贸易条件再次改善,达到射线OTλ’。第二种情形是Kemp和Shimomura(1988)所讨论的情况。它反映了一个普遍事实,即如果外国的生产可能性因技术进步或投入的均衡扩张而实现均匀扩张,本国的贸易条件必然会改善。在初始价格比率下,外国收入的增加会产生溢出效应,从而改善本国的贸易条件。

需要注意这两种情形的另外两个方面。首先,这两种技术转让导致每个国家的出口、进口和贸易条件的均衡值完全相同。尽管在第二种情形中,外国的生产区块更具优势,但在贸易中,它仍然不会生产其具有比较劣势的商品。其次,虽然图2没有展示,但外国出现贫困化增长的可能性无法排除。在图2中,所绘制的需求曲线具有弹性,但如果弹性足够低,再加上外国较高的进口倾向(需要注意的是,对外国而言,这要么是纯粹的出口导向型增长,要么是平衡增长的情况),可能会导致实际收入下降。即使本国免费转让这种技术,接受技术的外国也可能会遭受损失。

2.3 所有技术的转移

假设本国在生产两种商品上都具有绝对优势。在这种情况下,如果将这些技术完全转移到外国,世界显然会从中受益。与上一节中的第二种情形不同,外国在生产商品2上的比较优势不再得以维持。实际上,技术转移后,外国不再具有比较优势,其成本比率将与本国完全相同。无需图表就可以揭示本国会发生什么情况。在自由贸易中,本国不会获得任何收益(因为不再有贸易的必要),其福利水平与自给自足时相同。因此,如果在技术转移前的起始状态是按不同于自给自足的价格进行自由贸易,那么这种技术转移无疑会损害本国利益,使外国人受益。世界获得的所有收益(甚至更多)都被外国获取了。

2.4 出口商品相关的技术转移

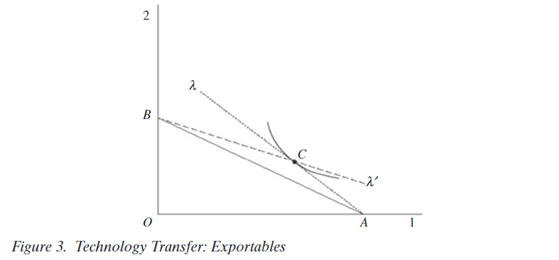

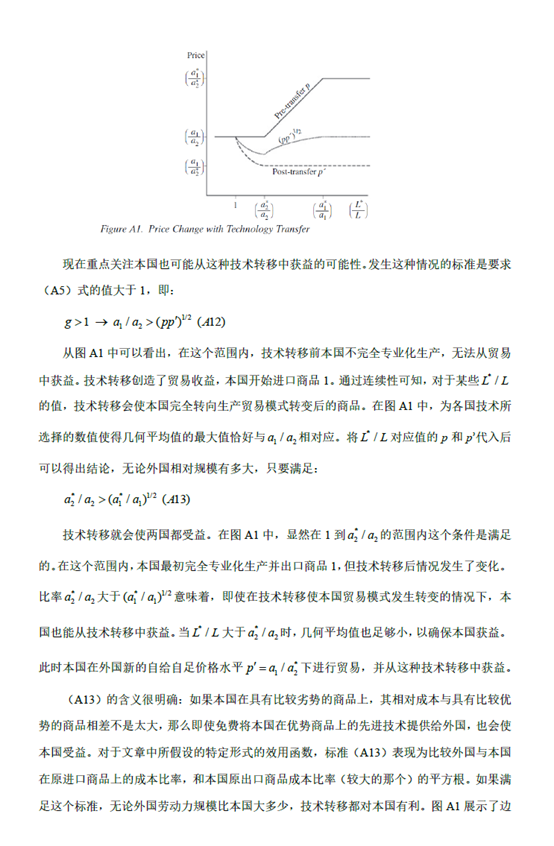

作者要考虑的最后一种情况在很多方面都最为有趣,也可以说最有可能发生。这种情况是,本国具有比较优势并因此出口的商品所采用的先进技术成为了技术转移的对象。这种技术转移可能是由于国外的逆向工程,因为对产品的熟悉可能会揭示出本国生产过程中的秘密。另外,本国的出口可能伴随着外包或外国投资,从而使部分生产在国外进行。如果确实发生了这样的技术转移,那么关于利益得失的分配情况是怎样的呢?令人惊讶的是,尽管本国最终可能会遭受损失,但也有可能从当前出口商品中所蕴含的先进技术的单方面免费转移中获益。

这种可能性背后的逻辑凸显了比较优势概念的含义。如果只转移当前本国出口商品(商品1)的先进技术,两国之间的比较优势排名就会反转。鉴于前文假设本国在商品2上也具有技术优势,本国现在就会变成之前进口商品(商品2)的出口国。图3展示了这种贸易模式的转变。该图描绘了本国的生产区块,消费原点为O。最初,本国在点A完全专业化生产其出口商品,自由贸易均衡的贸易条件由预算线Aλ表示。消费点在C点,本国的一条无差异曲线与这条预算线相切。技术转移后,本国的生产完全转移到点B,均衡贸易条件由诸如Bλ’这样的预算线表示。技术转移必然会降低本国最初出口商品(商品1)的相对价格,如果该价格降低到Bλ’的斜率或更低,本国实际上肯定会受益。

如果本国在另一种商品上具有绝对劣势,当本国出口商品的先进技术转移到国外时,本国还有可能从中获益吗?答案是否定的。在这种情况下,这种技术转移不会导致根据比较优势对商品进行重新排序。本国仍将是商品1的出口国。如果外国仍然完全专业化生产商品2(它在该商品上仍具有比较优势),贸易条件就不会发生变化。否则,如果外国变得不完全专业化并开始生产商品1,市场上的供应量就会增加,贸易条件就会对本国不利。

03

对标准福利分析的质疑

大多数经济学中关于福利的讨论,都对一个国家的福利函数中的变量做出了一种假设,在本次讨论中,这种假设可能会让一些人觉得特别不合适。一个国家仅仅关心自身的消费束,还是也会在意其在实际收入方面与其他国家相比的排名呢?显然,如果一个国家在实际收入的国际排名下降,即使其绝对收入有所增加,它也可能会感觉情况变糟。除了外国可能出现贫困化增长的情况外,技术输出国的收入增长通常依赖于技术接受国的收入增长,而接受国的收入增长往往超过输出国。作者在附录中也指出,如果没有版税支付,出口技术的转让总会使两国处于一种冲突的局面,即一个国家从技术转让中获得的收益越大,另一个国家的收益就越小。在这种比较中,一个国家表现得越好,另一个国家的情况就会越差,因为贸易条件决定了收益的分配。

结论

04

近年来,随着运输、通信和其他服务连接成本的降低,鼓励了整个生产流程或其片段的外包程度不断提高,“全球化”的批评者也变得更加直言不讳。在某些情况下,伴随这些变化的是,欠发达国家获得了其他国家率先研发、且优于其本土生产力水平的技术。如今,这种技术似乎比过去更容易转移,这可能是由于跨国公司的活动,也可能是通过公平交易实现的,或许还得益于在更发达国家接受过培训、受教育程度更高的外国工人和管理人员。在文章中,作者在一个极其简单的贸易模型中探讨了技术转移的后果,该模型的重点确实是国家之间相对和绝对生产力的差异。

无论以何种方式转移,技术都不同于标准商品,因为它类似于公共物品——他人对其的使用并不妨碍本国对它的使用。在作者的分析中,假设外国人不支付费用,从而回避了技术转移的条件问题。这可能会让人预设,他们会从技术转移中获益,而我们会受损——他们从我们这里免费得到了东西。但文章早期所举的例子表明,情况可能恰恰相反:当我们在进口商品上拥有先进技术,并免费让外国人使用该技术时,我们会因贸易条件的改善而获益。如果这种相对价格变化足够大,国外的福利水平甚至可能会降低。这就是贫困化增长的情况,是每本国际经济学教材中都有的著名“经典案例”之一,尽管大多数人会认为,两国都会从这种技术共享中受益。更令人惊讶的是,当本国目前出口部门的先进技术被转移,导致本国在该部门失去比较优势时,新创造的出口部门可能会让离开旧工作岗位的工人,比本国将先进技术保密时过得更好。理解国际市场的运作方式,再次需要借助比较优势法则的微妙奥秘。像作者所使用的李嘉图模型这样的简单模型,在揭示那些看似有悖常识的可能性时,才能发挥出最大作用。虽然向拥有技术的公司无偿转让技术不会使该公司受益,但它很可能会给先进经济体带来整体收益。这一结果确实取决于比较优势,并且不容易被非经济学家(或政治家)理解。

Abstract

When one country has a superior technology in all commodities, a Ricardian model with two goods and two countries is used to examine uncompensated transfers of superior technology in one or both goods. A transfer of the superior but second-best technology always benefits the advanced country because it was improting that good initially and now gets it cheaper. But the free gift of the first-best technology can also benefit the advanced country if a certain productivity condition is satisfied because that country may now export its former import good at an even better terms of trade.

推文作者:李宇轩,兰州大学经济学院本科生,邮箱:

声明:推文仅代表文章原作者观点,以及推文作者的评论观点,并不代表香樟经济学术圈公众号平台的观点。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号