图片来源:GPT-4o 生成

原文信息:

Uwe Sunde, Thomas Dohmen, Benjamin Enke, Armin Falk, David Huffman, Gerrit Meyerheim, Patience and Comparative Development, The Review of Economic Studies, Volume 89, Issue 5, October 2022, Pages 2806–2840,

01

引言

近年来,随着经济社会的转型,“延迟满足”“长期主义”等概念频繁出现在社交媒体上,开始成为许多年轻人规划人生的重要理念。当下回报周期拉长、短期机会减少,人们似乎正在试图塑造自身的时间偏好,实现更理性的长期决策。

与此同时,政策也在试图应对同样的经济环境变化。2024年4月30日,中央政治局会议首次提出要“壮大耐心资本”,明确强调引导资本坚持“长期主义”,促进资本市场高质量发展,支持发展新质生产力,推动经济稳步增长。

可见,无论对于个体成长还是国家战略,“耐心”似乎都已成为当下话语中不可或缺的元素,是个人与政策共同关注的重要变量。然而,耐心究竟如何影响经济结果,机制又是怎样的?这也是经济学研究试图话题。

在这篇发表于REStud上的文章中, Uwe Sunde、Thomas Dohmen等六位经济学家指出:耐心促进人力资本及物质资本积累,进而提高收入及总产出。更有意思的是,他们发现,由于存在一般均衡效应及人力资本外部性,随着加总程度上升,耐心对收入的影响程度也显著上升。

数据与典型事实

02

本文使用的耐心数据来自全球偏好调查(Global Preference Survey,GPS),覆盖76个国家,共计80000名受访者。GPS为本文作者团队开发,具体请见该团队2018年发表于QJE的文章(推文最后给出了参考文献及数据下载方式)。

GPS搭载于2012年盖洛普世界调查(Gallup World Survey),本文个体层面数据亦来自于此。国家和地区层面的变量则来源于世界银行和既有研究,详见原文附录。

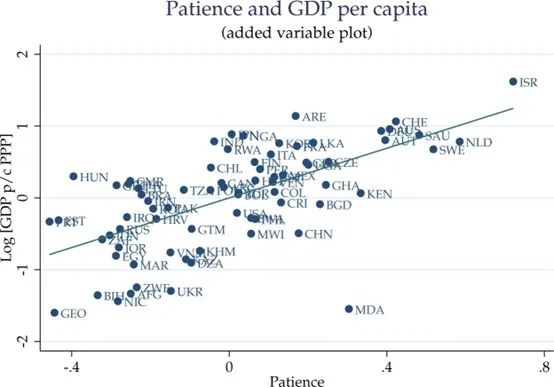

基于上述数据,作者发现,在跨国层面,控制地理、气候、疾病、社会环境和社会资本等变量之后,耐心显著正相关于收入、资本积累和受教育年限,且能够解释40%的跨国人均对数收入差距。图1呈现的便是国家层面的结果。当然,此处的回归结果显然不能解读为因果关系。

图1 各国人均GDP与民众耐心程度的关系

在地区和个体层面,作者发现耐心与受教育程度和收入同样存在显著正向关系。有趣的是,分析的加总程度越高,耐心与收入之间的关系就越大。在跨国分析中,耐心程度高一个标准差,对数人均收入就会相应高出约2.32个点;在区域层面,这一系数缩小至1.40,个人层面则进一步缩小至0.34。

理论上,这种现象可能由两种来源。其一是个体层面的测量误差更大,导致衰减偏误。不过纯粹的测量误差可能较难导致这一结果。其二是加总会带来遗漏变量偏误,例如遗漏了一些重要的溢出效应。

为了进一步理解耐心对收入的影响,以及分析的加总程度对效应大小的影响,文章构建了一个理论模型,厘清教育和储蓄这两个潜在的影响机制,并在此基础上分解了不同加总程度的分析包含的效应。

03

理论框架1:个体耐心→教育和储蓄

作者构建了一个非常简单的三期世代交叠模型(OLS),将物质资本和人力资本的积累作为耐心发挥作用的两个机制。在此,我们尝试抽出建模的故事主线,数学表达为辅,方便读者阅读。模型试图说明,高耐心的人更有可能接受教育提高技能,同时更有可能增加储蓄。下面是模型的概览:

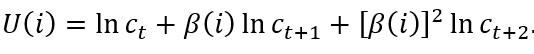

在这个三期的OLG模型中,个体仅从消费中获得效用(假定效用函数是消费的对数函数)。耐心水平因个体而异,体现为效用函数中贴现率的个体异质性。总的来说,模型中的代表性个体需要最大化三期效用的贴现值之和,即:

具体而言,模型中的个体经历三个阶段:

1. 第一期:作为非技术工人参与生产,决定是否接受教育

2. 第二期:可能为技术或非技术工人参与生产,决定储蓄水平

3. 第三期:不再参与劳动,使用储蓄来消费

图2 个体的三个阶段

第一期中,个体为非技术工人,工资低,此时无法借贷也难以储蓄。这一阶段,通过减少一定的工作时间(因而降低当期收入和消费),个体可以接受教育,而后在第二期可成为技术工人,挣得更高工资,否则仍为非技术工人。耐心的人会更愿意付出当下时间来接受教育,因为他们相对偏好以后的高效用。

第二期中,个体分为非技术工人和接受了教育的技术工人,工资率一低一高。此时个体可以储蓄,并在外生的资本回报下决定储蓄水平,但无法借贷。越耐心(时间贴现率越高)的人,最优储蓄率越高。

第三期中,个体退休,不再有工资收入,此时取出全部储蓄及利息收入用于本期消费。

理论框架2:教育和储蓄→国家增长

04

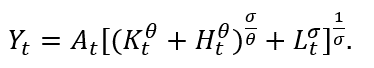

了解耐心如何影响个体的教育和储蓄决策之后,作者进一步构建了一个包含了物质资本(来自储蓄)与人力资本(来自教育)的标准宏观生产模型,表明二者对于增长的促进作用。

在这个模型中,经济体的各期产出依赖于当期三个要素:物质资本K、技术劳动力H(即所谓“人力资本”)、非技术劳动力L,此外产出还受当期全要素生产率A的影响。生产函数如下:

物质资本的供给来源于储蓄,而在前文所述的第二期中,耐心越高,储蓄越高。因此,耐心上升时,生产函数中的物质资本K随之增加。同时,耐心在前述第一期决定了教育,从而影响生产函数中技术与非技术劳动力的比例(随耐心β上升而增加)。

作者假定存在资本—技能互补性(0<θ<σ),意味着物质资本和技术劳动力复合起来协同提高生产率,而非技术劳动力则相对独立。此外,模型还假定人力资本存在外部性,即全要素生产率A会随人力资本H的递增而递增。

模型达到稳态时,一国国民耐心程度越高,这个国家的技术劳动力比例就越高,物质资本也越高,其总产出相应也就越高。至此,我们理清了耐心通过教育和储蓄决策影响一国总产出的理论逻辑。

图3 教育与储蓄推动增长

05

加总的后果:数据与理论的印证

作者通过两个思想实验逐步分解耐心在个体与加总层面对经济结果的影响,进而理解为何这种影响会随加总水平而变。

首先,结合上面模型不难想象,在个体层面,给定了国家、地区及其总体分配情况,个体耐心水平变化会对个人的储蓄、教育和收入有直接影响,这是一个最基本的影响。这个影响对应的是控制了国家或区域固定效应的个体层面回归分析得到的效应。

第二步,除了上述个体层面的直接影响,还有一个因为加总而新增的效应,称为“一般均衡效应”。具体原理如下:想象一个经济体,民众的耐心上升,因此更多人在第一期决定接受教育。于是,第二期技术劳动力比例上升,由于资本和技能存在互补性,人力资本和物质资本的边际产出因此增加,从而提高总产出。

同时,整体耐心上升会导致储蓄增加,因此资本存量上升,遵循同样逻辑,导致总产出上升。这两个效应只有加总到区域和国家的情况下才会存在。

除了一般均衡效应,人力资本还有外部性,能够通过提高TFP进一步推动总产出上升,这一点在个体层面也是不存在的。因此,国家和区域层面的耐心效应理论上比纯粹的个体效应更大。这一步对应于前文跨国和跨地区回归分析得到的更大效应。

由此,作者分解了耐心的影响,得到个体效应和区域、国家层面的加总效应,解释了加总为何会带来估计值的上升。这两个思想实验得到的结果可由上述的理论框架(加入几个额外假定)严格推出,感兴趣的读者可以参考原文及附录的推导。

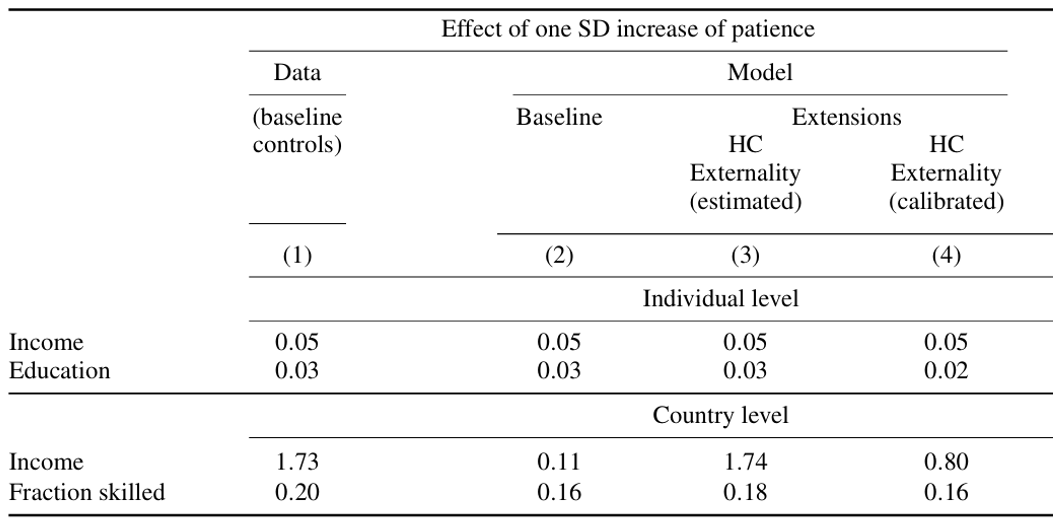

接着,作者采用校准与间接推断相结合的方法确定模型参数。本文同时模拟了TFP外生的情况和TFP受人力资本影响(人力资本外部性)的情况。结果如表1所示。

表1 模拟结果(原文Table 11)

表1共有4列,第1列展示了前文所述回归的结果,第2至4列展示了不同模型设定的模拟结果:第2列的模型中人力资本不影响TFP;第3、4列报告的则是人力资本存在外部性的模型,其中前者参数用估计方法获得,后者则由校准得到。

此外,表格的上半部分报告的是个体层面的结果,下半部分是国家层面的结果。通过比较,可以看出模型预测的加总带来的放大效应。

总的来说,三个模型均良好地复刻了第1列中国家层面效应放大的现象。以第3列为例,个体层面耐心对于收入和教育的影响系数分别为0.05与0.03,与第1列中的回归结果一致。国家层面的系数分别为1.74和0.18,与第1列回归结果的1.73和0.20十分接近。就不同模型的表现而言,包含人力资本外部性的模型用估计方法得到的结果(第3列)与实证结果最为接近。

讨论

06

简而言之,本文从实证和建模两个角度讲清了耐心会通过教育和储蓄决策提高收入和产出,并解释了总体层面的影响会因为存在一般均衡效应和人力资本外部性而大于个体效应。

从方法论的角度来看,本文的实证证据主要是描述性的,无法排除潜在的混淆变量对于各个变量的影响,也很难排除教育和收入之间的双向因果效应。但无论如何,本文基于严谨的逻辑推理和丰富的跨国数据,迈出了理解社会心理因素如何影响经济发展的重要一步。

回顾我国的发展,改革开放几十年的高速增长,某种程度上正是对于“耐心红利”的生动诠释。从“再穷不能穷教育”,到居民储蓄率长期处于世界前列,我国社会的这些特征和发展的成果,似乎正契合本文“耐心→教育与储蓄→经济增长”的逻辑。

补充材料

1. 全球偏好调查:Armin Falk, Anke Becker, Thomas Dohmen, Benjamin Enke, David Huffman, Uwe Sunde, Global Evidence on Economic Preferences, The Quarterly Journal of Economics, Volume 133, Issue 4, November 2018, Pages 1645–1692,

2. 全球偏好调查数据下载地址:

Abstract

This article studies the relationship between patience and comparative development through a combination of reduced-form analyses and model estimations. Based on a globally representative dataset on time preference in 76 countries, we document two sets of stylized facts. First, patience is strongly correlated with per capita income and the accumulation of physical capital, human capital, and productivity. These correlations hold across countries, sub-national regions, and individuals. Second, the magnitude of the patience elasticity strongly increases in the level of aggregation. To provide an interpretive lens for these patterns, we analyse an overlapping generations model in which savings and education decisions are endogenous to patience, aggregate production is characterized by capital-skill complementarities, and productivity implicitly depends on patience through a human capital externality. In our model estimations, general equilibrium effects alone account for a non-trivial share of the observed amplification effects, and an extension to human capital externalities can quantitatively match the empirical evidence.

推文作者:

林孟蔚,巴塞罗那大学、巴塞罗那经济研究所(IEB),博士研究生。研究领域:教育经济学、人口与劳动经济学、应用计量经济学/因果推断方法。邮箱:mengwei.lin@,欢迎各位老师、同学来信讨论。

韩振宁,巴塞罗那大学经济系,博士研究生。研究领域:国际贸易、货币经济学。邮箱:,非常欢迎各位老师、同学来信讨论。

声明:推文仅代表文章原作者观点,以及推文作者的评论观点,并不代表香樟经济学术圈公众号平台的观点

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号