图片来源:豆包

原文信息:

Chen Lin, Chicheng Ma, Yuchen Sun, Yuchen Xu (2024) The Allocation of Talent and Financial Development,1897 to 1936. Management Science.

原文链接:

01

引言

现代金融体系建立对于经济增长至关重要。对于金融体系建立的历史根源仍然缺乏相关实证证据,已有研究分别从制度环境、技术进步以及文化宗教等角度进行探讨,本文旨在从人力资本配置角度补充相关研究。对于这一问题存在关键的识别挑战:即金融行业会凭借显著的金钱回报和较高的声望,吸引了越来越多的人才,存在互为因果的问题。本文利用中国晚清时期人力资本配置的突发变动——科举制度废除,作为准自然实验,识别人才对金融发展的影响的因果效应。

“学而优则仕”。数以百万计的考生参加每三年举行一次的科举考试,为了进入官场而努力学习。古代中国科举制度打破了阶层限制,为普通人提供了向上晋升的机会 为平民提供了唯一制度化的 “成功阶梯”,也成为古代中国最大的“人才蓄水池”。近代以来,面对列强入侵,清政府逐渐走向衰败,人们认为科举制度已无法适应时代发展需求,阻碍了国家进步,1905年9月,清朝宣布废除科举制度。科举制度的废除给中国知识阶层带来巨大冲击,断绝了他们原本通过科举考试进入官场、实现阶层流动的途径,不得不另寻获取财富和地位的出路,部分投身现代工业企业,部分参与革命,还有部分转型为知识密集型专业人士,其中一些人进入现代银行业,推动了其发展。

现代银行业为受过教育的精英提供了一条更具吸引力的成功之路。与商人、教师等其他新兴职业相比,银行家属于商业精英的顶层,他们不仅能获得更高的经济回报,还享有更有声望的工作环境、较高的社会地位和广泛的政治联系,这些优厚的条件吸引了众多精英投身其中。事实上,许多人被外资银行聘为 “买办”,充当连接外国企业与中国市场的特殊角色,还有部分人借鉴西方金融制度和管理模式,开始创办中国现代银行。值得关注的是,中国现代银行业在 20 世纪的头十年才开始蓬勃发展,这一时期恰好是科举制度废除之时,暗示了科举制度废除后人才流向现代银行业,为其发展提供了人力支持,促进了中国现代银行业的兴起和发展。

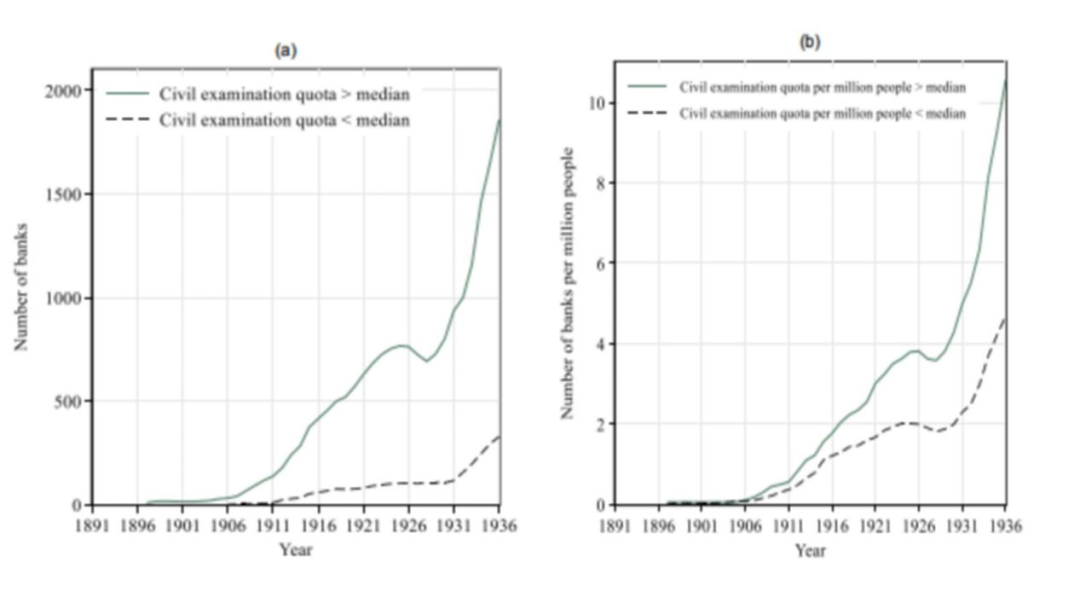

图1 中国近代银行业发展

本文采用双重差分策略,分别对比科举制度废除前后(1897-1904 年与1905-1936 年),不同科举名额分配的地区的银行业发展差异,来识别科举制度废除后人才重新分配对银行业发展的影响。本文研究发现,科举制度废除后,科举名额较高的地区现代银行数量增加更为显著。基于1897 - 1936年银行家和商科学生数据的机制检验发现,科举名额较高的地区在科举废除后,产生了更多的金融专业人才。具体表现为,这些地区培养出了更多的银行家,且选择商业(和金融)专业的学生比例也显著更高,这表明人才从公务员领域重新分配到了金融领域。进一步分析发现,现代银行业的发展通过增加外部融资渠道,对工业发展起到了促进作用,尤其是对那些金融需求较高的行业。这说明从科举制度释放到现代银行业的人才,并未阻碍工业发展,反而推动了其进步。

02

历史背景、实证策略和指标说明

(一)历史背景

现代金融在中国的发展:1842年中国开放后引入现代金融,1845年英国在香港设立东方银行分行,此后外国现代银行在中国业务逐渐拓展。1897年中国第一家现代银行中国通商银行诞生,到1936年,中国已有259家银行,1926家分行分布在众多城市。现代银行与传统钱庄不同,管理更专业、制度化,规模更大,更加依赖专业人才市场和正式人力资源管理系统,招聘要求应聘者具备广阔知识视野,不仅要掌握现代金融、商业知识,还需懂外语、法律、数学、地理等,同时要有中国文化根基和国际视野。

科举制度的废除:1842年鸦片战争后,中国战败,被迫开放,西方列强的军事和工业优势让中国精英意识到需进行现代化改革。一些人认为科举制度僵化,是导致中国军事失败的原因之一。1905 年,清政府废除科举制度,并开始按照西方模式对传统教育体系进行现代化改造。

(二)指标选取

科举制度的地区名额分配:清朝为平衡各地科举成功机会和社会流动性,朝廷给每个州府分配了科举录取名额,限制了每个州府最终能进入士绅阶层和官场的考生数量。科举名额的分配在 1720年左右就已固定下来,此后一直保持稳定,直至1905年科举制度被废除。在名额较高的地区,相对更多的受教育者会被吸引来参加科举考试。而在科举制度废除后,这些地区预计会有更多的知识精英流向现代行业,其中也包括银行业。

现代金融业发展:银行数量能在很大程度上反映当时的金融发展水平,本文因变量金融发展以每年每个州府的现代银行(及分行)数量衡量。本文手动收集地方志中的数据来获取现代银行的信息,由于地方志中的数据可能存在缺失,本文进一步从《银行年鉴》(1934 - 1937 年)和历史档案中识别并补充方志中遗漏的银行信息。

(三)识别策略

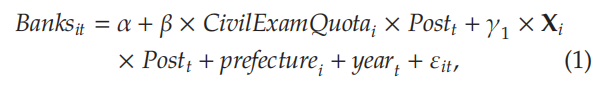

基于以上,本文构建如下计量模型进行实证检验:

其中,被解释变量Bankit表示1897 - 1936年期间,第i个地区在第t年的现代银行(及分行)数量,以此衡量现代银行业的发展程度。CivilExamQuotai是1905年前中央政府分配给每个地区的科举考试名额。postt是时间虚拟变量,科举废除后的年份(1905-1936年)取值为1,科举废除前(1897 - 1904年)取值为0。Xi×Postt代表一系列控制变量与时间虚拟变量的交互项,包含可能影响银行数量且与科举名额相关的因素,如地区人口规模、与海岸的距离、地区土地面积等,以控制这些因素在科举废除后对银行业发展的影响。prefecturei表示地区固定效应,yeart表示年份固定效应,εit是误差项。

03

实证结果

(一)基准回归结果

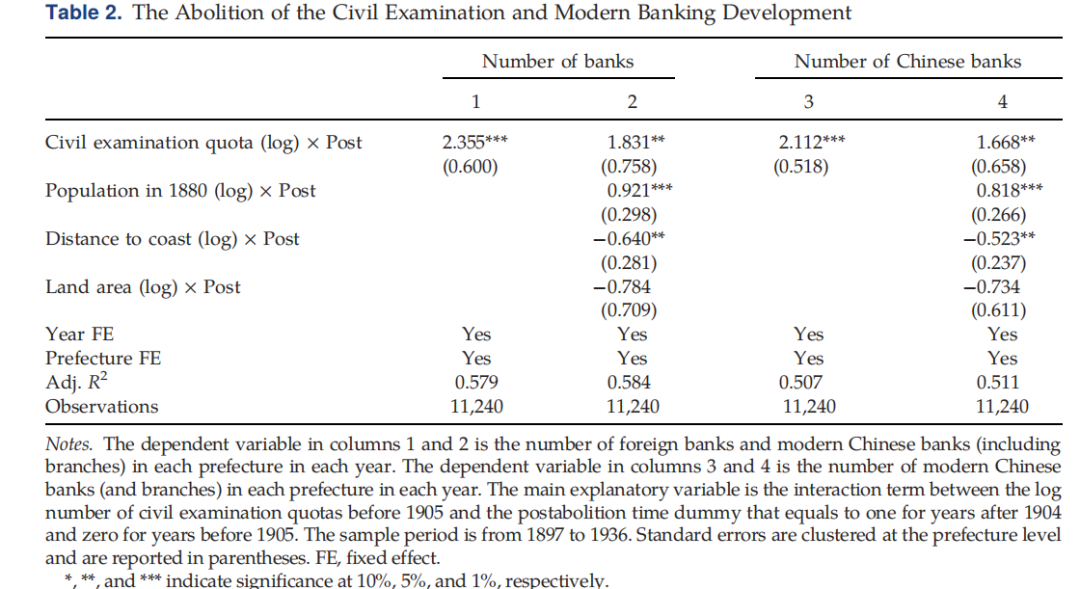

以所有现代银行(包括外国银行和中国本土银行)为因变量进行回归,结果显示,交互项系数显著为正,且系数值为2.355。意味着1905年科举制度废除后,1905年前地区的科举名额多一倍,预计银行数量将增加2.355 家。进一步考察发现,科举制度废除对银行业发展的促进作用主要源于中国本土银行数量的增加。在控制了人口规模、距离海岸距离、土地面积等因素与1904年后时间虚拟变量的交互项后,核心解释变量的系数仍显著为正,验证了文章的基本结论。

(二)事前平行趋势检验

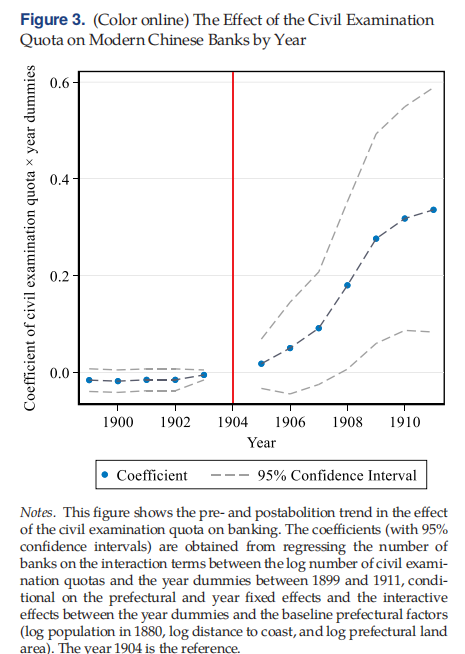

在双重差分设定下,需要验证无事前平行趋势,即当地科举名额在1905年前对当地银行业发展无影响。本文将当地银行数量对科举名额与 1899 - 1911 年(以 1904 年为参照年)的一组年度虚拟变量的交互项进行回归,并控制1880 年的人口、距离海岸的距离、土地面积(均与年度虚拟变量交互)以及地区和年份固定效应,结果表明,科举名额在科举废除前对银行数量无影响。系数都接近零,且没有呈现出任何增长趋势,说明在科举废除前,其他条件不变的情况下,高科举名额地区的精英并没有更多地进入银行业。同时进一步证实,直到科举废除后,高科举名额地区的银行数量才开始增加,且科举名额的影响在废除后显著为正,在幅度上与未控制趋势时相当。

(三)机制检验:人力资本配置角度

本文通过收集关于中国银行家的分布数据以及学习商业和金融专业学生的数据,探究科举制度废除对银行业发展的积极影响是否通过人才从公务员领域向现代银行业的“重新分配”这一途径实现。

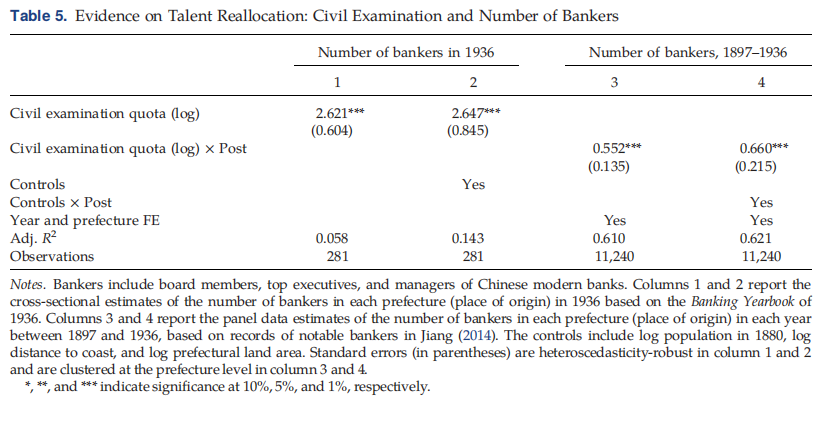

银行家群体的兴起:一方面,本文利用1936年《银行年鉴》中的数据,在横截面层面(281 个地区)研究科举考试名额对银行家人数的影响。在控制人口规模、距离海岸距离和土地面积等因素后,发现1905年前的科举考试名额与30年后的银行家人数之间仍存在高度正相关且在统计上显著。这表明科举名额较高的地区,在科举废除30年后,确实产生了更多银行家。另一方面本文利用《近代中国银行业机构人名大辞典》中的面板数据,评估科举制度废除对当地知名银行家人数的影响。结果显示,科举考试名额较高的地区,在科举废除后银行家人数的增加幅度,相较于科举考试名额较低的地区更大。从数量上看,科举名额翻倍,在科举废除后每个地区每年银行家人数增加0.66人。

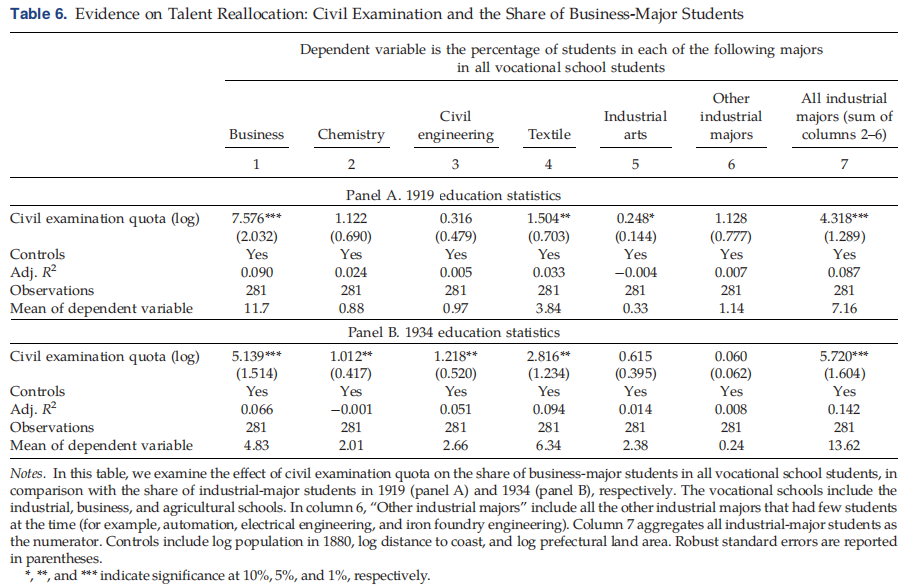

商科学生的激增:银行业作为20世纪初的新兴现代行业,需要具备现代商业和金融知识的人才,本文选择金融相关专业的学生数量作为衡量指标,进一步探究科举制度废除后人才向现代金融领域的转型情况。本文利用1919年和1934年政府的教育统计资料相关数据信息,研究发现,曾经科举考试名额较高的地区,商业专业学生的占比明显更高。进一步,为确认科举制度废除后金融人才的增加,不是由其他现代人力资本的同时增加所导致,研究以工业专业学生的占比作为结果变量进行证伪检验。本文将工业专业分为化学、土木工程、纺织、工艺美术和其他杂项工业专业五类,并计算所有工业专业学生在职业学校学生中的占比。结果发现,科举考试名额对工业专业学生占比也有正向影响,但与对商业专业学生占比的影响相比,在影响程度和统计显著性水平上都较小。即使控制了工业专业学生的占比,科举考试名额对商业专业学生占比的影响仍然显著为正,验证了基本结论。

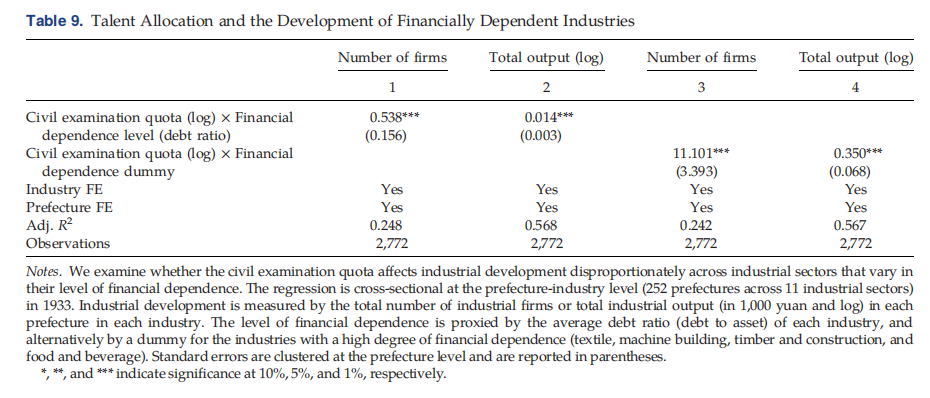

(四)进一步分析:近代工业的发展

人才流入金融行业是否会阻碍20世纪初中国实体经济(主要是工业化)的发展?根据大推进理论,在工业化初期,工业发展依赖外部融资,而现代银行能为工业提供资金和专业人才,缓解信息不对称和交易成本,促进企业获得外部融资,那么科举制度废除释放的金融人才增加应对工业企业有积极影响。本文进一步基于1933年的工业调查收集工业企业数据,将各地区 - 行业的企业总数或总产值,对地区科举考试名额和行业债务比的交互项进行回归。结果显示,交互项系数显著为正,表明在对外部融资需求较高的行业中,科举废除后更多人才流入金融行业,企业发展更快、更具生产力。因此可以说,从科举释放到现代银行业的人才,并未阻碍工业发展,而是通过增加外部融资渠道促进了工业发展 。

04

结论

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春,经济发展和转型总是在“创造性破坏”中前进。本文利用20世纪初中国废除科举制度这一历史事件,基于281个地区40年(1897 - 1936)银行业发展的面板数据,发现科举废除后,原科举名额高的地区现代银行数量增加更显著。这得益于人力资本的现代化效应,这些地区有更多学生选择商科并成为金融精英(银行家) 。实证研究表明,人才供给在现代金融发展中意义重大,这在19世纪末20世纪初现代银行业的早期发展中表现明显,凸显了人才供给与金融行业的紧密联系。进一步说明,现代银行业的发展增加了外部融资渠道,对20世纪初中国的工业增长起到了推动作用。这说明科举废除后流入现代银行业的人才,没有阻碍工业发展,反而通过改善融资条件促进了工业发展。因此,可以看出,在这场精英的重新分配的浪潮中,近代中国也从“大分流”向“大合流”的艰难转型中。

Abstract

We examine how the supply of talent affected financial development based on an experiment that abruptly changed the allocation of talent in historical China. Under the meritocratic civil examination system, government service was the main employment for the Chinese intellectuals. The abolition of this system in 1905 reduced the status and wealth attached to government service, which led the intellectuals to turn to modern banking as a high-status sector of employment. We find that regions where there were more candidates for the civil examination produced more financial professionals after 1905, which translated to a greater development of modern banking

推文作者:王灿,南京大学商学院理论经济学博士研究生;研究方向为发展经济学,欢迎学术交流。电子邮箱:。推文内容中若存在错误与疏漏,欢迎邮箱批评指正!

声明:推文仅代表文章原作者观点,以及推文作者的评论观点,并不代表香樟经济学术圈公众号平台的观点。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号