图片来源:豆包AI

原文信息:Flynn R, Glennon B, Murciano-Goroff R, et al. Building a wall around science: The effect of US-China tensions on international scientific research[R]. National Bureau of Economic Research, 2024.

原文链接:Building a Wall Around Science: The Effect of U.S.-China Tensions on International Scientific Research | NBER.

01

引言

科学知识的传播与流动受到诸多因素的影响,如知识分享的成本、传播媒介的有效性、国家(地区)间的政治关系等。本次推文带来2024年发表在NBER上的文章,该文系统的考察了中美关系紧张对两国科学知识产出、传播及其科研人员生产率的影响。

在过去几十年中,科学知识的传播通过全球化网络快速扩散,跨国合作的出版物目前占全球出版物的23%,美国出版物的40%。国际合作和人才流动是科学研究保持前沿的关键因素,但其易受到地缘冲突的影响。例如,一战导致国际合作、知识流动减少,那些依赖国外前沿知识的科学家生产力显著下降。二战对德国科学家的驱赶也改变了德国的科学研究轨迹。俄乌冲突使得乌克兰科学家与全球交流科学知识和思想的成本上升、机会减少,导致了该国科学家的产出明显降低。与战争不同的是,地缘政治紧张并不直接破坏科学研究资本,而是通过限制科学人才的流动、知识的传播进而阻碍科学向未知领域的探索。为此,本文以中美关系紧张作为切入口,考察地缘政治紧张局势对双方科学流动以及产出的效应。重点放在:STEM科研人员的流动、跨国知识流动、科学家的产出,分别用申请美国博士项目、论文引用、论文产出为代表。

关于国家层面变动对于科学知识效应的研究通常集中在如战争、科研机构改革等方面,而本文创新的考虑了两国间地缘政治紧张的作用,从双边视角检验两国地缘政治紧张对科技创新产出和传播的影响。研究发现:科研人员流动方面,从2016年到2019年,STEM学科的华裔研究生就读美国博士项目的可能性降低了16%,而那些就读美国博士项目的华裔学生毕业后留美工作的可能性降低4%,前往其他英语国家深造与就业的可能性明显上升。知识流动层面,中国对美国科研成果的引用率明显下降,约为4-6%,但美国引用中国的科研成果并无显著影响。科研产出方面,与之前的研究结论耦合,由于寒蝉效应,在美华裔产出相较于非华裔显著减少,约为2-6%。考虑到疫情后民族主义和单边主义政策的兴起,这一效应可能加剧。

本文主要从两个方面做出了边际贡献:一是以往关于中美地缘政治紧张格局对于科研人员产出的影响主要集中在单边或者特定学科。本文重点考察跨国科研人力资本和知识流动,对双边人员进行系统性研究。二是丰富了国家层面关系对科研产出的影响。通过多数据集的匹配,考察了中美地缘政治紧张格局对知识流动与传播效应,而之前主要集中在战争、国家间直接冲突等方面。

02

经验背景介绍

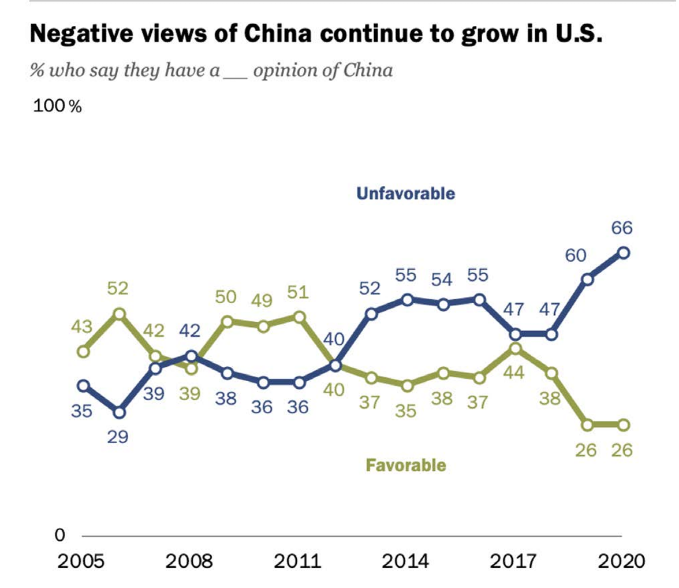

在2015年,联邦调查局和美国司法部对涉嫌为中国政府窃取知识的华人和华裔科学家展开大量法律调查,例如,七名华裔和华裔美国学者因涉嫌代表中国政府从事间谍活动而被捕。2018年美国司法部提出“中国倡议”(The China Initiative),并声称部分中国留学生和中国03年实行的千年计划旨在窃取知识产权和吸引科学家为中国科研做贡献。根据该倡议,司法部对162名华裔科学家提出指控。此外,美国拒绝部分中国科学家进入境内和留学生的签证。这些行动加剧了在美国工作的中国科学家和与中国同事合作的美国科学家的恐惧。根据皮尤研究中心的数据,反华情绪从2015年的55%左右上升到2020年的66%左右,如图1所示。

图1:美国群众对华情绪随时间的变化

不断变化的政策环境对在美国工作的华裔科学家产生了特别明显负面的影响。2021年的一项调查研究发现,50.7%的华裔科学家对美国政府的监管表示相当担忧,而非华裔科学家中只有11.7%,这既影响了他们留在美国的计划,也影响了他们与中国科学家合作的意愿。一项针对在美华裔科学家的调查发现,72%的人觉得作为学术研究人员感到不安全,42%的人害怕被联邦政府调查,61%的人曾想过离开美国。在另一项针对中国研究生职业规划的调查中,作者发现34.8%的中国学生(非中国学生为17.6%)曾因种族/民族/原籍国而经历过职业困难。

03

数据来源以及统计分析

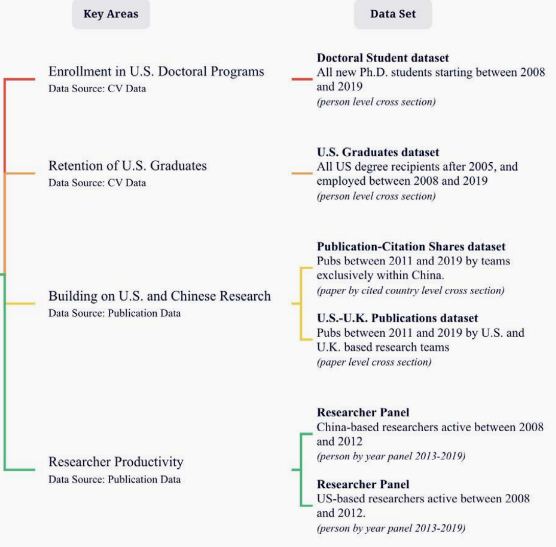

本文涵盖了诸多庞大且有趣的数据集。其中包含:个人履历、科学出版物、文章引用因子等。

1. 个人履历数据

从ORCID获取个人简历数据。ORCID中的每份简历都包括个人姓名、自我报告的教育背景和工作经历。利用这些简历上的信息,构建了用于分析部分变量。标注了个人是否以及何时注册了学位课程、该课程是否在美国、该课程是否为博士课程,个人在美国院校学习后是否立即在美国就业、学科背景、名字等。

2. 科学出版物数据

本文利用维度(Dimensions)中已出版科学著作的文献计量信息构建科学出版物数据。对于数据库中的每篇出版物,Dimensions都会提供作者姓名、出版物的期刊、出版物的科学领域、文章发表年份、作者地址以及引文和参考书目中引用的文章列表。此外,Dimensions还提供了通过算法消除歧义的作者标识符,以便在不同出版物中跟踪作者。

图2:研究对象的数据集来源

04

实证结果

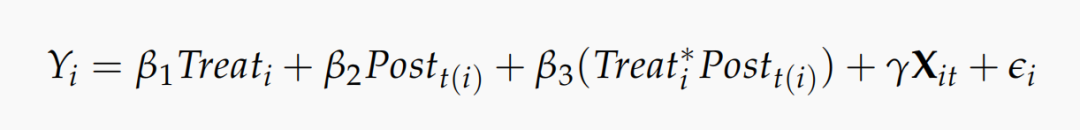

运用双重差分和事件分析法检验自2016年中美关系紧张对于STEM科研人员的流动、科学著作的使用以及科研产出的变化。双重差分可以有效剔除美国博士计划的吸引力、中国近几年科技发展的影响等。

(一) STEM科研人员的流动

是否前往美国攻读博士学位

其中,i代表个体,t(i)表示i个体开始攻读博士的年份,被解释变量为0-1变量,表示是否攻读美国的博士计划,xit包括时间固定效应、学科固定效应、个体获得硕士学位的国家。当i为非华裔时treati取0,为华裔时treati取1,重点关注交互项的系数β3.

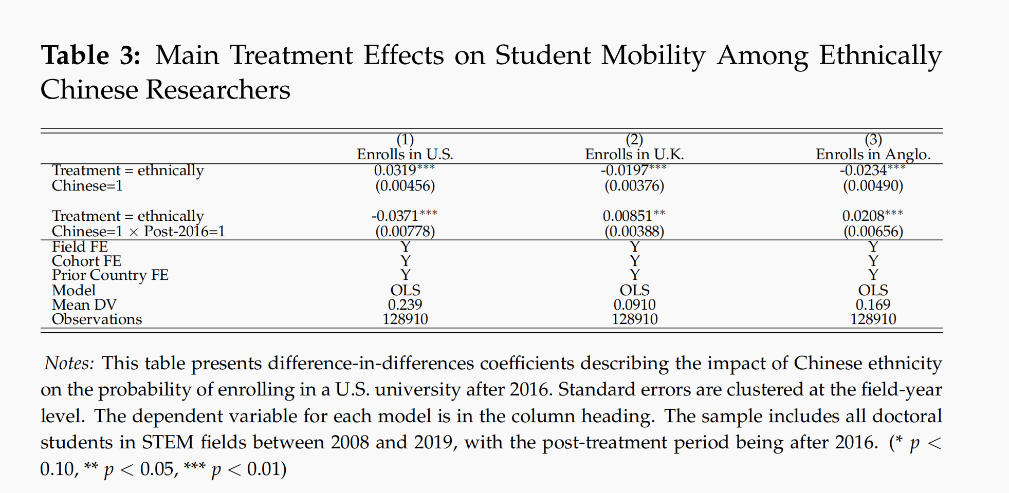

表3显示了基础回归结果。第(1)列的系数表明中美关系紧张降低了华裔参加美国博士项目3.7个百分点,与均值相比减少了约16%。如果华裔学生就读美国博士课程的可能性降低,那么他们会去哪里深造呢?第(2)列和第(3)列分别报告了对英国和非美国的英语国家博士入学可能性的估计结果。第(3)列显示了对非美国的英语国家博士入学可能性的估计影响,即2.1个百分点(SE = 0.66 pp),与均值相比增加了12%。因此,在2016年中美关系紧张后,华裔更倾向于参加非美国的英语国家的博士项目。

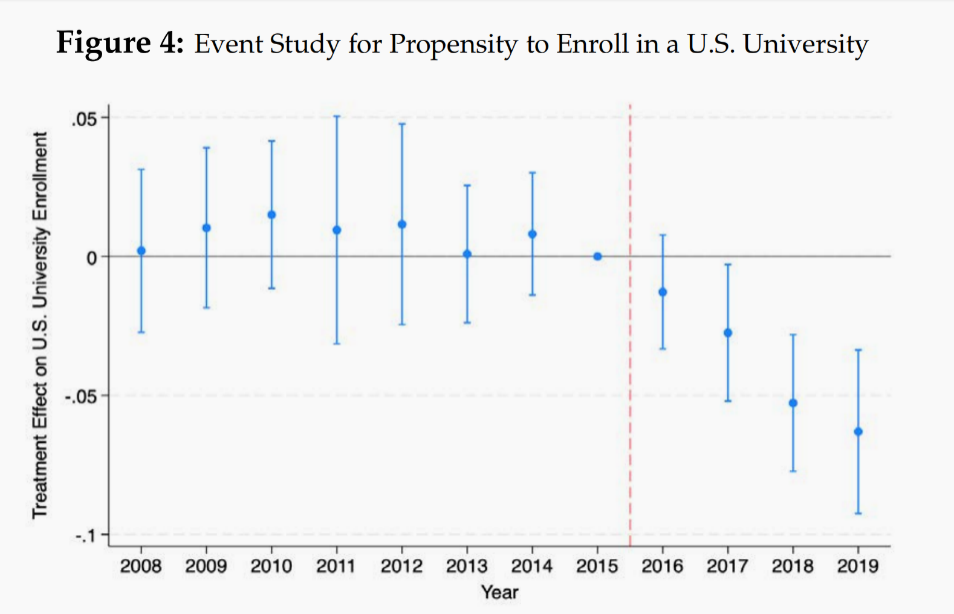

图4展现了事件分析法的回归结果,以2015年为基期。发现从2016年开始,华裔学生就读美国博士课程的比例相对于非华裔学生而言开始下降,并至少持续到2019年。例如,2018年,华裔入读美国博士项目的概率比2015年下降了5个百分点。

自然地,我们需要考虑美国对中国学者的学术审查是否产生了“寒蝉效应”(Chilling Effect)。因此,我们检验了来自中国以外其他国家的华裔学生是否也不太可能报读美国的博士课程。

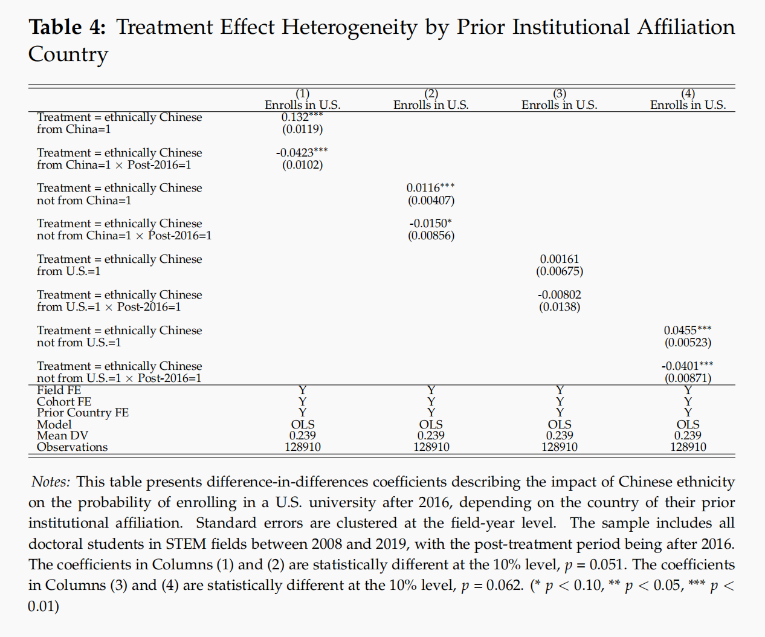

回归结果如表4所示:无论是来自中国亦或是其他华裔,在中美关系紧张后读取美国博士的概率都显著减少。此外,还对之前是否在美国获得学位的华裔进行分析,发现在美华裔未受到影响,证明中美关系紧张并未显著影响在美华裔申请美国的博士项目。

毕业生是否留美

表5展示了中美关系紧张对于华裔是否留美工作的影响。第(1)列报告了对华裔美国毕业生第一份工作留美可能性的影响,即为-3.6个百分点(SE = 0.95pp),与样本均值相比下降了4%(事件分析法得到的结果类似)。那么,那些不在美国找工作的华裔毕业生去哪里了呢?同样,将被解释变量更换为第一份工作在英国或其他非美国的英语国家,发现在2016年之后华裔毕业生相对于非华裔毕业生更倾向于其他非美国的英语国家找工作。

与以上分析类似,将华裔分为来自中国与其他地方进行分样本回归。如表5所示,发现来自其他国家的华裔并没有显著减少其留在美国找工作的概率,说明华裔在美找工作概率的减少主要归因于来自中国华裔。

值得思考的是,为什么全球华裔参加美国博士项目都显著减少,而留美工作的人减少却只限制在来自中国的华裔呢?

(二) 科学成果的相互使用

先前的研究表明,科学家的流动性与科学知识的传播呈现强相关关系。因此,本文研究了中美紧张局势的加剧以及科学家流动性的下降是否也影响了中美两国研究团队对彼此科学知识的使用。

我们首先考察中国研究人员使用美国的科学成果的情况。同样运用DID方法进行检验,但是有几点需要说明。一是被解释变量为中国团队出版物中引用美国(英国)科学成果的比例。二是控制组为引用英国的科学成果。文章用了大量统计数据证实英国作为控制组是合理的——美英两国在科学研究上有相同的偏好(R&D per capital)和政府支持、在科学研究的大多数领域同为第一梯队、具有类似的文化与相同的语言。

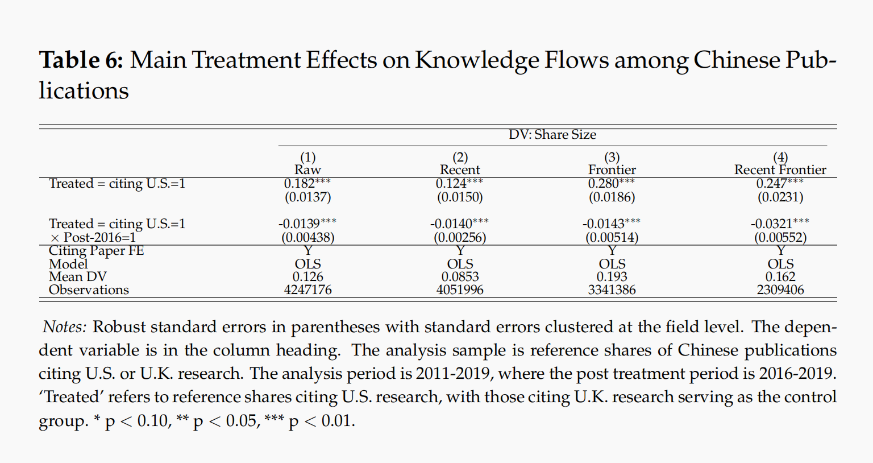

表6显示中国研究团队的出版物对美国科学成果引用的系数估计。第(1)列显示中美关系恶化的影响为-1.4个百分点(SE = 0.44 pp),与样本平均值相比下降了11%。为考虑即时性,第(2)列将被解释变量更换为中国发表的论文是否对过去五年美(英)论文的引用,发现相对于样本减少了10%。有一潜在的竞争性解释是中国论文质量的提升导致对低层次论文引用的减少,为此,将引用修改为专业影响因子为前1%的论文,发现结果未发生显著变化。此外,本文还将研究对象转向前沿与近期论文上,发现系数显著为负,且在经济意义上为基准回归的两倍,说明中美紧张局势显著减少中国研究人员引用美国科研成果并且在近期的前沿知识方面尤为明显。

同样考察美国研究人员使用中国的科学成果的情况。考虑到并没有像中国一样的国家在此前二十年来有如此快速的经济发展,为此本文将控制组设定为英国出版物中对中国科学成果引用的比例,实验组为美国出版物中对中国科学成果引用的比例。因此,系数衡量的是美国和英国出版物中引用中国科学成果比例的差异。

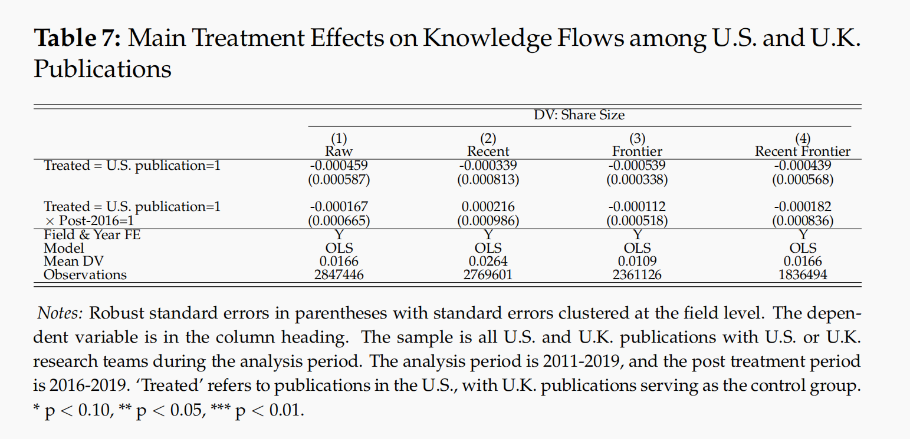

同样,将科研产出分为近期、前沿、近期前沿,分别做回归,如表7所示,虽然所有系数都是负值,但它们的数值都很小,而且都没有达到统计意义上的显著性,事件研究法得到的结果类似,说明中美关系紧张并未显著影响美国科研人员对中国出版物的引用。

(三)科研产出的变化

我们主要关注科研人员在2016年前后的产出,来检验中美关系紧张对于其生产率的影响。

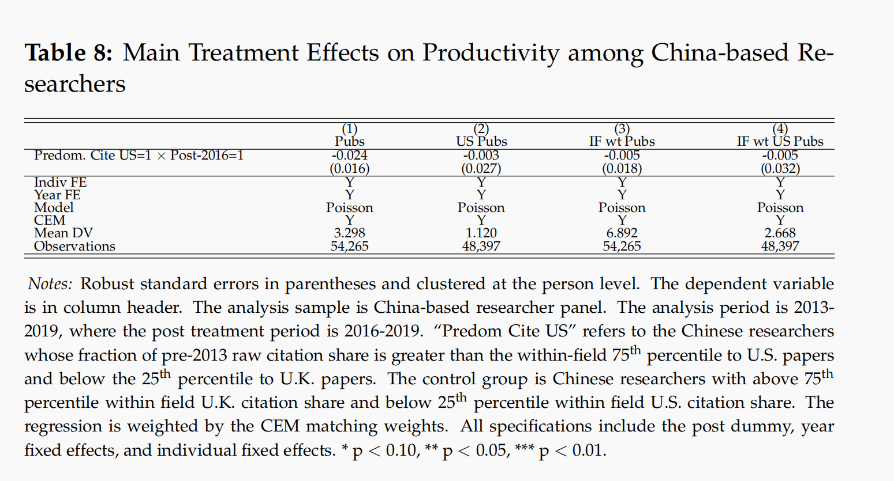

首先关注中国学者的生产率变动,用论文发表数量表示。将控制组设定为事前高度依赖于英国研究且不依赖于美国研究的中国学者,实验组设定为事前高度依赖于美国研究且不依赖于英国研究的中国学者。具体定义为:在某一领域内,对美国出版物的引用比例处于第75百分位数或更高水平,而对英国出版物的引用比例处于所在领域第25百分位数以下的华裔为实验组,控制组则反之。在进行DID分析之前,本文依据其事前特征进行组别匹配确保两个样本间具有比较性。表8第(1)列的被解释变量为发文数量,可以看到系数并不显著,说明中美关系紧张对于其发文量并未产生显著影响。将被解释变量改为美国出版期刊的发文数量、以影响因子为权重进行加权,发现均不显著。说明中美关系紧张并不显著影响事前与美国科研产出有紧密联系的华裔研究者的产出能力。

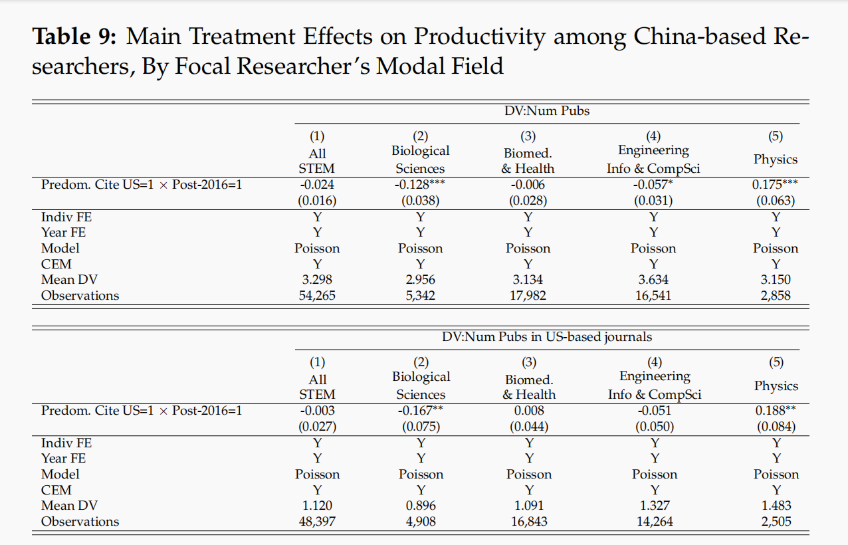

将研究领域进行细致拆分,考察其异质性。这是因为政府出于社会发展或国家安全考虑,可能对某个领域采取限制性保护或政策补贴进行扶持。表9可以看到,生物科学遭到了重创,可能原因是美国国立卫生研究院(NIH)的活动不鼓励美国和中国的研究人员和机构之间进行任何形式的合作,因此会减少知识的流动并导致以前依赖于这些流动和关系的中国研究人员的生产力下降。而物理学科系数显著为正可能是由于政府对半导体、材料科学等行业的支持。

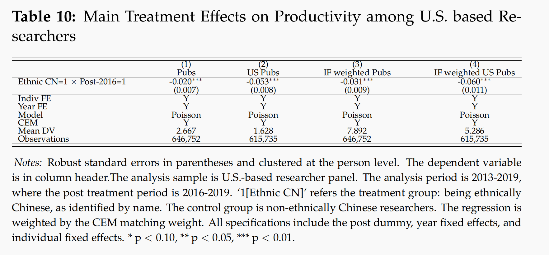

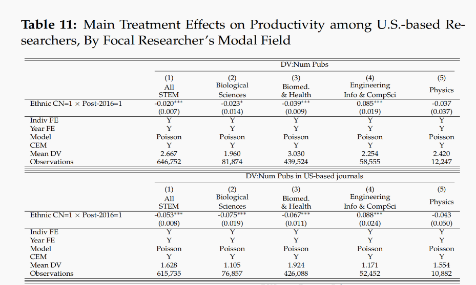

将视角转到美国华裔的科研产出水平。估计值的大小表明,这种影响在统计学和经济学上都是有意义的,与非华裔同事相比,在美国的华裔研究人员的平均综合生产率下降了2%,在美国期刊上发表的受影响加权论文数量下降了6%。同样,将研究领域进行细分,充分考察其异质性,得到了类似的结果。

(四)稳健性检验

本文主要从以下几个问题出发进行稳健性检验:一是尽管在背景介绍中已强调2016年对华(对美)政策的急剧改变以及进行了相应的平行趋势检验,但中美关系紧张是持续性的过程,将其设定为2016年作为政策发生年是否恰当?二是以国籍划分控制组和实验组是否恰当?三是本文中对于前沿期刊发表的主观性定义需要进行放松。四是仅研究STEM为代表的自然学科是否能表示科学知识的流动?五是考虑到中印两国都是人口大国且都对美国的人才输送起重要作用,是否是因为美印两国的亲密关系,印度留美人数增多从而导致华裔留美学生的减少呢?

对应的做了如下检验:

1. 通过调查群众的反华情绪,发现自从2016年之后陡然上升。

2. 通过对国籍身份的随机分配构造安慰剂检验,发现结果并不显著。

3. 将前沿性期刊的定义修改为引用因子是前3%或5%。

4. 将社会科学纳入样本中,发现回归系数仍然为负。

5. 通过对比中印两国申请美国博士项目的人数,发现在2016年后中国人数明显下降而印度人数未呈现明显变化。

05

总结与思考

本文的研究结果表明,截止至2019年底,中美紧张局势已经严重扰乱了人才和知识流动,并导致华裔向美国申请博士项目、留美工作数量下降,中国运用美国科学知识数量减少,尤其是涉及到国家安全的学科,美国华裔科学家的产出下降。文章中点到了未来的研究方向:

研究人员之间的交流减少是主动还是被动造成的?需将疫情纳入分析框架中:疫情后美国反华甚至反亚的情绪逐渐高涨,日益紧张的地缘政治局势和单边的产业政策对科学交流的负面影响需要进一步研究。此外,尤其值得思考的是华裔向第三方国家人才流动增多的科学效应及其福利分析。

Abstract

This paper examines the impact of rising U.S.-China geopolitical tensions on three main dimensions of science: STEM trainee mobility between these countries, usage of scientific works between scientists in each country, and scientist productivity in each country. We examine each dimension from a “U.S.” perspective and from a “China” perspective in an effort to provide evidence around the asymmetric effects of isolationism and geopolitical tension on science. Using a differences-in-differences approach in tandem with CV and publication data, we find that between 2016 and 2019 ethnically Chinese graduate students became 16% less likely to attend a U.S.-based Ph.D. program, and that those that did became 4% less likely to stay in the U.S. after graduation. In both instances, these students became more likely to move to a non-U.S. anglophone country instead. Second, we document a sharp decline in Chinese usage of U.S. science as measured by citations, but no such decline in the propensity of U.S. scientists to cite Chinese research. Third, we find that while a decline in Chinese usage of U.S. science does not appear to affect the average productivity of China-based researchers as measured by publications, heightened anti-Chinese sentiment in the U.S. appears to reduce the productivity of ethnically Chinese scientists in the U.S. by 2-6%. Our results do not suggest any clear “winner,” but instead indicate that increasing isolationism and geopolitical tension lead to reduced talent and knowledge flows between the U.S. and China, which are likely to be particularly damaging to international science. The effects on productivity are still small but are likely to only grow as nationalistic and isolationist policies also escalate. The results as a whole strongly suggest the presence of a “chilling effect” for ethnically Chinese scholars in the U.S., affecting both the U.S.’s ability to attract and retain talent as well as the productivity of its ethnically Chinese scientists.

推文作者:黄伟,中国科学院大学博士生。欢迎交流:

声明:推文仅代表文章原作者观点,以及推文作者的评论观点,并不代表香樟经济学术圈公众号平台的观点。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号