图片来源:百度图片

原文信息:Joshua E Blumenstock, Guanghua Chi, Xu Tan, Migration and the Value of Social Networks, The Review of Economic Studies, 2023.

原文链接:

01

问题的提出

移民决定是一个人能做出的最重要的经济决定之一。影响这一决定的因素很多,从就业前景和便利福利差异到生命周期考虑和迁移成本。在每一个因素中,社会网络都扮演着重要的角色。移民通过社会网络了解潜在目的地的机会和条件;在迁出地,移民的社会网络结构决定了他们离开的能力和期望。本文使用了丰富的数字数据源,增加了我们对社会网络如何影响个人迁移决定的理解。现有研究表明社会网络影响移民决策有两种不同的机制:第一,社会网络为移民提供获取信息的途径,例如关于目的地的工作和福利信息;第二,社会网络通过提供物质或社会支持,为移民提供安全网。然而,关于这两种机制的性质和相对重要性未有定论。

产生这些歧义的部分原因是很难使用传统数据将社会网络结构与迁移决策联系起来。相反,大多数现有研究依赖于对移民社会网络的间接衡量,比如来自同一迁出地或具有相似可观察特征的个体比两个不同的个体更有可能联系在一起。这样的间接衡量可以提供移民社会网络规模的合理近似值,但它们并没有揭示社会网络结构的其他方面是否以及如何影响移民决策。高阶网络结构(即个人关系的联系)在就业、教育、健康、金融、产品采用和战略联盟形成等决策中起着关键作用,然而,这种网络结构在移民中的作用尚未得到系统的研究。

研究设计

02

(一)数据来源

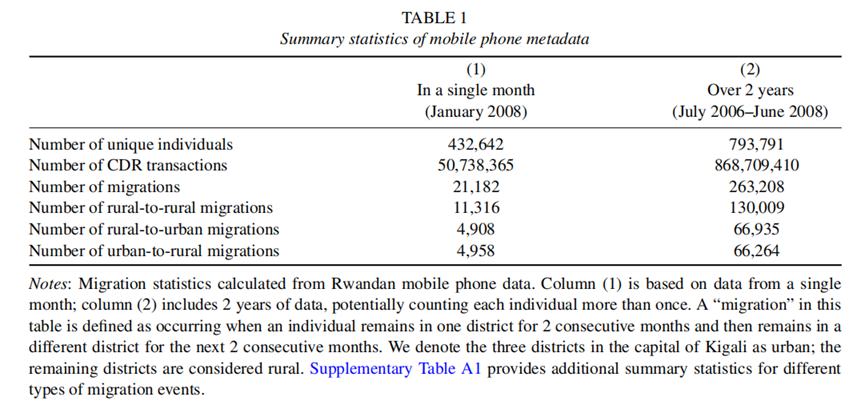

为了研究社会网络和移民决策之间的因果关系,本文利用了一个新的数据集,其中包含卢旺达大约100万人的移民历史和不断发展的社会网络的详细信息。这些数据来自卢旺达电信公司,包含了2005年1月至2009年6月在卢旺达发生的所有通话详细记录(CDR)。对于发生的每个移动电话呼叫,CDR包含呼叫双方的(匿名)电话号码日志、呼叫发起时间的时间戳以及呼叫被路由通过的移动电话塔的标识符,这些标识符反过来表明了呼叫时各方的大致地理位置。总的来说,作者观察到大约100万独立用户之间大约有10亿次移动手机通话(表1)。

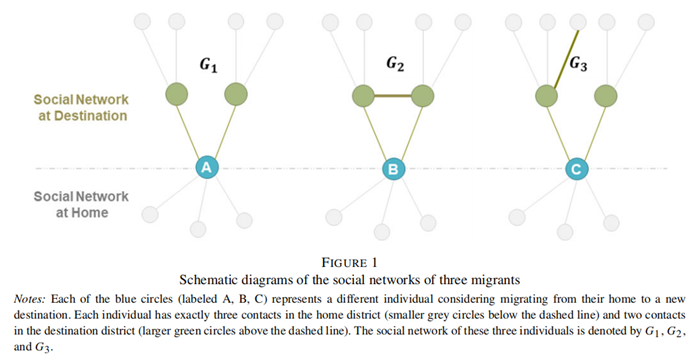

通过结合用户位置信息和社会网络结构信息,能够研究移民和社会网络之间的关系。为了直观起见,图2显示了一个移民在移民前一个月的人际网络。这个特定的移民(绿点)在迁移前的一个月中有二十个不同的联系人,其中7人在他的迁出地(蓝点),4人在目的地(红点),剩下的在其他地区(灰点)。朋友的朋友被描绘成空心的灰色圆圈。

(二)指标选取与衡量

本文的核心目标是了解不同地理位置的个人社会网络结构如何影响他们迁移的可能性。本文观察到的社会网络是手机通讯的网络。具体来说,我们使用在特定时间范围(通常是一个月)内发生的呼叫集来定义当时的(无向)社会网络G。形式上,假设网络G是一个矩阵,如果观察到i和j在固定的时间窗口内通话,则Gij=Gji=1,否则Gij=Gji=0(这包括Gii=0)。i和j之间的路径是不同代理的有序序列(ii1i2...ihj)使得任何两个相邻的个体在网络中连接。i和j之间的距离表示为d(i,j),是i和j之间最短路径的长度。

由于网络结构可能相当复杂,我们重点关注社会网络拓扑影响迁移决策的两种典型方式:通过信息资本和合作资本。按照Jackson(2020)的研究,我们认为信息资本是社会网络提供获取新信息的潜力。相比之下,我们认为合作资本是网络促进互动的能力,这种互动受益于合作和社区执行,如风险分担和社会保险。

1.信息资本。我们通过衡量个体的二阶邻域(或朋友的唯一朋友,不包括个体的直接联系)的大小,为网络G中的个体i构建信息资本的衡量指标:

更一般地说,个体i的第k阶邻域是Dkj(G)= {j : d(i,j) = k}。

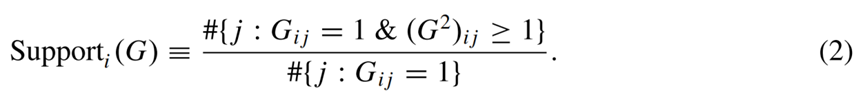

2.合作资本。我们对个人合作资本的衡量指标是网络支持,即个体i的朋友j与i有一个或多个共同朋友的概率。形式上,如果i在G中没有任何朋友,则个体i在网络G中的支持为0,否则

这个指标旨在衡量个体网络的互联性,并与Jackson (2020)的偏好资本概念密切相关,偏好资本的定义是网络“通过网络地位和反复互动和互惠与他人交换偏好和交易的能力”。重要的是,与信息资本相比,不同的网络拓扑有助于合作资本。

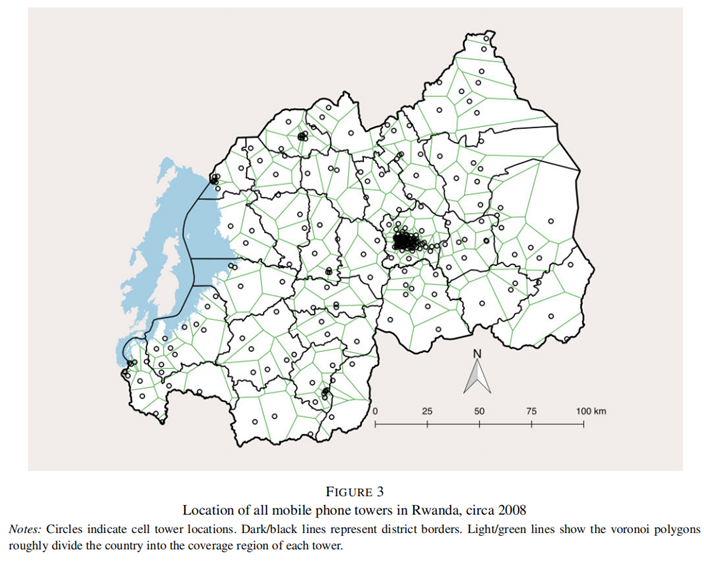

3.衡量个体是否迁移。本文使用移动电话元数据来提供卢旺达移动电话用户迁移模式的详细量化视角。这是可能的,因为每一次移动电话呼叫,运营商记录的手机塔,通过它来连接呼叫者和接收者;典型地,这些是在呼叫时离用户最近的塔。从图3中可以看出,这使我们能够近似和间歇地定位每个用户,在城市地区的地理精度为几百米,在农村地区为几公里。

利用手机信号塔的序列来衡量每个人的迁移历史。首先计算每个个体i在每个日历月t中的居住地区d(地区在图3中用黑线示出)。然后确定每个个体是否在每个月发生迁移。根据Blumenstock (2012)的研究,如果满足三个条件,就说迁移发生在t + 1月:(1)在t之前(包括t)至少k个月在d区观察到个体的家庭位置;(2)t+1中的归属位置d'与d不同;以及(3)在t + 1之后(并且包括t+1)的至少k个月内,观察到个体的新家位置是d'。在t之前和之后,其家庭所在地被观察到在d至少k个月的个体被认为是居民或滞留者。不满足这些条件的个体(例如,一整月不使用电话的个人,或连续k个月不在一个区停留的个人)被视为“其他”(并从后面的分析中排除)。

(三)研究方法

1.内生性识别与处理

(1)双向因果问题。理解网络对迁移的因果影响的一个障碍是,迁移决定也可能塑造社会网络。例如,如果迁移者在迁移前有策略地与目的地社区建立联系,或者只是在迁移前给目的地打了大量电话,这是可以预料的。

本文以三种主要方式解决这一问题。首先,本文研究了滞后的社会网络特征对移民当前决策的影响。具体来说,将个人i在t月做出的迁移决定与i几个月前的社会网络结构联系起来。第二,本文不关注移民在迁出地和目的地的直接联系人数,而是关注目的地联系人的网络,保持联系人数不变。这是因为,对移民来说,直接控制他们在目的地和迁出地的联系人数似乎比改变社会网络的高阶结构更容易。第三,采用“转移—共享”规范,将迁移决策与个体高阶社会网络的变化联系起来,保持低阶社会网络结构不变,以进一步限制个体可以内生形成其网络的程度。

(2)遗漏变量问题。因果识别的第二个主要威胁是,社会网络结构可能代表个体特征(如财富、种族)和地区特征(如人口密度、工资水平),这些特征也会影响迁移。本文采用固定效应来解决遗漏变量问题。

2.估计模型

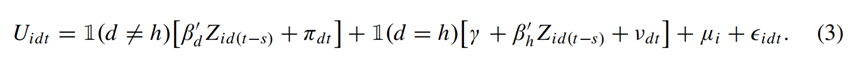

对于考虑在t个月内从迁出地h区迁移到目的地d区的个体i,我们希望估计(s滞后)社会网络特征向量Zid(t-s)对迁移决策的影响。这是一个离散的选择设定,其中i在t月面临27个互斥的选择,卢旺达的每个地区d(包括迁出地地区h)都有一个选择。假设i从d中获得的间接社会资本是个体特征(μi)的函数,d在作出选择的月份中的固定特征分别为目的地特征πdt和迁出地特征νdt,以及个体之间可能存在差异的特定选择属性向量(Zid(t-s)):

公式(3)可以对迁出地社会网络(d = h)和目的地社会网络(d≠h)进行区分。向量β'd和β'h分别表示目的地和迁出地网络属性对迁移概率的平均影响。参数γ表示个体不迁移的平均趋势。

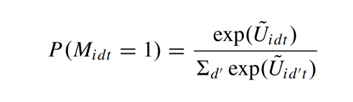

假设εidt来自极值分布,i将在时间t以概率P选择d:

可以使用条件logit模型进行估计(使用U~表示U,不含干扰项ε)。作者从中省略μi,因为它不会随i在t月面临的一系列选择而变化。

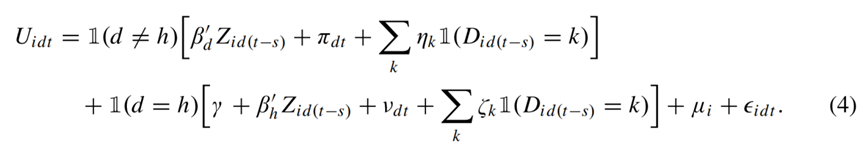

由于本文的大部分重点将放在理解个人的高阶网络结构如何与他们的迁移决策相关联,因此许多估计将控制i的一级网络的大小:

在上述说明中,固定效应的向量ηk和ζk允许对于在迁出地和目的地具有不同数量的唯一联系人k的人来说,迁移概率有所不同。

当估计(3)式和(4)式时,仅在个体可被归类为移民或非移民的月份中考虑个体。当个体被归类为“其他”时,这些观察结果被排除在回归之外。除非另有说明,否则本文将稳健标准误聚类到个体层面。

03

实证结果

(一)目的地和迁出地社会网络规模的影响

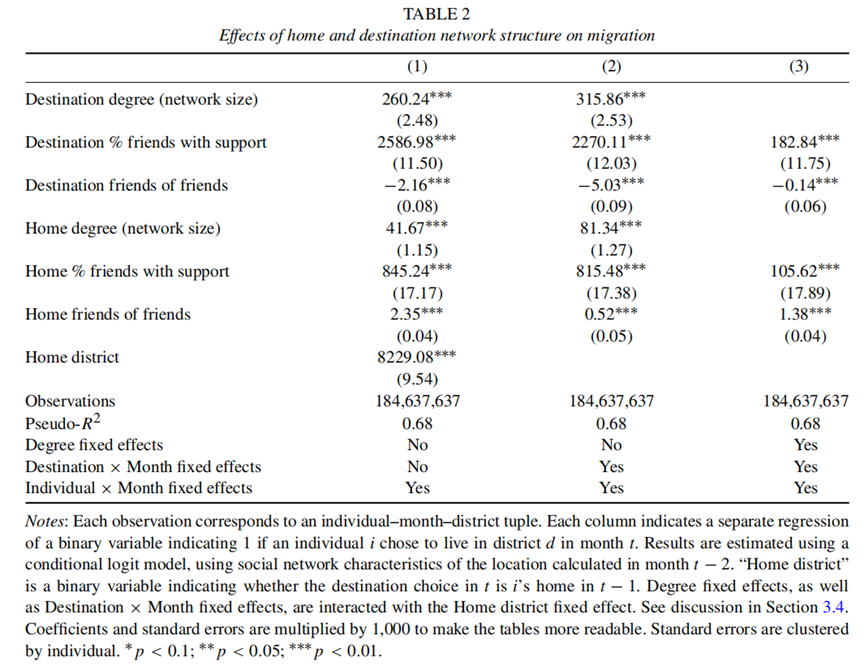

表2总结了对滞后社会网络结构的迁移决策的多项式logit模型(3)进行估计的主要结果。我们发现,平均而言,在目的地每增加一个联系人,向该目的地迁移的可能性就增加0.316%,而在迁出地每增加一个联系人,迁出的可能性就减少0.081%。这些系数是通过个人网络随时间的变化以及单个时期内跨目的地的变化来确定的。比较前两列中目的地和迁出地回归的系数,我们可以比较社会网络对迁移的“推”和“拉”力(参见Hare,1999年):在目的地增加一个额外联系人的影响大约是在迁出地增加一个额外联系人的影响的4-6倍。

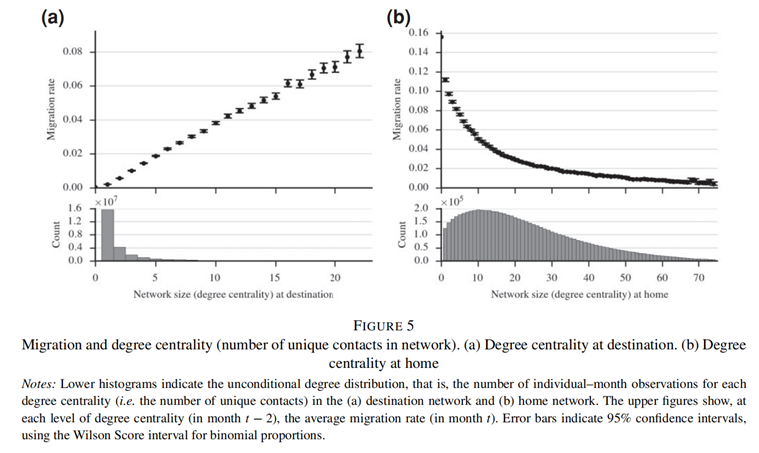

表2第一行中的系数验证了先前关于社会网络和迁移研究的中心论点,即个人更有可能迁移到他们有更多联系人的地方。但是我们丰富的数据允许我们做更多的事情,而不仅仅是简单地观察这些平均效应。例如,图5(a)显示了平均迁移率如何随着目的地社会网络规模中心性(即个体的独特联系的数量)而变化。例如,我们观察到,在T2月,在潜在目的地d有10个联系人的个人中,大约有4%在t月迁移到该地点。更广泛地说,我们观察到迁移和社会网络规模之间的关系是正的、单调的,并且与单位斜率近似线性。

正如迁移者似乎被吸引到他们有大量联系人的目的地一样,迁移者不太可能离开他们有大量本地联系人的原籍地。图5(b)显示了迁移率和个人在迁出地的社会网络规模中心性之间的单调递减关系,其中迁出的概率与迁出地网络规模成正比下降。

(二)高阶网络结构的影响

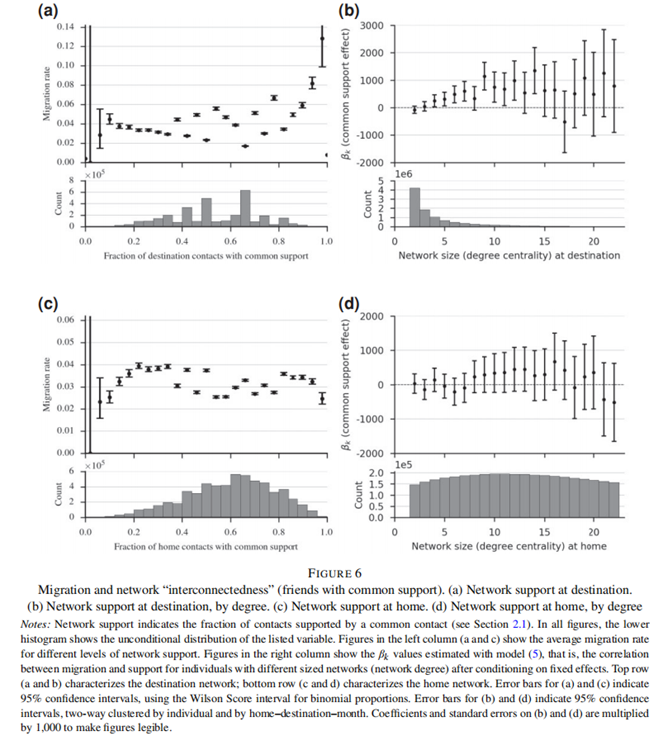

1.社会网络的“互联性”。表2中的结果表明,平均而言,移民更有可能去互联程度更高的目的地。换句话说,像图1中G2这样的网络比像G1这样的网络更有吸引力。本文数据能够分解这种影响,并揭示在不同的网络互联程度下迁移率如何变化。

具体而言,图6的左图(a和c)显示了平均迁移率如何随网络支持而变化,网络支持是由等式(2)定义的互连性的度量。左图中缺乏明确的趋势很难解释,部分原因是网络支持会随着网络规模的变化而系统地变化。因此,图6的右图(b和d)显示了在网络规模固定的情况下,迁移如何随着网络支持的变化而变化。图6的图(b)和(d)强化了先前的发现,即人们被系统地吸引到他们的网络更加互联的地方:图6(b)和(d)中的大多数系数是(弱)正的,表明具有各种网络规模的移民被吸引到那些网络更加互联的地方。

为了直观呈现上述结果,本文进行了以下测试:我们随机抽取了20,000人的样本,这些人连续4个月在特定地区有两个联系人。然后,我们为每个人计算,在第四个月结束时,这两个联系人是变得更紧密还是更不紧密;然后,我们比较两个联系人联系变得更紧密的人群在第5个月的迁移率,以及两个联系人联系变得不那么紧密的人群在第5个月的迁移率。前者的迁移率为2.2%,后者为1.3%。换句话说,当重点关注在目的地始终有两个联系人的样本时,当给定个人的两个联系人变得更有联系(在4个月期间)时,迁移率比他们变得更无联系(在4个月期间)时更高。

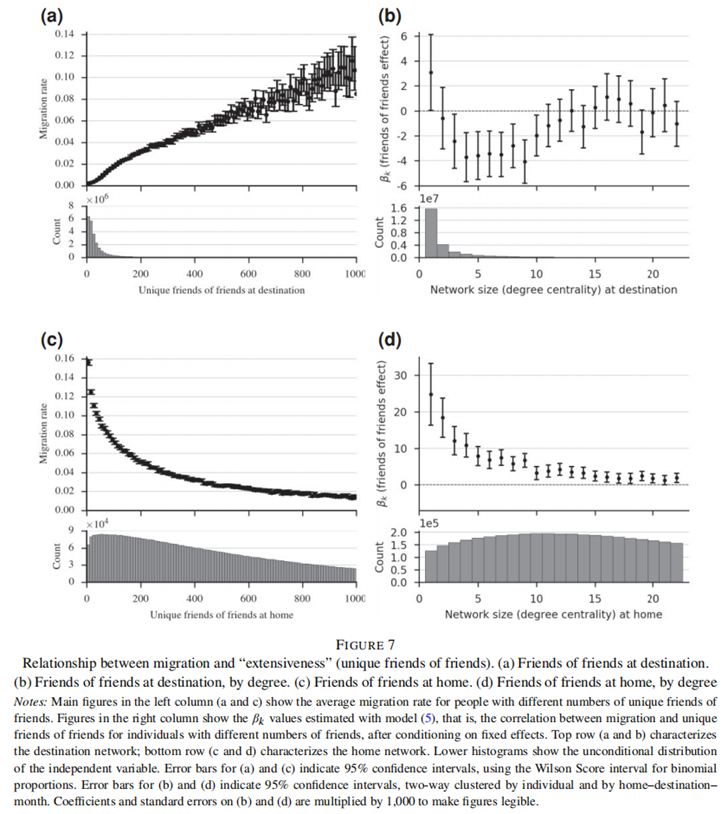

2.社会网络的“广泛性”。迁移和社会网络广泛性之间的关系更令人惊讶和微妙。在这里,我们对图1中G1和G3之间的广义比较感兴趣,并使用个人二级网络(即他们朋友的唯一朋友)的大小作为广泛性的度量。在不控制个人网络规模的情况下,迁移与目的地的社会网络广泛性之间存在很强的正相关关系(图7(a)),与迁出地的广泛性之间存在很强的负相关关系(图7(c))。这些曲线的形状类似于图5中所示的迁移率和程度中心性之间的关系:平均迁移率随着目的地朋友的朋友数量的增加而大致线性增加,随着迁出地朋友的朋友数量的增加而单调减少。

当然,一个人朋友的朋友数量很大程度上受这个人朋友数量的影响。因此,图7(b)和(d)示出了朋友的朋友的数量如何与迁移相关。对于迁出地社会网络,图7(d)表明了预期的模式:所有系数都为正的事实表明,给定固定数量的本地朋友,当这些朋友有更多朋友时,人们不太可能离开。我们还观察到,对于直接联系较少的人来说,本地朋友的朋友数量更重要。

令人惊讶的结果是图7(b),它表明在以朋友的数量为条件后,迁移的可能性通常不会随着目的地朋友的朋友数量的增加而增加。朋友的朋友效应对只有一个联系人的人是积极的,但对有三个或更多目的地联系人的人是消极的。对所有移民平均而言,这种影响很小,但却是负面的,且具有统计学意义(表2第3行)。这一结果很难与信息扩散的标准模型相一致。事实上,许多关于移民和社会网络的文献表明,在其他条件相同的情况下,如果个人有很多朋友,他们更有可能移民,因为这种网络将为就业机会等信息提供更自然的渠道。

(三)异质性分析

1.移民类型的异质性。我们发现对于某些类型的迁移——重复迁移、长期迁移和短距离迁移——朋友的朋友的数量与迁移率正相关或不显著相关。与典型的迁移事件(首次迁移、短期迁移和长距离迁移)相比,这些迁移类型中的每一种都不太常见,因此在表2中观察到了负平均效应。这种异质性为意外的“朋友的朋友”结果提供了一种可能的解释:普通移民可能只是不知道他们的目的地网络的高阶结构。当潜在的迁移者居住在远离目的地朋友的社区的地方,或者对目的地朋友的社区缺乏经验时,这种信息的缺乏可能最为明显。事实上,这就是异质性所表明的:受到广泛的目的地网络积极影响的移民似乎更熟悉这些网络的结构。当目的地更熟悉时,它开始类似于本地网络,在那里人们有关于他们朋友中心性的良好信息(代理)。

2.联系人类型与联系强度的异质性。移民目的地网络的“广泛性”并没有增加他们移民的可能性,即使在考虑了其他几个可能影响移民决定的因素之后也是如此。认识一个以前曾进行过特定的迁出地—目的地迁移的联系人,会使迁移者选择该目的地的可能性增加2-2.5倍,这是因为他们认识目的地的任何其他人。对于最近(上个月)到达目的地的新移民和之前到达目的地的新移民来说,这种影响是相似的。此外,作者根据社会关系的“强度”对社会网络联系的影响进行了分解,其中本文将“强”关系定义为个人在参考月份中与其沟通五次或更多次的联系人(这相当于沟通频率的第90百分位)。我们发现强联系和弱联系在迁移中都很重要:强目的地联系的影响比弱目的地联系的影响大0-34%;在迁出地,强关系的影响比弱关系大150-200%。

同样有趣的是高阶连接强度对迁移决策的影响。特别是,我们的主要结果表明,移民i被吸引到i的联系人j有共同朋友k的地方,但如果k不是i的共同朋友,i会漠不关心或排斥。然而,这种平均效应隐藏了一种更微妙的模式:当按联系强度分解时,我们观察到负面效应是由i-j联系弱但j-k联系强的情况驱动的。

3.联系人地理位置的异质性。我们展示了当放松对中间联系人j的位置的限制时,结果如何变化。结果表明,主要结果——特别是广泛性的负面作用——不依赖于中间连接位置的限制。

此外,作者进行了多项稳健性检验,包括采用滞后变量、重新定义“迁移”和“社会网络结构”、剔除异常值,一致发现移民更有可能去他们的社会网络具有某种高阶结构的地方。特别是,移民更有可能去他们联系紧密的地方。这种正相关的存在被这样一个事实所强调,即移民不太可能迁移到他们的网络更广泛的地方,也就是说,他们的朋友有更多不认识的朋友。

结论

04

社会网络在经济决策中发挥着关键作用。本文使用非常详细的数据集来了解社会网络如何影响迁移决策。我们的分析表明社会网络和移民之间关系的几个新的特征事实。我们发现,移民总是被他们的社会网络相互联系的地方所吸引,但也许最令人惊讶的是,一般移民不会被他们的社会网络广泛的地方所吸引,也就是说,他们的朋友有很多朋友的地方。另一项分析表明,这一意想不到的结果可能是由于移民对未知目的地的信息有限,而且他们可能会感到在争夺关系密切的朋友的注意力。此外,数据的颗粒度使我们能够记录不同类型的移民对社会网络的反应的异质性。例如,我们发现与“普通移民”不同,重复移民和长期移民更容易被更广泛的网络所吸引。

Abstract

How do social networks influence the decision to migrate? Prior work suggests two distinct mechanisms that have historically been difficult to differentiate: as a conduit of information, and as a source of social and economic support. We disentangle these mechanisms using a massive "digital trace" dataset that allows us to observe the migration decisions made by millions of individuals over several years, as well as the complete social network of each person in the months before and after migration. These data allow us to establish a new set of stylized facts about the relationship between social networks and migration. Our main analysis indicates that the average migrant derives more social capital from "interconnected" networks that provide social support than from "extensive" networks that efficiently transmit information.

声明:推文仅代表文章原作者观点,以及推文作者的评论观点,并不代表香樟经济学术圈公众号平台的观点。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号