引言

关于经济增长与贫困文献中有两个经典问题:穷人是否在多大程度上享受经济增长的发展成果?哪些经济增长中的要素造成了减贫结果差异(跨越空间或随着时间的推移)?作者通过回顾文献为第一个问题提供了一个有力的答案,但在第二个问题的阐述上,大多数研究集中两个决定因素上:“增长模式”(部门组成和地理变化)和“初始条件”(人力资本水平、城市化率、基础设施的覆盖程度等)。很少有人注意到政府政策中同时发生的变化的作用,包括宏观经济稳定政策和收入再分配政策的作用。这些方面是决策者非常感兴趣的方面,他们除了寻找为更快、更有效的减贫的长期基础性政策外,也需要判断短期政策可能对贫困产生什么影响的研究。

本文试图通过研究巴西减贫历程的决定因素来补充这一问题的现有证据。巴西是一个庞大、增长缓慢、极度不平等的中等收入国家,该国1985年至2004年的减贫成果平平:贫困率仅下降了4个百分点,从33%下降到了29%。这与发展中国家的平均表现形成鲜明对比:基本上在同一时期(1984-2004年),发展中国家每天生活在1美元以下的人口比例从33%下降到18%(Chen和Ravallion,2007)。然而本文并不打算就巴西的低经济增长率展开研究,虽然这个问题同样很重要,但是本文集中研究的是这种低经济增长与减贫的弹性。为此,作者建立了1985-2004年期间巴西各州一级的脱贫影响因素模型,并给出了所观察到的贫困历程的三种解释。一种解释是关于增长模式--特别是其部门组成--在决定减贫速度以及这种速度随时间如何变化方面所起的作用。第二种可能的解释来自于国家层面的不同初始禀赋条件的影响。第三种解释涉及当代政策变化在宏观经济稳定、社会保障、收入再分配领域的作用。

研究背景

穷人通常会从经济增长中受益。Dollar和Kraay(2002)发现增长对穷人有利,在92个国家的样本中,最贫穷的20%人口的平均收入与总体平均收入的平均增长速度相同。但是作者认为这种受益存在着差异,因为这种受益程度在过往的研究中完全取决于取决于样本和模型的分解方法。例如Ravallion(1995)对16个国家进行估计表明,各国减贫差异的64%得益于经济增长率。世界银行(2005)通过评估发现,各国减贫成果差异52%来自经济增长的差异。因此,经济增长与减贫密切相关,并且成为了消除贫困的表现差异的关键影响变量。但是,当平均收入增长1%时,为什么会出现在不同国家,甚至在同一国家的不同时期对减贫的影响都很不一样的现象?减贫的增长弹性是完全由历史先决条件决定的,还是决策者可以通过当前的政策选择来影响它?作者认为这个问题值得回答。

作者通过一系列文献梳理认为,当时主要研究中对于影响经济增长的研究结论集中在两方面,其一是产出要素的增长,例如资本、劳动力变得更丰裕,另一种则是认为农业和服务业相比制造业,为减贫提供了更强的贡献,例如Ravallion和Datt(2002)对于印度的跨期研究中就证明了这一点,Ravallion和Chen(2007)发现,中国农业增长对减贫的影响远远高于制造业或服务业的增长。但是缺乏经济增长与脱贫的弹性研究,这也是本文需要回答的一点。固然,经济增长或多或少的减轻贫困现状,但是究竟是什么内在驱动因素决定了减贫的表现差异,作者试图利用脱贫弹性变化来说明这一点。

巴西的经济增长与脱贫:1985-2004年

为了提供“自然”环境对照,作者选择了1985年-2004年这个时间段。巴西经济经历了70年代迅速增长后,在80年代拉丁美洲债务危机期间出现经济停滞,1985年至1992年人均GDP年增长率为-0.54%,并且由于累积的财政赤字和宽松的货币政策,出现了严重的通货膨胀。而自巴西90年代始,巴西的社会保障和社会援助系统覆盖范围大幅扩张,因此巴西的农村养老金福利体系支出从1991年的1.8亿元上升为1998年的7.5亿美元,相当于平均月收入从44美元上升到109.9美元。但是通胀率从1994年的2269%下降到24%,同年标志着贸易自由化进程的结束,关税从1988年的56%下降到1994年的14%,在2004年以后开始上涨。

通过对巴西1985-2004年的经济现状描述,作者认为研究时期可以合理地划分为两个具有不同政策制度的子时期。第一个分时期符合拉丁美洲宏观经济民粹主义的经典刻板印象,持续存在的预算赤字、高通货膨胀、普遍存在的贸易扭曲、政府对某些部门生产企业的广泛所有权。第二个分阶段符合批评者所描述的“新自由主义改革”:通货膨胀得到控制;恢复财政平衡;配额被关税取代,一些国有企业被私有化。在巴西,如上所述,这些政策伴随着社会保障和显著扩大援助转移,至少其中一些随着时间的推移也变得更有针对性。正如后文研究中所看到的,政策改革的这一组成部分发挥了关键作用。

作者认为,1994年是一个显著的分水岭,将这一年视作两个时期的转折点的依据是,1985年-1994年3任总统的稳定和改革计划屡屡受挫,1994年卡尔佐实施了巴西当代史最为成功的稳定计划-雷亚尔计划,并在这一年,巴西采用了新货币雷亚尔,政权更迭和有效汇率处于最低点,通货膨胀率处于最高点。

数据来源与描述性统计

关于贫困的衡量,国际上充斥着货币或非货币类的多种衡量方式。作者主要利用国家家庭调查局(PNAD)和国家人口普查局(IBGE)数据,构建了两个贫困指标,即人口指数(headcount index,下称H)和贫困差距指数(poverty gap index,下称PG)。人口指数是指居住在人均收入在贫困线以下的家庭的人口百分比。贫困差距指数给出了贫困线以下的平均距离作为该线的比例。其中,作者使用了“最低食物篮子”的成本作为“极端贫困线”。

为控制减贫的时变相关因素,作者使用州一级的公共支出统计数据,按类型将其分为社会支出和投资支出,社会支出包括教育、卫生、卫生和社会保障,其中投资支出包括设备、安装、房地产和基础设施的购买和建设,使用消费者价格指数(INPC/IPC)来控制通货膨胀率的变化。

计量经济学分析及结果

作者利用这些数据中的空间、时间和部门的变化来阐明巴西贫困历程的决定因素。首先作者控制了国家一级的固定效应,使得初始贫困率相同,从而对巴西26个州的时间序列数据进行回归。从而考察一、二、三部门对贫困的影响程度。

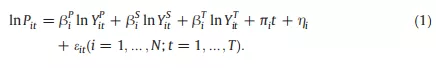

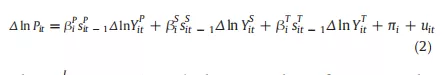

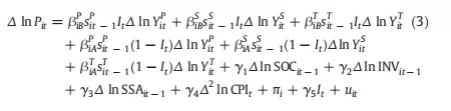

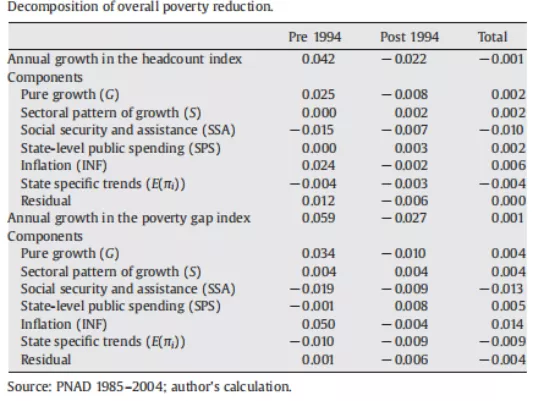

这里Pit表示t年的贫困措施(H或PG)。上标P表示初级(农业)部门产出;S表示二级(工业)部门产出;T表示三级(服务)部门产出。因此,YitJ是第一州J=P、S、T部门的人均GDP。在回归中包含了一个时间趋势,误差项包括一个状态固定效应(ηi)和一个时变分量(εit),这可能是自相关的。由于公式(1)体现了固定弹性,因而某个固定的部门占总产出的比例不可能同步传导到减贫效应上。作者为了处理这个问题,采用了增长率由初始产出份额加权处理。

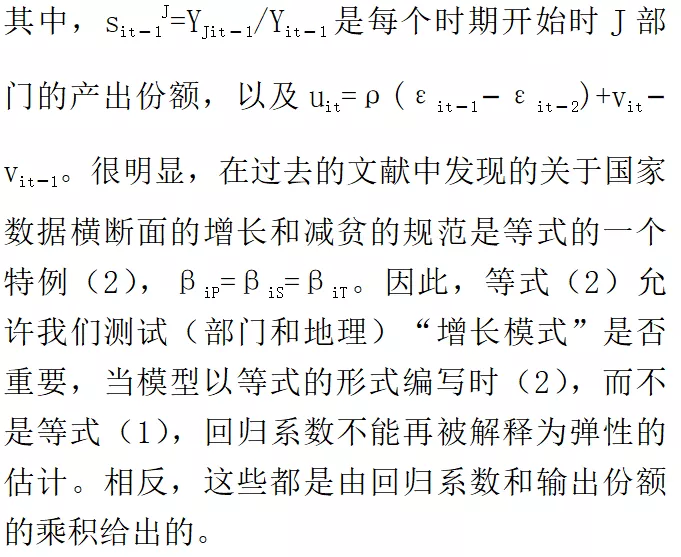

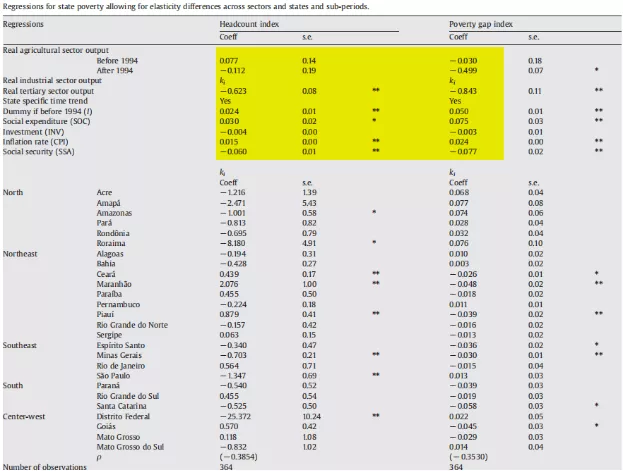

结果见表(a)所示,服务业增长对贫困的影响仍然是显著负面的,各州不变。1994年前后对农业增长系数的估计发生了显著变化。就而言,改革前的农业系数是正的——这意味着该部门的增长与贫困程度的增加有关——但在1994年后又转变为负系数,尽管在这两种情况下都不显著。对于贫穷差距,农业部门的系数从1994年以前统计上不显著和小的负系数到1994年以后的显著负估计系数不等。这些结果特别有趣,因为我们分别控制了通货膨胀的影响,这对两种贫困指标都是积极的和重要的。

表a

表b

由于公式(1)、(2)的各州时间趋势不是固定的,而这些因素可能会导致随着时间变化出现不同的线性结果,特别是,很可能存在与增长相关的分布效应。一个可能的选择是国家一级公共支出的变化,这可能直接影响穷人的福利和创收能力。例如联邦社会保护支出总额(包括社会保障和社会援助福利以及通货膨胀率,这是一种累退税,也在很多方面扭曲了投资决策。并且选择了1994年作为虚拟变量以及构造交互项,以捕捉在此时间前后进行或完成的各种改革的效果。

其中It是一个虚拟变量,如果年份是1994年之前,它取值为1。相应地,系数上的下标B和A分别表示1994年的“之前”和“之后”。这三个公共支出变量分别是“国家社会支出”(SOC)、“国家投资支出”(INV)和“联邦社会保障和社会援助”(SSA)。消费者价格指数(ΔlnCPI)的增长率是衡量通货膨胀的标准。在公式(3)里,公共支出变量、通货膨胀率和政策环境的变化的影响都可以被解释为对贫困的分布效应,因为回归中控制了增长效应,特定部门增长率中的术语既体现了纯增长效应,也体现了与增长模式相关的分布效应。因为该公式(3)的初步计量结果不能拒绝关于第三部门产出的常系数,因此作者将公式做了更为简洁的调整。

结果如表b所示。服务业增长对贫困的影响仍然是显著的负面影响,各州都保持不变。1994年前后的农业增长系数估计数有显著变化。在贫困人口占比(H)方面,农业系数在改革前是正的——这意味着该部门的增长与贫困人口的增加有关——但在1994年后转向了负系数,尽管在这两种情况下都不显著。对于贫困差距(PG),农业部门的系数从1994年以前统计上不显著和小的负系数到1994年以后的显著负估计。这些结果特别有趣,因为我们分别控制了通货膨胀的影响,这对两种减贫措施都是积极和显著的。并且在控制了联邦政府在社会保障和社会援助方面的支出以后,这种减贫效果是显著的,而且其增长在农村地区特别密集。联邦社会保护支出实际上在这两个时期都有统计上显著的和显著的减少贫困的影响,尽管在第二阶段稍高一些。这一结果与文献中关于巴西减贫的研究描述一致。联邦政府的社会保障和援助(SSA)支出同样具有显著的减少贫困的分配效果。

在1985-1993年和1993-2004年,巴西减贫的模式有很大的不同。表b中报告的结果为这些差异提供了四种候选解释:第一,第二阶段的增长比第一阶段略高一些(实际上它实际上是负的)。第二,1994年以后,经济增长在减少所有三个部门的贫困方面变得更加有效。(尽管这可能被一种“构成”效应所抵消:服务业增长放缓,其减贫的增长弹性最高。)第三,通货膨胀在这两个时期都在加剧贫困,但我们知道在第二个子阶段的通货膨胀率要低得多。第四,社会保障和社会援助转移在这两个时期都减缓了贫困。虽然转移水平在第一阶段开始上升,但在第二阶段却继续大幅增长。因为这些候选因素对巴西贫困动态的最终影响不仅取决于系数的大小(或在部门产出方面是弹性的大小),而且还取决于t的变化。

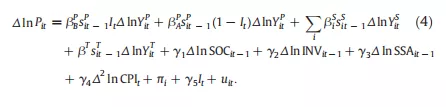

作者通过将平均值(E(ΔlnPit))分解为一个纯粹的增长成分,得到了如表C的研究结果。表c为整个时期和两个子时期:1994年之前和之后。在1985-1993年期间,贫困率有所上升,这是由负增长率和高通货膨胀率造成的。不断增加的社会保障和社会援助,特别是在1988年之后,帮助抵消了滞胀的影响,但只是部分原因。净结果是贫困发病率平均每年增长率为4.2%;在第一阶段,贫困差距的平均增长率每年为5.9%。这一趋势在1994年之后发生了逆转,可以看到在作者分解了看到纯粹的增长部分变成了减贫因素。但是,由于增长率和贫困相对于增长的弹性仍然不大,平衡增长部分的总体贡献并不大,每年约为每年1%。该部门的组成部分仍然很小,但对贫困的影响略有增加,反映出服务部门(最减贫的部门)在国内生产总值中的重要性下降。联邦社会援助支出在第二阶段继续为减少贫困作出重大贡献(数额与经济增长的贡献幅度相似)。在1994年以前,通货膨胀一直是贫困加剧的有力驱动因素,但它的影响变得非常小(而且是负面的),正如从通货膨胀率的大幅下降中所预期的那样。

并且作者认为,纯增长效应在90年代以前发挥了作用,但是之后则完全没有影响。产业部门效应的作用方向正好相反,因为增长模式有利于穷人,特别是在1994年以前。然而,这些增长效应随着时间基本上被“冲走”了。由于整个期间所有部门(以及总体上)都为零增长,2004年贫困人口指数为28%,仅略低于29%的观测值。因此,巴西的经济增长对脱贫的总体影响很小,这主要反映了缺乏持续的增长,但也反映了减贫的增长弹性较低。

表c

结论

通过以上分析,作者认为,20世纪80年代中期至2000年代中期,巴西的减贫率低得令人失望,这并不仅仅是由于经济疲软。它也反映了减贫的低增长弹性与该国的收入不平等相一致。

其一,不同部门的增长对减贫效果存在显著差异,服务业的增长始终比农业或工业更有利于贫困。上世纪90年代初,服务业在国内生产总值中所占的比例不断上升,这帮助缓解了当时经济收缩带来的日益贫困的影响。另一方面,1994年以后服务业的增长率下降(与1994年以前相比)对减贫率有较轻微的负面影响,尽管在农业增长方面的贫困弹性略有改善。这种消极的组成效应部分抵消了1994年以后贫困的纯增长影响的增加。

其二,增长弹性的空间存在异质性。特别是工业部门增长的减贫效果,在各州之间有显著差异。其中一些变化与初始健康状况和赋权水平(可能还有教育方面的差异)的差异有关。在1985年至2004年期间,在1970年婴儿死亡率更低的州,工人更有可能加入工会。其次,人力资本投资将有助于降低贫困,不仅通过预期对增长率的影响,而且通过增加增长的减贫的力量。贫困对制造业增长的敏感性似乎随着工会成员数而上升,这一发现似乎与强调政治公平和赋权作用的发展理论相一致。

但是,这一时期减贫的最大来源是政府在宏观经济稳定和收入再分配领域的政策同时发生的变化。特别是,他们是由于通货膨胀率的大幅降低,以及联邦政府的社会保障和社会援助支出的扩大。这两种影响都表明,即使是在经济放缓期间,政府也可以在缓解中期贫困方面做很多事情。

也许从巴西的经验中得到的两个最广泛的教训如下。首先,当一个国家负担得起时,一个精心设计的扩张,在社会保护体系中,可以在经济停滞时期维持减贫方面发挥重要作用。第二,明智的宏观经济和贸易政策即使在短期内也不必伤害穷人,而且在遏制恶性通货膨胀的具体情况下,很可能对同时减少贫困作出重大贡献,即使这不是主要目标。从长远来看,持续的减贫需要持续的经济增长。在短期到中期,具有分配意识的公共政策可以做出重要贡献。

原文信息:

F.H.G. Ferreira, P.G. Leite, M. Ravallion. Poverty reduction without economic growth?: Explaining Brazil's poverty dynamics, 1985–2004. Journal of Development Economics, 2010, 93(1).

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号