图片来源:豆包AI生成

原文信息:

Ma, H., Pan, Y., & Xu, M. (2025). The Criminogenic Consequence of Export Slowdown: Evidence from Millions of Court Judgment Documents in China. The Economic Journal.

01

引言

宏观经济的叙事也需要纳入微观视野。当前,全球贸易保护主义兴起,中美贸易摩擦争端进入更加激烈的阶段,除了全球宏观经济面临严重的冲击,微观个体的命运和人生轨迹也在悄然改变,无数人将面临职业、身份的急剧而频繁的转换,这将产生什么非意图后果?需要纳入政策制定的成本-收益考虑的范畴之中。因此未来在大国博弈过程中,“有为政府”不仅要算“经济账”,“政治账”,还要充分考虑可能产生的社会成本,积极进行兜底保障,在以人民为中心的发展思想的指引下,凝人心,聚人力,面对即将来临的“惊涛骇浪”的挑战。

近年保护主义升温、贸易战频发以及供应链重组(如中美贸易冲突和新冠疫情余波)进一步加剧了“去全球化”趋势。全球贸易放缓引发了对就业不足特别是制造业就业的担忧。中国作为世界工厂,制造业就业人口近1.5亿,一直高度依赖出口带动经济增长与岗位供给。然而,过去十年中国出口增速骤降:从2001–2008年平均每年25%的高增长,跌至2011–2018年平均每年不足6%。这种剧烈的出口放缓可能对中国社会经济产生深远影响,其中犯罪率上升是一个引人关注但此前未被充分研究的潜在后果。

这篇文章利用文本分析技术处理了数百万份中国法院判决文书,构建了城市层面的犯罪率指标,并采用基于外部需求的“Shift-Share”工具变量方法,考察了中国近年出口放缓对犯罪率的因果影响。研究发现,经历更严重出口放缓冲击的城市,犯罪率显著上升,尤其是在制造业集中、年轻人、外来人口和辍学人口比例更高的地区。人均出口每减少1000美元,预计导致每百万人增加143起刑事案件,这一因素解释了城市间犯罪率差异的约13.1%。

指标构建与说明

02

(一)指标选取

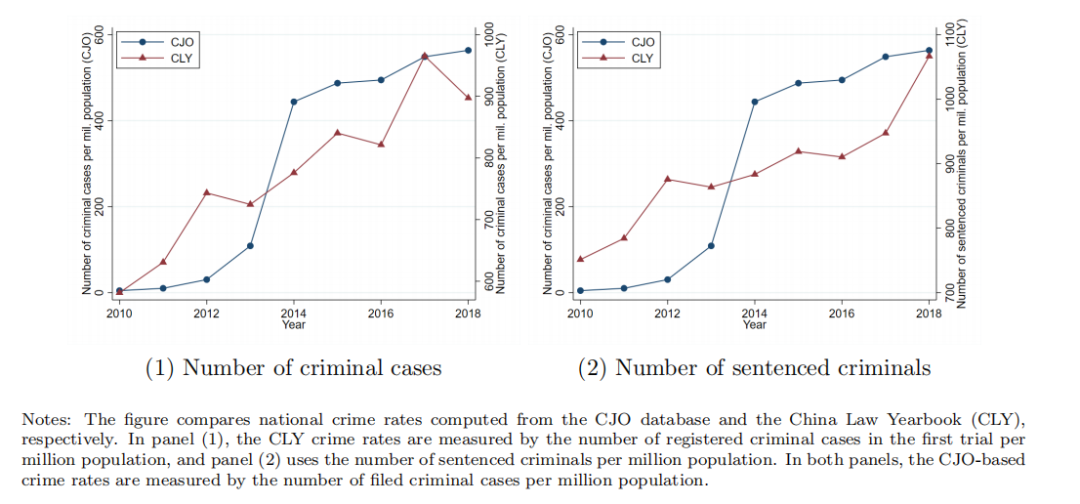

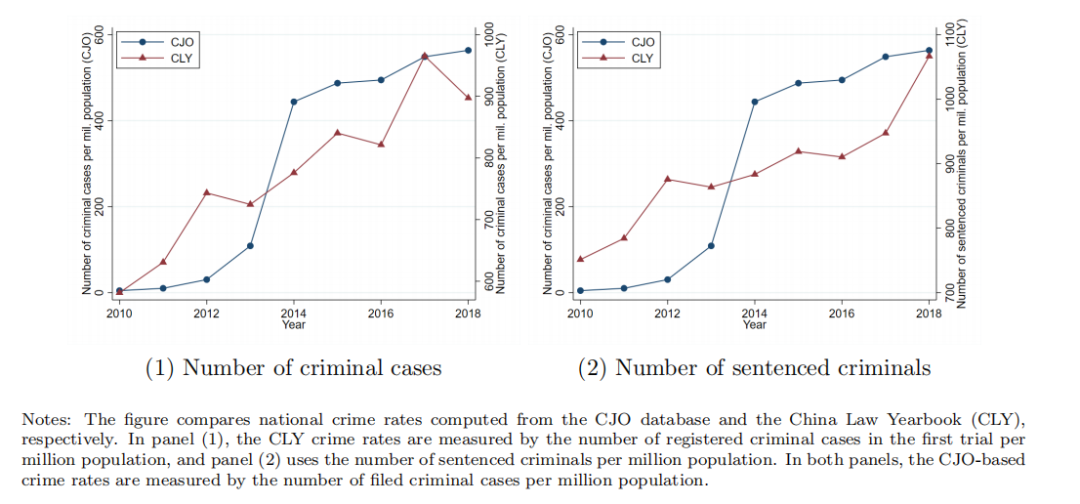

犯罪数据:犯罪数据来自中国裁判文书网,该数据库包含2012 - 2018年各级人民法院除特殊案件外的各类裁判文书,为研究提供了丰富的犯罪案例信息。研究专注于违反《刑法》的刑事案件,以其社会危害性为由排除了民事等纠纷。通过自然语言处理(NLP)技术,作者从文书标题和正文提取关键词,将每起刑案归类为14种罪案类型(如危害公共安全罪、侵犯财产罪、妨害社会管理罪等)。将个体案件数据汇总,按照2010年各城市户籍人口数量进行标准化处理,得到每千人中的犯罪案件数,以此作为衡量犯罪率的因变量。通过图1对比了基于中国裁判文书网数据计算的犯罪率和来自《中国法律年鉴》的两种官方统计数据(全国层面汇总)比较分析,两者趋势基本一致,进一步验证数据的可靠性和研究结果的稳健性。

图1 中国裁判文书网和《中国法律年鉴》犯罪率统计对比

出口放缓的衡量:为衡量城市对全球贸易放缓的暴露程度,文章借鉴前人研究,定义为城市层面出口的年度变化,并根据2010年(样本期开始年份)城市劳动年龄人口进行标准化,计算公式为

通过图2绘制了2001 - 2019年中国制造业出口的年度增长率。可以看出,2001年中国加入WTO 后,出口增长迅速,2001 - 2008年平均年增长率达 25%。但2008 - 2009 年全球金融危机后,出口增长路径改变,2011 - 2019年平均年增长率仅为5%,2011 - 2018年期间出口增长大幅下降,2015年和2016年甚至出现显著负增长。为避免中美贸易战和疫情等混杂因素影响,实证分析主要聚焦到2018年的数据。

图2 2012–2019年中国制造业出口增速动态

(二)模型构建

考虑到犯罪率对外部需求冲击的响应可能存在时滞,核心模型如下:

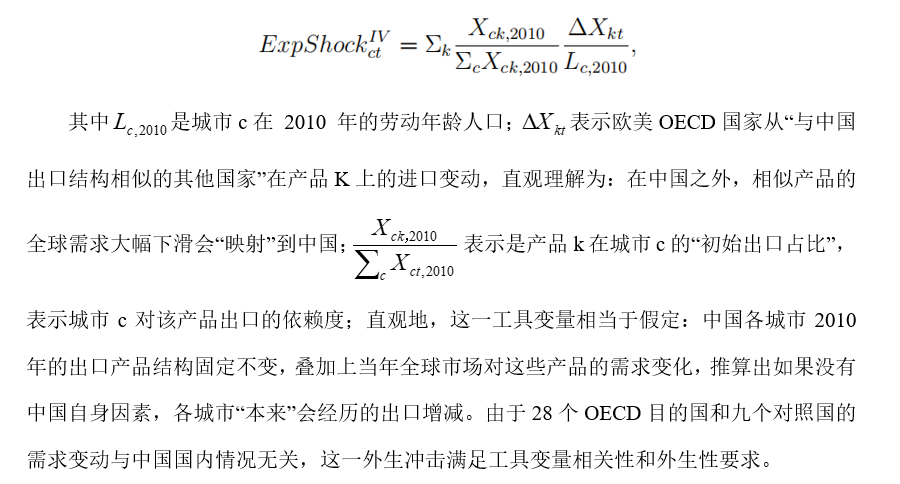

工具变量回归:直接用普通最小二乘法估计出口放缓对犯罪率的影响存在问题,可能存在反向因果关系,即较高的犯罪率会阻碍投资和生产,导致出口表现不佳;还可能存在遗漏变量偏差,其他未观测到的因素会同时影响出口和犯罪发生率。为解决这些内生性问题,文章参考 Autor et al. (2013) 和 Campante et al. (2023) 的研究构建了移动份额工具变量,具体通过计算 2010 年 HS 6 位数产品类别出口数据的余弦相似度得分,找出出口结构与中国最匹配的前几个国家。以这些国家对28个欧美经合组织国家的进口变化来构建工具变量,其核心思想是将城市层面出口下降拆解成“全球需求变化”在“该城市初始产业结构”上的加权平均,从而提取外生成分,具体模型如下:

03

实证结果与分析

(一)基准回归结果

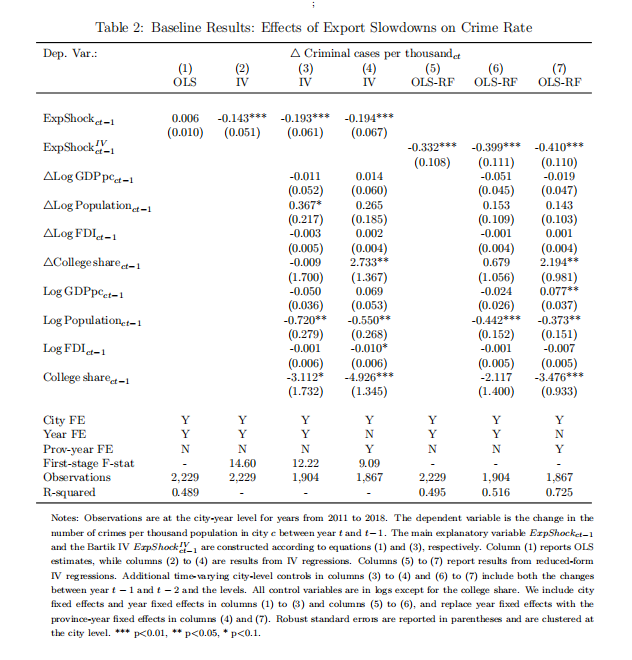

通过表 2 展示基线回归结果。OLS 估计结果显示,出口放缓对犯罪率的影响为正但不显著;而采用 Bartik 工具变量的 2SLS 估计结果表明,出口放缓会导致犯罪率显著上升。如以 2SLS 估计结果为基线,城市人均出口每减少 1000 美元,每百万人口中会增加 143 起刑事案件。在中国城市间犯罪率差异中,仅出口下滑一项因素就解释了约13%的差距。换言之,若中国未经历出口减速而保持危机前20%的年增速,城市犯罪率将比当前低约12.1%。

(二)异质性分析

这部分内容是对出口放缓对犯罪事件的异质性影响分析,通过对不同城市特征和犯罪类型进行分组回归,探究出口放缓对犯罪率影响的差异。

1. 城市特征:

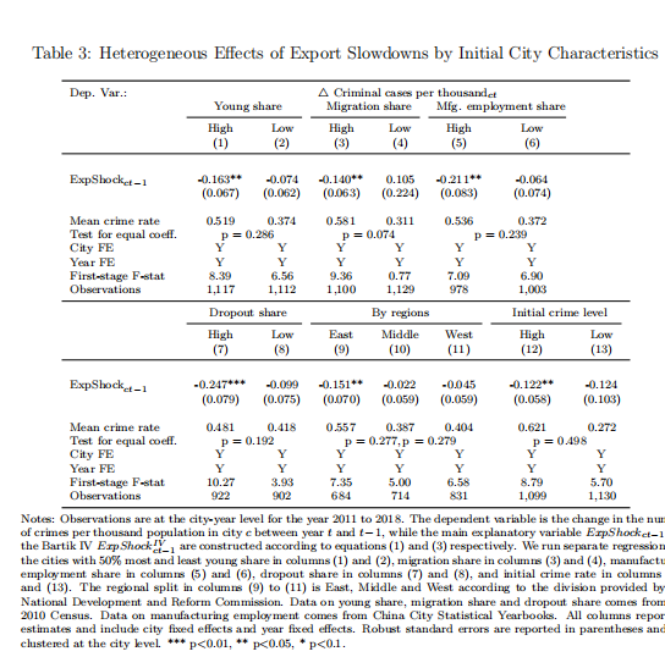

①年轻人口占比:以 2010 年人口普查中 18 - 30 岁人口占比的中位数为界划分样本。结果显示,出口放缓对犯罪率的负面影响在年轻人口占比高的城市更为显著,在 “老年城市” 则不明显,这与年轻人口和犯罪率呈正相关的实证证据相符。

②移民份额:根据城市初始移民份额进行分类。出口冲击对移民份额高的城市犯罪率有显著负面影响,对移民份额低于中位数的城市,影响虽为负但不显著。这表明移民群体在面对出口放缓时更易受影响,更可能参与犯罪活动。

③制造业就业份额:以 2010 年制造业就业份额中位数划分城市。由于中国多数出口为制造业产品,结果显示出口放缓对制造业就业份额高的城市影响更大,证实了出口放缓对制造业依赖度高的城市冲击更严重。

④辍学率:通过计算 2010 年人口普查中 7 - 18 岁未上学儿童比例衡量辍学率。发现出口冲击对辍学率高的城市犯罪率影响更明显,与已有研究结果一致。

⑤地理位置:将城市分为东部、中部和西部三个区域。结果表明出口冲击对东部地区城市犯罪率影响显著,对中西部地区影响不明显,这与中国制造业集中在东部沿海省份的事实相符。

⑥初始犯罪率:以 2014 年犯罪率中位数划分样本,发现出口放缓对初始犯罪率较高城市的犯罪率影响更大。

2. 犯罪的法定类型

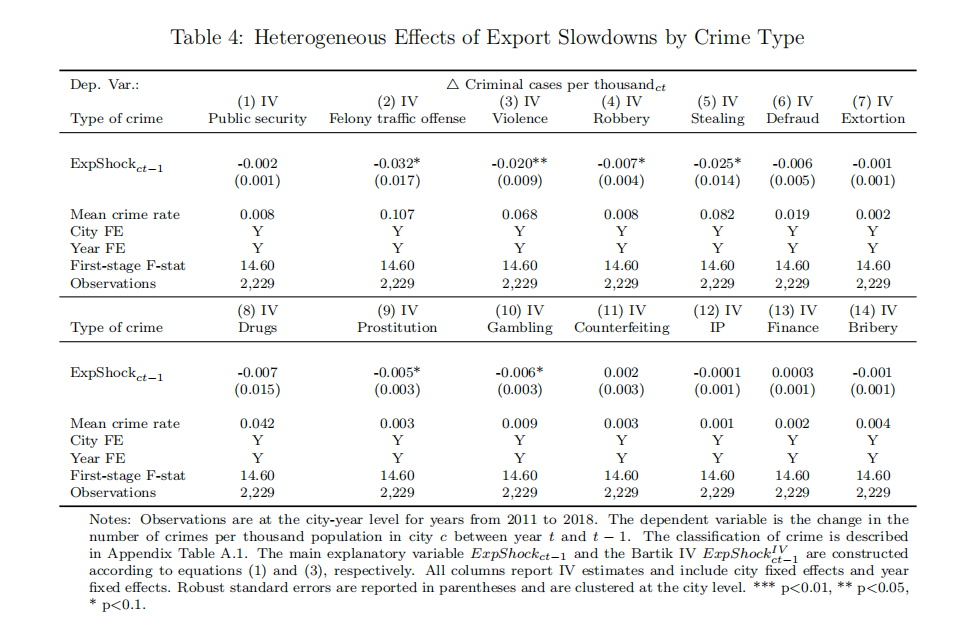

作者进一步将犯罪按照法定类型划分为14类,考察哪类案件增幅最大。主要结果汇总于表4。整体来看,出口下滑对多种犯罪类型都有正向影响,但以经济动机犯罪和冲动型犯罪最为突出。具体而言,以下几类呈现显著上升:

①暴力犯罪:如人身伤害、斗殴等,属于冲动型犯罪,这类案件在经济不景气、精神压力增大时更易发生。出口放缓导致失业和收入下降,可能加剧居民心理压力和挫败感,从而引发更多暴力事件。

②抢劫、盗窃等侵财犯罪:典型的经济动机犯罪。当合法收入减少、失业增加时,一些经济拮据者可能转向非法获取财物以弥补生计。作者发现抢劫、入室盗窃等在出口下滑期间明显增加,支持贝克尔(1968)“犯罪机会成本”理论:合法收入机会变少,犯罪的相对收益上升导致此类犯罪增多。

③严重交通肇事:数据表明交通肇事罪(如醉驾造成重大伤亡)发生率在出口冲击后也上升明显。这类犯罪多属于冲动或过失行为,可能与经济压力下酒驾、风险偏好上升有关。经济下滑时期,人们可能精神不佳或更倾向于冒险行为(例如酒后驾驶),导致严重交通事故增加。

(三)机制分析

1. 劳动力市场渠道

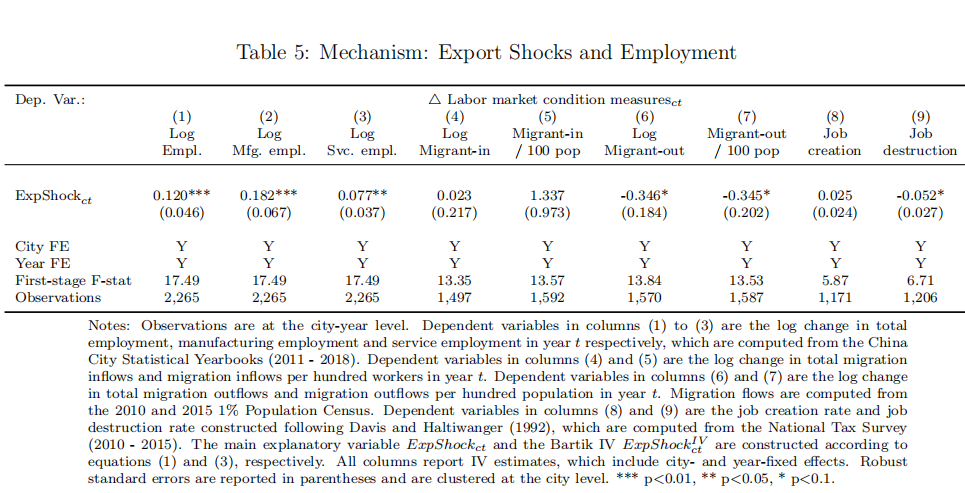

基于经典的贝克尔(Becker,1968)犯罪决策模型出发,当合法就业机会减少、工资水平下降时,潜在犯罪人员的合法回报会相应降低,犯罪的机会成本也随之下降,因而更容易发生刑事案件。本文首先从就业、收入和迁移模式等方面,分析了出口放缓对劳动力市场的影响,进而探究其与犯罪率上升之间的联系。

①就业影响:研究表明,出口冲击会降低城市的总就业水平,制造业和服务业都受到影响,且制造业的就业下降更为明显。这是因为出口放缓减少了企业的订单和生产规模,从而导致用工需求减少。

②迁移模式影响:本文利用 2010 年和 2015 年中国人口普查微观数据,研究发现受出口冲击影响较大的城市,移民流入增长较低,流出增长较高。这是由于城市就业机会减少,收入水平下降,使得移民在这些城市难以获得理想的工作和生活条件,只能选择离开。

③就业机会影响:通过构建工作流指标,研究发现出口放缓会减少就业岗位的创造,增加岗位的破坏。这意味着企业在出口放缓的压力下,不仅减少了新岗位的招聘,还可能裁撤现有岗位,进一步加剧了就业市场的紧张局势。

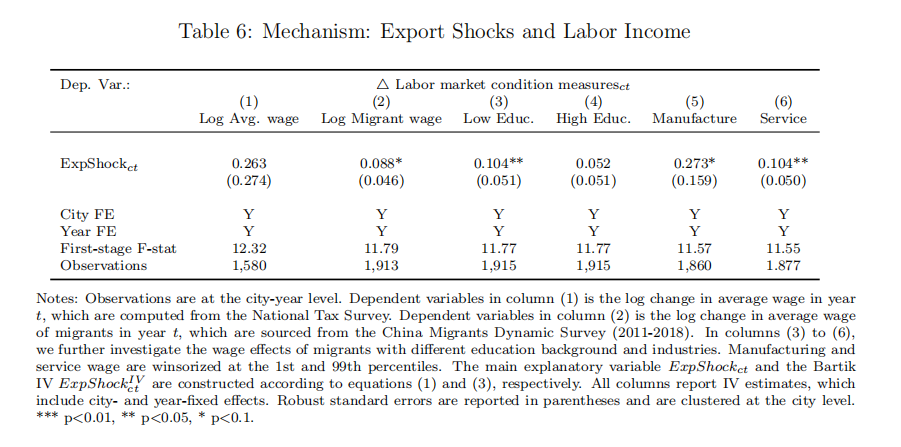

④收入影响:从整体平均工资来看,出口放缓对其有下行压力,但统计上不精确。不过,对于移民群体,出口放缓显著降低了他们的劳动收入。并且,低教育程度的移民受影响更大,在制造业和服务业中,出口放缓导致的工资下降在制造业更为明显。这是因为移民大多从事低技能工作,在经济冲击下,他们的议价能力较弱,更容易受到工资削减的影响。

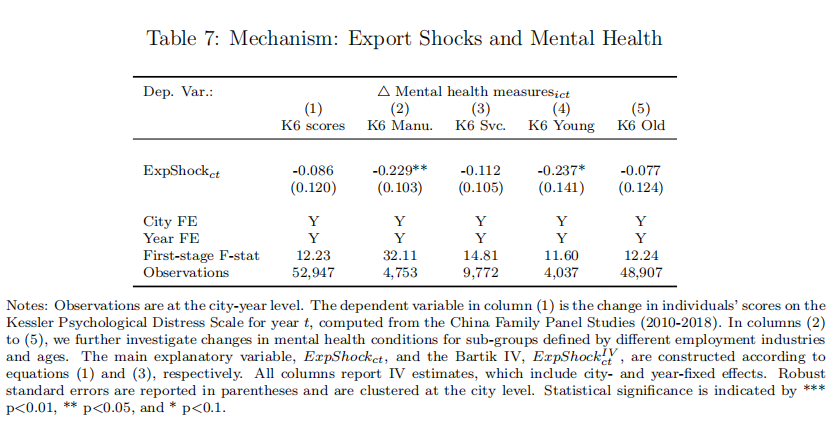

2.心理健康渠道

出口放缓可能对个体心理健康产生负面影响,进而导致犯罪率上升。经济困境、失业和收入减少会加剧人们的压力和绝望感,促使他们可能通过犯罪活动来应对或发泄情绪,这种心理因素在解释犯罪率上升方面具有重要意义。

本文1利用中国家庭追踪调查(CFPS,2010 - 2018)的数据,通过 Kessler 心理困扰量表(K6)计算个体抑郁得分。整体样本回归结果显示,出口放缓虽似乎增加了整体心理压力,但系数在统计上不显著,可能是由于个体之间存在较大差异。进一步细分样本后发现,出口放缓对制造业从业人员和 16 - 30 岁年轻人的心理健康状况有显著负面影响。

这一结果与前文城市特征分析中发现的制造业就业比例高和年轻人口比例高的城市,在出口放缓时犯罪率增加更为明显的结论相呼应。研究表明出口放缓对特定群体的心理健康产生了负面影响,而心理健康状况的恶化又与犯罪率的上升存在关联。这不仅揭示了出口放缓影响犯罪率的心理路径,也强调了经济衰退对弱势群体在社会和心理层面的冲击,说明出口放缓不仅会引发经济动机的犯罪,还会因心理因素导致其他类型犯罪的增加。

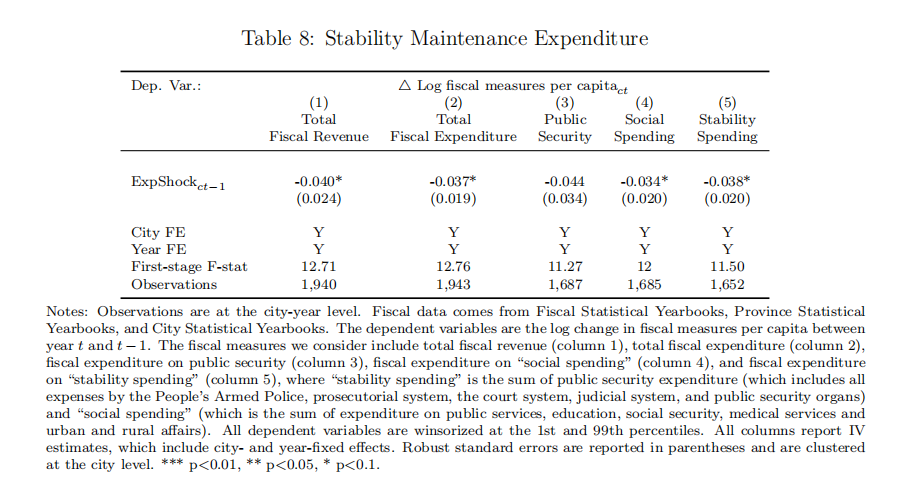

3.地方政府财政与公共服务渠道

从公共经济学的角度,若出口萎缩导致地方财政收入下滑,而政府削减治安或社会保障支出,就可能削弱社会对犯罪的防控能力。作者收集了各城市的财政数据,考察公共安全支出和社会领域支出(包括公共服务、教育、社保、医疗与城市事务)在出口冲击。

发现如下:地方财政收入与支出并未出现显著紧缩:当城市面临更强的出口负向冲击时,财政收入和总财政支出虽然有小幅下降,但对“公共安全”科目的支出并无显著负向影响,有时甚至略有增加。“社会支出”部分在某些回归下反而显著增加。

这被解读为:一旦犯罪率开始上升,当地政府可能倾向于加大维稳或社会服务投入来应对治安压力。维稳支出总体上升:将公共安全支出与社会性支出相加后,作者定义了“stability spending”,结果显示城市在出口下滑后增加了这方面的预算投入。这意味着财政渠道并未加剧犯罪,反而政府会追加“维稳”层面的资源投入。

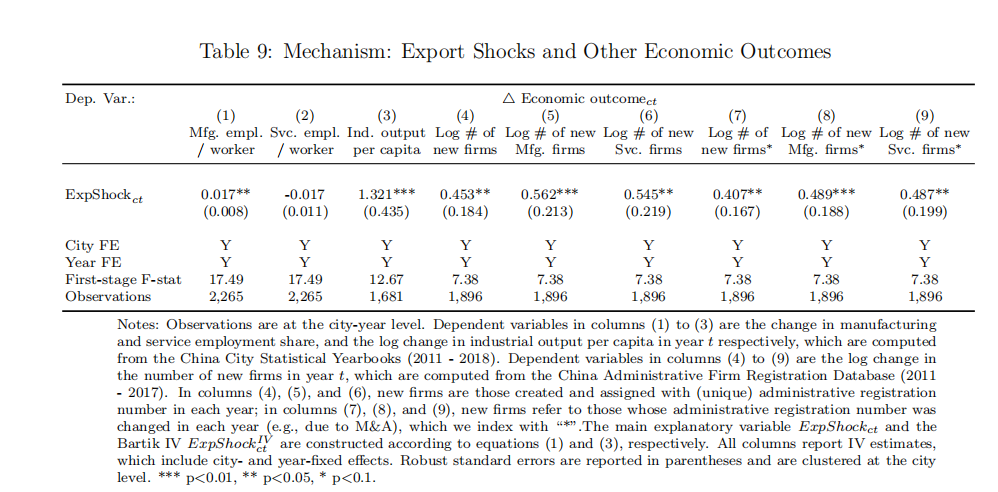

4. 其他经济后果

本文进一步从就业结构、工业产出和企业进入等方面展开分析,进一步揭示出口放缓在经济领域的负面效应及其与犯罪率上升之间的潜在联系,具体内容如下:

①就业结构变化:研究发现出口放缓导致制造业就业份额显著下降,这意味着制造业企业因出口受阻,生产规模缩减,进而减少用工数量。而在服务行业,就业结构并未受到出口放缓的显著影响,表明服务业在一定程度上对出口冲击具有缓冲作用,但也凸显了制造业的脆弱性。

②工业产出下降:出口放缓使得人均工业总产值降低,这直接反映了出口对工业生产的重要支撑作用。出口减少导致企业订单减少,生产活动受限,最终造成工业产出下滑,影响地区经济增长。

③企业进入受阻:通过对中国企业行政登记数据库的分析,研究观察到出口放缓抑制了制造业和服务业的企业进入。无论是新注册企业数量,还是因企业投资变动产生的新企业数量,在出口放缓的背景下都呈现下降趋势。这表明出口放缓削弱了企业的投资信心和扩张意愿,不利于市场的活力与创新,也从侧面反映出经济环境因出口问题而恶化。

综合这些结果可知,出口放缓对经济产生了广泛的负面影响,不仅阻碍了经济增长,还破坏了就业市场和企业发展环境。这种经济困境会对个体的心理和经济状况产生压力,结合前文研究,这可能会进一步促使犯罪率上升,再次印证了出口放缓与犯罪率之间的复杂关系 。

结论

04

本文研究表明中国出口放缓对犯罪率存在一定影响,城市人均出口每减少1000 美元,每百万人口预计会增加143起刑事案件。在经济长期停滞背景下,中国依赖出口为制造业及相关服务业创造就业,出口放缓严重影响就业,进而导致犯罪率上升。出口放缓对犯罪率的影响在不同城市存在差异。制造业依赖度高、年轻人口、移民、辍学人口占比大以及初始犯罪率高的城市,尤其是东部地区城市,受出口放缓影响,犯罪率上升更明显。同时,出口放缓对涉及暴力、赌博、抢劫盗窃等类型犯罪影响更为突出。出口放缓削弱劳动力市场条件,减少就业机会,降低工资收入,对城市农民工群体影响较大。同时,出口放缓还恶化个体心理状况,这些因素共同促使犯罪行为增加。

研究呼吁关注经济放缓带来的社会经济后果。政策制定者应重视出口停滞的负面影响,加强社会安全网建设,加大心理健康服务投入,为受影响群体制定针对性就业计划,以增强经济韧性,维护社会稳定。

推文作者简介:

王灿,南京大学商学院理论经济学博士研究生,研究方向为发展经济学,欢迎学术交流。感谢上海交通大学张宇博士和南京大学全洛平博士关于本篇推文的交流和讨论!

电子邮箱:。推文内容中若存在错误与疏漏,欢迎邮箱批评指正!

Abstract

This paper highlights the criminogenic consequence of the remarkable slowdown in China’s exports in recent years. By applying textual analysis to millions of judgment documents from all levels of courts in China, we construct measures of crime rates that vary across cities over time. Our estimations, using a shift-share instrumental variable,find a higher increase in crime rates in cities that experience a more severe export slowdown. The effects are more pronounced in the manufacturing-specializing regions,where there is a higher concentration of young people, migrants, and school dropouts.Negative export shocks also lead to reduced job opportunities, decreased labor earnings for migrants, and worsened psychological health. Alternative mechanisms, such as spending on social stability, appear to play a minor role. A back-of-the-envelope calculation based on our baseline estimation suggests that approximately 13.1% of the interquartile difference in crime rates across cities can be explained by differences in their exposure to the export slowdown.

声明:推文仅代表文章原作者观点,以及推文作者的评论观点,并不代表香樟经济学术圈公众号平台的观点。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号