图片来源:ChatGPT 4o

原文信息:

Autor David. The Labor Market Impacts of Technological Change: From Unbridled Enthusiasm to Qualified Optimism to Vast Uncertainty. NBER Working Papers, 2022.

原文链接:

01

前言

本文回顾了四十年来经济思想对技术变革与不平等关系的理解演变,涵盖了四个相关但又不同的范式,作者称之为教育竞赛、任务极化模型、自动化-恢复竞赛,以及人工智能时代的不确定性。最后,作者强调了预测技术变革后果的困难性,认为应该积极地塑造未来,而不是被动地预测。

02

教育竞赛

在教育竞赛部分,文章深入探讨了技术变革如何通过影响劳动力市场对不同教育水平工人的需求,进而影响工资结构和不平等现象。该部分以荷兰经济学家Jan Tinbergen于1974年提出的理论为基础,借助教育与技术之间竞赛的隐喻,阐释了即便在高技能劳动力供应增长的情况下,受过高等教育的工人工资仍在上涨的现象。Tinbergen的理论认为,在现代经济体中,技能需求与供应之间存在着持续的竞赛,技术变革作为推动力,提升了对高技能劳动力的需求,而教育体系则在努力提升劳动力的技能水平以适应这种需求。

文章进一步说明在这场教育与技术的竞赛中,当技术变革推动需求曲线向外移动,而教育系统未能及时响应,导致高技能工人相对稀缺时,那么受过大学教育和未受过大学教育的工人之间的收入差距便会扩大。反之,当受过大学教育的工人供应增加,教育水平对工资不平等的影响则会降低。该框架内并不存在使不平等保持不变的教育“均衡”数量。相反,随着技术不断进步,国家必须持续提高教育水平,以适应技能需求的持续增长。

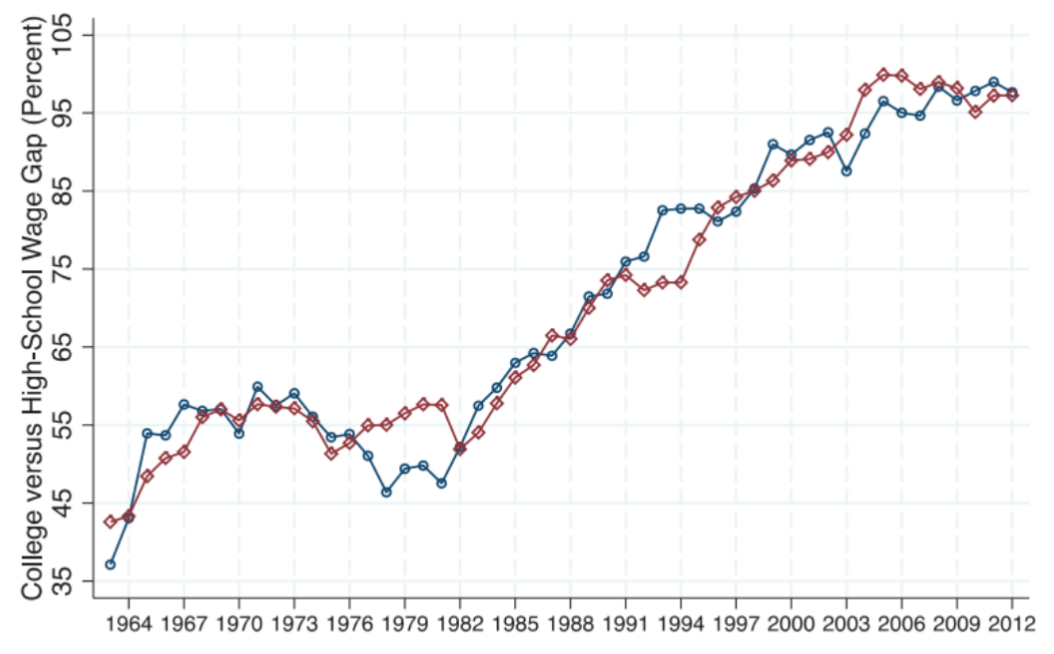

此外,该模型成功地解释了1963-2012年近50年间美国大学/高中毕业生收入溢价的演变,如图1所示。它不仅解释了70年代大学教育普及率上升时收入溢价的下降,也解释了80年代大学教育普及率趋于平稳时收入溢价的激增。事实上,该模型还能够概括性地阐释近两百年来美国教育水平对工资不平等影响的演变过程。

图 1-大学毕业生供应和美国大学/高中毕业生收入溢价

教育竞赛模型强调了技术进步对劳动力市场的影响,以及教育在缓解技术变革带来的不平等现象中的关键作用。然而,作者也指出,教育竞赛模型并没有直接解释为什么技术变革会提高对受过更好教育工人的需求。技术的本质是什么?为什么技术进步会影响技能需求?

03

任务极化模型

任务极化模型部分提供了对技术变革,特别是计算机化如何重塑劳动力市场工作结构的深入分析,引出了任务极化现象的概念。该模型指出,技术进步倾向于取代那些可以通过明确规则描述的常规任务,而对那些需要抽象思维、创造性以及人际交流能力的非常规任务的需求则有所增加。

与教育竞赛模型相比,任务极化模型有两点改进。首先,它承认了自动化直接取代人类劳动完成某些任务的现实,这在传统的教育竞赛模式中是不被考虑的。这意味着,那些以数据收集、计算和文件校对等为核心竞争力的工人,可能因技能被计算机替代而面临不利境地。其次,任务极化模型可以合理解释为什么计算机化似乎更有利于受过更多教育的工人。这些“非常规认知”任务,包括抽象推理(如专家判断、创造力)和人际交往(如领导、管理)能力,由于难以被明确规则化,因此至今难以实现自动化。

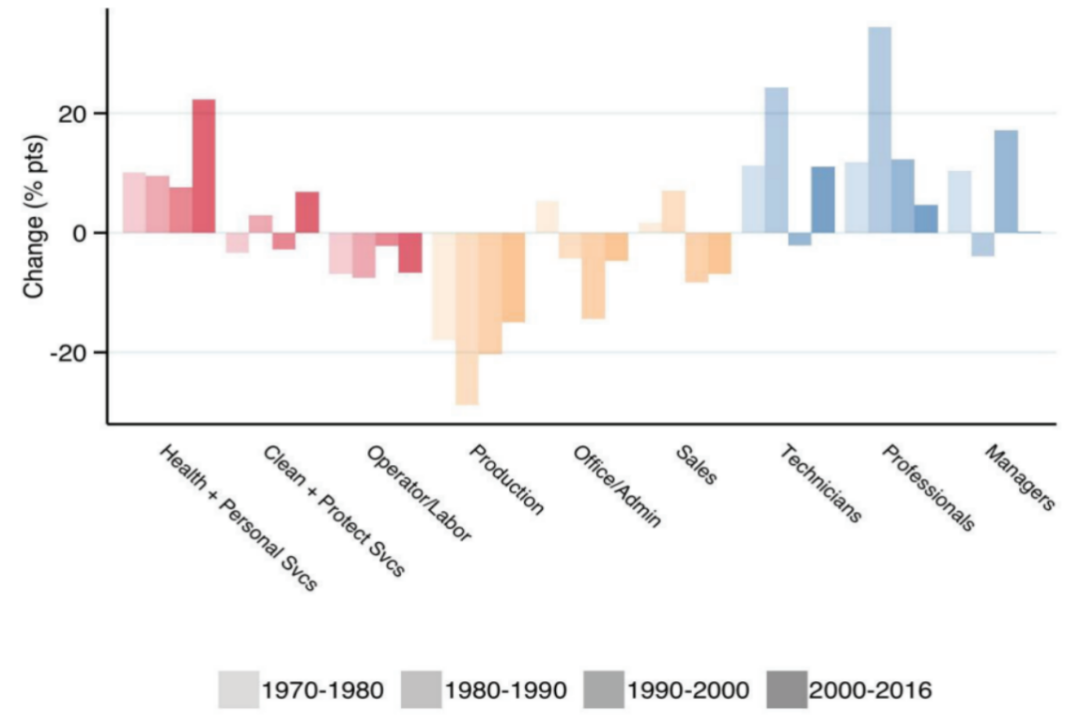

任务极化模型的核心论点是,计算机化在不同企业、行业和国家中推动了就业增长的两极分化现象,即传统的高薪和低薪职业的增长,而中层职业则受到冲击。在美国数据中可以明显观察到这一点(图2):劳动力市场的高端出现了越来越多的高学历、高工资职业,这些职业提供了广阔的职业前景、不断增长的终身收入和显著的就业保障。而另一端,低学历、低工资的职业,尤其是在个人服务业中,提供的经济保障有限,职业收入增长缓慢。传统的中层职位,如生产、操作、文秘和行政支持以及销售等,正在经历衰退。

图 2-1970-2016年美国劳动适龄人口中职业就业比例变化

任务极化模型对工资的影响则更为微妙。对于高学历工人,该模型明确预测了他们的高收入水平。然而,对于中等技能的常规任务密集型职业,尽管逻辑上预测其工资应下降,而低技能服务职业的工资应保持不变,实际情况却更为复杂。当中等技能职业的工资下降时,原本从事这些工作的工人可能会转向低技能服务职业,从而对这些职业的工资也施加了下行压力。因此,尽管任务极化模型清晰预测了职业增长的U形模式,但其对工资增长模式的影响则不那么明确。

因此,任务极化模型强调了技术变革带来的双重效应:既创造了赢家,也产生了输家。与教育竞赛模型相似,它认为计算机化加剧了不平等,但进一步指出,这种不平等的增加不仅源于技术对高技能工人收入的正面影响,更源于对受教育程度较低工人收入的负面影响。Acemoglu & Restrepo(2021)的估计显示,1980年至2016年间,教育、性别、种族和年龄组之间收入不平等的增加有50%至70%,以及未上过高中的男性实际工资的下降,都是由于自动化对那些常规任务密集型工作工人群体的不利影响带来的。

04

自动化-恢复竞赛

任务极化模型的一个重要局限在于其对任务的静态概念化——即任务量是固定的,不会随时间和条件变化而增减,只有任务在工人与机器之间的分配会根据技术进步和教育发展而调整。这种假设虽便于理论构建,却忽略了工作性质的动态演变,以及新技能和专业知识不断涌现的现实。例如,无人机飞行员、人工智能程序员、素食厨师和执行教练等新兴职业的出现。如果任务集合保持不变,技术进步最终可能将人类劳动力边缘化,甚至可能导致人类劳动的全面过时,这与过去一个世纪技术变革带来的工作世界日益复杂、多样化和知识化的趋势背道而驰。

新工作的概念如何与任务极化框架相融合?基于Jeffrey Lin的观察,Acemoglu & Restrepo(2018b)将新工作——更准确地说,新任务的创造——整合进标准的劳动市场模型中。在他们的扩展模型中,自动化技术继续取代现有任务,但新任务的创造可能通过引入需要人类专业知识的新型任务,恢复对劳动力的需求。这类似于教育竞赛模型,其中自动化和任务恢复的相对速度决定了技术变革对劳动力需求的最终影响:如果自动化超越了任务恢复,劳动力需求将减少;反之,如果任务恢复超越了自动化,劳动力需求将增加。

然而,仅仅认识到旧工作的自动化和新工作的创造,并不足以揭示哪种效应在总体上占主导地位,哪些职业或技能群体受到的影响最大,以及推动这一过程的根本动力是什么。Acemoglu & Restrepo(2019)通过对1950-1987年和1987-2017年两个长期时间段的任务替代和任务恢复进行宏观经济分析,提供了间接证据。他们的分析表明,在1950-1987年的第一个时间段,自动化和任务恢复大致平衡,但在1987-2017年的第二个时间段,自动化开始超越任务恢复,这与劳动力在国民收入中所占份额的同时下降相一致。

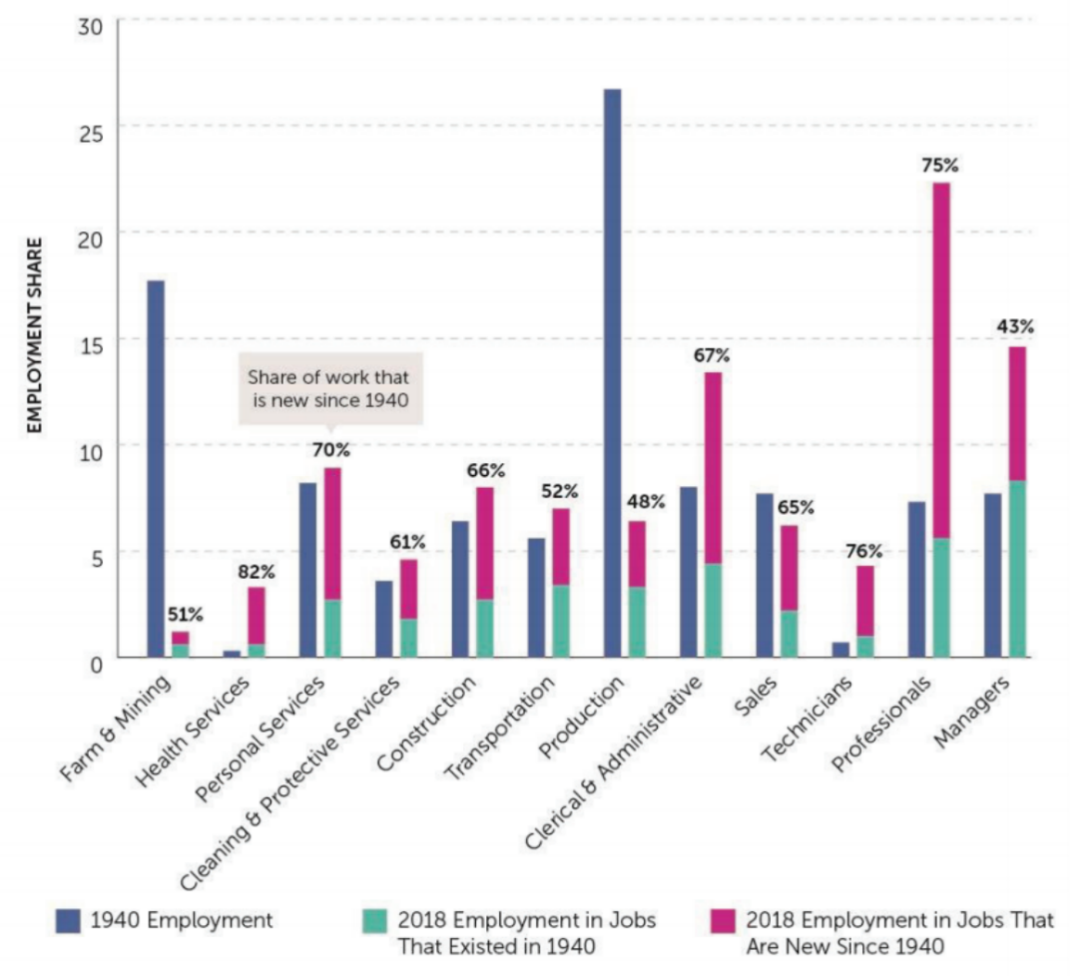

为了分析长期内新工作创造的代表性证据,Autor et al.(2021b)基于Lin(2011)的方法,研究了美国从1940年到2018年八十年间的数据,发现新工作在数量上极为重要(图3):2018年超过60%的就业集中在1940年还不存在的职位上。然而,新工作创造在不同技能群体中的分布并不均匀。1940年至1980年间,大多数非大学教育水平工人的新工作集中在建筑、运输、生产、文秘和销售等中等技能职业。然而,从1980年到2018年,非大学教育水平工人新工作的焦点从这些中层职业转移到了传统上薪酬较低的个人服务业,而大学教育水平工人的新工作创造则越来越集中在专业、技术和管理职业。

图3-2018年在美国完成的工作中,有60%以上在1940年尚未“发明”出来

这种新工作创造的转移背后的原因是什么?Autor et al.(2021b)记录了三个关键驱动力。首先是自动化创新的引入,这些创新侵蚀了最易受其影响的职业的就业。然而,并非所有技术创新都旨在自动化。利用美国实用专利数据,研究者们区分了那些旨在自动化工人任务的创新与那些增强工人工作产出或服务的创新。例如,影印技术的引入取代了以前需要工人通过更繁琐的方式复制文件的劳动投入,构成了自动化创新。与此相反,电子工作表的引入增强了财务分析师的服务,使他们能够进行更快、更深入的分析,构成了增强创新。与自动化技术的影响相反,增强型创新在最易受其影响的职业中促进了就业增长。

除了自动化和增强创新的双重作用外,Autor et al.(2021b)还分析了直接影响新工作创造的第三股力量:需求和供应因素,这些因素决定了新工作何时何地出现。当职业面临不利的需求冲击时,如美国制造业在面对中国贸易冲击时的就业萎缩,不仅就业减少,新职业名称的引入速度也会放缓。相反,当对某一职业的需求扩大时,如人口老龄化推动的个人护理和医疗保健职业,就业增长和新工作引入的速度也会加快。

这一部分的核心观点是,尽管技术变革可能在短期内导致某些技能和任务的消失,但从长远来看,它也为劳动力市场的适应和转型提供了新的机会。关键在于劳动力是否能够通过教育和培训来适应这些变化,以及政策制定者如何通过制定相应的政策来促进劳动力的这种适应性。

05

人工智能时代的不确定性

任务极化模型为解析过去四十年数字技术发展对经济的影响提供了有效的分析工具。然而,面对当前人工智能(AI)时代,这一框架是否仍然适用,以及AI是否根本性地改变了技术变革、劳动力需求和不平等之间的关系,值得深入探讨。任务极化模型包含两个核心概念:一是将工作视为可由工人、机器或全球服务提供者完成的任务单元;二是对计算机所能执行的任务——即常规任务——的具体描述,这些任务遵循明确、完整的规则和程序。然而,AI的崛起突破了计算机只能执行常规任务的局限,因为它能够处理那些未被明确编码的隐性知识问题。

AI的发展对预测未来机器与人类工作的分工提出了新的挑战。一方面,随着机器越来越能够处理非例行任务,传统的任务框架已经过时。另一方面,任务框架依然具有其概念和经验价值,因为它为分析人类与机器在工作能力上的互动提供了重要的分析工具,尽管它对未来自动化的具体任务预测变得更加谨慎。

在此背景下,需要关注几个关键问题:首先,AI在未来几年甚至几十年内将能够完成哪些工作任务?AI的广泛应用潜力巨大,以至于预测其无法完成的任务比预测其能够完成的任务更为困难。尽管有观点认为AI缺乏对现实世界问题的深入理解,无法承担高风险的多方面决策任务,但考虑到人类在这类决策中的有限能力,这种观点可能过于简化。其次,随着AI取代更多传统人类工作任务,将出现对人类技能和能力的新需求。技术进步历来都会创造对人类专业化的新需求,这一趋势预计将随着社会财富的增长和制度的变化而持续。同时,我们也不能忽视许多现有人类能力可能因技术发展而变得过时,这将对社会造成重大冲击。最后,尽管任务框架为分析AI对劳动力市场和不平等方面的影响提供了一个起点,但它并不足以全面反映AI的所有相关影响,更遑论其广泛的社会影响。我们需要更多元的视角来深入理解AI对未来工作和不平等的潜在影响。

Acemoglu et al.(2022a)的研究进一步探讨了AI采用对非AI工作招聘的影响。他们发现,在2010年至2018年期间,随着AI的逐步采用,尤其是在2014年之后,那些任务结构更适合应用AI的企业在非AI岗位上改变了工作技能要求,并适度减少了这些岗位的招聘。这表明AI的影响已经开始在企业中显现,尽管目前这种影响在宏观层面上尚未形成显著趋势。这些结论虽然引人深思,但并未给出定论;它们提示了AI可能带来的宏观影响,但这些影响的确切形态和规模仍有待观察和研究。

06

“综合效应”

作者在这一部分展开了对AI未来可能带来的劳动力市场变化的一系列推测性思考。这一部分并非基于现有的实证研究,而是对AI技术发展可能如何塑造劳动需求、工资结构和就业模式的前瞻性分析。他提出,AI技术的发展可能会带来几个关键的宏观经济效应:

劳动份额下降:AI的进步可能会加速任务自动化,导致劳动力在国民收入中的份额下降,而资本所有者的收入份额相对增加,这可能加剧收入不平等。

技能需求变化:AI可能改变对不同技能的需求,甚至对受过较高教育的工人的工作任务产生替代效应,要求劳动力适应新的技能要求。

低技能职业的抵抗性:AI不太可能迅速渗透到需要复杂人际交往和适应性服务的低薪职业中,因为这些任务对机器来说技术挑战较大。

新工作的不可预测性:新工作的出现难以预测,将受技术创新、人口统计和社会需求变化等多重因素影响。

总的来说,这一部分是对AI未来可能如何重塑劳动力市场的开放式讨论,强调了AI时代的不确定性,同时也指出了社会需要积极考虑和塑造这种未来的重要性。

07

结论

本文探讨了四个理论范式:教育竞赛、任务极化模型、自动化-恢复竞赛、人工智能时代的不确定性。这些范式共同塑造了对技术变革与劳动力市场关系的深刻理解。

作者认为,虽然技术创新可能会带来新的工作方式、商业模式和产业,但如果没有相应的制度投资,技术创新本身并不足以保证广泛共享的经济收益。他强调了教育和培训的重要性,指出单纯的供给侧政策不足以应对劳动市场的挑战,并提出需要更新和强化劳动标准、调整最低工资政策、扩展失业保险体系的范围和灵活性,以及改革健康保险制度。作者还认为应该通过增加和有目标的研发投资,以及将工人和社会挑战作为税收政策的重点,来激活国家的创新体系,使其能够为更多的人和地区服务。

总之,我们不应该仅仅询问AI将实现什么,而应该问我们希望它实现什么,以及我们如何利用AI来补充工人、提高生产力,并更广泛地解决人类最紧迫的挑战。作者呼吁应该采取集体行动来塑造一个积极的未来,而不是被动地接受技术变革的结果。

Abstract

This review considers the evolution of economic thinking on the relationship between digital technology and inequality across four decades, encompassing four related but intellectually distinct paradigms, which I refer to as the education race, the task polarization model, the automation-reinstatement race, and the era of Artificial Intelligence uncertainty. The nuance of economic understanding has improved across these epochs. Yet, traditional economic optimism about the beneficent effects of technology for productivity and welfare has eroded as understanding has advanced. Given this intellectual trajectory, it would be natural to forecast an even darker horizon ahead. I refrain from doing so because forecasting the “consequences” of technological change treats the future as a fate to be divined rather than an expedition to be undertaken. I conclude by discussing opportunities and challenges that we collectively face in shaping this future.

推文作者:李嘉颖、谢凯

声明:推文仅代表文章原作者观点,以及推文作者的评论观点,并不代表香樟经济学术圈公众号平台的观点。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号