图片来源:谷歌开源图片。

文献来源:

Barro, Robert J., and Charles J. Redlick. “MACROECONOMIC EFFECTS FROM GOVERNMENT PURCHASES AND TAXES.” The Quarterly Journal of Economics, Vol. 126, No. 1, 2011, pp. 51–102.

原文链接:

经典的经济问题总是富有生命力,例如政府购买和减税对经济增长的促进作用就是美国两党在政策上进行辩论的焦点议题之一。2024年是美国的大选年,如果回顾2020年以来美国的经济政策,COVID-19和民主党的执政使政府购买大幅增加,2021年11月通过的1.2万亿美元《基础设施投资和就业法案》和1.75万亿美元的《重建更好未来法案》更是将政府投入进一步扩大。但是,共和党人在选战中频频批判拜登内阁的落实效率低,进而推崇其减税的思想与相应的财政政策。

巴罗在这篇2011年的QJE中与合作者一起,使用美国的长期年度数据实证检验了政府购买乘数和税收乘数的大小及影响,可以为现在的进一步研究提供一定借鉴。另外值得注意的是,巴罗也有自身的立场,而他的儿子乔希·巴罗(Josh Barro)在2016年前是一名共和党内的反对派,在2016年后则转而注册成为民主党的一员。

01

引言

作者在原文中从2008年全球金融危机的角度出发引入了研究主题,因为金融危机后出台的一系列刺激计划又重新引起了人们对政府购买乘数和税收乘数的重视。作者发现,关于实际GDP对政府购买和税收变化反应的实证证据很少,因此他们尝试利用美国详尽的政府采购和宏观税收记录来估计政府购买和税收对经济增长的影响。具体来说,作者将战争作为一个外生冲击,使用国防开支在战争期间的变动来代理政府支出,进而得到相对外生的估计结果。

这篇文章分别讨论了1914年以来美国政府采购(国防和非国防)的趋势,1913年到2016年以来联邦和州层面个人所得税的变化,用来完善民众预期的Ramey(2009)国防新闻变量和罗默夫妇提出对联邦税收“外生”变化的衡量。本文最终的落脚点还是在对美国长期宏观数据的实证估计上,由于全文篇幅较长,这篇推文将对数据的介绍做得尽量简短,着重介绍实证的结果与作者的解读。

研究中的变量

02

1. 美国的国防开支

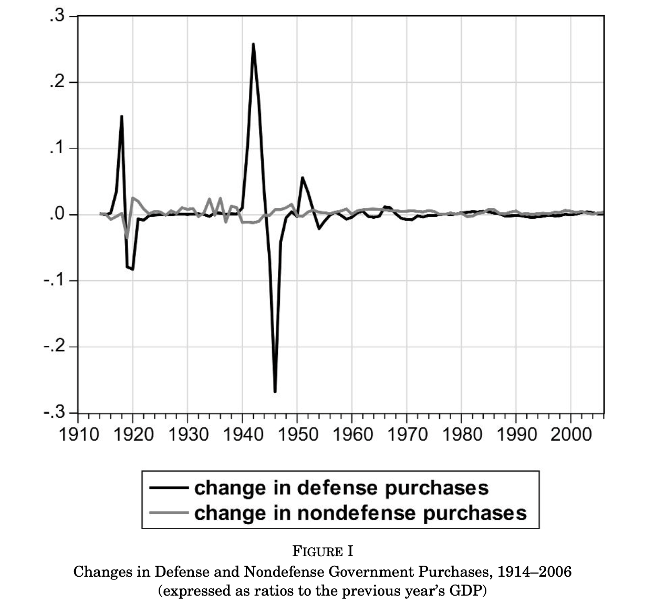

作者希望使用战争带来的国防支出的突变作为政府购买的代理变量,这样可以获得较好的外生性,因此他们首先使用Figure-1来较为直观地说明这种方法的可行性。Figure-1展示了自1914年以来人均实际国防(黑色折线)和非国防购买(灰色折线)的年度变化,并以与前一年人均实际GDP的比率来表示。二战期间,国防购买的数值在1941年占人均GDP的10.6%,在1942年占25.8%,在1943年占17.2%,在1944年占3.6%,而战争结束之际两个较大的负值,即1945年的-7.1%和1946年的-25.8%,都表明这些剧烈地变动似乎是外生的。因此,考虑到二战中美国本土没有遭到大规模的破坏,这就可以为估计政府购买乘数提供一个良好的冲击。同时,一战和朝鲜战争时期美国的国防支出都有相似的变化趋势,而非国防支出则一直保持着较稳定的态势。

除了单纯考虑国防购买的年度变化以外,关于预期在宏观经济中的作用同样重要。因此,作者发掘了Ramey(2009)提出的预期国防购买的概念,并作为预期国防购买的代理变量。Ramey使用对应时期的报纸和杂志新闻来估计当时媒体和民众对未来年度国防购买的估计,并使用无风险收益率将这些预期支出转化为了可比的当年现值,这就使对国防购买的估计变得更加完善。

2. 美国的税收政策

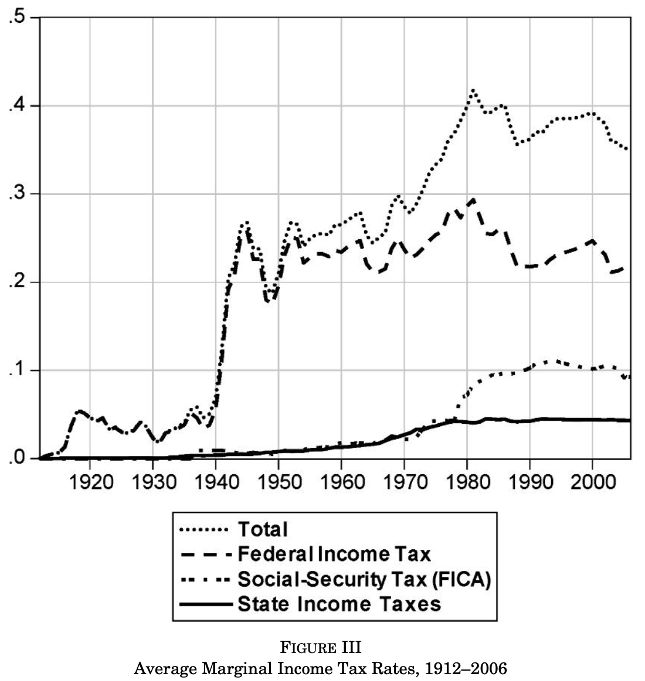

作者如果想将政府购买和税收变化纳入到一个实证模型中去比较,就同样需要考虑边际所得税税率的替代效应,它会影响工作时间、消费、投资和产能利用等方面的决策。因此,作者为了在总体水平上衡量这些影响,选取了平均边际所得税税率(AMTR)作为衡量税收变化的主要指标。这一指标的合成其实涉及的方面很多,至少包括联邦个人所得税、州个人所得税和强制征收的社保税(FICA),Figure-3就体现了这三个税种在1912-2006年期间边际税率的变化情况,而关于作者对税收数据的应用方式,将在下一节进行介绍。

同时,除了单纯考虑平均边际所得税率的变动之外,寻找税率变动的外生性也是进行估计的重要组成部分,尤其是对于不同的财政政策,财富效应和替代效应兼而有之的情况时常发生。作者在文中纳入了著名的罗默(Romer)夫妇提出的外生性变量,即通过评估重要联邦税收立法/政策的方式,来从政治内部决策的角度避免该措施避免了税收相对于GDP的同期内生性。因此,作者会使用Romer and Romer(2010)的数据来作为工具,用于代理平均边际所得税的变动。

03

研究数据

1. 美国政府采购数据

作者采用美国商务部经济分析局(BEA)的官方政府购买数据进行分析,但是由于季度数据从1947年才可用,所以在之后的回归中作者都是以年为分析单位。不过,以年为分析单位同样也具有优势,这样可以省去季度调整的问题。

作者也同时指出,对于非国防政府采购的数据,虽然同样纳入到了分析当中,但由于整体经济的波动可能会促使政府(特别是州和县政府)在商品和服务上或多或少地支出,经济分析局的整体数据使他们很难找到一个外生的时期或代理变量去评估政策效果。

2. Ramey的预期国防购买数据

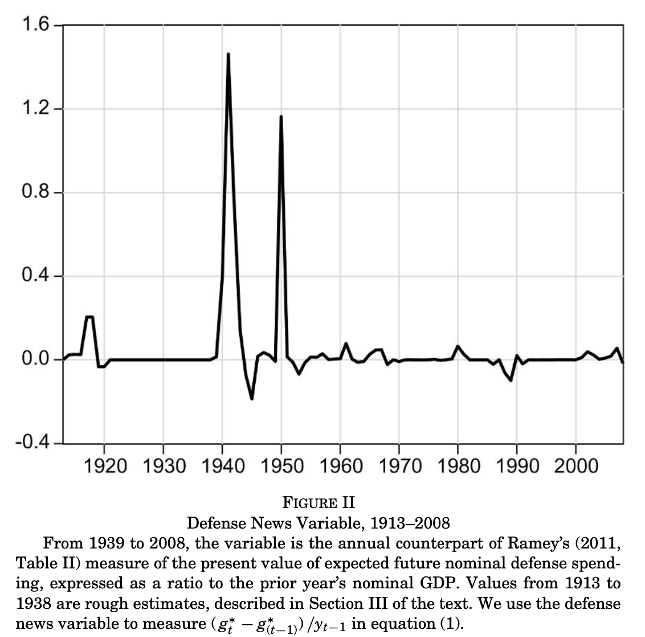

前文提到,Ramey(2009)通过全面收集1939年以来的新闻报道数据(主要是美国《商业周刊Business Week》)来估计社会对国防购买的预期值。在Ramey(2009)的研究中,这些预期值被使用实际的美国国债收益率进行贴现,得到了某一时点未来三到五年的预期国防购买数据。作者同样将季度数据调整到了年度数据,Figure-2中展示了根据Ramey(2009)得到的国防新闻预期购买值,同样可以看出二战的影响是尤为突出的,而朝鲜战争时期远大于一战前期的增长则体现了当时人们对第三次世界大战的担忧。

3. 平均边际所得税率

上一节中提到,平均边际税率的构建需要涉及到多个数据来源,这是因为联邦、州和社保税的征收各自有独立的渠道与统计口径。对于联邦所得税,作者首先采用了自己先前的研究(Barro and Sahasakul,1983)提出的汇总方式,通过NBER的TAXSIM项目来更新自己1983年的研究数据,同时具体考虑了各种可以获得的所得税优惠。从数据的合并上看,作者通过计算两组数据相关性系数,将1965年作为分界线,在这以前使用自己估计的数据,在这以后使用根据TAXSIM估计的新数据,这两组数据的连续性可以得到保证。同时,TAXSIM还允许作者在计算平均边际所得税率时纳入州税的因素,但考虑到因素众多,作者最关心的是对劳动-休闲边际影响最大的税收政策影响。

当然,以上描述对理解美国的州层面的税收征管与改革可能帮助较小,作者在原文中详细论述了各州所得税变动对作者关心的战争期间增税政策的影响,并确认了其规模较小,感兴趣的读者可以自行查阅。

4. Romer & Romer(2010)税收的外生变量

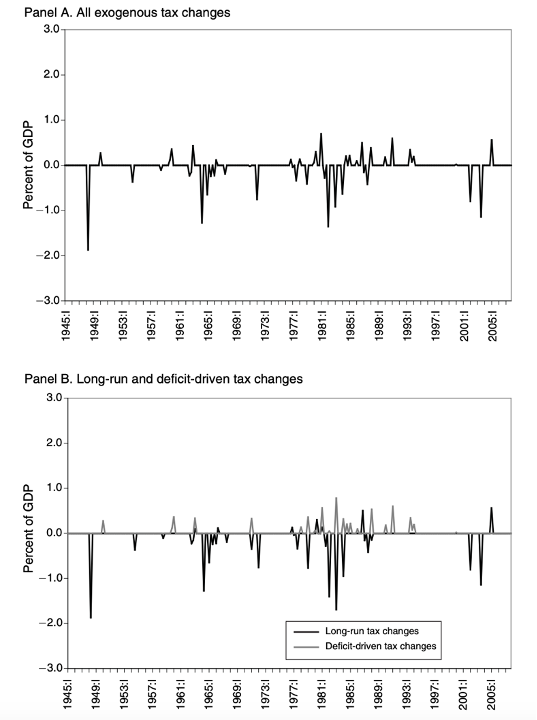

具体来说,Romer & Romer(2010)将不同的税收政策分为四类:第一是用于应对现有或已经计划好的政府支出;第二是用于抵消其他经济活动的影响;第三是减少预算赤字;第四是试图用于促进长期增长。在此基础上,评估政策对联邦税收的影响,作者同样将他们的季度数据汇总到了年度层面。下图展示了2010年在AER上正式发表的税收政策和GDP之间的变动关系。

识别策略

04

作者为了形成一个简单的实证框架,依然从自己的新古典主义设定中(Barro and King,1984)进行推理。这一模型的核心特征是代表性主体对消费和休闲具有时间可分的偏好,同时消费和休闲都是正常商品并会达到市场出清。除此以外,作者还首先假设这是封闭经济,没有耐用品及总量税。

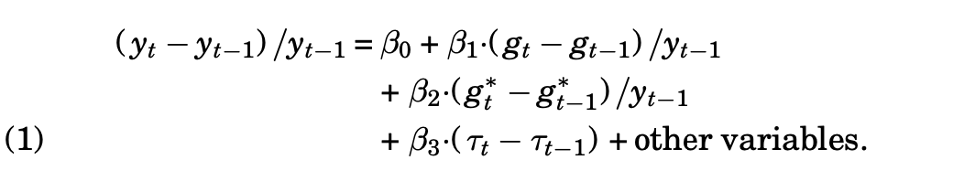

基于此,作者使用以下方程进行估计:

在方程中,yt是t年的人均实际GDP,gt是t年的人均实际政府购买,g*t是在t年衡量的预期未来实际政府购买的指标,而τt是t年记录的平均边际所得税税率。方程(1)的形式意味着系数β1是政府购买的乘数;也就是说,β1代表着其它变量给定时,增加1单位政府购买对t年GDP的影响。

同时,基于2008年金融危机的背景,作者通过在方程中添加变量(gt–gt−1)/yt−1与失业率一期滞后Ut−1之间的交乘项来衡量经济疲软的影响。为了对应外生的战争冲击,作者将政府购买gt与一个表示战争年份的虚拟变量进行交互,同样添加在了“其他变量”中。

除此以外,作者对β2和β3的预期符号与经济意义进行了讨论。首先,考虑到预期带来的财富效应,β2的理想结果应>0,而由于Ramey(2009)是提前3-5期进行测算,作者定义政府国防购买gt的“永久”变化对t年GDP的全面影响大致为β1+4β2。其次,基于税收平滑的假设,为了解决GDP对税率τ的滞后反应比对政府购买gt的滞后反应更慢的问题,作者事实上将τt-1作为工具变量加入回归,并且在这里采用了Romer & Romer(2010)的估计作为外生代理变量的来源。

最后,作者还在“其它变量”中加入了代表经济周期的变量,即失业率一期滞后Ut−1和信贷扭曲变量,在这里使用Baa评级债券的到期收益率与长期美国国债到期收益率之间差距作为代理。

05

实证结果

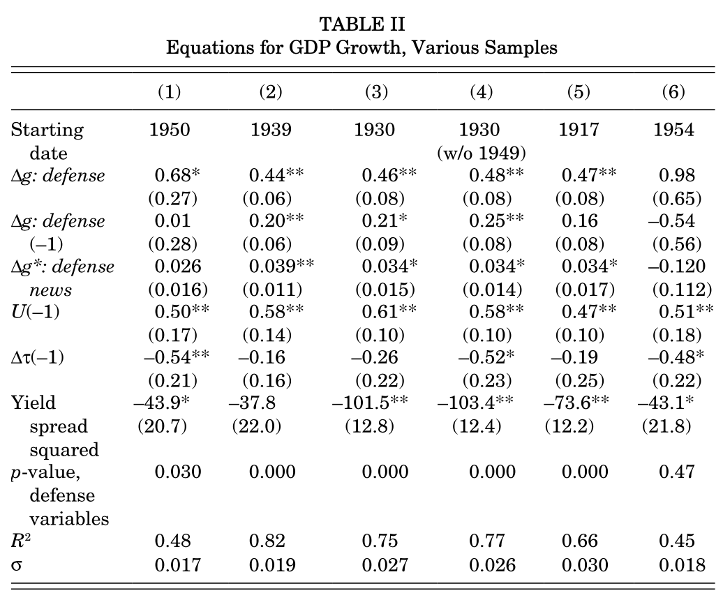

Table-2展示了对方程(1)的两阶段最小二乘回归结果,其中(-1)表示的是采用了滞后项,而**代表的是在1%的水平上显著,*代表的是在5%的水平上显著,表格末尾给出的p-value是作者对Δg、Δg(-1)和Δg: defense news三个变量做的联合显著性检验,表明三个变量联合显著地拒绝为0。

Table-2中的每一列都代表着不同起始年度的数据,作者接下来分别从政府国防购买乘数、税收乘数、交互关系三方面对初步回归的结果进行了解读。

1. 政府购买乘数

对于1950年或更早开始的所有样本,对政府购买乘数的估计系数在5%的水平上显著,而包括二战在内的样本在1%的水平上显著。但是,乘数的估计值却表明其效果并不尽如人意:对于1950年开始的样本,乘数的估计值为0.68;对于时间更长的样本,乘数的估计值都小于0.5,在0.46左右浮动。

对滞后一期政府国防购买乘数的估计表明了政府购买对经济的刺激作用在当期相对显著,与之后要讨论的税收政策起效较晚形成了对比。

考虑到之前讨论过预期的影响,作者将国防新闻变量的估计系数加入到乘数当中,如果考虑这一因素,政府购买乘数的实证估计结果约为0.60-0.80,相比先前提高了0.3左右,但是仍然没有达到乘数大于1的理想结果。作者还用国防购买预期的乘数估计结果反驳了凯恩斯主义的观点。因为在凯恩斯主义者看来,增加国防支出的预期会带来负的财富效应,从而降低消费者需求,使GDP下降;但是,实证结果表明,这种预期会使劳动力投入更多劳动,增加了总产出。当然,“爱国者”心态可能是导致战时劳动增加的重要因素,作者在文中使用更多的篇幅去讨论了对这一问题的解决和其他的检验方式。

2. 税收乘数

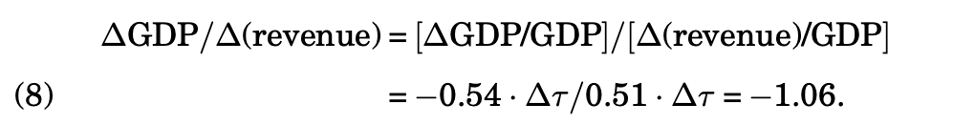

对于税率的滞后变动Δτ(-1),从1950年开始的样本表明将平均边际所得税率削减一个百分点将使第二年的人均GDP提高约0.5%。作者接下来讨论了税收乘数与估计结果之间的数量关系。

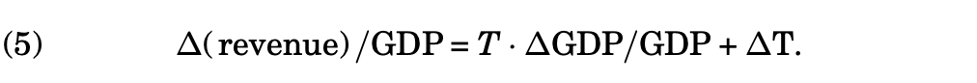

典型事实是,税收与GDP之比的增加伴随着平均边际所得税率的增加,反之亦然。因此,作者希望计算一个乘数,来给出GDP与税收变化的比例。本文中设T为平均税率,以联邦收入与GDP的比率衡量,因此税收收入的变化以与GDP的比率表示时有:

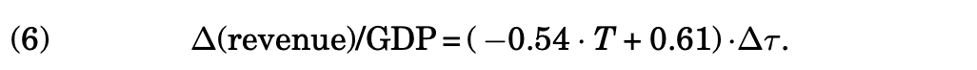

Table-2第(1)列中的估计值表明ΔGDP/GDP=−0.54∙Δτ,因此现在需要将ΔT与Δτ联系起来,而根据1950年到2006年的历史数据得到,T的平均值为0.182,τ的平均值为0.297。因此,作者设定τ增加一个百分点可以使T增加0.61(=0.182/0.297)个百分点,从而得到:

最后再将T的样本均值0.182代入(6)式,得到:

从而作者估计出的税收乘数是:

3. 政府购买乘数与税收乘数的互动关系

作者将这两者纳入一个回归方程的目的就是为了讨论其互动关系。假定更高的政府购买伴随着更多的政府收入和对提高的边际税率,这就有可能出现负的乘数,由于税收乘数大于政府购买的乘数,作者的实证结果表明估计出的平衡预算乘数是负的,数值会在-0.3到-0.7之间,进而一定程度上反驳了凯恩斯主义者的观点。

4. 其他检验

首先,作者在这项研究中还囊括了对非政府购买乘数的检验,只不过由于缺少外生事件来分离出具体的影响,导致结果并不稳健。

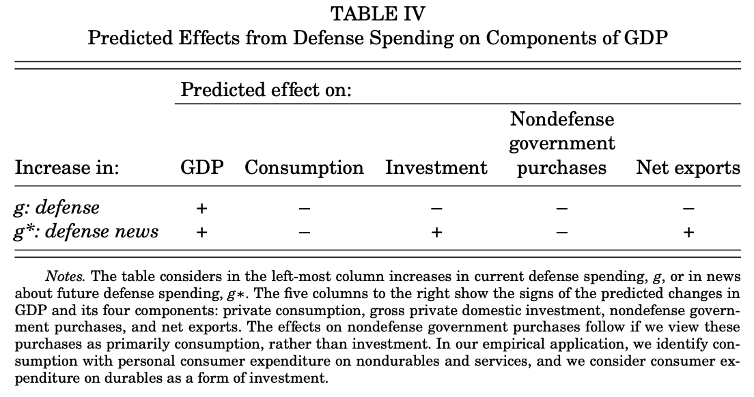

其次,作者研究了乘数对GDP各组成部分(消费、国内投资、非国防政府采购和净出口)的作用情况,并做出了如Table-5所示的以下推断:

第三,作者继续探究了如果不使用国防代理变量,乘数的估计数值,其结果没有太大改变,佐证了以上实证结果的有效性。

最后,作者还在论文中确认了经济周期对估计结果的影响并不大,并对税收也进行了一系列拓展的检验。限于篇幅的关系,这些内容需要感兴趣的读者自行到原文及附录中进行了解。

总结与展望

06

作者通过对美国长期宏观数据的实证检验,得到了关于政府购买乘数与税收乘数的估计值。其中,如果将战时的政府国防支出作为政府购买的代理变量,临时的支出估计只能带来0.4-0.5的乘数,如果考虑到人们的预期,在几年内可能达到0.6-0.7,而如果这些支出是较长久的,则乘数会再高出一些,不过这些乘数都明显小于1。一个思考是,拜登政府的大规模政府投资法案都涉及到较为远期的投资,甚至命名为《重建更好未来法案》,这与论文所得出的结论是相符合的,是否真正有效,可以留待未来检验。

如果提到税收乘数,作者的实证检验表明,平均边际所得税率的增加对GDP产生了显著的负面影响,如果进一步拓展到税收乘数,值大约为1.1。因此,作者提出,如果更高的政府购买(投资)伴随着更高的边际税率,其政策组合的效果可能反倒会带来负的乘数,相信这一结论同样值得我国在使用财政政策推动经济增长时进行借鉴。

最后,考虑到巴罗自己的立场,这篇文章中也对凯恩斯主义的一些结论进行了针对性的批判,但作者也提及到了结论适用性的问题,需要将这种测算方法在更多的国家数据中进行测试与检验。

Abstract

For U.S. annual data that include World War II, the estimated multiplier for temporary defense spending is 0.4–0.5 contemporaneously and 0.6–0.7 over 2 years. If the change in defense spending is “permanent” (gauged by Ramey’s defense news variable), the multipliers are higher by 0.1–0.2. Since all estimated multipliers are significantly less than 1, greater spending crowds out other components of GDP, particularly investment. The lack of good instruments prevents the estimation of reliable multipliers for non-defense purchases; multipliers in the literature of two or more likely reflect reverse causation from GDP to non-defense purchases. Increases in average marginal income tax rates (measured by a newly constructed time series) have significantly negative effects on GDP. When interpreted as a tax multiplier, the magnitude is around 1.1. The combination of the estimated spending and tax multipliers implies that the balanced- budget multiplier for defense spending is negative. We have some evidence that tax changes affect GDP mainly through substitution effects, rather than wealth effects.

经典问题的生命力——欧美富人避税对宏观经济的影响(QJE 2013):【香樟推文2537】欧美的外债真的这么高吗?一个以欧美富人避税为出发点的分析(请链接到)

作者:张鑫宇

电子邮箱:

如有错漏,欢迎您来信批评指正。

声明:推文仅代表文章原作者观点,以及推文作者的评论观点,并不代表香樟经济学术圈公众号平台的观点。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号