图片来源:乌尔旗(Standard of Ur),公元前三千年的苏美尔古物,最上层是国王与众臣们相对而坐,在举杯欢饮;中间和下面两层是描绘运载战利品的场景,队列很长,整个队伍在陆续地往王宫进发。乌尔旗记载了乌尔城的光辉历史,目前收藏于大英博物馆。

原文信息:Allen, Robert C., Mattia C. Bertazzini, and Leander Heldring. 2023. "The Economic Origins of Government." American Economic Review, 113 (10): 2507-45.

01

引言

政府在经济中干预的主要理由是私人未能充分提供公共产品和服务。在研究此类干预时,通常简单地假设存在政府。本文审视了这一假设,并检验了对政府作为一种组织起源的需求假设。为此,作者将伊拉克最早期国家的数据与河流变迁相结合,以此研究个体从政府干预中获益程度变化的来源。

本文研究假设基于政府和国家形成的讨论。作者将国家视为一个城市或领土内连续几任政府的组合。研究国家形成的主要理论有两派观点。第一种观点认为政府起源于合作,政府是在提供公共物品和解决争端方面具有比较优势的组织,这与福利经济学和公共经济学中的标准观点相近。人们可能愿意为这样的政府放弃资源和自治权,形成“社会契约”,主要解决私人提供公共物品和服务中的外部性问题和协调失败问题。另一种观点认为政府起源于剥削。政府是一个代表精英进行剥削的组织,这一观点最初由马克思和恩格斯提出,并在考古学、人类学、政治科学和经济学等领域进行了研究。在这两种观点中,关于政府形成的主要动机和公共物品提供的机制存在差异。

本文研究的背景是伊拉克南部历史上首次国家的形成。检验假设的关键在于在公元前5000年至今的时间段内,伊拉克主要河流幼发拉底河和底格里斯河发生了六次突然的变道。作者将主要的自然实验定在公元前2850年左右的第一次河流变道。

河流变道可能创造了对政府的需求,因为农业依赖于灌溉,河道移动后,个体通常会转向游牧生活,但作者假设,农民也可以通过运河重新灌溉沙漠地区。尽管小规模的运河由私人提供,但在变道后重新灌溉所需的较长运河可能需要不同社区的合作。在社区之间无法可靠协调的情况下,这可能导致对政府进行协调的需求,以适应河流的变迁。相反,在河流变道后,由于税收基础消失,河流变道的地方进行剥削的动机减弱。因此,如果政府是由精英建立来组织剥削的,它们更有可能在河流变道后的地方形成,或者在河流根本没有变道的地方形成。

02

研究背景

社会组织和公元前3500年后的气候变化

公元前6000年左右,伊拉克南部的主要社会单位是家族或“lineage”,一些lineage聚集形成了最早的城市,如尼普尔和乌鲁克。居住受到降雨稀缺的限制,公元前3500年左右,随着南美索不达米亚的干燥化,农业空间从湿地转向河流附近。这次气候变化的推动促使了农业的可能性,但只有在靠近河流的地方才能进行灌溉,远离大河的地区需要合作。这种突然的转变为国家形成提供了动力。

早期政府组织

在家族内部,群体问题通过“亲属或群体调解”解决。城市治理最初起源于城市内自治的街区集合。这些城市街区和其他定居点都以家族形式组织。一些城市形成了更高层次的政府组织形式。关键变化是将家族组织扩展到涵盖多个家族。更高级别政府内部组织方式类似于家族,但组成部分是其他家族,最终呈金字塔形的社会结构。在公元前2900年左右的“Early Dynastic I”时期,一些城市开始管理更大的区域,包括其他城市和定居点。

国家治理

国家的领导由统治家族的首领担任。决策在各层级都是由家族团体的领导者共同进行的,可能还包括家族群体成员的大会。高级政府官员,包括统治家族的领袖,没有对个体施加可执行的直接权威,而是将家族领袖吸纳到他们扩大的家庭中。家族领袖负责确保在其社区内执行集体决策。在亲属群体内,既定的互惠规范确保向家族首领提供贡品,进而通过首领向政府提供。

政府在伊拉克的灌溉中起协调作用

实际灌溉任务的执行分散在当地家族手中。政府协调不同社会群体之间的维护实施,但具体的任务执行由当地家族独立负责。这种协作方式反映了政府与地方社会结构之间的互动,政府更多地是协调者而非直接执行者。

03

数据

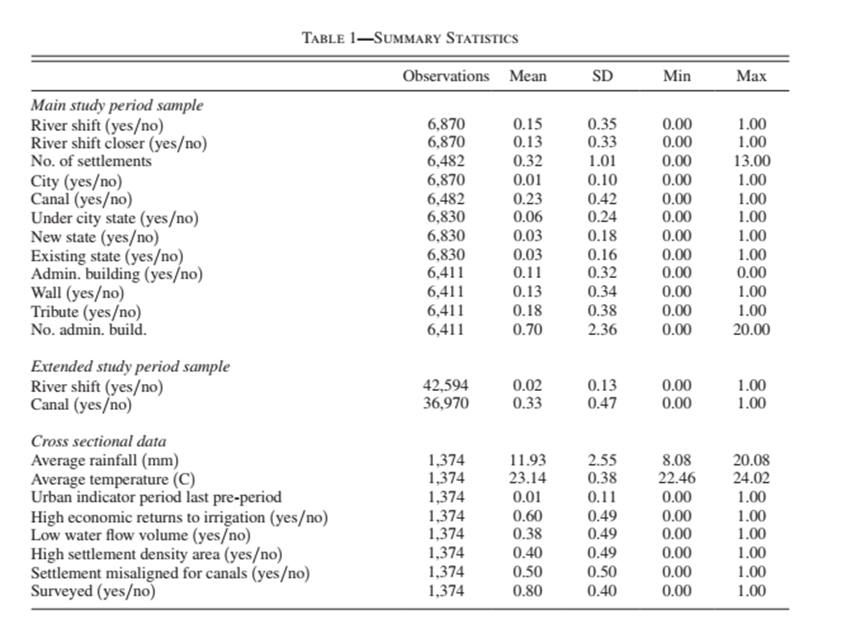

本节介绍使用的数据,主要依赖芝加哥大学东方研究所过去一个世纪收集的考古微观数据。这些数据基于对大约公元前5000年到公元1950年的定居和城市的重建。作者使用这些数字化数据,并结合国家形成、国家能力、公共物品提供和贡品支付等指标。Table 1呈现了摘要统计信息。

(1)观测单位和研究时期

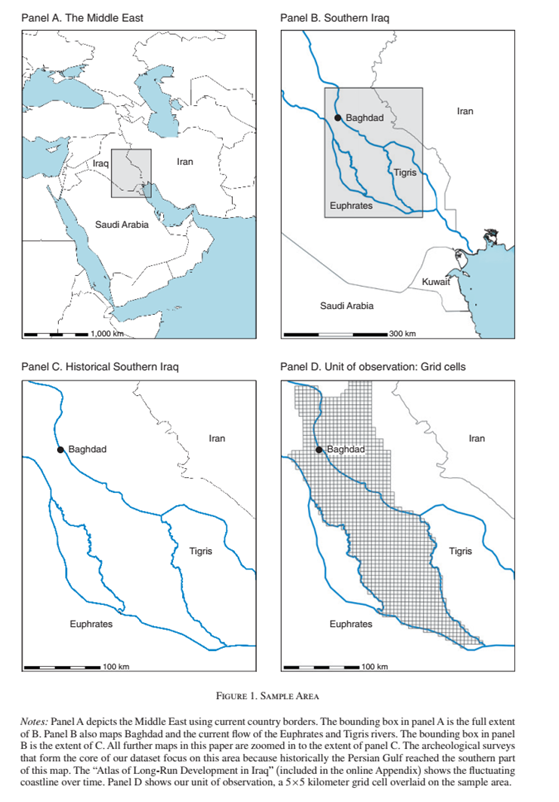

作者提供了四幅地图,逐步从中东缩放到作者在伊拉克南部的研究区域(Figure 1)。Panel B- Panel D展示了巴格达和幼发拉底河、底格里斯河的现代流域。

横截面观测单位:作者以5×5公里的网格单元为横截面观测单位,覆盖考古调查的联合数据集,包含1,374个网格单元,覆盖了巴格达至现代巴士拉之间的大部分区域。这些网格单元构成作者的样本区域。

时期划分:作者将研究划分为每个网格单元在31个历史时期内的情况,涵盖了公元前5000年至公元1950年。划分的时期是考古文献中的标准时期。

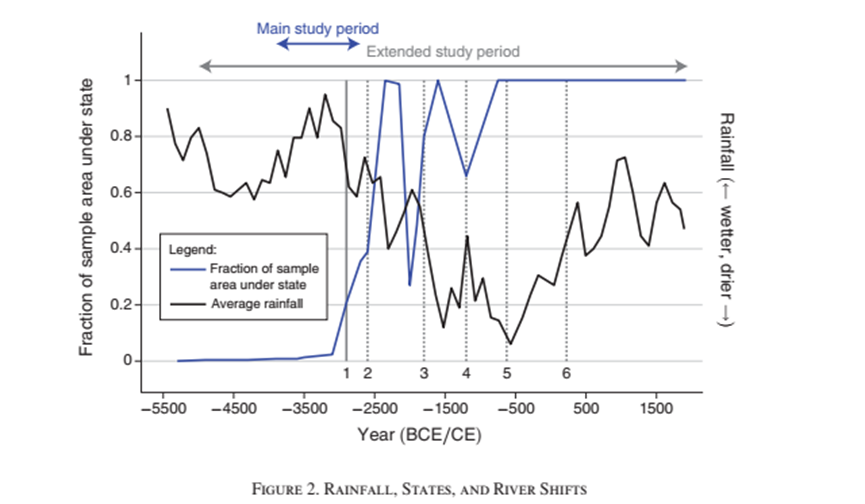

主要研究时期:在作者的研究中,作者主要关注历史上第一次记录到的河流变道。这次变道发生在公元前2850年左右,大致与早期玛雅文化时期的开始(公元前2900年左右)相吻合。作者还考虑了四个时期,共涵盖了第一次河流变迁之前1,000年的发展历程,这些前期被称为早期乌鲁克、中期乌鲁克、晚期乌鲁克和杰姆德纳斯尔时期。加上处理时期,作者的主要估计样本构成了一个5×5公里网格单元的五时期面板,涵盖了公元前3900年至公元前2700年的时期。在这个样本中,一个平均时期约为240年,但时期并不是都一样长。作者称上述时期为“主要研究时期”。在后续分析中,作者将样本时期扩展到涵盖公元前5000年至公元1950年的“扩展研究时期”中,其中一个平均时期为228年。作者在图2中同时表示了主要研究时期和扩展研究时期。

Figure 1

Figure 2

处理组

研究的关键处理组是河流的变道。自公元前5000年以来,幼发拉底河和底格里斯河发生了六次变道,作者的主要研究时期是第一次变道。作者在图2中图形化地展示了每次变道的时间,并在作者的地图附录提供了变道前后的地图。

河流是如何变道的?公元前5000年,幼发拉底河和底格里斯河尚未分开,形成了一条单一的河流沿着作者的样本区域中心流动。随着时间推移,河床中的沉积物逐渐积累,形成了一个被称为乌尔河的高地,由于河床上的沉积物被水的重量推到一侧形成的天然堤坝使其保持在平原上。乌尔河,以及后来的幼发拉底河和底格里斯河,均发源于土耳其和叙利亚,其流量在一定程度上由当地降雨决定。由于上游水流的涌入,底格里斯河的下游流量可能在两天内翻倍,河流水位可能上升多达六米。当这种情况发生时,堤坝上增加的压力可能导致破裂和河流的变迁。此外作者看到样本中的第一次河流变迁与河流发源地山区降雨高度变化的时期相吻合。其次第一次河流变迁与滞后的人类活动没有相关性,表明这一变迁具有外生性。

结果变量

村庄和城市

作者从芝加哥东方研究所的三个大型考古项目中收集了关于定居点的数据,记录了每个被考古小组识别的定居点以及其定居的考古时期。

国家和官僚机构

作者记录了整个研究期间存在于作者样本中的行政建筑,这些建筑被分类为宫殿、寺庙或楼阁。为了衡量一个网格单元是否属于该国家,作者首先观察城市中是否有行政建筑,然后记录这些建筑物所管理的领土的外部边界。

公共物品提供和公共管理

作者通过对完整的时间变化运河网络的重建来测量公共物品的存在,同时通过防御墙的存在来测量防御。作者使用芝加哥东方研究所的挖掘报告重建了运河网络,并记录了运河的存在以及防御墙的存在。

楔形文字牌

作者使用来自楔形文字数字化图书馆倡议(CDLI)的6,573块楔形文字牌的数据研究早期国家的内部组织,。这些牌中的绝大多数是记录经济交易的,而在作者的主要研究时期,这些交易记录被认为是贡金或再分配的记录。作者编码了楔形文字牌的多个变量,包括是否在最近的城市发现了楔形文字牌等指标。

Table 1

04

估计框架

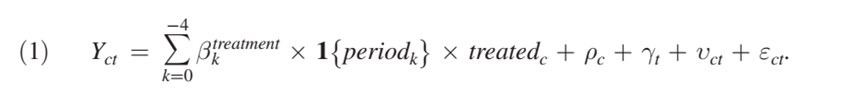

作者采用面板双重差分模型,OLS方法进行估计,主要回归方程具有以下形式:

是在时期t网格单元c的结果变量时期,k是时期的索引,

是在时期t网格单元c的结果变量时期,k是时期的索引, 是一个相对处理期固定效应与指示变量

是一个相对处理期固定效应与指示变量 相乘的矢量,如果网格单元c期在k=0被处理,就等于1。这个指示变量不随时间变化,系数

相乘的矢量,如果网格单元c期在k=0被处理,就等于1。这个指示变量不随时间变化,系数 通过与相对于处理期固定效应相乘来捕获处理组在k=0的随时变的影响。作者将这些系数相对于最后的前k=-1进行表达。在考古学的时期划分中,作者的处理时期是Early Dynastic I时期,时间跨度为 2900 年前-公元前2700 年前。作者感兴趣的系数

通过与相对于处理期固定效应相乘来捕获处理组在k=0的随时变的影响。作者将这些系数相对于最后的前k=-1进行表达。在考古学的时期划分中,作者的处理时期是Early Dynastic I时期,时间跨度为 2900 年前-公元前2700 年前。作者感兴趣的系数 是在处理期的处理效应,事前效应的系数如

是在处理期的处理效应,事前效应的系数如 能捕获事前趋势的影响。

能捕获事前趋势的影响。

该模型既不假设处理组和对照组之间不存在平均差异,也不假设不同时期之间不存在平均差异。这些差异被单位固定效应 和时期固定效应 吸收。相反,作者随时间研究网格单元,比较处理组和对照组中感兴趣的结果在处理后相对于处理前的平均差异。是一个与不随时间变化的协变量交互的时期固定效应的向量。本文包括三个指示变量,分别表示芝加哥东方研究所涵盖的三个大考古调查区域。此外还包括降雨量、温度和城市状态的指标,城市状态定义为在最后一个处理前时期网格单元中是否有城市。例如,如果河流变道前降雨量平均减少,那么与降雨交互的时期固定效应将捕捉到这些趋势。同样,包含城市的网格单元可能与农村地区的网格单元有不同的趋势。由于所有网格单元在同一时期内被处理,所以本文没有交错处理时间的静态面板。在这样的数据结构中,不太可能存在影响估计系数解释的异质处理效应。实际上,由OLS估计器计算的处理时期中所有处理过的网格单元的权重均为正。为确保不会以一种生成虚假平均处理效应的方式重新加权个别处理效应,作者使用De Chaisemartin和d'Haultfoeuille(2020)的估计方法,结果几乎相同。

识别假设

该模型的关键假设是,在没有处理的情况下,经过处理的网格单元在协变量条件下会类似于未经处理的网格单元。虽然这一假设无法进行直接检验,但作者通过事前趋势的研究来验证其合理性。在所有的表格中,报告了 k = -2 时估计系数的 p 值,并在结果附录中列出了所有前期系数。通过观察前期趋势,本文未发现证据表明将要在 k = 0 时接受处理的网格单元在 k = -2 以及更早的前期与其他网格单元有显著差异。在双重差分识别的另一个重要前提是河流变道不与其他冲击同时发生。作者认为河流变道是外生的,因为伊拉克的河流流量和堤坝破裂是由土耳其和叙利亚的降雨决定的,而这些河流的源头就在那里。

作者通过两种方式研究河流变道的外生性。首先,作者使用滞后的结果估计方程(1)。通过观察 k = 0 时的处理与 k = -1 或 k = -2 的结果是否相关来检验将来将要接受处理的网格单元在处理前是否有所不同。结果显示,这些系数非常小且不显著,与人们操纵河流流量的观点不一致。其次,作者在结果附录的第 1.1 节中绘制了从幼发拉底河和底格里斯河源头附近收集的降雨冲击时间序列。由于河流流量的突然增加最终是由于这些源头地区的降雨而确定的,本文希望验证下游第一次河流变道是否发生在源头地区雨量波动较大的时期。结果显示,这一点得到了证实。尽管这并非是一个决定性的测试,但与地理学文献中的观点一致,该文献认为河流流量的突然增加是导致堤坝破裂的原因。在接下来的部分,将使用本文的模型来估计面板中第一次河流变道的处理效应。

05

结果

在这一部分,作者将呈现论文的主要研究结果。作者发现,随着河流的变道,伊拉克人成立了一些历史上最早的国家和政府。同时,他们修建了运河、兴建了城墙。最后,作者观察到,河流变道的地方不仅记录了贡金收入,还建立了支持公共物品供给的行政基础设施。在对河流变道对国家形成影响的估计中,作者首先通过图形方式提供了直观解释。

图形解释与国家形成

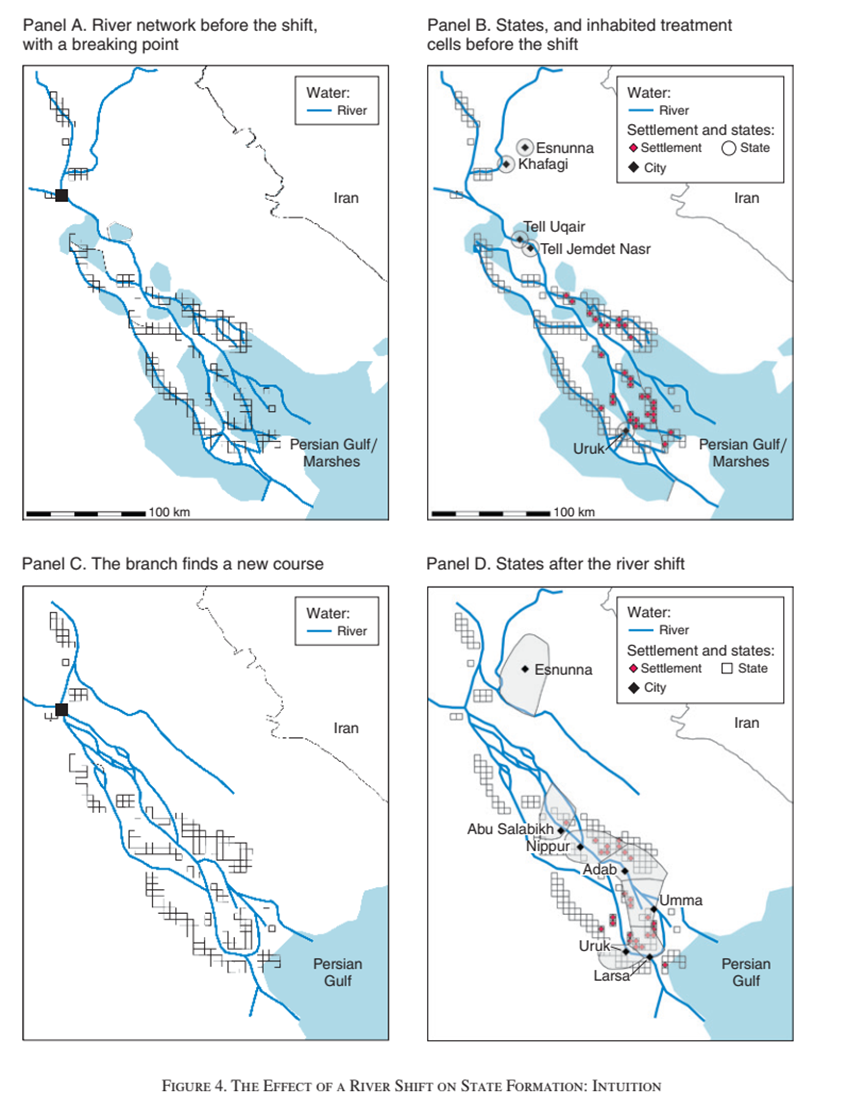

在介绍回归结果之前,作者通过图4以图形方式解释了作者的主要研究结果。Panel的A和Panel B展示了河流变道前的河流和国家分布情况。在Panel A中,作者描绘了河流变道前的河流系统,并标注了第一个将变道的位置。灰色部分指示了将被纳入研究的网格单元子集。在Panel B中,作者在此基础上添加了两个特征。首先,作者标明了至少有一个行政建筑的城市及其周边区域。乌鲁克是南方最著名的城市,但其他一些城市也有行政建筑,比如北方的埃斯努纳。作者用栗色标出了在变道前将被纳入研究的单元。

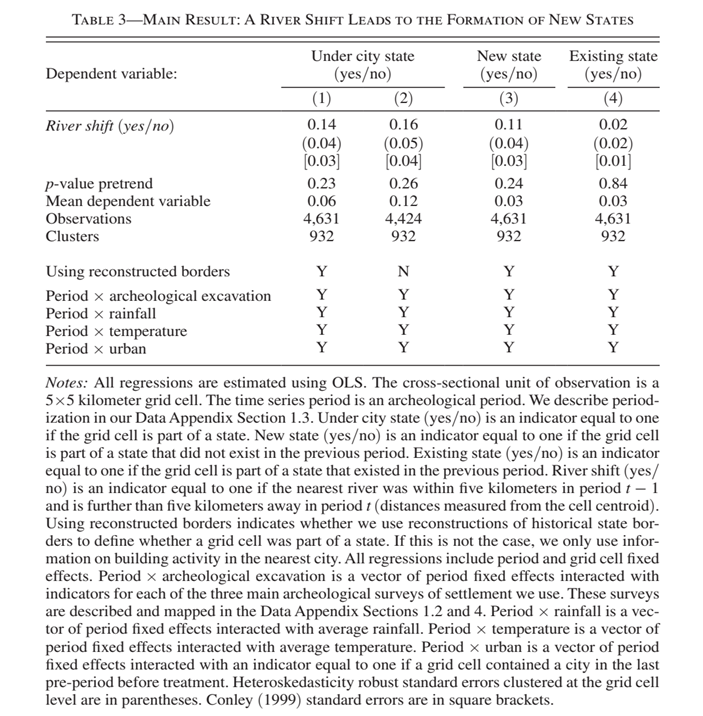

Panel C和Panel D分别展示了变道后的河流系统。由于河水突然冲破堤坝的原因,整个平原的河流走向发生了变化。Panel C与Panel A相似,唯一的变化是河流的新走向。需要注意的是,所有被处理的单元现在都远离了河流。在Panel D中,作者再次重现了Panel B的地图,但标明了处理期结束时形成的国家。首先,国家与被处理的网格单元重叠。其次,在河流变道之前,国家形成更集中在曾有人居住的网格单元。作者正式在表3的第1列中估计了河流变道对国家形成的平均影响,并在表5的第2和第3列中研究了基于变道前人口的异质效应。

Figure 4

主要研究结果与国家形成:

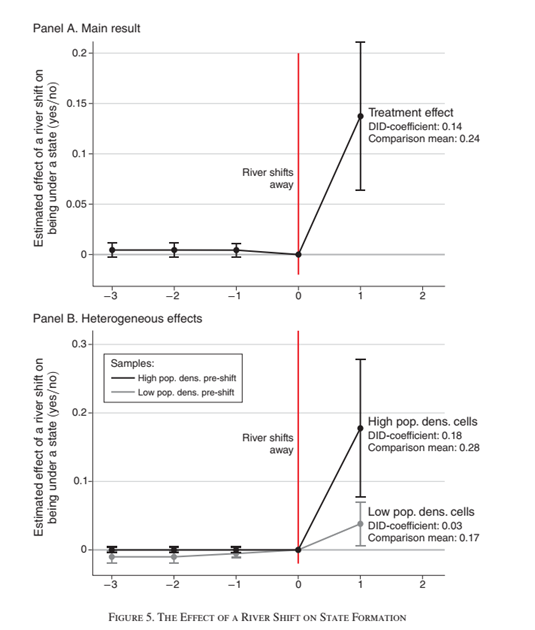

作者在表3中展示估计方程(1)的结果。在第1列中,使用一个指示变量,如果网格单元c是国家的一部分,则为1。第1行包含在处理时期测得的河流变道的估计效应。相对于最后的前期,作者发现河流变道与成为城邦的概率增加了14个百分点(聚类标准误=0.04),这一效应是显著的且正向的。在五个时期的面板中,这个变量的均值为0.06,在处理时期为0.24。作者在Figure5中研究了事前趋势。x轴绘制了面板中的五期。处理发生在第0期的开始。在研究事前趋势时,作者发现处理之前估计的处理效应都很小,并且与零相似(以及彼此相似)。本文没有观察到事前趋势,加上先前关于河流变道的可信外生性的证据,加强了本文对识别河流变道对国家形成的因果效应的识别。

Table 3

Figure 5

与国家理论的解释相关

主要结果显示,相对于未经处理的网格单元,经过处理的网格单元更有可能成为国家的一部分。一个吸引人的特点是,可以通过解释这个处理效应,从而提供了国家形成的合作或“需求”理论和剥削或“供给”理论之间的证据。如果国家的形成基本上是由于更大的剥削激励,作者预期在河流变道的地方国家形成较少,在河流沿岸形成更有可能。沿河,税收基础完好无损,不需要提供运河。相反,如果国家形成是为了解决集体灌溉带来的协调问题,作者预计国家将在河流改道的地方形成。因为作者观察到河流改道对国家形成有相当大的正向和显著的处理效应,且对识别的假设已经得到合理满足,本文的主要结果与国家起源的合作理论一致。

新国家还是扩张国家

在第3和第4列中,本文研究了主要结果是否由在公元前2900年之前就发展出某种形式的城市(如乌鲁克和埃斯努纳)扩展到农村,还是在公元前2900年之后形成的新国家。作者再次从研究Figure 4开始。作者在Panel B和Panel D中看到,尽管乌鲁克和埃斯努纳都扩展了它们的领土,但在河流变道的地方,如涅普尔、阿达卜和乌玛等新的国家形成了。在表3的第3列中,作者使用一个指示变量,如果一个网格单元是新形成国家的一部分,则为1。在作者的处理期内,这意味着作者捕捉到新的国家,但不包括乌鲁克和埃斯努纳。在早期时期,作者捕捉到建造行政建筑但在前一时期没有的城市。在第4列中,本文颠倒了这种编码,并记录一个指示变量,如果网格单元是在处理之前存在的国家的一部分,则为1。新国家和扩张国家的存在的样本均值相等,显示作者的样本中两者都有。然而,第1列中的主要效应完全是由新国家驱动的。这一结果与家族群体为解决由河流变道引起的协调问题而形成国家的理论一致。

结果:公共物品、贡金和国家能力

在这一部分,本文研究了公共物品供给、向政府支付的贡金以及“国家能力”。作者发现河流变道与运河和城墙的建设、向政府支付贡金以及行政建筑数量的增加相关。

公共物品供给

通过对随时间变运河网络的完全的构建,作者直接研究了合作灌溉的公共物品供给。河道的移动使得被运河灌溉的网格单元的概率增加了约12个百分点。这些统计结果在地图中清晰可见,证明了政府可能不仅协调提供运河,还提供其他公共物品。

城墙和贡金

作者研究了在考古记录中可测量的公共物品之一,即城墙。结果显示,河道的移动使得拥有城墙的概率增加了11个百分点。作者还测量了贡金的概率,发现贡金的发生概率相对于样本均值增加了21个百分点。

国家能力

在公共物品供给的组织中,本文突出了行政建筑的中心作用。通过衡量城市中的行政建筑数量,作者发现河道变迁使其增加了0.44。这表明国家的形成与河流的变道有关,而这些国家既收到贡金,又通过行政建筑提供公共物品。本文的发现支持国家的形成是合作交换的结果,而不是强制性征税。

06

扩展

国家形成的成本与收益:

作者进一步讨论国家形成的成本和收益,并估计了异质处理效应。研究发现,在社会成本与收益方面,河流变道对国家形成的影响主要集中在变道前人口密度较高的地区。此外,当聚落对齐以适应灌溉时,国家形成的概率更高,而在聚落不对齐的情况下,作者未观察到河流变道的处理效应。

在地理层面,国家形成的概率受到农业回报和水资源便利程度的影响。结果显示,在潜在生产力更高且灌溉更容易的地区,国家形成的概率更高。

使用更长时段的结果:

作者将研究期延伸到公元前5000年至公元1950年,以考察后续河流变道的影响。结果显示,河流变道仍然与公共物品的提供相关,表明国家与社会之间存在某种程度的互惠。

总的来说,作者的主要结果表明,河流变道是国家形成的触发因素。一旦国家形成,政府会对协调回报做出响应。

国家的内部组织

在这一部分,本文使用了包含5,885块苏美尔文楔形文字的数据集,以研究最初国家的内部组织。这些文字片写于本文的主要研究时期,使用苏美尔文可追踪其中术语的使用频率。这些楔形文字被认为是政府文职人员制作的国家行政记录。本文关注了代表家族首领的术语“lugal”和“gal”,以及与合作相关的术语“canal”和“tribute”。结果显示,在河流变迁后,“lugal”首次出现,而“gal”提到的比例增加了约40%。“canal”和“tribute”的提到比率在河流变迁后增加。这些楔形文字的证据支持国家形成是基于合作的观点,是对现有社会结构的扩展,以应对新的问题的组织。

07

结论

在这篇论文中,作者通过对伊拉克南部的河流变道进行自然实验,对国家和政府起源的合作和剥削理论进行了测试。

作者假设河流变道会产生协调问题,因为需要用公共渠道取代对河流的私人灌溉。重要的是,由于河流并非平行移动,而是在伊拉克南部几乎平坦的土地上的某一点冲破堤坝,找到新的流向,因此一些农民仍然可以从河流灌溉,而其他人则不行。这个自然实验与国家形成的合作和剥削理论有如下对应。如果国家的形成是为了管理剥削,那么作者预计国家将在河流所在地形成。相反,如果国家的形成是为了解决个体无法私下解决的问题,那么作者预计将在河流变道的地方看到国家的形成。

本文构建了一个涵盖公元前3900年至公元前2700年的伊拉克南部流域的动河流、国家、公共物品提供以及纳贡记录的面板数据。研究的主要结果是估计公元前2850年左右发生的第一次河流变迁的影响。在河流迁变道的地方,国家开始形成,提供公共物品(尤其是渠道),并发生纳贡行为。然后,作者利用楔形文字片的证据来加强对这些初期国家内部组织的解释。这些最初的国家本质上是现存于扩展的亲属群体内的社会结构的扩大版本,被称为"lineages"。

Abstract

We test between cooperative and extractive theories of the origins of government. We use river shifts in southern Iraq as a natural experiment, in a new archeological panel dataset. A shift away creates a local demand for a government to coordinate because private river irrigation needs to be replaced with public canals. It disincentivizes local extraction as land is no longer productive without irrigation. Consistent with a cooperative theory of government, a river shift away led to state formation, canal construction, and the payment of tribute. We argue that the first governments coordinated between extended households which implemented public good provision.

推文作者:沈厚棋,联系方式:

声明:推文仅代表文章原作者观点,以及推文作者的评论观点,并不代表香樟经济学术圈公众号平台的观点。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号