图片来源:Leonard Cohen(逝于2016年11月7日)

原文信息:

Hvide HK, Jones BF. University Innovation and the Professor’s Privilege. American Economic Review. 2018;108(7):1860-1898.

相关文献:

[1] 胡凯,王炜哲.如何打通高校科技成果转化的“最后一公里”?——基于技术转移办公室体制的考察[J].数量经济技术经济研究,2023,40(04):5-27.

[2] Bloom, Nicholas, John Van Reenen, and Heidi Williams. "A toolkit of policies to promote innovation." Journal of economic perspectives 33.3 (2019): 163-184.

[3] Wang, Jun, and Yi Qian. The Impact of University Patent Ownership on Innovation and Commercialization. No. w31021. National Bureau of Economic Research, 2023.

01

引言

高校创新( University-based Innovation) 是创新经济学领域的重要研究话题 。然而 ,高校创新受多方因素影响 ,包括研究人员(高校教师) 的个人努力 、高校的经费支持、 以及政府为实现创新收益最大化所作出的政策努力。作为独立的研究个体,高校研究者们能通过设立新企业等商业化手段实现专利成果转化 ,从而获得丰厚的创新成果所得 。为了解决高校创新动力不足等问题 ,美国联邦政府于 1980 年通过了拜杜法案(Bayh-Dole Act) ,该法案显著提升了美国高校专利申请量和专利成果转化合同数量。受拜杜法案启发 ,德国 、奥地利 、丹麦等欧洲国家纷纷取消了“教授特权”( 即高校研究人员对创新所得持有 100%产权)。

类似地 ,挪威自 2003 年 1 月起在全国层面推行了终结“教授特权”改革 ,规定高校享有 1/3 的专利所得 。这一改革的初衷是激励高校对研究人员的专利成果转化投入更多努力 ,在收获更高创新收益的同时为科技创新与产业发展注入新活力。然而,作者关注到了这一改革 可能对高校研究者造成的负向激励——专利所得在高校和研究者个人之间的横向转移相当于降低了研究者个人的税前预期收益 ,增加了税收负担 ,反而不利于推动高校创新。

此篇文章借助来自挪威的准自然实验正面回答了终结“教授特权”改革是否有利于高校创新?”这一重要问题。首先,作者构建了一个简要的理论框架以刻画专利产权配置对研究者个人和高校的激励效应。其次,作者搜集了挪威 20 世纪末至 21 世纪初个体层面创新活动的数据, 其中包括设立新企业、注册新专利 、以及学术发表等变量,并将其匹配到高校研究人员,采用双重差分模型识别挪威2003年开始的终结“教授特权”一刀切改革如何冲击高校教师的创新创业活动。文章的主要发现是:终结“教授特权”改革使得高校研究人员的初创企业(Start-ups)数目 和专利申请数(Patenting)均大致下降了 50% ,并且由高校教师创办的初创企业质量和专利质量均有不同程度的下降。总之 ,挪威于 2003 年开启的终结“教授特权”改革不但没有鼓励更多的创新活动和专利成果转化,反而削弱了高校创新行为,背离了其政策初衷。

本推文特别感谢中国经济转型讨论班(CETW,2023秋季学期)所有老师和同学的指导与修改意见。高质量的学术公共品值得每一个人悉心呵护。当然,文责自负。

理论框架

02

作者提供了一个简单的理论框架用于分析终结“教授特权”改革如何通过改变产权收益在研究者个人和高校之间的分配比例进而影响研究者的创新激励。大体思路介绍如下:

令创新成果的预期收益函数v=v(s,x),其中s表示研究者单位时间分配到科研产出的时间占比,1-s表示研究者分配到其他事项的时间比例(例如讲课等等);x表示高校在专利成果转化中的投入,也即帮助研究人员更好实现专利商业化所要付出的成本。s和x是两种互补要素,因此有vsx≥0。

政府决定了创新收益如何在研究人员和高校之间分配。α表示研究人员从单位创新收益中获得的租金占比;1-α表示高校从单位创新收益中获得的租金占比。

在既定的研究者投入s下,高校根据其创新收益占比决定最优要素投入,即:

引理2的经济学含义是:若采取同样力度的产权策略(Rent-sharing Regime)和税收策略(Tax Regime),产权政策下研究者做出的创新努力更高。其背后的机制在于:单纯对研究人员征税并不会影响高校行为,而改变创新所得在直接激励研究人员创新努力的基础上,个人—高校之间的分配会借助个人和高校的互补性创新活动要素投入间接激励研究人员从事创新活动。

引理2的经济学含义是:若采取同样力度的产权策略(Rent-sharing Regime)和税收策略(Tax Regime),产权政策下研究者做出的创新努力更高。其背后的机制在于:单纯对研究人员征税并不会影响高校行为,而改变创新所得在直接激励研究人员创新努力的基础上,个人—高校之间的分配会借助个人和高校的互补性创新活动要素投入间接激励研究人员从事创新活动。

03

识别策略与数据情况

(一)识别策略

作者首先借助标准DD设定评估改革对总体层面创新活动的影响。结果变量包括初创企业和专利申请两方面。

进一步识别改革在个体/行业层面的冲击:

在个体/行业层面的识别中控制了年份固定效应、个体/行业固定效应。需要说明的是:单纯控制个体/行业固定效应并不能完全吸收掉处理项Treati。因为处理情况在个体层面扰动,而增加新设立企业所处行业的固定效应只能吸收部分扰动。此外,个体可能在处理组和控制组之间流动,也即在样本期内经历了从高校内任职到高校外任职,因此单纯的添加个体固定效应也无法吸收处理项Treati,其造成的识别风险将在后续做具体说明。

(二)数据情况

作者通过整理多方数据库得到了包括初创企业、专利数据、以及一系列人口特征等信息在内的个体—年份数据。个体层面人口特征数据来自于挪威统计局,包括工作地点(workplace ID)、教育水平、婚姻状况、个人家庭财富;企业注册数据来自于Brønnøysundregisteret and Dun & Bradstreet,包括2000—2007年间挪威所有新注册成立企业的持有者ID、股权结构、行业属性以及一系列会计指标等;专利数据来自挪威专利局1994—2014年所有登记注册的专利信息,并根据专利持有者姓名和NIFU调研数据库(Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education)识别出专利持有人是否在高校任职。

实证结果

04

作者从两个角度量化终结“教授特权”改革对挪威高校创新的可能影响:(1)高校研究人员(非高校研究人员)从事创业活动的数量和质量,也即注册成立新企业的数量及其经营绩效。这一指标用于刻画高校专利成果转化率和商业价值实现程度。(2)高校研究人员(非高校研究人员)进行专利申请的数量和质量。这一指标用于刻画高校研究人员在科研活动方面的产出效率。受篇幅限制,本推文主要介绍终结“教授特权”改革如何影响高校学者设立初创企业的数量和质量,重点分析潜在的识别挑战和作者的解决思路。关于专利数量和质量的实证思路、核心结论、面临的主要识别挑战以及解决思路大体相同,本推文不再赘述,感兴趣的读者可检索原文。

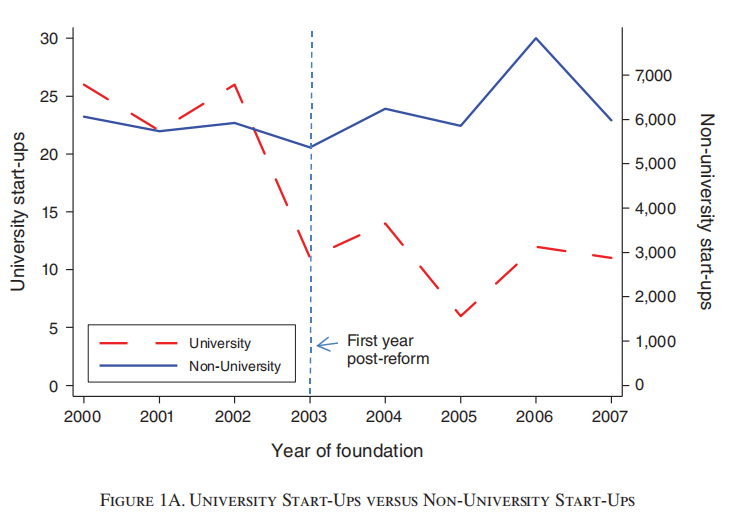

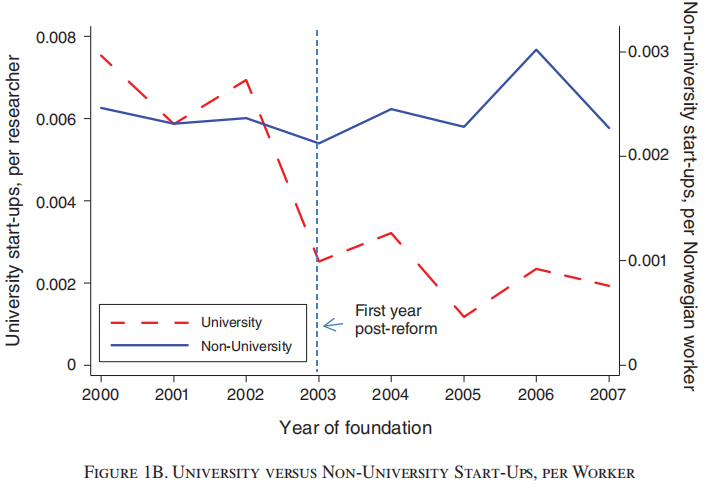

首先,作者绘制了改革前后挪威劳动市场上的高校研究人员和非高校人员初创企业数量的变动趋势。Figure 1A纵轴表示初创企业的总数,Figure 1B则是在各自组内按照人数平均后的结果。Figure 1A和Figure 1B反映了两个信息:(1)高校研究人员初创企业的数量无论在总量还是平均值上均小于非高校劳动力个体;(2)改革后,由高校研究人员成立新企业的总数和平均数均有明显下降,而由非高校人员的创业活动则不受明显影响。从注册成立新企业这一角度看,这初步意味着终结“教授特权”改革可能并不利于挪威高校的创新。

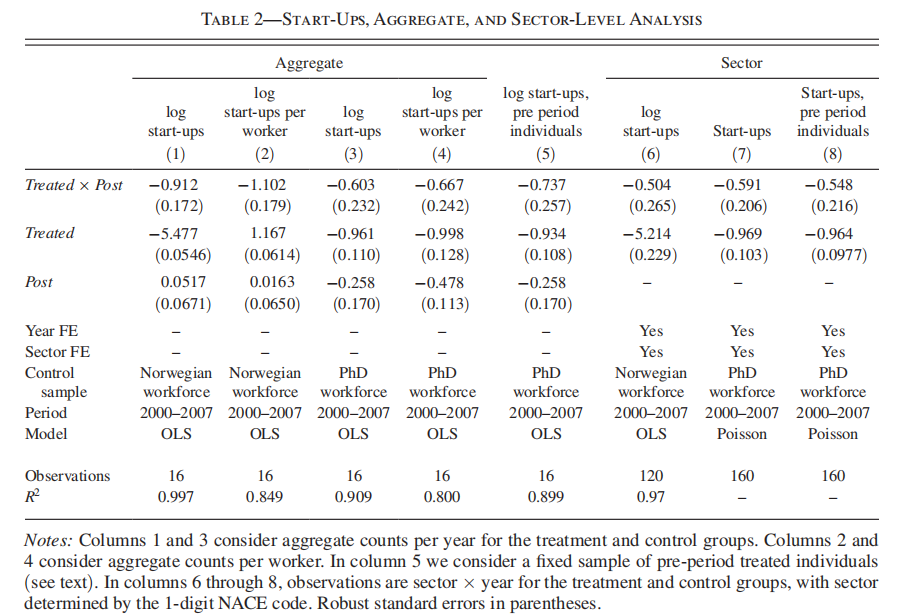

Table 2 呈现了加总到总体—年份层面和行业—年份层面新注册成立企业的标准DD回归结果。作者分别以初创企业总数和单位劳动力初创企业数目的自然对数作为被解释变量,以2000—2007年任职于高校的研究人员为处理组,并选用不同控制组验证基线结论。列(1)—(2)以2000—2007年挪威全体非高校研究人员劳动力为控制组,发现相比于控制组,终结“教授特权”改革显著降低了由高校研究人员初创企业的数量,其政策效果约为67%(67%=1-e-1.102)。列(3)—(4)将控制组更换为2000—2007年拥有博士学位但并不在高校任职的劳动力后结论不变。列(5)中,作者将处理组更换为在2002年(改革开始前一年)任职于高校且不考虑是否在后续样本期内退出高校的劳动力(Pre-period Employment),并以2000—2007年挪威拥有博士学位但并不在高校任职的劳动力为控制组,结论依旧是稳健的。将Pre-period Employment设置为处理组意味着允许受到改革冲击的个体在处理组和控制组之间自由进入—退出,这使作者进一步捕捉到了那些在政策冲击后离开高校的研究人员从事创业活动的情况。列(6)—(8)在行业—年份层面的加总回归仍支撑前述结论,并且作者还在列(7)—(8)中采用Poisson计数回归证明终结“教授权力”改革阻碍了高校人员创业活动这一结论并不受识别策略的影响。

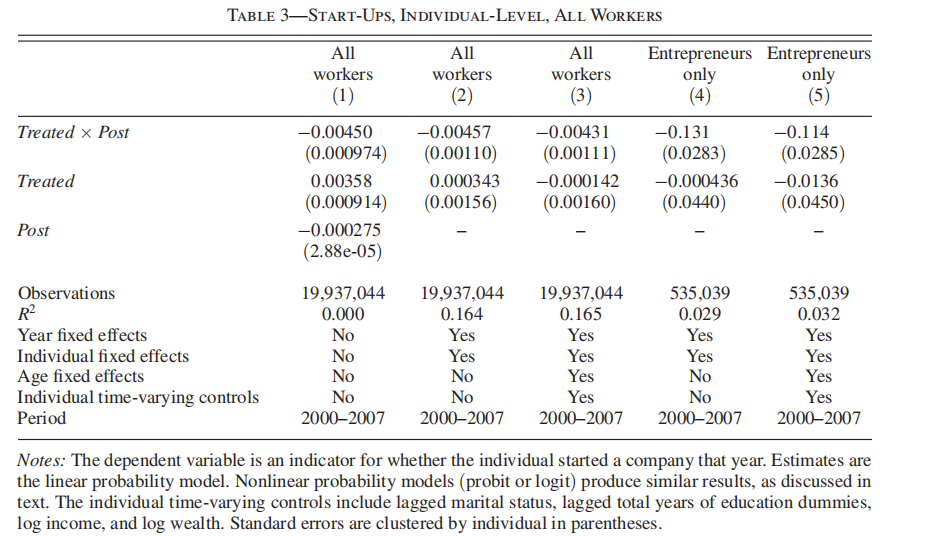

Table3和Table4提供了来自个体维度的因果证据,被解释变量为“个体在某一年是否注册成立新企业”0—1哑变量,估计策略选用线性概率模型或Probit/logit回归。作者首先将挪威全体非在校劳动力作为控制组,估计终结“教授特权”改革如何影响个体层面的创业活动。以Table 3 列(3)结果为例,在控制了年份固定效应、年龄固定效应、个体固定效应以及一系列个体层面协变量后,相比于控制组个体,终结“教授特权”改革显著降低了高校研究人员从事创业活动的概率。考虑到大多数挪威劳动力个体在样本期内并没有从事创业活动,作者进一步将样本限制在“在样本期内至少注册成立一家公司的劳动力”的个体,仍以非在校劳动力作为控制组估计政策效果,发现前述结论依旧是成立的。

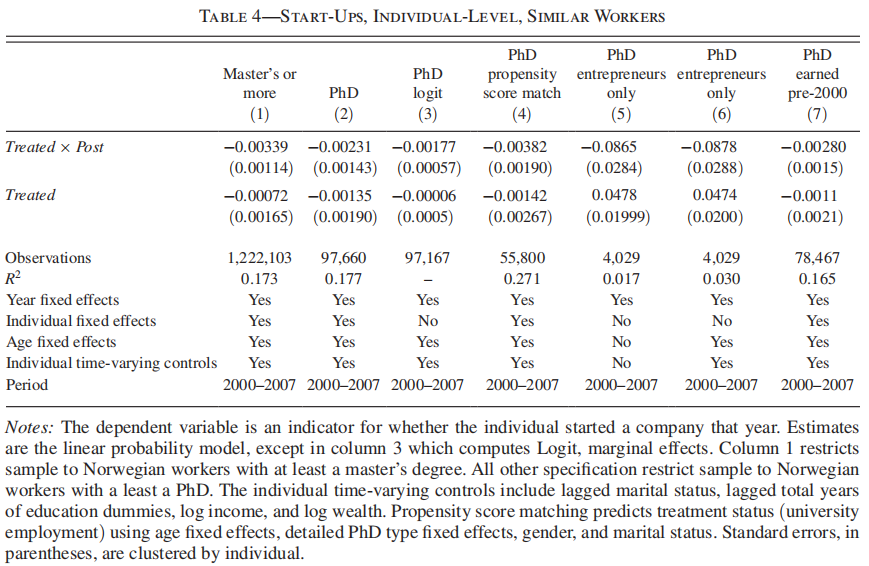

然而,Table 3存在较大的识别挑战:高校研究人员绝大部分是取得博士或硕士学位的高知群体,以挪威所有非在校劳动力个体作为控制组可能导致实验组和控制组除了接受不同的处理情形外还有较大差别,因此并不是好的控制组。为此,作者在Table 4中仅保留了和高校研究人员具有相同个体特质的样本。Table 4 列(1)以至少取得硕士学位且在样本期内不在高校工作的劳动力作为控制组;列(2)—(3)以拥有博士学位且在样本期内不在高校工作的劳动力作为控制组;列(4)基于列(2)—(3)对实验组和控制组的设定,根据年龄、PHD类型(是否取得同一学科的博士学位)、性别、婚姻状况进行1:1近邻匹配后的结果作为控制组;列(5)—(6)进一步将样本限制在了样本期内注册成立过至少一家企业且拥有博士学位的个体。总体而言,上述估计策略得到的回归结果均支持终结“教授特权”这一改革会降低个体创业活动这一结论。

以拥有博士学位的非高校劳动力个体作为控制组同样也会带来的识别挑战是:对于临近样本期末刚刚取得博士学位但并不在高校工作的劳动力而言,终结“教授特权”改革可能会对新进入劳动力市场的PHD们选择注册成立新企业提供了负向激励,而这部分个体在实证中被划分为控制组,因此会导致政策效应被“低估”。为此,作者剔除掉了2000年及之后后取得PHD学位的个体,重估后得到的负向政策效应的确更大。

此外,还需要考虑另一个潜藏的识别挑战。作者在这篇文章中希望探讨的问题是挪威终结“教授特权”改革对高校研究人员的创新行为究竟提供的是正向激励还是负向激励?前述实证结论仅能从数值上得出“改革不利于高校研究人员以设立新企业的形式进行创新成果转化”这一结论,无法捕捉到这一负向结果究竟是由高校研究人员在改革后的创新激励减弱所导致(集约边际),还是由高校研究人员退出高校进而流入非高校劳动力市场所导致(广延边际)。很显然,作者希望回答的问题是“集约边际”是否在改革前后发生了改变,但个体在劳动力市场的自由流动会在很大程度上会通过“广延边际”干扰回归结果。

此外,还需要考虑另一个潜藏的识别挑战。作者在这篇文章中希望探讨的问题是挪威终结“教授特权”改革对高校研究人员的创新行为究竟提供的是正向激励还是负向激励?前述实证结论仅能从数值上得出“改革不利于高校研究人员以设立新企业的形式进行创新成果转化”这一结论,无法捕捉到这一负向结果究竟是由高校研究人员在改革后的创新激励减弱所导致(集约边际),还是由高校研究人员退出高校进而流入非高校劳动力市场所导致(广延边际)。很显然,作者希望回答的问题是“集约边际”是否在改革前后发生了改变,但个体在劳动力市场的自由流动会在很大程度上会通过“广延边际”干扰回归结果。

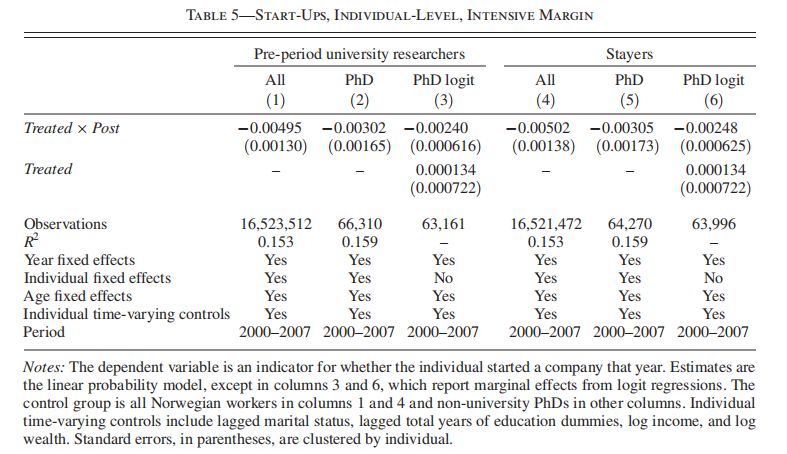

Table 5重点回应了上述问题。作者首先将全样本处理为2000—2007年的平衡样本,这保证了不存在个体退出劳动力市场的情形,并分别考察了当处理组为“在2000—2002年曾在高校有过任职经历的劳动力个体”(Pre-period University Researchers)和“在2000—2007年样本期内始终在高校任职的劳动力个体”(Stayers)时的政策处理效应。前者用于检验“广延边际”效应是否存在,后者用于检验“集约边际”是否存在。Table 5 列(1)—(3)表明,当处理组个体包括了在改革后可能离开高校的研究人员时,终结“教授特权”改革所起到的政策效果与前文中的回归结果没有明显差异。这初步排除了“广延边际”竞争性假说。Table 5 列(4)—(6)的结果与前述回归相似且提供了更为精准的识别,表明终结“教授特权”改革造成的负激励很大程度上来源于“集约边际”效应。此外,作者也在附录部分(Table A1)直接考察了改革是否会影响个体从业行为,即改革是否会增加高校研究人员离校择业的概率或降低PHD选择进入高校任职的概率。作者追踪到了2000年高校在职教师的个人数据,观测其在2000—2007(样本期内)是否离开高校(离开取1,否则取0),并采取两种分组思路:其一是将获得自然科学/工程类PHD学位的高校研究人员作为处理组,将取得人文社会科学PHD学位的高校研究人员作为控制组。其二是将在改革前便注册成立了新公司的高校研究人员作为处理组,将改革前未注册成立新公司的高校研究人员作为控制组。无论采取怎样的分组思路,均未发现终结“教授特权”改革增加了高校人员离职率。感兴趣的读者可检索原文附录。

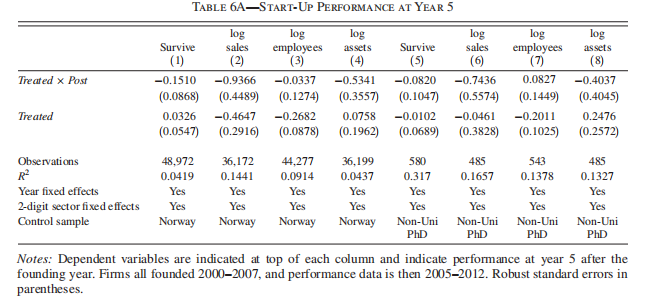

探讨完改革对创业活动数量的影响后,作者进一步从初创企业连续五年在位、销售收入、雇员人数、资产总额等角度考察了这一冲击对创新质量的影响。Table 6A 列(1)—列(4)以挪威全体非高校研究人员注册创立的新企业为控制组,首先考察了终结“教授特权”改革对企业生存概率以及一系列会计表现的影响。相比于控制组,终结“教授特权”改革使得高校研究人员注册成立的新企业连续5年在市的概率下降了15%。同时,相比于控制组,处理组在位企业的销售额度、雇员人数和资产规模等均有下降。Table 6A 列(5)—(8)以拥有博士学位的非在校劳动力注册成立的新企业作为控制组,发现上述各项指标均为负,但不具备较好的统计显著性。

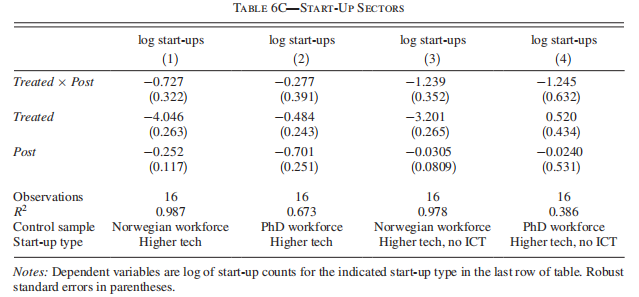

除去检验在位新企业的会计表现外,作者进一步检验了终结“教授特权”改革如何影响高科技初创企业的进入情况。根据欧共体经济活动行业分类2位数代码(2-digit NACE Code),作者剔除了低端制造业和低技术含量服务业,仅保留高科技行业企业(High-Tech),并加总到行业层面进行回归。Table 6C 列(1)表明,相比于挪威全部非高校劳动力而言,在终结“教授特权”改革的影响下,由高校研究人员新成立的高科技企业数量有了明显下降,但将控制组更换至拥有博士学位的非高校在职人员后Treated × Post项不再显著。此外,挪威在2000年前后出现了ICT投资热,这导致了Table 6C 列(1)—(2)中的Post项显著。作者在列(3)—(4)中进一步剔除了ICT类企业,发现终结“教授特权”改革的确降低了高校研究人员注册成立新高科技企业的数量。

作者还考察了改革对技术型PHD(例如STEM学科类PHD)和非技术型PHD(例如取得社会科学类PHD)高校研究人员创业活动的差异性影响,发现改革主要影响的是拥有技术型PHD高校研究人员的创业行为。此外,作者还排除了“隐匿所有权”这一竞争性假说,即高校研究者是否会将新注册公司的实际所有人登记为亲属或相关联公司,进一步说明结论是稳健的。

05

拓展性讨论

文章的基准回归部分证实了终结“教授特权”改革会降低高校研究人员专利申请量以及专利质量。然而,除了专利申请及成果转化外,学术发表在高校教师绩效考核中占据更大比重,因此作者进一步探讨了可能的Trade-off:终结“教授特权”改革政策实施后,高校研究人员在专利成果转化方面的积极性受挫后,是否会更多投入到学术发表中?

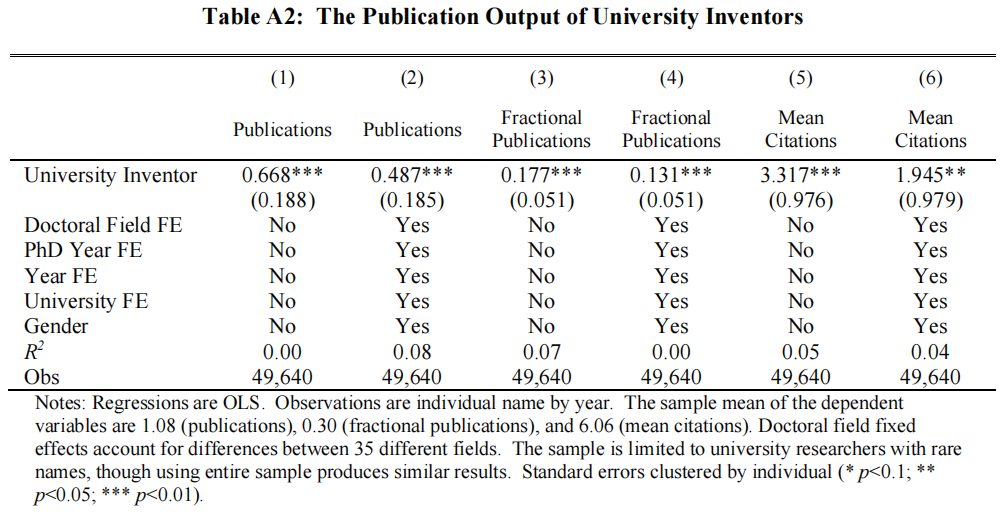

从时间资源稀缺性的角度来看,申请专利和发表论文之间可能是替代的;从知识生产函数的角度看,专利成果大多是一系列基础研究的衍生品,申请专利数量更多的学者也具有更好的学术发表,二者可能是互补的。作者首先考察了“专利申请”和“学术发表”之间的关系,沿用基线回归中对“University Inventors”的定义,Table A2以高校论文发表总数、担任共同作者的学术发表数量以及平均引用数作为被解释变量,并同时控制博士学位所属领域、取得博士学位的年份队列、研究者所属高校以及年份固定效应后的结果表明:相比于从未申请过专利的高校研究人员,有专利申请的研究人员具有更好的学术发表。

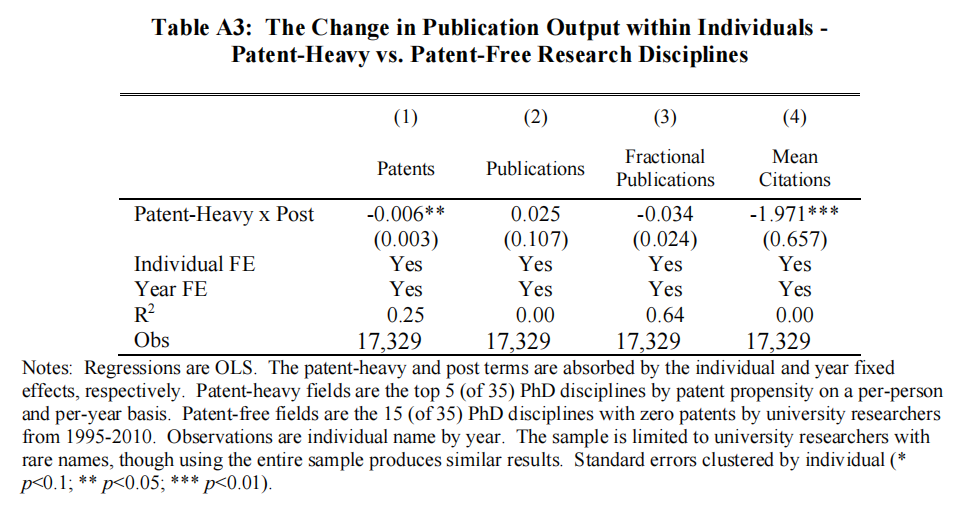

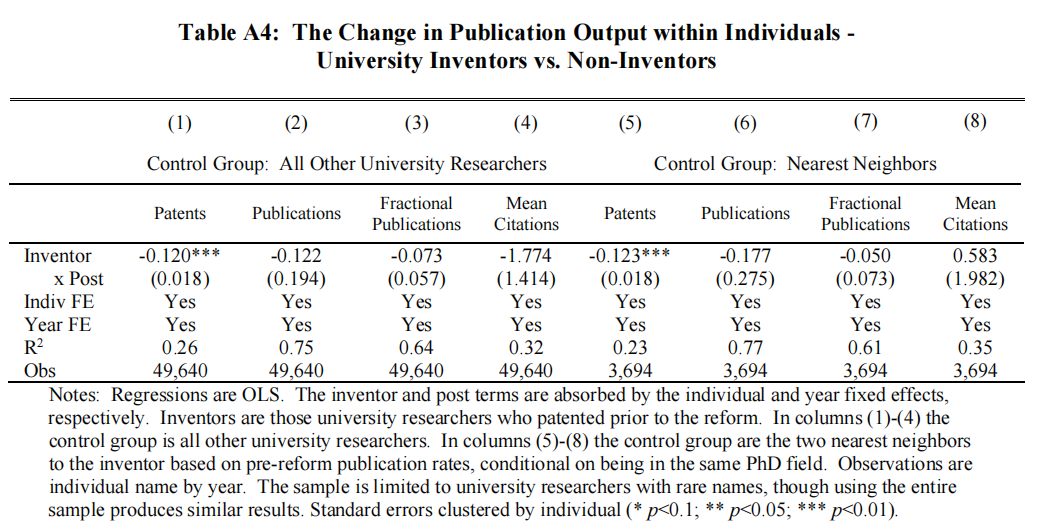

然而,仅根据Table A2并不能得到“专利申请”和“学术发表”是互补关系,潜在的内生性挑战在于:Table A2无法识别组内差异。因为有过专利申请的学者本身便具有较强的学术发表能力,从而导致二者呈现互补关系,而终结“教授特权”改革则可以捕捉到个体层面在政策冲击前后的学术发表与专利申请行为的变化。因此,作者转向DD识别策略。考虑到挪威的非高校任职群体几乎不存在学术发表行为,作者采取两种处理思路:(1)根据挪威高校学术体系中35种不同领域的博士学位,将1995—2010年的样本个体划分为20个“有过专利申请”(处理组, Patent-Heavy)的博士学位领域和15“从未申请过专利”(对照组, Patent-Free)的博士学位领域。(2)在改革之前便有过专利申请的个体(处理组,Inventors)和从未申请过专利的个体(对照组,Non-Inventors)。综合Table A3和Table A4的结果表明:终结“教授特权”改革并未明显影响到高校教师的学术发表情况,专利申请和学术发表二者之间不存在明显的Trade-off。

作者还探讨了终结“教授特权”改革对高校创新造成的负向冲击是否会因专利成果转移办公室(TTO)的设立而呈现出差异性,并通过在挪威高校发放调研问卷的方式进一步考察了改革出台后高校学者的专利申请行为。感兴趣的读者可检索原文和附录。

结语

06

“分蛋糕”规则如何影响创新产出,是创新经济学经久不衰的话题。原文作者将关注点细化到了高校创新层面,并使用详实的数据回答了挪威出台的终结“教授特权”改革法案如何影响高校学者个体创新行为这一问题。这对中国的高校创新具有一定政策启示,可以对话一系列中国视域下的相关研究。从技术层面讲,这是一篇论证精细的一刀切DD论文。作者按照总体—个体的逻辑组织实证,依次展现可能存在的识别挑战,并通过不断变更处理组和控制组的设定回应一系列识别挑战带来的估计偏误,层层递进,抽丝剥茧,同经济学理论的对话贯穿全文,极具学习价值。

推文作者:

(1)尚云舟

中国人民大学公共管理学院2023级直博生

邮箱:

(2)王一平

北京大学国家发展研究院2022级博士研究生

邮箱:

Abstract

National policies take varied approaches to encouraging universitybased innovation. This paper studies a natural experiment: the end of the “professor’s privilege” in Norway, where university researchers previously enjoyed full rights to their innovations. Upon the reform,Norway moved toward the typical US model, where the university holds majority rights. Using comprehensive data on Norwegian workers, firms, and patents, we find a 50 percent decline in both entrepreneurship and patenting rates by university researchers after the reform. Quality measures for university start-ups and patents also decline. Applications to literature on university technology transfer, innovation incentives, and taxes and entrepreneurship are considered.

声明:推文仅代表文章原作者观点,以及推文作者的评论观点,并不代表香樟经济学术圈公众号平台的观点。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号