图片来源:网络

原文信息:

Buntaine, M., Greenstone, M., He, G., Liu, M., Wang, S., & Zhang, B. (2022). Does the Squeaky Wheel Get More Grease? The Direct and Indirect Effects of Citizen Participation on Environmental Governance in China (No. w30539). National Bureau of Economic Research. (AER Conditional Accept)

01

简介

根据世界卫生组织(WHO)的数据,全球约有28亿人处于有害空气环境中,15亿人的饮用水受到污染。这些污染严重影响了人类的健康、劳动生产率与福利。为了应对此问题,各国积极启动各种信息公开项目以收集和公开企业污染数据,旨在辅助监管部门与公众更好地识别违规企业。然而,即使在数据透明的情况下,仍有大量违规企业逃避法律制裁,导致环境保护政策难以得到彻底执行。

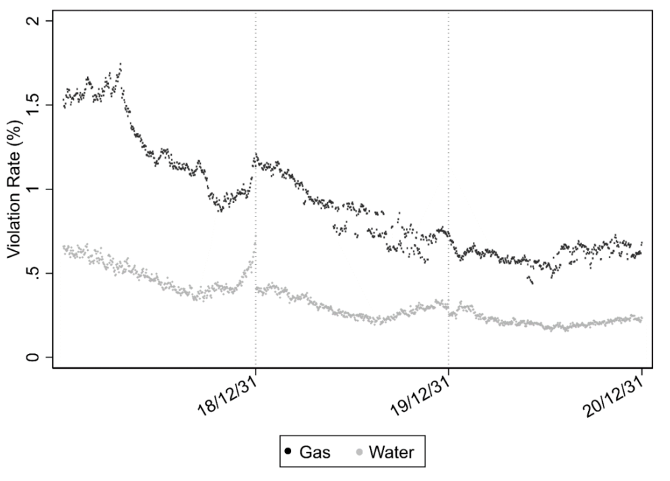

中国,作为全球最大的污染排放国和制造大国之一,也面临着环保标准无法完全落实的困境。为了更好地掌握污染信息,中国生态环境部推出了连续排放监测系统CEMS (Continuous Emissions Monitoring System),实时监控并公开企业每小时的排放数据。此系统覆盖了约25,000家主要的污染企业,其排放量超过中国工业总排放的75%。尽管公众可以通过这个平台轻松地查找超标排放信息,但2019年仍有超过33%的CEMS监测企业存在排放超标问题。

图1 CEMS数据中废气和污水超标排放的每日趋势

尽管中央政府着力去收集和公开高质量的信息,地方环保部门仍需进行实地核实以确认CEMS所提供数据的准确性。若要对违规企业施加更重的处罚,如高额罚款或暂停营业,则需要两批相互独立且持续数月的实地调查。由于资源的限制,地方政府在执行上往往存在困难。同时,对于大型污染企业,其经济影响力可能导致地方监管存在利益冲突。

人们普遍相信,公众需要更多地参与环境治理,向监管部门施压,使政府问责制度得到完善。为此,中国开辟了官方渠道以便公众揭发违法排污的行为。同时,环保人士和NGO越来越多地利用社交媒体平台来要求对污染者采取措施。

在本研究中,作者们探究了公众对环境治理的参与是否有助于提升环境绩效及其影响途径。

研究背景

02

A. 中国环境治理中的公众参与

自20世纪80年代以来,中国的经济增长伴随着快速的工业化和严重的环境退化,这激励中国政府进行以改善环境质量为目的的重大监管改革。除去“自上而下”的命令控制型环境保护方式,中央政府还明确鼓励“自下而上”的公众参与方式。2014年,中央政府要求所有地级环保局在社交媒体平台(如微博和微信)上建立官方账号,以方便公众和地方环保局的沟通。截至2017年12月,中国338个地级市的所有地方环保局都开通了官方微博和微信账号,越来越多的公民和非政府组织开始使用这些社交媒体平台来报告环境违法行为并表达他们的不满。

B. 中国连续排放监测系统(CEMS)

中国连续排放监测系统(CEMS)由环保部于2004年推出。每个地方环保局都设有一个监测中心,会实时自动收集主要污染物的排放数据。从2013年开始,中央要求各省市环保局向公众实时公布每小时监测工厂的排放数据。这些数据还包括不同污染物排放浓度的标准,让公众可以查看每个工厂每小时的排放是否超标。

CEMS监测中国主要水污染物(COD、NH3-N)和主要空气污染物(SO2, NOX)的排放浓度。截至2020年1月,CEMS项目监测了24620多家工厂,其排放量占中国工业空气和水污染物排放量的75%以上。

C. 公众、监管机构和污染企业之间的相互作用

研究团队走访了河北和江苏两个地级市环保局的局长和负责回复市民投诉的工作人员,了解到:1)地方环保部门在对违规者进行处罚方面有很大的自由裁量权;2)监管机构必须在防止环境污染引起社会不稳定与迫于经济增长压力而放松对重污染企业的监管之间权衡;3)公众投诉是社会不满和潜在的集体行动的重要信号,所以地方监管机构有在网上监测公众情绪和意见,并在个人投诉引发更广泛的社会不满之前解决它们的激励;4)对于环境投诉,监管机构一般的回应是派一个小组去检查,如果现场测试证实了违规排放,检查小组可以施加处罚,并要求企业对其运营进行必要的纠正。

研究团队陪同环保督察组进行了几次督查,发现几乎所有的大型污染企业都已经配备了符合排放标准所必需的减排设备。然而,由于这种设备操作的高边际成本,公司有时倾向于关闭某些设备或跳过减排程序,使得排放浓度升高,最终超过标准。

03

实证设计与实证策略

为了研究自下而上的公众参与能否提升环境质量,研究者在中国展开了为期八个月的实地实验。实验样本包括中央政府要求在2020年1月1日前安装CEMS的中国333个地级行政区的24620家污染企业。

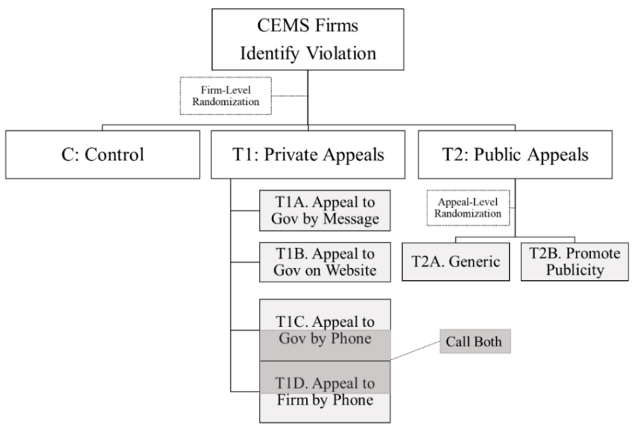

研究团队随机地将CEMS系统中的企业划分为对照组或不同的实验组。被划分至实验组的企业如果出现超标排放,志愿者会向地方监管机构投诉,并要求对其采取措施。志愿者可以通过非公开(如致电政府热线、发送私信给政府官员或致电企业)或公开渠道(通过微博发帖并@相应地方环保局的官方微博)进行投诉。

值得注意的是,通过微博发布的公开投诉内容的潜在读者超过五亿,而通过非公开渠道的投诉不会被公众观察到。研究团队还随机分配一半公开渠道的投诉为其人为增加点赞和转发数。为确保在各个投诉渠道中投诉内容的准确性和措辞的一致性,研究团队为志愿者的每次环保投诉都提供了脚本。实验过程中,对于通过真实性核查的5366起违规行为,志愿者提出了2941件投诉,对于其余的2425起违规行为没有提出投诉。

图2 实验设计示意图

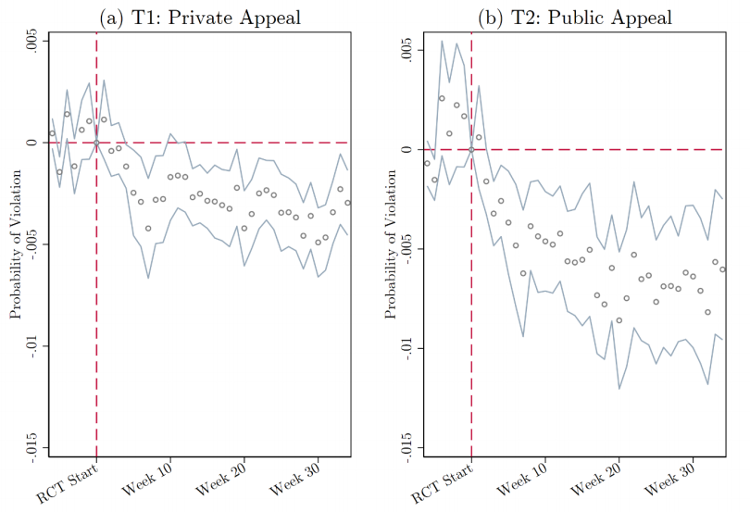

实证策略如下:

其中Yijt是t日被分配到实验组j的企业i的我们感兴趣的结果(包括其是否超标、污染排放浓度),Tij代表企业i被随机分配到的实验组j,用它和代表实验开始前后的虚拟变量Postt交乘。γi为企业固定效应,ηt为日固定效应。在一些模型中进一步加入省份-日固定效应。稳健标准误双向聚类在城市和周层面。

实证结果

04

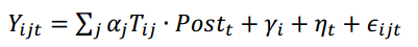

公众使用社交媒体去投诉违法排污并要求监管机构采取措施减少了企业的超标排放和排放浓度。研究发现,公开投诉导致企业的超标排放行为减少了62%,废气(SO2)和污水(COD)的排放浓度分别下降了12.2%和3.7%。相比之下,即便使用了与公开诉求相同的内容和用词,非公开的诉求对减少超标排放的影响较小。

图3 公众参与对企业超标排放的影响 (事件研究法)

值得一提的是,排放浓度的变化似乎是超边际(infra-marginal)的:实验组的公司并没有更频繁地落入“勉强合规”区间;相反,它们更有可能落入“高度合规”区间,即其排放浓度低于国家标准的40%。这与定性观察一致,即公司大多数的污染违规行为都是由其污染减排设施的停工引起的,一旦这些设施正常运作,大多数公司的排放浓度可以远低于排放标准。

进一步的异质性分析表明实验前七周内超标严重、频繁超标的企业受到投诉的影响最大,从而进行了最多的减排;国有企业的处理效应比私营企业大,但这种差别在统计上不显著;几乎没有证据表明生产最终产品的企业受到投诉的影响更大,这表明“企业社会责任”问题不太可能成为主要结果背后的驱动力。

05

公开投诉作用机制检验

研究者发现,当投诉被更多人看到时,地方监管部门的反应速度和对企业的监督力度显著提升,企业的违规行为和后续违规的可能性也将减少。在排除其他可能的竞争机制后,研究者认为官员在晋升的政治激励下会更注重对投诉做出反应。

在缺乏集体行动的可信威胁情况下,可以假设监管机构为促进更高的经济增长会选择对具有重要经济影响力的地方企业的污染超标行为视而不见。而未能阻止集体行动可能会阻碍监管者的晋升,这促使它们以巨大的监管力度迅速回应公众对污染违规行为的关注。

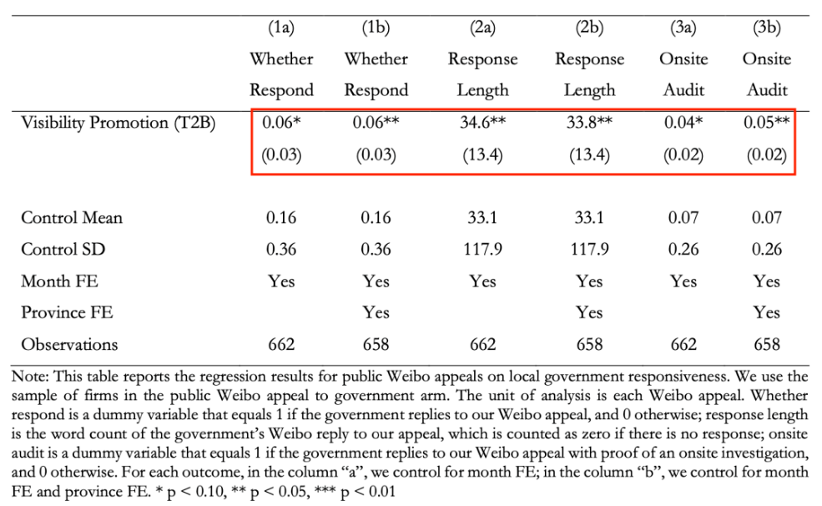

当研究者随机地通过点赞和转发微博使投诉内容被更多人看到时,地方监管部门回复诉求的概率上升了近40%,其回复的长度翻倍,监管部门进行实地调查的概率增加了超过60%。

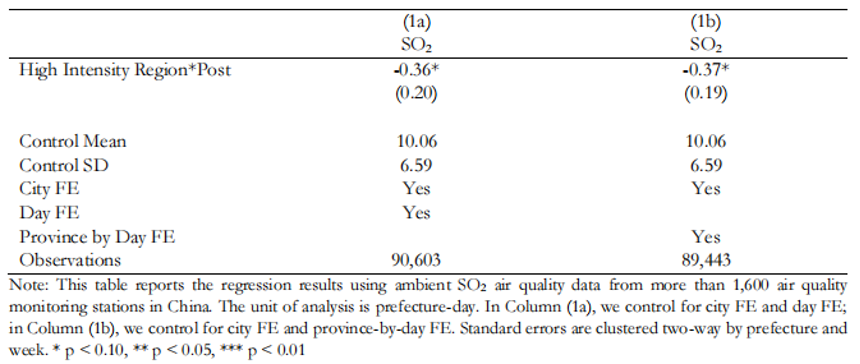

表1 社交媒体关注度对政府反应的影响

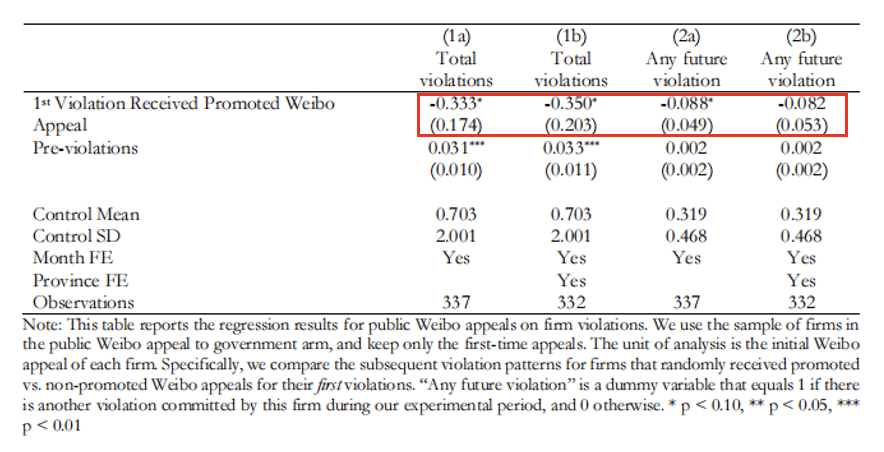

除在投诉层面随机化之外,在企业层面的随机化研究发现与首次违规受到普通微博投诉的企业相比,首次违规受到点赞和转发数较多的微博投诉的企业在实验期间的违规行为减少了约0.34个百分点,后续违规的可能性降低了8-9个百分点。

表2 社交媒体关注度对企业反应的影响

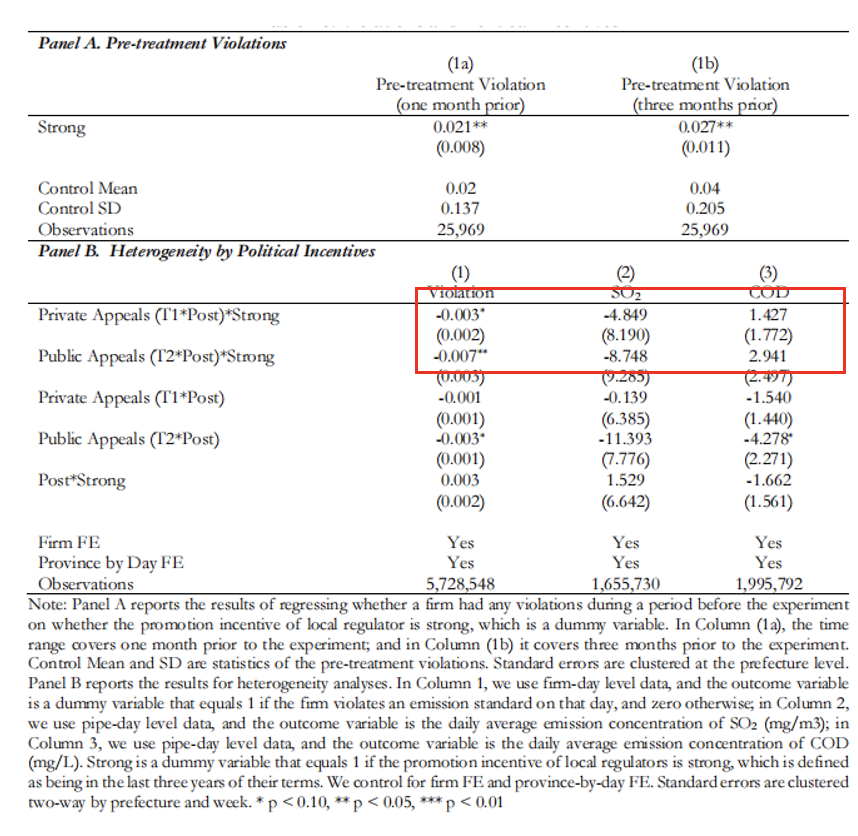

进一步探讨了政治激励解释公开投诉对企业减排影响的假设。研究者收集了2020年所有地级市环保局局长的简历,并计算了他们目前五年任期的剩余年数。由于大多数官员晋升都是在任期结束后进行的,因此在任期开始前两年的监管者与在任期最后三年的同行相比往往具有更弱的政治激励。

研究发现,在环境监管部门负责人五年任期的第3-5年里,公司平均每年多违规1.6次,与负责人上任的前两年相比增加了30%。在负责人任期第3-5年的地级市中,与任期在前两年的地级市相比,非公开和公开投诉对企业每日超标率的影响更大,在统计上也更显著。这些结果支持了地方监管人员政治激励影响环境执法力度的假设。

表3 官员任期对投诉处理效应的影响

污染投诉的一般均衡影响

06

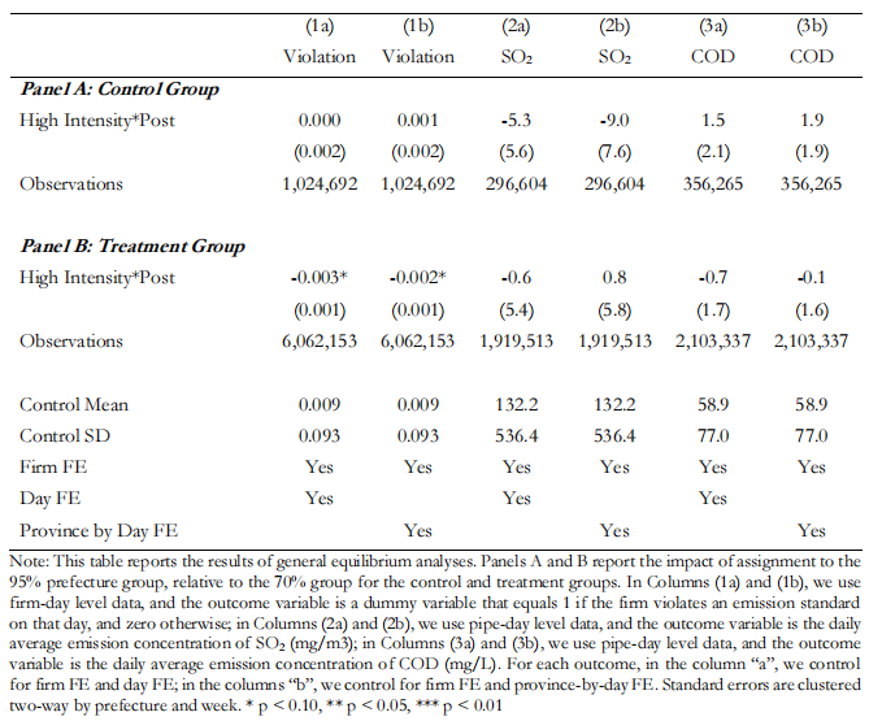

研究者进一步探究了公众参与在环境治理中的间接作用,发现一个地区公众举报数量的增加并不会导致未被举报企业违规排放的增加。

具体来说,他们随机选取了不同的地级市,在有些地级市把更多的企业分到实验组,而有些地市则把较少的企业分到实验组,然后追踪记录当地对照组企业(无投诉)的环境绩效。

研究发现,一个地区更多企业被纳入实验组并不会导致对照组企业违规排放率的增加。这表明公众的诉求并不会对当地的监管工作产生明显的“挤出效应”。

表4 企业层面公众投诉的“溢出效应”

此外,他们还比较了有更多企业被分到实验组和只有少数企业被分到实验组的城市之间空气质量的变化情况,发现有更多企业被分到实验组的城市的空气质量相对另一组城市变得更好了。具体来说,第一组城市空气中SO2浓度相对于第二组城市的SO2浓度下降了3.5%。这些表明实验组工厂排放的减少并没有被其他工厂排放的增加所抵消。这可能表明直接监管和普遍的威慑是相辅相成的。

表5 公众投诉对空气质量的影响

07

结论

本研究在中国进行了一项全国性的实地实验,通过官方认可的渠道随机地对污染违规行为进行了非公开和公开的投诉,得出了三个主要结论。

首先,公众通过社交媒体向监管机构投诉后企业污染违规行为减少了60%以上,空气和水污染(SO2和COD)浓度分别下降了12.2%和3.7%。相比之下,非公开投诉所带来的环境改善较为有限。减排和违规的减少集中在那些在实验前就严重超标、频繁超标的工厂。

其次,现有证据表明公众投诉十分有效,因为它们往往能调和监管者相互矛盾的两个目标,使地方监管机构的关注点从促进经济增长转向避免由污染引发的社会不稳定。一个特别重要的实证发现是,通过增加微博点赞和分享数来增加社交媒体对违规行为投诉的可见性大大增加了监管力度。相比之下,研究者未能找到其他几个潜在机制的证据,包括投诉导致公司操纵CEMS数据等。

第三,研究发现一般均衡效应不能抵消部分均衡效应,甚至可能加强部分均衡效应。对一般均衡效应的评估基于在中国333个地级行政区中随机改变实验组企业的比例。对污染投诉完整的成本效益分析不在本文的研究范围内,但可以对这种分析的一些关键组成部分进行观察。如果对每一项污染违规行为都进行公开投诉,企业的反应与本实验中相同,那么每年违规行为将减少51,000起,约60%。这一应对措施将使中国工业SO2排放总量相对基线减少9.2%,工业COD排放总量相对基线减少2.9%。要对由此产生的效益进行全面核算,需要可靠的当地空气质量模型,将这些减排转化为环境空气和水污染的减少,并提供为这些改善支付意愿的信息。目前的污染征税(SO2 1.26元/公斤,COD 1.4元/公斤)提供了一个下限。按照这个通常被认为太低的价格,预计每年的减排价值至少为3.6亿元人民币。在成本方面,我们无法获得企业减排所需成本的数据。

然而,值得注意的是,公众公开投诉的边际成本非常低——在我们的实验中,我们的志愿者提出投诉的平均时间不到5分钟。按照中国的平均时薪(20.1元)计算,在中国公开投诉所有污染违法行为的总人工成本约为17万元人民币。即使查明违反情况和准备投诉的费用大大增加了成本,公众投诉的费用可能仍然比减少污染给他们带来的好处低几个数量级。

本研究有一些更为广泛的意义。首先,它提供了公众投诉在环境治理中的影响的实验证据,并着重说明了社交媒体在促进中国公民参与政策执行方面的力量。研究结果表明,社交媒体提供了公众要求严格执法的强烈信号,这相应地促使监管机构重新调整他们在环境监管中的目标权衡。

其次,它加深了我们对政府、企业和公众如何在中国地方治理体系中相互作用的理解。研究显示,监管机构利用公众参与以及由此披露的公众不满信息来衡量对企业实施代价高昂的监管的价值,尤其是在执法不严有可能引发公众关注的情况下。此外,这也说明了现有环境政策未能严格执行不太可能是由于监管能力有限,而主要是由于缺乏自下而上的压力。因此,如何让更多公民自发参与环境治理是未来研究的一个有效方向。

Abstract

We conducted a nationwide field experiment in China to evaluate the direct and indirect impacts of assigning firms to public or private citizen appeals when they violate pollution standards. There are three main findings. First, public appeals to the regulator through social media substantially reduce violations and pollution emissions, while private appeals cause more modest environmental improvements. Second, public appeals appear to tilt regulators' focus away from facilitating economic growth and toward avoiding pollution-induced public unrest. Third, pollution reductions by treated firms are not offset by control firms, based on randomly varying the proportion of treatment firms at the prefecture-level.

推文撰稿人:常胡杨,对外经济贸易大学本科生。

推文校稿人:刘梦迪,对外经济贸易大学副教授。

声明:推文仅代表文章原作者观点,以及推文作者的评论观点,并不代表香樟经济学术圈公众号平台的观点。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号