原文信息:Tanaka, S., & Matsubayashi, T. (2025). The light of life: The effects of sunlight on suicide. Journal of Health Economics, 99, 102947.

01

引言

自杀作为全球重大公共卫生问题之一,每年会导致超过70万人死亡,其死亡率超越艾滋病、疟疾和乳腺癌,且集中于中低收入国家。尽管已有研究从社会经济因素(如失业、枪支政策等)、个人因素(如心理健康、药物滥用等)以及环境因素(如气温、空气污染、自然灾害、新冠疫情等)对自杀风险进行了探讨,但光照与自杀的关系仍然存在争议。一方面,冬季光照不足与季节性情感障碍(SAD)相关,而自杀率却于春夏达峰,形成了“季节悖论”(南北半球的季节光照强度是相反的)。另一方面,既有研究多采用日照时长或时间序列模型分析阳光效应,因未考虑地理因素、季节性混杂因素等,导致结论不一(部分发现正相关或无关联),无法将其影响解释为因果关系。

鉴于此,本研究首次通过大样本面板数据(美国县级月度阳光辐照度与自杀率,1979-2004年)识别了光照对自杀率的因果效应。研究发现,当前月及前月的日均光照每下降1个标准差,自杀率上升6.76%,效应强度超过控枪、失业干预等常规手段。同时,研究确认光照不足的生物学机制(如维生素D合成受阻、血清素调节异常)是主要原因,并通过Google搜索抑郁词频数据验证了心理健康的作用。

数据来源

02

本研究使用的光照数据来源于美国CDC的北美陆地数据同化系统(NLDAS)Daily Sunlight数据库(1979-2011年)。文章综合云层覆盖率、太阳天顶角、日地距离动态、大气吸收率等参数,计算出地表实际接收的太阳辐射能(kJ/m²),并将网格数据转换为了县级月度均值。相较于以往研究常用的日照时长,本文选用的太阳辐照度能够更准确地捕获光照强度差异,能更准确实际的反映影响人体的光强度。

本文使用的自杀率数据来源于美国国家生命统计系统(NVSS)的死亡记录数据库(1979-2004年)。文章在县级层面计算月度自杀死亡人数,并结合人口数据,计算了标准化自杀率(每10万人)。

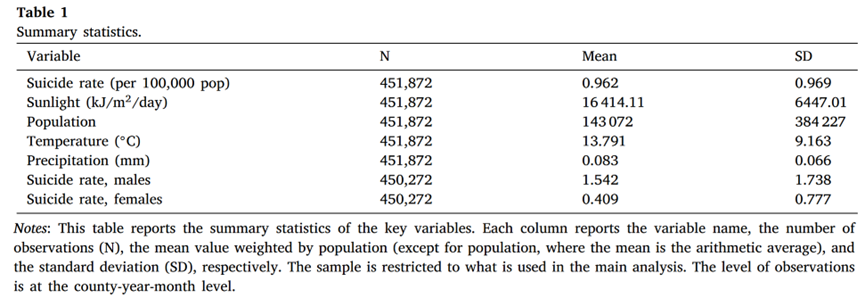

将数据合并后,研究得到1979年-2004年,美国48个州及哥伦比亚特区,涉及3108个县的数据。在县-年份-月层面上,共包含了约150万条观测值。描述性统计展示在表1中。

表1显示,研究期间样本的自杀率均值为0.962(月度县级水平),男性自杀率为女性3倍以上。太阳辐照度均值16,414.1 kJ/m²,标准差达6,447 kJ/m²(占均值39%)。

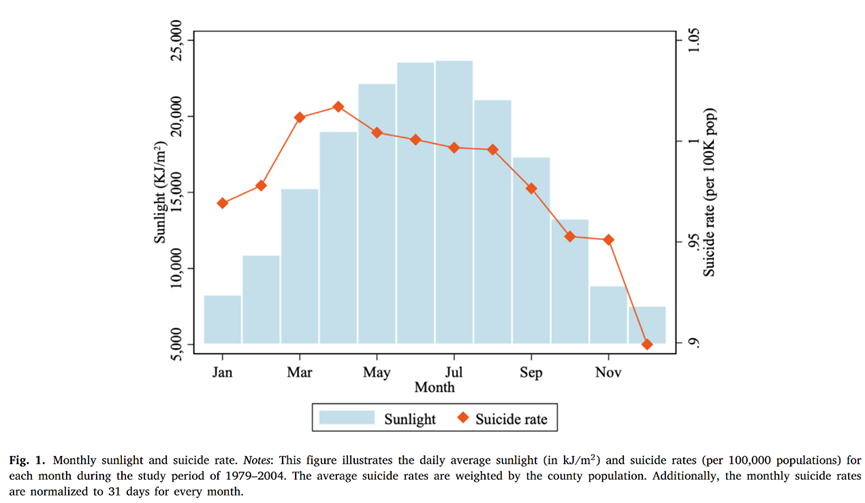

光照强度真的会影响自杀率吗?文章首先展示了图1中两者之间的关系。可以看到,太阳辐照度与自杀率呈现同步的季节性波动:7月辐照度达峰值,自杀率在4月达到高峰,二者均在12月降至谷底。这表明二者呈正相关,与传统文献结论一致。而事实上,此关联可能由混杂的季节性因素驱动的,并非是因果关系。

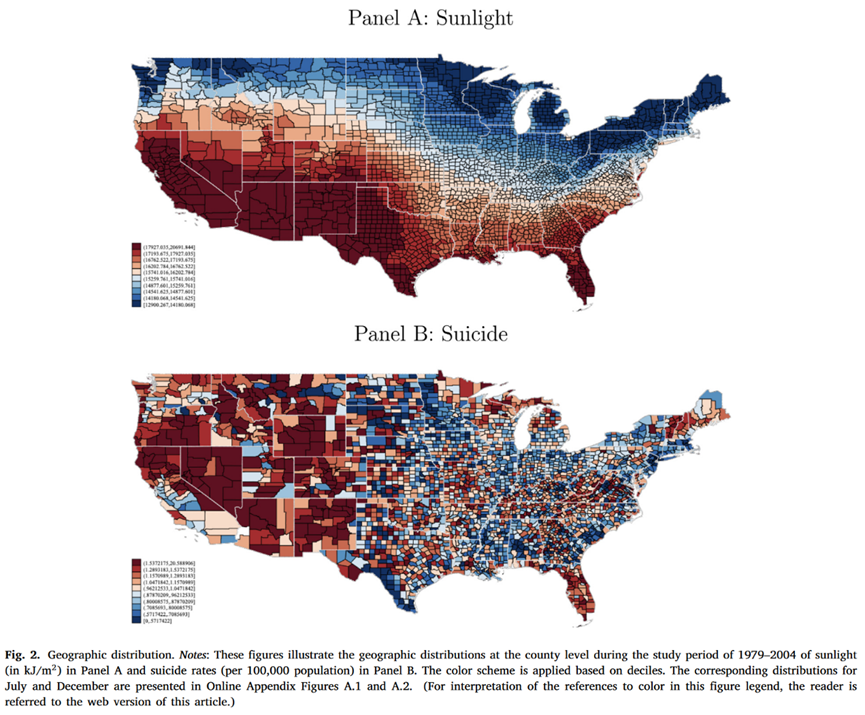

此外,文章还展示了太阳辐照度与自杀率的空间分布模式(图2)。可以看到,美国低纬度地区的太阳辐照度显著高于高纬度地区。同时,太阳辐照度较高的地区自杀率也偏高。然而,这种相关性,可能与其他区域特征(如经济结构、枪支持有率、文化传统)有关,形成选择性偏误。而以往的研究未能充分考虑到地理和季节性混杂因素得出了误导性的结论,正因如此,本文采用了更为严格的识别策略,充分考虑时空上的混杂因素,验证了阳光照射与自杀风险之间的因果关系。

03

识别策略

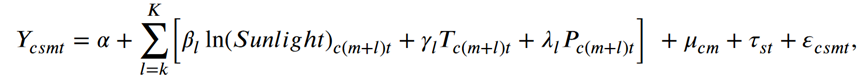

上文已经表明阳光和自杀率可能均受到地域特征的影响导致伪相关。同时,光照和自杀率的季节同步性有可能导致收获效应,即阳光好的时候自杀率暂时下降,但那些原本有自杀倾向的人只是被“拖延”,到了阳光变少时,压抑感积累后反而集中爆发。鉴于此,本文使用如下的识别策略来估计阳关对自杀率的因果效应:

其中,Ycsmt表示表示县c、州s在t年m月中的自杀率。ln(Sunlight)c(m+l)t 、Tc(m+l)t 、Pc(m+l)t分别表示县c在m月前后l期的太阳辐照度对数、温度以及降水量:若l<0、βl<0则意味着之前月份的太阳辐照度对当前自杀率的滞后影响,而l<0、βl>0则意味着收获效应,即之前月份的光照不足将未来的自杀“提前”到了当下月份。同时,对于任何l>0,应当有βl=0,因为未来的太阳辐照度不应该对当月产生影响。μcm、τst分别为县-月交互固定效应以及州-年交互固定效应。稳健性标准误在县层面聚类。

实证结论

04

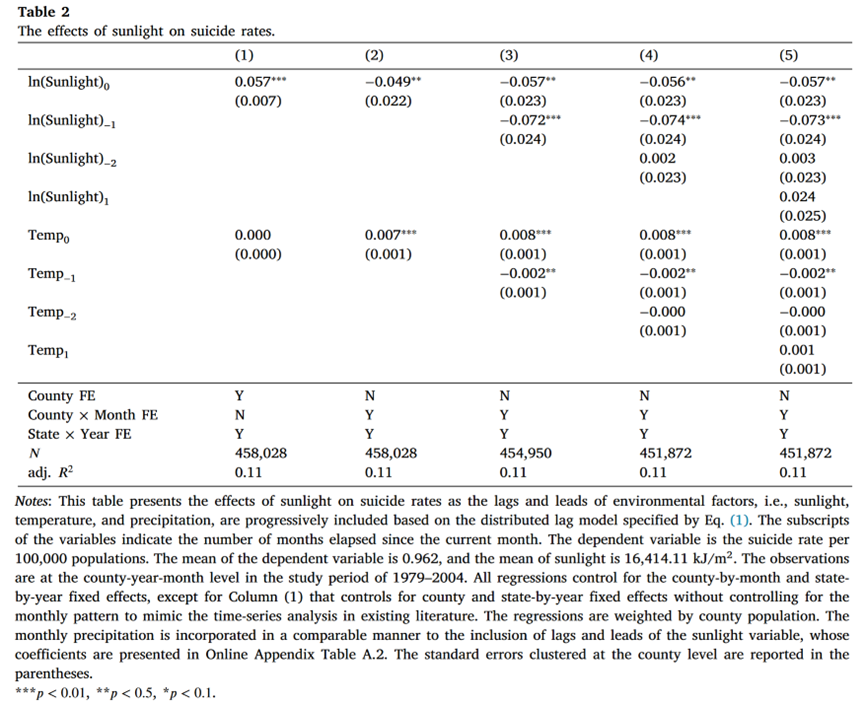

表2通过逐步加入变量检验了估计方法的敏感性以及太阳辐照度对自杀率的影响。列(1)仅控制了县和州-年固定效应,得到光照与自杀率正相关的结论。然而,转而考虑县-月和州-年固定效应后,光照的当期效应转为显著负向。列(5)为完整的估计模型,其结果表明光照的影响会持续两个月(上个月和当月),两者的累积效应约为-0.13。根据测算,太阳辐照度每降低一个标准差,会导致自杀率上升6.76%。在稳健性检验上,本文采用多种不同的固定效应组合,以及使用光照的多项式形式替换对数形式。结果表明文章结论是稳健的。

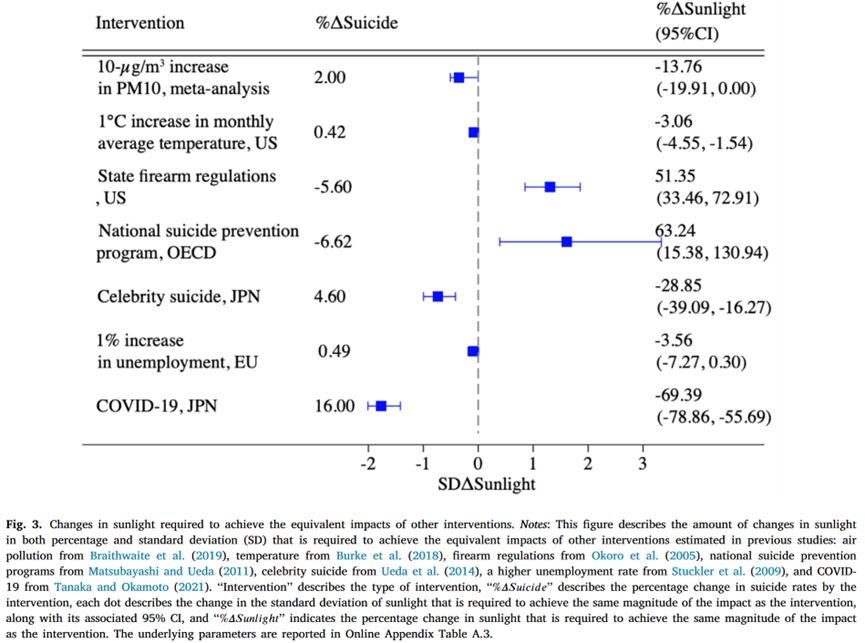

为了更直观的感受光照对自杀率的影响程度,文章将其与其他已知因素对自杀率的影响进行比较,并展示在图3中。其中,%ΔSuicide表示左边其他干预政策对自杀率的影响,蓝色的点表示想要到达相同的影响,光照的标准差变化。可以发现,日本Covid-19对自杀率的影响最大,上升了16%,这等同于减少光照1.77个标准差。而OECD的自杀预防计划则相当于增加光照1.61个标准差。

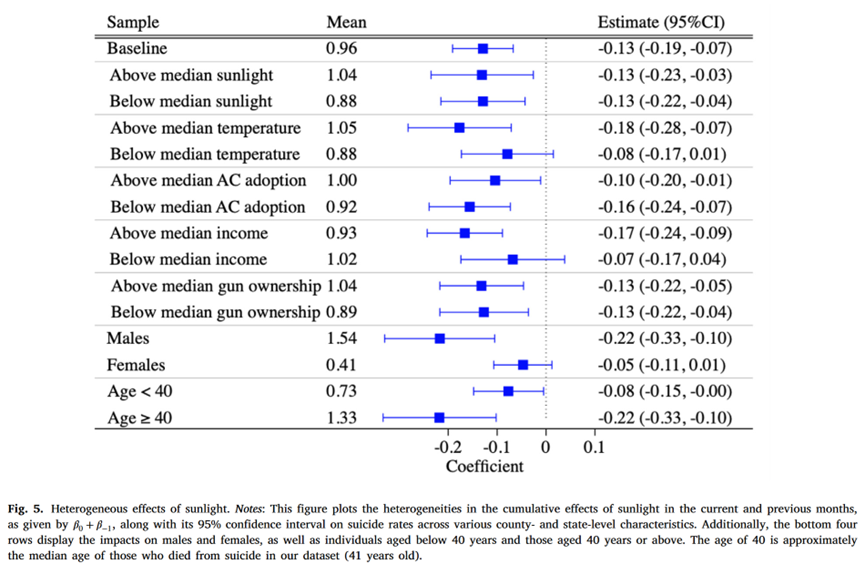

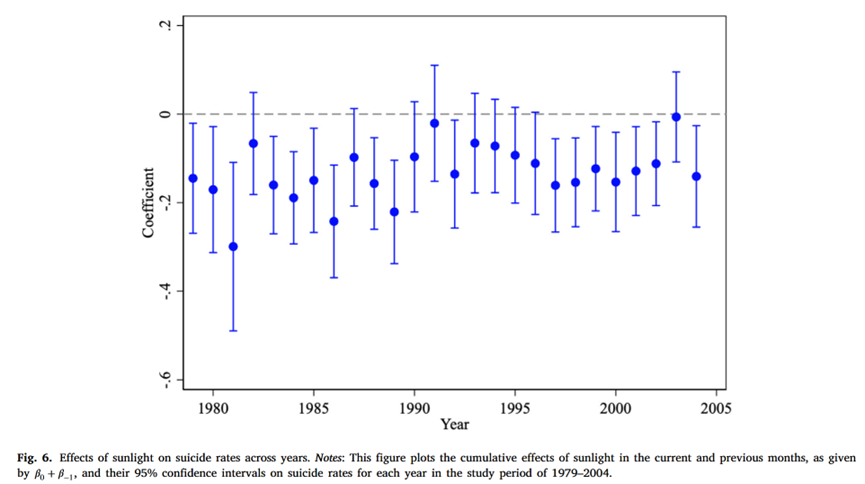

接下来,文章考虑光照的影响是否存在地域上的差异,如原本就阳光充沛的地区可能对光照的适应性更强,反之,阴雨区的居民就更敏感。因此,本文以中位数将县分为阳光多寡、收入高低、空调普及率高低,以及是否控枪进行划分。估计结果与基准结果基本一致,并没有展现出较大的异质性(图5)。在性别和年龄上,研究发现男性自杀率受光照影响比女性高30%;40岁及以上群体的反应也更加敏感。此外,研究还发现自杀率对光照并未展现出“适应性”,即光照强的影响在时间跨度上都一直存在,且效应大小变化不大(图6)。

05

影响机制

光照究竟可能通过什么途径来影响自杀率呢?文章从三个角度来进行分析:第一、生物学机制。医学上已经验证光照不足会导致失眠、血清素神经传递受阻、维生素D缺乏和褪黑激素分泌过量,进而增加抑郁等心理疾病,最后提升自杀风险;第二、行为机制。阳光较好的天气会增加人们外出的可能,通过更多的社交或运动来缓解抑郁,低沉的情绪,进而减弱自杀风险;第三、环境因素。阳光与空气污染等有较强的相关性,因此,阳光强弱可能通过影响污染严重程度进而诱发自杀风险。

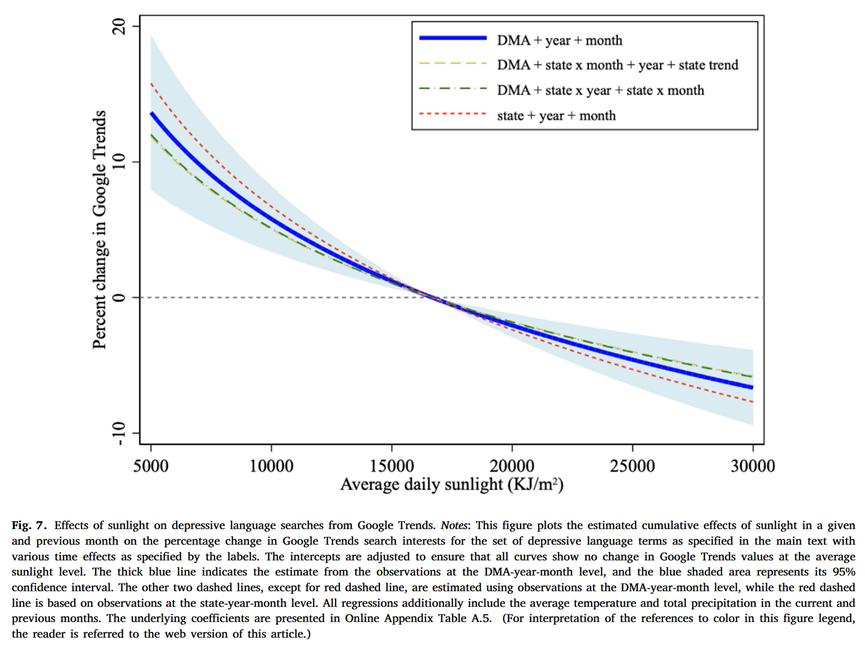

由于无法得到生物学上的数据,因此文章直接检验对心理健康的影响。具体来说,文章参考已有文献,采用谷歌有关抑郁的搜索指数来度量地区层面的心理健康程度。图7的估计结果表明光照强度与抑郁情绪存在显著的负向关系,即光照越强地区的抑郁情绪会更低,从而也会有更低的自杀率。

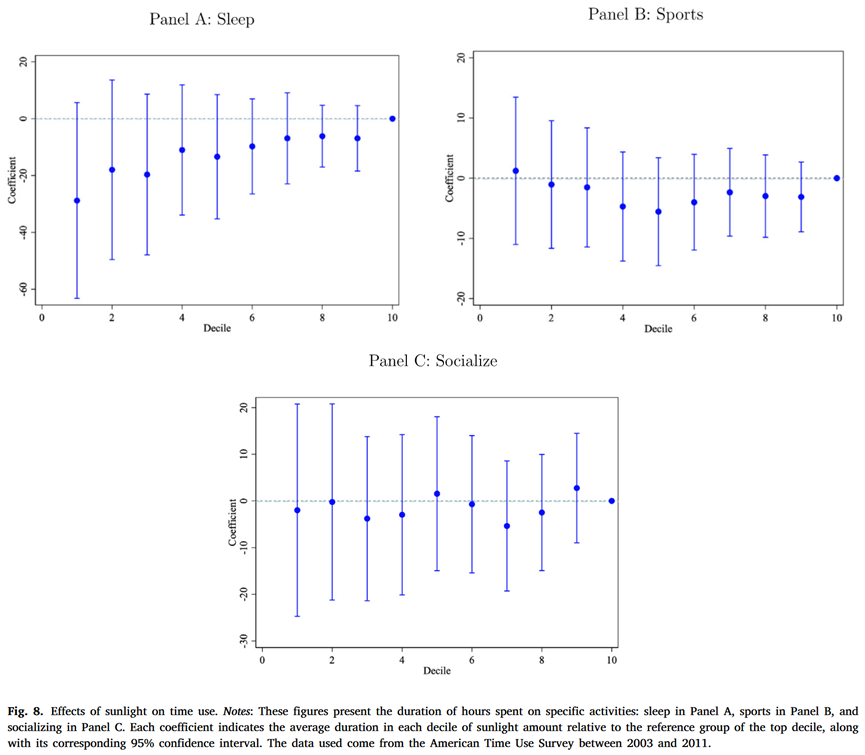

在行为机制方面,文章使用美国时间利用调查数据分析了光照对睡眠时长、体育运动以及社交的影响,结果展示在图8中。可以发现,光照与自杀之间的负相关并不能用行为改变来解释。

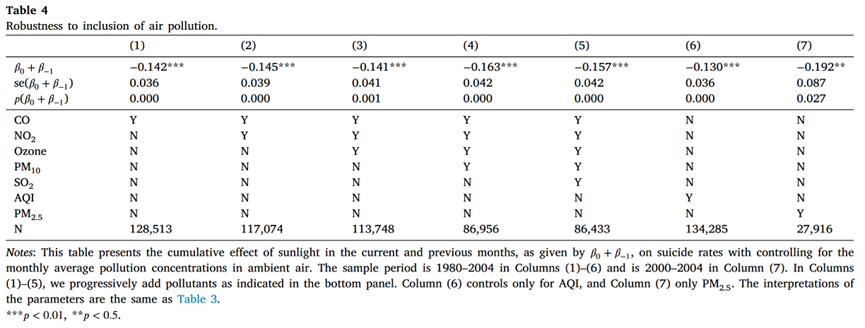

阳光可能会改变空气污染,这可能会导致自杀率的变化。因此,文章通过在基准模型中控制各种污染物来检验是否有这种可能。表4中逐列控制了不同的污染物,但是光照对自杀率的影响几乎没有改变。这意味着污染这一渠道也是不成立的。

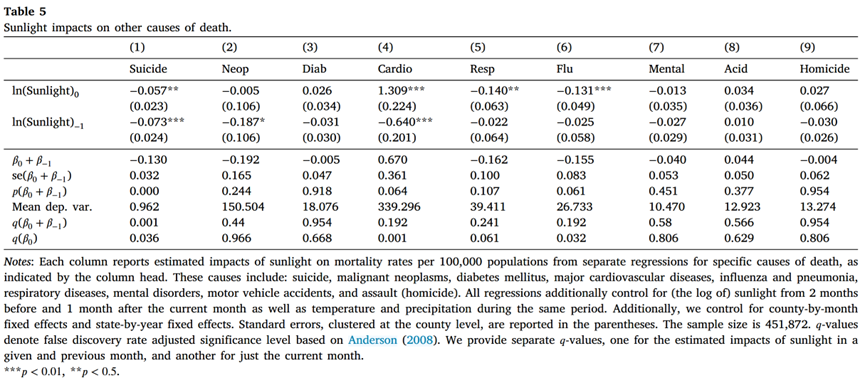

最后,通过分析光照对其他死亡原因的影响也可以侧面反映出背后的潜藏机制:如果阳光可以通过改善普遍健康水平来间接减少自杀,那么应该也可以观察到光照对其他死因的显著影响。表5的估计结果表明绝大多数其他死因与光照都不存在显著的相关性。虽然光照也显著的降低了因呼吸道疾病(列5)和流感(列6)死亡的概率,但是已有文献也证明了阳光促进维D的生成可以预防这两种疾病。

总结

06

本文的研究结论虽然在意料之中,但是其现实意义是不容小觑的。若将研究背景聚焦于我国,或许可以发现一些值得讨论的方向。

首先,我国幅员辽阔,气候类型多样。北部高纬度地区在冬季常常面临光照不足的问题,加之工业化程度高导致雾霾遮蔽,进一步削弱自然光照的强度,最终对心理健康产生潜在的负面影响。这些地域性差异或许可以为解释不同地区心理健康风险甚至死亡风险的差异提供新的视角。

其次,在快速推进的城市化进程中,高层建筑密集的现象愈发普遍。这虽然在一定程度上提高了土地利用效率,但也可能导致居民自然阳光暴露不足。长时间缺乏阳光照射不仅影响人体的生理机能,如维生素D的合成,还可能引发心理问题,如抑郁、焦虑等。因此,城市规划和公共空间设计在阳光照射方面的合理性或许可以成为预防多种心理疾病的潜在政策工具。

推文作者:陈宇,上海财经大学博士研究生。EMAIL:。

Abstract

This study examines the causal effects of sunlight exposure on suicide rates. Leveraging county-month-year data on solar insolation and suicide rates in the U.S. from 1979 to 2004, we provide first robust evidence that insufficient sunlight increases suicide rates. We also find that insufficient sunlight increases Google searches containing depressive language, suggesting a potential adverse impact on mental well-being. Importantly, our findings favor a biological pathway over alternative mechanisms. The estimated effect of sunlight on suicide, often exceeding other interventions in magnitude, sheds new light on sunlight as a significant risk factor in suicide incidence.

声明:推文仅代表文章原作者观点,以及推文作者的评论观点,并不代表香樟经济学术圈公众号平台的观点

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号