图片来源:Bing

原文链接:Arora, Ashish and Belenzon, Sharon and Kosenko, Konstantin and Suh, Jungkyu and Yafeh, Yishay, The Rise of Scientific Research in Corporate America (September 2021). NBER Working Paper No. w2926

01

引言

企业的科学研究和技术创新的在创新价值链中具有不同的功能,科学研究可以降低企业的技术创新成本,正如Vannevar Bush(1945)断言的,科学是技术进步的起搏器。技术创新是企业新业务产生和利润增长的源泉。因此,基础科学的进步是企业发明全新产品的关键投入,但由于科学知识容易外溢给竞争对手,企业参与基础科学研究的原因始终是一个众说纷纭的难题。以往文献认为,企业投资科学研究可以提高企业对外部知识的吸收能力(Cohen and Levinthal, 1989),吸引有能力的发明家(Sauermann and Cohen, 2010; Stern, 2004),以及向购买者发出产品质量的信号(Azoulay, 2002; Hicks, 1995)等。本文从一个全新的视角,探讨了一战后发展较为落后的美国大学在促使接近技术前沿的企业投资科学研究方面的作用。

在一站结束的时候,技术的发展越来越依靠科学理论基础,尤其是在化学品、塑料、合成纤维等方面。对此,塑料的发明是一个很好的例子。早在1872年,德国化学家阿道夫冯拜尔就发现:苯酚和甲醛反应后,玻璃管底部有些顽固的残留物,但并未细致探究其产生机理。后来,贝克兰对这一反应的机理进行了深入的研究,用了4年时间,搞清了这种反应背后的秘密。1910年,贝克兰创办了通用酚醛塑料公司,在新泽西的工厂开始生产,创造了巨大的利润。

阐明现有产品背后的科学机理也有助于企业研发新产品。例如通用电气公司曾试图不断试验新材料来解决灯泡发黑的问题,后来其雇佣的化学家欧文在诊断灯泡变黑来源的过程中在表面化学方面有了突破性的发现,了解了灯泡发黑的科学原理,并提出了一种与当时的技术完全不同的解决方案:用惰性气体填充灯泡,以分散蒸发的颗粒,从而避免灯泡发黑。

在二十世纪初,许多美国企业到达了技术的前沿,其发展依赖更多的基础科学知识。而当时美国大学相比于欧洲大学而言,研究能力相对落后,并不能满足企业的需要,这尤其体现在物理、化学等基础科学领域。当时美国的大型石油公司对MIT给予了大量的研发资助,以支持其在有机化学及高分子方面深入研究,从而帮助石油公司提高原油提炼和分解的效率。值得一提的是,时至今日美国已经成为了有机化学、高分子领域研究能力最强的国家之一。

那么大学科学研究发展状况与企业科学研究投入的关系究竟是怎样的?结论可能比较复杂。首先,这取决于大学科学研究和企业科研之间的关系,是互补还是替代?其次,企业之间策略性反应的性质也很重要。此外,人力资本在科研投入的过程中也会产生变化,这同样会影响二者的关系。可见,大学科学研究发展状况与企业科学研究投入的关系是复杂的,而且与时代背景、 科技发展阶段紧密相关。

本文作者构建了一个技术领导企业和追随企业的三阶段博弈模型(这里不展开介绍,感兴趣的读者请参见原文)得出,在一定的条件下,在高校科学研究供给不足时,企业自身科学研究投资会提升。此外,根据理论分析,规模较大的企业(需要以来新发明来实现业务增长)、所处行业市场集中度比较高或垄断性行业企业 (因为反托拉斯法的限制,此类企业不能依靠并购等方式实现增长和资源扩张,而只能谋求技术创新实现业务新的增长点;且由于市场集中度足够高,此类企业不需要担心知识溢出问题) 、具有领导势力的企业(需要技术创新来实现领先式发展)对企业科学研究的需求更大,对高校科学研究落后更加敏感。于是,作者构造了一个丰富的数据集来检验这些假设。

本文有三个主要贡献。首先,现实意义方面,为美国企业研究的崛起和创新生态系统的出现提供经验证据和解释。其次,理论方面,将企业科学研究与高校科学研究之间的互补和替代关系纳入模型,增补了以往理论模型框架未考虑到的空白。最后,数据方面,文章构建一个全面深入的数据集,将第一次世界大战时的美国公司所有权和美国公司科学的信息结合在一起,为进一步研究提供了更丰富详实的数据。

02

历史背景

20世纪初美国公司逐渐扩展了其活动范围,开始投资于内部科学研究。Lamoreaux and Sokoloff (1997)在对1870-1911年间美国发明者的研究中发现,以前独立向企业提供发明和合同研究的独立研究者开始直接受到企业的雇佣,进入企业内部进行科学研究。数据表明,从1921年到1940年,美国拥有实验室的企业数量增加了7倍多,从297家增加到了2264家。最初,企业实验室研究的重点是是质量控制和运筹管理有关的问题,而不是基础科学。然而到了第一次世界大战,发明越来越以科学为基础(science based),于是公司像过去一样,寻求外部合同制研究人员,即“外包研究”,作为科学知识的供给来源来满足其科学需求。

这些需求促成了当时一些专业化的合同制独立研究机构的产生。彼时,由公司赞助的工业院士/会士(Industrial Fellow)数量从83人增长到了145人。但是合同研究在解决一般化的、比较明确的问题时效果最好,对于方向相对不确定的基础科学问题则帮助有限。这种外包研究面临着许多局限,比如代理问题,又比如较高的公司信息转移成本问题,而且外包研究也要求公司自身具有较强的研究能力。在这种背景下,企业开始更多地在内部投资科学研究,促使企业内部科学研究成果产生了较快增长——根据统计数据,美国公司在1940年发表的科学论文数量是1926年的三倍。企业科学研究的质量也有了显著的提升——通用电气公司(GE)的科学家Irving Langmuir和美国电信电报公司(AT&T)的Clinton Davisson分别于1932年和1937年获得诺贝尔化学和物理学奖就是最好的明证。

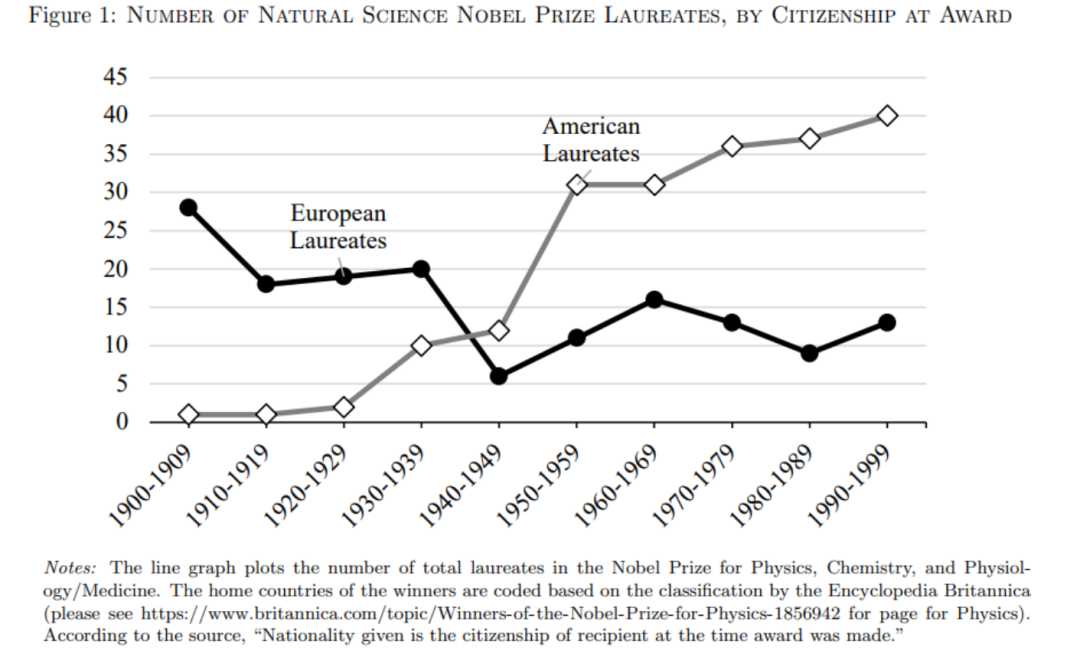

具体而言,一战后美国公司投资科学研究主要有四个原因。第一,获得/保持国际竞争能力(例如,拜耳公司通过有机化学方面的科学研究建立起创新优势,在国际有机合成染料市场上表现很好)。第二,应对来自欧洲竞争的挑战(例如,通用电气公司在照明方面与西屋公司的竞争。通用公司在爱迪生发明的基础上制造高度真空的白炽灯,后来沃尔特发明了一种不需要真空就可以工作的灯泡,而且效率更高,后来西屋公司以此申请了专利。为了与西屋竞争,通用公司建立了通用科研实验室,招募博士高端科研人才与西屋公司打“科研战”)。第三,通过技术 "前沿 "推动技术发展。第四,当时美国的大学不太注重基础研究,并且落后于欧洲的大学(特别是在量子物理和有机化学方面。一战结束时,美国前16名大学的论文出版物数量还不到二战前夕的1/4)。下图报告了美国与欧洲在物理、化学和药学领域诺贝尔奖数量对比情况,可以看出一战结束后和二战开始前美国高校在基础科学研究方面远远落后于欧洲。

图1

03

数据

本文以1926-1950年间美国行业金字塔顶尖企业作为样本,合并企业科学出版物(来源为Microsoft Academic Graph (MAG))、工业实验室、企业专利、企业所有权、财务数据和行业集中度数据。作者手工筛选了样本期内在科学研究和技术创新领域中比较活跃的共234家公司,并美国证券价格中心的数据补充了235家公司。样本期间内有201个企业共发表量3194篇文章。作者还手工收集了样本企业设立工业实验室的信息,并以实验室工作人员的数量来衡量企业实验室规模。本文使用专利(数据来源为Google’s public patent dataset)有关的4个指标衡量企业技术创新的能力,分别是专利被引用数据、专利引用论文情况(专利依赖科学研究程度)、专利的新颖度(参考Fleming(2001)的方法计算)和专利市场价值(以企业公布专利导致企业股价上涨的幅度衡量)。

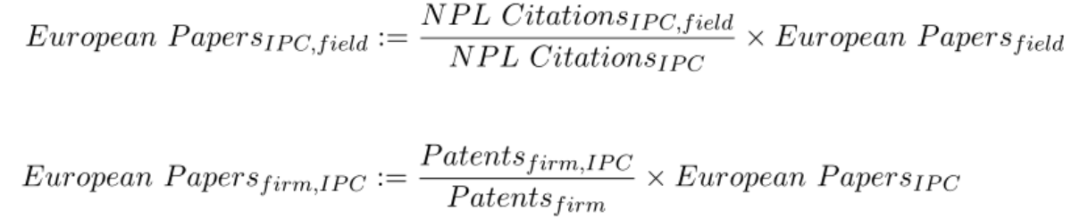

为了衡量美国与欧洲大学的科学差距,文章使用1900—1920年间美国和欧洲大学的科学论文数据,美国科学家的数据在欧洲受教育情况和美欧分领域期刊数据。由于企业所属行业不同,进行创新时对不同领域的科学论文的需求也不同,作者根据企业技术创新的需要,以加权平均的方式,为每个企业计算其所涉领域的欧美科学差距。首先,根据IPC分类号,对每个专利进行分类,统计这些专利引用的非专利文献。根据OECD的分类,作者将这些非专利文献划分15个科学领域。通过加权平均的方式计算出企业创新面临的美欧科研差距。

04

描述性统计

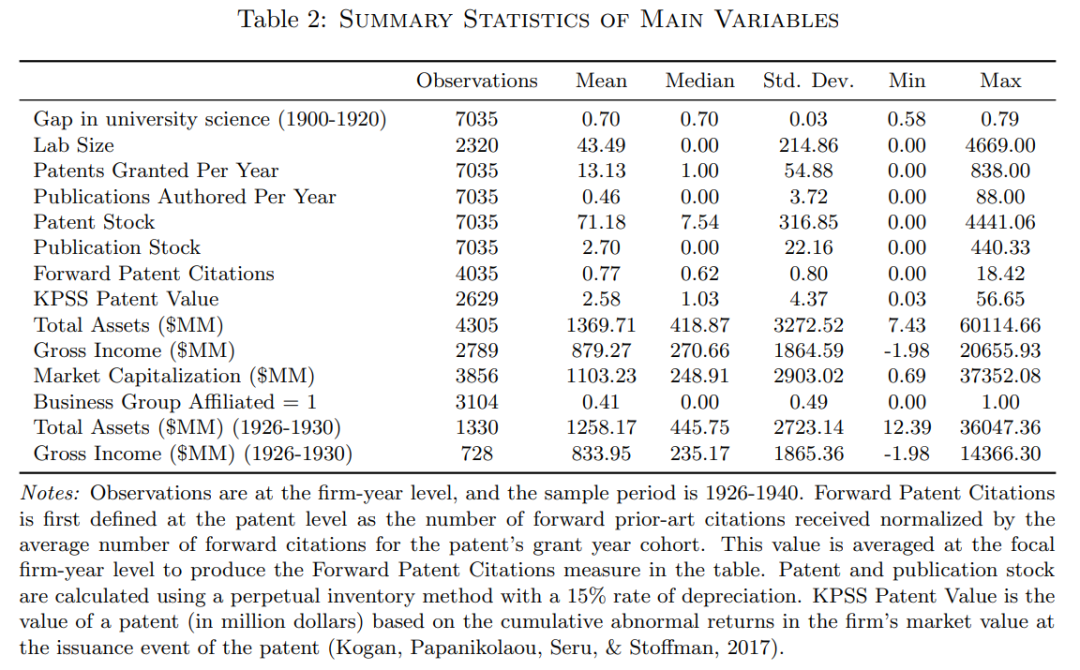

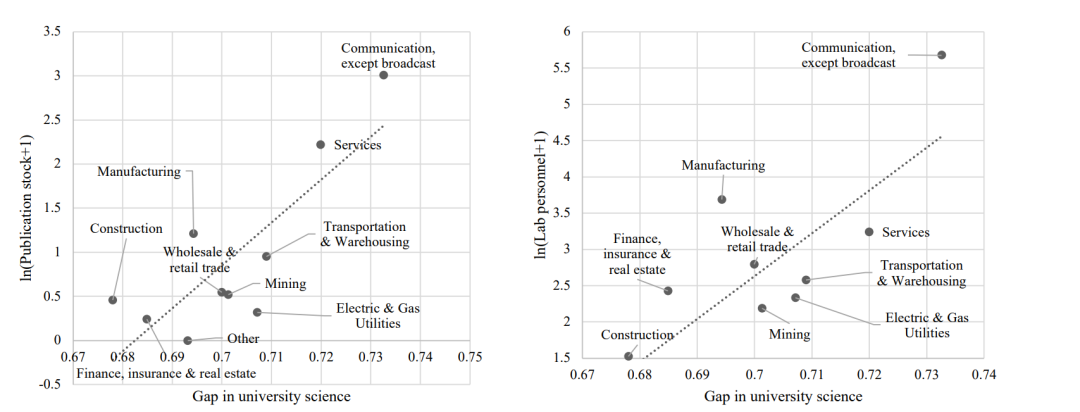

表1汇报了主要变量的描述性统计结果。图1展示了各行业的科学差距和企业科学之间的相关性,左右两图分别为企业科学出版物存量和企业实验室人员数量与行业美国高校与欧洲高校差距的相关性分析结果。例如,建筑业更多依赖土木工程,通信业更多依赖化学,当时美国在土木工程领域与欧洲差距较小,在化学领域差距较大,因此通信业企业相比建筑业企业从事了更多的科学研究。此外,行业之间的固有差距也要求在后续正式实证分析中控制行业固定效应。

表1 主要变量的描述性统计

图2

05

实证分析

(1) 哪些企业投资了更多内部科学研究?

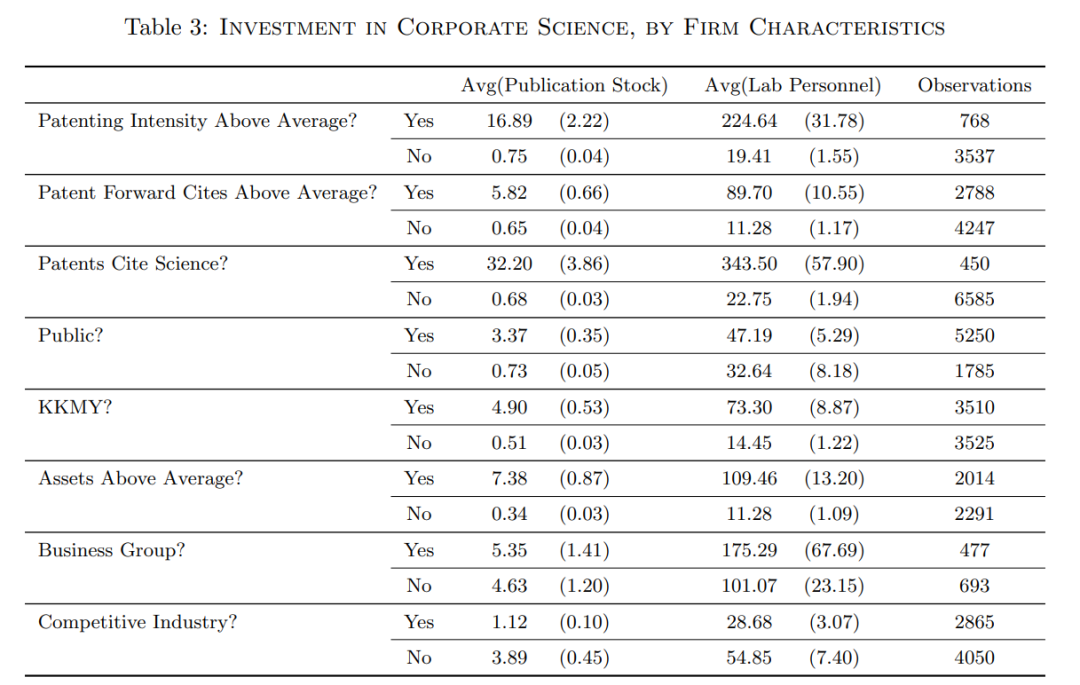

首先,作者分组检验了是否技术更接近前沿、规模更大和非竞争行业中的企业更可能参与科学研究,结果报告于下表2。以专利为代表的企业技术水平分组。前三行分别以专利密度、专利前向索引、专利引用科学论文的平均数进行分组,可以看出技术处于前沿的企业科学论文的存量和实验室规模明显高于技术较弱势的企业。第四行、第六行根据企业是否为上市企业和企业资产规模划分样本,可以看出规模更大、市场势力更强的上市企业科学研究参与更多。第七、八行根据企业所在行业的竞争程度划分,可知从属于商业团体的企业和非竞争行业中的企业参与了更多的科学研究。此前分析得到的假设在分样本检验中均初步得以证实。

表2 根据企业特征分样本企业科学研究投入情况

(2) 大学科学研究差距的影响

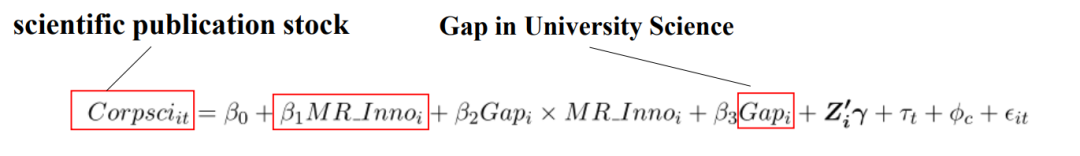

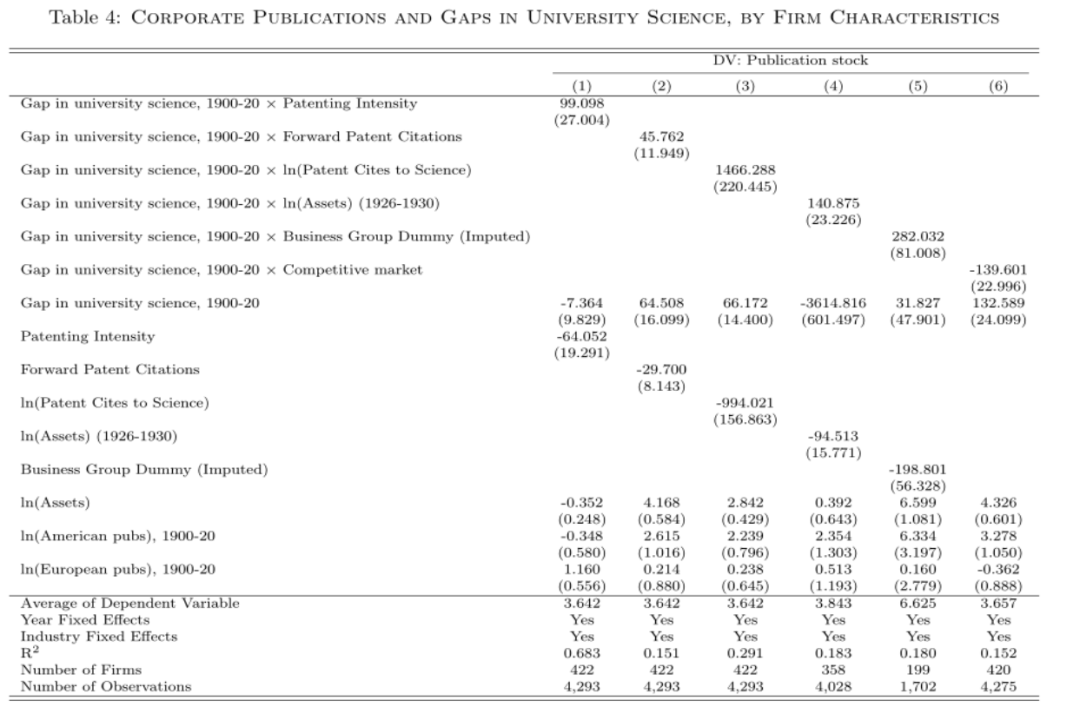

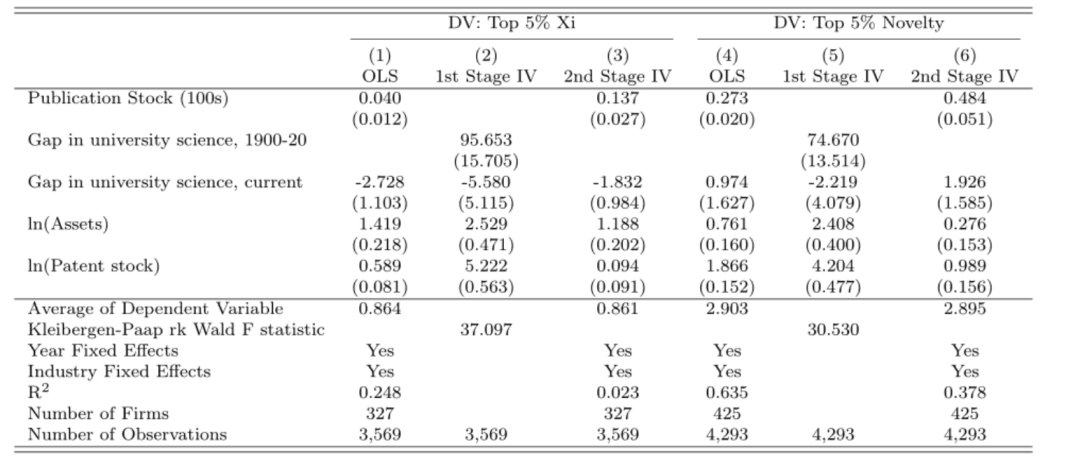

文章接下来实证探讨了公共科学方面的差距是否提升了技术领先企业进一步投资于科学研究的动机。直接估计得到的结果可能存在内生性问题。一种可能的内生性来源是不可观测的企业质量与技术领导力和企业内部科学研究投入均正相关,导致估计结果存在向上偏误(upward bias)。为了缓解内生性问题,文章利用了不同技术领域在公共科学可用性方面的差异。理论分析结果预期在相关领域的公共科学相对稀缺的情况下,从科学中获益更多的领先企业就有强烈的投资动机。然而,当公共科学变得丰富时,科学不再是私人价值的来源,投资内部科学研究的收益就会降低。因此,将高校科学发展状况作为企业技术领先情况和内部科学研究投入之间关系的调节变量,并预期二者关系在公共科学供给相对稀缺时更为显著,能够部分缓解不可观测的公司质量导致的内生性问题。基于以上思路,文章设计了如下回归方程。被解释变量为公司科研投入,以企业科学出版物存量衡量;解释变量包括技术创新的边际收益(MR_Inno),公共科学差距(Gap,以企业专利引用欧洲论文与美国论文比例衡量),核心解释变量为二者的交互项,Z’为一系列控制变量,包括企业引用美国论文量、引用欧洲论文量、企业资产规模;并控制了年份固定效应τ和二分位行业固定效应φ。其中技术创新的边际收益MR_Inno分别采用六种不同的方式衡量:专利密度(专利授权量除以企业总资产)、专利受到向前引用的数量、企业专利引用科学论文的总量对数、企业规模对数、企业是否从属于商业团体、企业是否属于竞争性企业。根据假设,如果高校科学研究差距加强了“技术领导者”企业的科学研究投资,预期β2系数将显著大于0。表3报告了结果。各列交互项系数均显著且与预期相符,表明技术先进的企业、规模较大的企业和从属于商业团体的企业更可能从事基础研究,因为这些企业有能力将基础知识所创造的利益内部化。

(1)

表3 企业科学出版物与高校科学研究差距关系

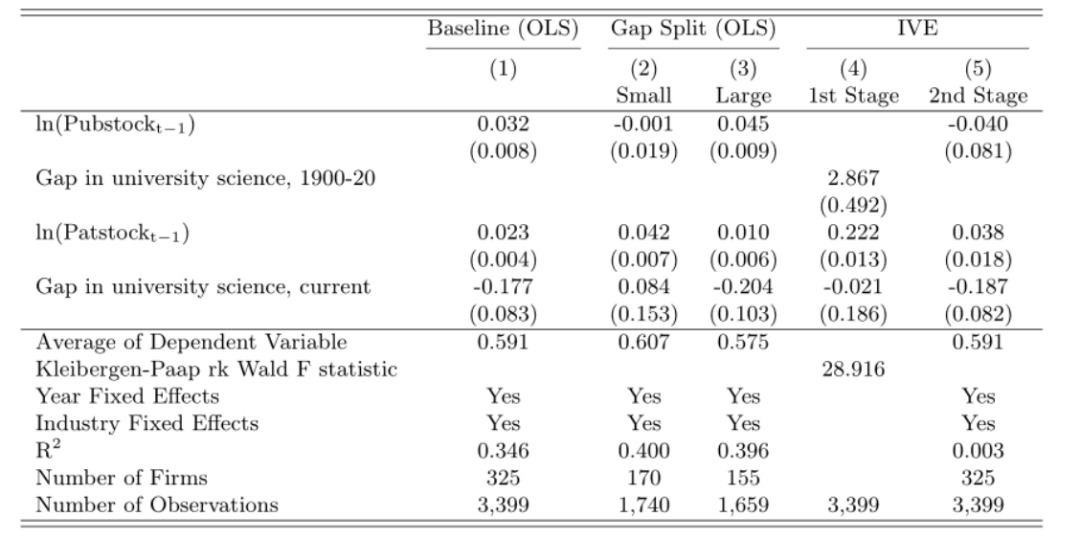

(3) 进一步分析——企业内部科学研究的经济结果

文章还进一步实证检验了企业投资内部科学研究的经济效果。使用下述(2)式估计企业科学研究对企业高市场价值(top 5%)和高创新得分(根据Fleming(2001);top5%)的影响。然而,由于不可观测的遗漏因素,如技术机会、公司质量等,可能同时影响企业科学研究和技术创新绩效,导致(2)式估计结果有偏。为解决该内生性问题,文章使用样本期前的美国与欧洲科学研究差距作为样本期间企业科学研究水平的工具变量。根据前文的分析,相关性显然满足,同时过去的美国与欧洲科学研究差距不太可能影响通过其他渠道或直接当期企业的技术创新或市场价值,因此排他性假设亦得以满足。表4报告了(2)式的OLS和2SLS估计结果。可以得到以下结论:第一,列(1)和列(4)OLS及列(3)列(6)2SLS中企业科学出版物系数均显著为正,表明企业科学研究显著提高了企业高价值专利和创新力得分。第二,第三行报告了“当前”高校科研差距作为控制变量的估计结果,可见当期高校科研差距对企业技术创新会产生不利影响。第三,2SLS估计得到的核心解释变量系数大于OLS结果,一种可能的解释是,企业科学研究对技术创新的影响存在异质性,当内部科学研究特别由公共科学差距引致时,其将成为企业竞争优势更有力的来源,对企业技术创新的影响更大。总之,企业内部科学研究投资确实会为企业带来更有价值的发明成果。类似地文章最后还研究了企业科学研究对企业市场价值(Tobin q)的影响,结果见表5,这里不再赘述。

(2)

(2)

表4 企业科学研究对技术创新能力的影响

表5 企业科学研究对市场价值的影响

06

总结

本文的研究认为,美国企业研究的兴起,与战时美国学术界在某些科学领域的落后有关。对于一些大规模企业、集团附属企业和接近技术前沿的企业而言,对内部科学研究投资是克服公共科学研究不足的有效方法,也是其竞争优势的来源,因为竞争对手无法从大学获得所需的科学知识。本文考虑了企业内部科学研究投入增长的一种新解释——即弥补公共知识供给不足。这一研究对新兴经济体科学发展具有借鉴意义。在新兴经济体中,高校为代表的公共研究力量往往发展不够成熟,此时市场中一些大型企业便可能通过内部研究提供公共知识的替代品。当然,这些结论会受到其他诸多因素的影响,各国现实发展情况可能因而具有特殊性和复杂性,值得针对性地深入分析。此篇文章除了提供战时美国企业研究的新证据和解释外,还提供了该时期参与创新的美国企业的最广泛的历史样本,包括这些企业的科学研究产出和美国与欧洲大学之间的相对差距的信息。这些新数据有助于未来对这一领域有关问题开展进一步的研究。

Abstract

Corporate science in America emerged in the interwar period, as some companies set up state-of the-art corporate laboratories, hired trained scientists, and embarked upon basic research of the kind we would associate today with academic institutions. Using a newly assembled dataset on U.S. companies between 1926 and 1940 combining information on corporate ownership, organization, research and innovation, we attempt to explain the rise of corporate research. We argue that it was driven by companies trying to take advantage of opportunities for innovation made possible by scientific advances and an underdeveloped academic research system in the United States. Measuring field-specific scientific backwardness in several different ways, we find that large firms, business group affiliated firms, and firms close to the technological frontier were more likely to initiate scientific research. We also find that companies in monopolistic or concentrated industries were more likely to engage in basic research. Corporate research was positively correlated with novel and valuable patents, and with market-to-book ratios. For companies choosing to do so, investment in corporate research seems to have paid off. The results shed light on the link between corporate organization, market structure and corporate science.

作者信息:熊昊洋,中国社会科学院大学商学院,邮箱,欢迎批评指正!

声明:推文仅代表文章原作者观点,以及推文作者的评论观点,并不代表香樟经济学术圈公众号平台的观点。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号