封面来源:

原文信息:Lanfear, C. C., Beach, L. R., & Thomas, T. A. (2018). "Formal Social Control in Changing Neighborhoods: Racial Implications of Neighborhood Context on Reactive Policing." City & Community, 17(4), 1075-1095. DOI: 10.1111/cico.12346

01

引言

本研究聚焦社区变迁对正式社会控制机制的影响,重点探讨种族因素在警务响应中的关键作用。基于2008-2012年美国西雅图警方的完整事件记录,研究系统分析了不同种族群体在警方执法行为(如合理怀疑、逮捕等)中的差异。研究发现,在经历人口结构变化的社区中,警方对不同种族的执法方式存在显著差异,尤其是当报警人为白人时,黑人被逮捕的概率显著增加。

警民互动大多属于被动性警务接触,即由个人主动寻求警方介入。在此类情境下,报警人扮演着双重角色:既是社区警务的“守门人”,也是正式社会控制过程的重要推动者。尽管报警行为在刑事司法体系中占据核心地位,但其社会影响的研究却相对不足。近年来,报警行为的种族化特征引发了广泛关注,部分案件揭示了结构性种族偏见的存在。此外,一些涉及报警的案件甚至导致了黑人死亡,凸显了报警行为可能引发的累积性种族偏见和系统性歧视,最终使黑人群体在司法体系中处于更加不利的地位。

针对这一研究空白,文章深入分析了报警者与嫌疑人种族构成如何受到社区经济和社会人口特征的影响,尤其是在西雅图社区变迁的背景下。研究重点关注以下问题:

1. 种族因素如何影响报警行为及警方反应;

2. 社区环境如何塑造居民对秩序的感知,并影响正式社会控制的运作方式。

通过对这些问题的探讨,本文不仅为社区层面的种族化社会控制提供了实证依据,还拓展了关于居民如何在集体层面维护社区安全的社会学理论视野。

02

研究背景

2008年至2012年间,西雅图警察局(SPD)的执法数据显示,累计逮捕事件约23万起,其中黑人嫌疑人占比46%,白人嫌疑人占比45%。尽管两者比例相近,但黑人被捕率显著高于其仅占西雅图总人口7.9%的比例。进一步分析表明,在此期间,约有38%的西雅图黑人居民曾遭遇逮捕,而白人居民的相应比例仅为8%,这一悬殊差异凸显了黑人群体在执法过程中面临的系统性过度干预。

基于上述数据,美国司法部(DOJ)于2011年3月对SPD展开全面调查,最终认定其执法模式存在制度性种族歧视,尤其是在针对行人的执法实践中表现出显著的种族化特征。为深入解析执法不平等的生成机制,本研究聚焦报警人与嫌疑人之间的种族匹配模式、犯罪类型差异及社区背景变量,旨在揭示不同族裔群体在警务系统中的差异化遭遇及其结构性成因。

03

数据

本研究采用2008-2012年西雅图警察局(SPD)的警务事件管理系统(RMS)数据,涵盖该期间所有记录的警民互动事件,并与2010年美国人口普查的区域数据进行空间匹配。研究样本限定于成人案件,排除了未成年人案件,因其执法程序具有特殊性且数据完整性不足。

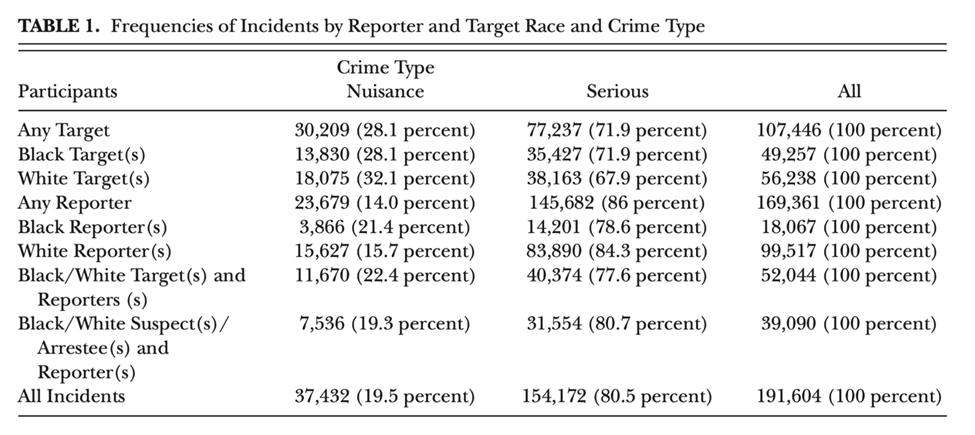

研究聚焦两类犯罪行为:严重犯罪(包括盗窃、入室盗窃、严重攻击、抢劫等)和滋扰犯罪(如可疑行为、噪音扰乱、非法侵入等)。为确保分析效度,研究仅纳入角色信息完整的案件,即明确包含报警人(投诉人、证人或受害者)和目标人(受调查者、嫌疑人或被逮捕者)的案件。最终样本包含52,044起涉及黑人或白人报警人与目标人的案件,其中39,090起案件被警方认定为存在合理怀疑。

种族信息由执法人员基于主观观察、历史记录或报警人描述记录,可能存在一定程度的测量误差。鉴于黑人和白人的种族识别具有较高稳定性,研究将分析范围限定于这两个群体,其案件占比达到总记录的89.3%。

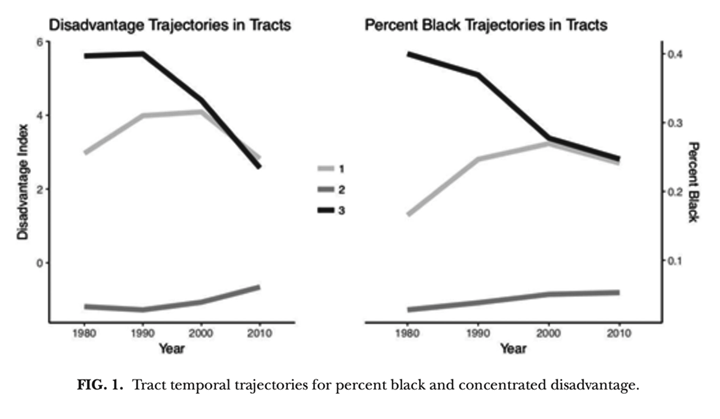

研究进一步整合了1980-2010年间西雅图132个普查区的人口统计与经济数据,运用多变量潜在类别混合效应模型(MLCMM)识别社区变迁模式,最终将社区划分为三类典型类型:

1. 贫困黑人社区(黑人比例上升,贫困水平稳定);

2. 稳定白人社区(贫困率低,白人占主导);

3. 转型社区(黑人比例下降,贫困程度降低)。

为控制犯罪率变量,研究计算了各普查区的严重犯罪率指标,即年度严重犯罪案件数与人口规模的比值。

通过这一多层次数据分析框架,研究得以深入探讨种族因素、报警人与嫌疑人匹配关系、犯罪类型及社区背景特征如何共同作用于警方的执法决策过程。

04

研究方法

本研究采用逻辑回归模型分析社区与案件特征对警方自由裁量权的影响,重点关注两个二元结果变量:

1. 警方是否认定存在合理怀疑;

2. 在认定合理怀疑的案件中是否实施逮捕。

模型引入社区层面的随机效应以控制普查区内的相关性,结果以优势比呈现(>1为正相关,<1为负相关)。

模型核心变量为报警人与目标人的种族匹配,以白人报警人(1=是,0=否)和黑人嫌疑人(1=是,0=否)为关键指标,同时控制报警人与目标人数量以调节案件规模效应。案件类型通过滋扰犯罪的虚拟变量衡量(参照组:严重犯罪),社区变迁路径则通过"变化中的社区"和"贫困社区"虚拟变量捕捉(参照组:稳定白人社区)。此外,模型纳入标准化的严重犯罪率以控制地区犯罪背景,并加入年份虚拟变量以捕捉西雅图警察局因司法部调查可能产生的执法策略变化。

05

研究结论

本研究采用多层次逻辑回归模型,系统分析了警方在报警案件中的自由裁量决策,重点考察合理怀疑认定和逮捕决定两个关键环节。

Table 2 呈现了合理怀疑认定的回归结果。基础模型(Model 2A)显示,黑人嫌疑人被认定合理怀疑的可能性显著更高(OR=1.98),涉及受害人的案件亦如此(OR=1.80)。白人报警人(OR=1.07)和目击者报警(OR=1.11)的影响相对较弱。案件规模变量(报警人数OR=1.24;目标人数OR=1.43)均与合理怀疑认定正相关,而滋扰犯罪(OR=0.62)和变化中社区(OR=0.92)则呈现负相关。值得注意的是,2011年合理怀疑认定率显著下降,2012年回升,这一趋势与司法部调查时间点吻合。

交互模型(Model 2B)揭示了重要发现:白人报警的滋扰犯罪案件更可能被认定合理怀疑(OR=1.59),而变化中社区的滋扰犯罪案件则相反(OR=0.84)。

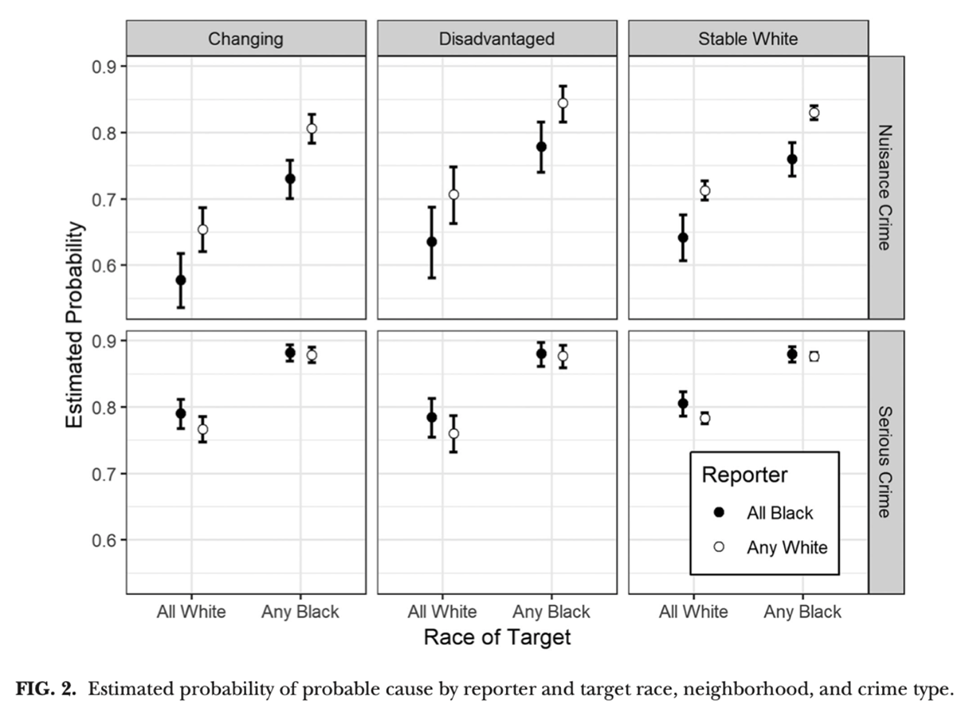

Figure 2 进一步可视化这些交互效应,表明黑人嫌疑人在所有情境下都面临更高的合理怀疑风险,且白人报警的滋扰犯罪案件比黑人报警更易被认定。在严重犯罪案件中,黑人嫌疑人几乎必然被认定有合理怀疑。

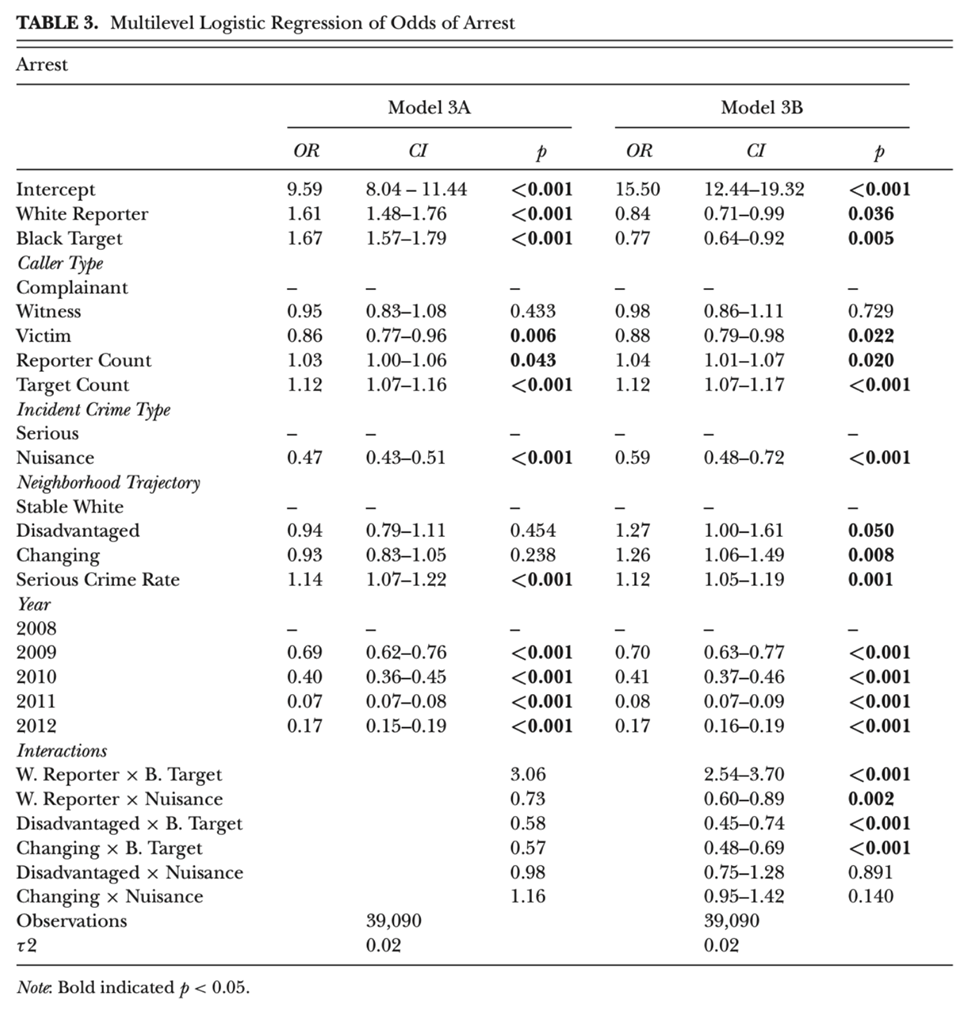

Table 3 展示了逮捕决定的回归结果。基础模型(Model 3A)表明,白人报警人(OR=1.61)和黑人嫌疑人(OR=1.67)均显著增加逮捕概率。案件规模变量(报警人数OR=1.03;目标人数OR=1.12)和严重犯罪率(OR=1.14)影响较小。涉及受害人的案件逮捕率较低(OR=0.86),滋扰犯罪案件更是显著偏低(OR=0.47)。与合理怀疑模型类似,2011年逮捕率显著下降,2012年回升。

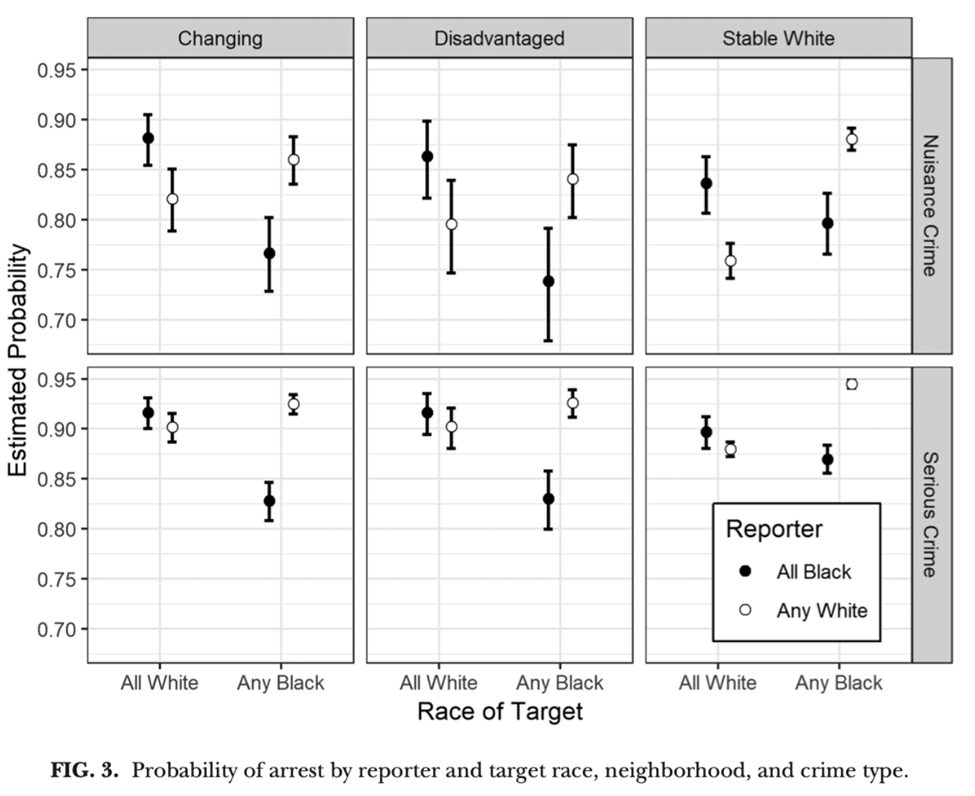

交互模型(Model 3B)发现,白人报警黑人嫌疑人的案件逮捕概率显著上升(OR=3.06),而白人报警的滋扰犯罪案件逮捕率较低(OR=0.73)。黑人嫌疑人出现在贫困社区(OR=0.58)或变化中社区(OR=0.57)时,逮捕概率显著下降。

Figure 3 可视化结果显示,黑人报警黑人嫌疑人的案件逮捕率最低,而跨种族滋扰犯罪案件的逮捕率较高。在稳定白人社区,严重犯罪案件中的黑人嫌疑人逮捕率最高。

06

总结

本研究表明,西雅图的被动性警务接触呈现出显著的种族化模式:报警人与嫌疑人的种族均影响执法决策,且社区类型在其中扮演关键角色。

研究发现,白人报警的滋扰犯罪案件更易被认定有合理怀疑,这可能源于警方对白人报警的重视或白人提供信息的完整性。相反,黑人报警的严重犯罪案件合理怀疑认定率更高,而滋扰犯罪案件则较低,这可能反映了黑人对警方的不信任,仅在证据充分时选择报警。此外,变化中社区的滋扰犯罪案件合理怀疑认定率较低,但白人报警的案件例外,这可能与社区人口流动性导致的邻里关系弱化有关。

黑人嫌疑人更易被认定有合理怀疑,且一旦认定,逮捕率也高于白人嫌疑人。这一发现与黑人群体在西雅图面临更高贫困率和无家可归率的现实相吻合。值得注意的是,白人报警黑人嫌疑人的案件逮捕率最高,尤其是在稳定白人社区的严重犯罪案件中。这种现象可能源于种族隔离社区中此类案件的罕见性,导致警方和报警人反应过度。相反,黑人社区内黑人报警黑人嫌疑人的案件逮捕率最低,暗示这些社区可能存在执法不足的问题。

尽管本研究揭示了种族与被动性警务接触的重要关联,但仍存在局限:无法观察未报警案件,难以区分报警模式与真实犯罪率的差异;未能考察非正式社会控制的影响;且未深入探讨年龄、性别等其他社会因素的交互作用。

尽管如此,本研究为理解种族、社区背景与正式社会控制的关系提供了新视角,揭示了报警人与嫌疑人种族如何塑造警方反应,并展现了社区间被动性警务接触的差异。这些发现表明,报警行为和执法决策不仅映射社区社会关系,也在刑事司法系统中持续再生产种族不平等。

Abstract

Public reports to the police are a key component of the formal social control process and have distinct interracial dynamics. This study examines the relationship between incident severity, neighborhood context, and participant race and patterns in the determination of probable cause and arrest in reactive police contacts. We utilize a complete record of police incidents in Seattle, Washington from 2008 through 2012 including information on race of reporters and targets and type of offense. These data are matched to longitudinal tract-level census data to evaluate how incident outcomes relate to neighborhood change. Results indicate that black targets are more frequently subject to arrest overall, particularly in changing neighborhoods and when reporters are white. For nuisance crimes such as public disturbances, probable cause is found more often for white reporters but less often in changing neighborhoods.

推文作者:杨其诺,加州大学伯克利分校。

声明:推文仅代表文章原作者观点,以及推文作者的评论观点,并不代表香樟经济学术圈公众号平台的观点。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号