图片来源:百度文库

文章来源:Elliott, R.J.R., Kuai, W., Maddison, D., Ozgen, C., 2024. Eco-innovation and (green) employment: A task-based approach to measuring the composition of work in firms. Journal of Environmental Economics and Management 127, 103015. ://

本文研究了不同类型的生态创新活动对企业就业模式的影响。利用荷兰的雇主-雇员管理链接数据集,本文采取基于个人任务的方法来区分公司内部的绿色和非绿色工作。研究结果表明,生态产品创新对整体就业没有显著影响,但促进了19.72%的绿色就业增长。绿色工作岗位的增长主要来自构成上的转变,即绿色工人的小幅但显著增加和非绿色工人的减少。进一步的分析表明,自愿进行生态创新的企业创造了更多的绿色就业机会,此外推动绿色就业增加的是补贴驱动的政策,而不是更严格的监管。

01

引言

在新冠肺炎疫情之前,全球经济已经面临不确定性增加的时期。决策者和企业对经济增长缓慢、失业持续和环境压力不断增加感到担忧。疫情爆发后,各国政府普遍利用危机作为契机,推动绿色转型计划。在这种背景下,2019年12月通过的欧洲绿色协议成为欧盟委员会的基石政策框架,旨在到2050年实现欧盟温室气体净排放量为零。预计这些政策将对就业产生积极影响。根据2023年欧洲委员会的预测,到2030年,直接受益于绿色倡议的部门和间接受影响的部门将创造100万至250万个就业机会。

美国也采取了类似的政策转变。2022年通过的《降低通货膨胀法案》(IRA)被认为是美国历史上最重要的气候立法。这些政策建议的核心原则是推动生态创新相关活动,使各国能够开发成功实现绿色转型所需的技术,从而带来更多高质量、高薪酬的工作岗位。尽管普遍认为绿色转型对就业的积极影响是可能的,但关于生态创新和绿色就业之间关系的研究仍然有限。

本文通过研究荷兰2006年至2010年间的生态创新和企业层面就业模式,旨在填补这一文献空白。为此,研究者合并了荷兰社区创新调查(CIS)、税务登记数据(TRD)和劳动力调查(LFS),构建了一个关联的雇主-雇员管理数据集(LEED)。然后将LEED与O*NET数据中与单个职业相关的任务详细信息相结合,使研究者能够首次在企业层面考察生态创新对绿色就业的影响。

本文在多个方面对现有文献作出了贡献。首先,关联的雇主-雇员管理数据集的构建使本文能够将基于工人层面的工作绿色度指标与企业层面的数据结合起来,以估计生态创新如何影响企业层面的绿色和非绿色就业模式。其次,本文区分了不同类型的生态创新(生态产品创新和生态过程创新),并估计了它们对企业内部绿色和非绿色就业岗位的创造或破坏的影响是否存在差异。第三,本文研究了企业进行生态创新的潜在动机是否重要,区分了自愿动机和政策驱动动机,以及在政策驱动类别中,补贴和环境法规(合规)在就业影响方面是否存在差异。最后,本文通过使用O*NET任务型信息来衡量欧洲背景下的绿色工作,在方法论上做出了重大贡献,本文认为这是现有的最全面和详细的信息,有可能成为未来更广泛地研究绿色转型对就业影响的基准。

本文的研究动机部分来源于一些机构,他们认为生态创新和就业之间有着密切的联系。例如,《环境技术行动计划》(ETAP)和联合国环境规划署(UNEP)提出,生态创新有可能为企业提供改变生产内容或方式、提高竞争力并最终创造新的体面工作的机会。尽管缺乏强有力的证据,政策制定者普遍认为,生态友好型创新可以促进高技能、高收入的绿色就业岗位的创造。因此,在许多发达国家,创造绿色就业机会是一项首要政策目标,被视为应对环境和经济挑战的双赢解决方案。

现有文献主要集中在企业层面研究生态创新和就业之间的关系。例如,Rennings and Zwick (2002)、Gagliardi et al. (2016)等人的研究表明,生态创新与绿色就业的创造正相关。然而,关于生态创新和绿色就业的研究很少,因为很难建立一个普遍接受的适用于所有部门和企业的绿色工作定义。绿色工作可以存在于不同的领域,且根据分配给绿色任务的时间比例而在“绿色度”上有所不同(Bowen et al.,2018;Vonaet al.,2019)。因此,需要一种基于任务的分析方法来审查绿色工作的作用。

本文提供了第一个全面的经济范围企业级分析,通过使用关联的雇主-雇员数据和工人级绿色任务方法,将生态创新和(绿色)就业联系起来。结果显示,参与生态创新的公司虽然没有看到雇员总数的变化,但生态产品创新确实增加了绿色工人的比例。平均而言,生态产品创新企业比非生态产品创新企业多3名绿色员工,相当于每家企业的绿色员工数量增加了19.72%。这意味着绿色员工比例的增加主要是由于非绿色员工数量的下降和绿色员工数量的小幅但显著的增加。

02

文献综述

生态创新与就业之间的关系是创新与就业更广泛文献的一部分。创新,包括生态创新,既有可能通过资本替代劳动力或节约劳动力来破坏就业,也可以通过新产品的需求效应或降低生产成本来创造就业(Licht and Peters,2013)。产品创新通常对就业有积极影响,而流程和组织创新的影响则不太明显。本文遵循OECD的定义,将生态创新视为创造环境效益的改进过程,这种效益可能在生产或使用过程中产生。

现有的生态创新措施多基于绿色研发投资(Dooley,1998;Lee and Min,2015;Song et al.,2019),或绿色技术专利申请(Nesta et al.,2014;Noailly and Smeets,2015;Amore and Bennedsen,2016;Barbieri et al.,2023)。这些指标虽能代表生态创新活动,但难以孤立不同生态创新活动的个别影响(Calvino and Virgillito,2018)。例如,Gagliardi et al. (2016)等人在对意大利制造企业的研究中使用专利数据,发现绿色专利促进了长期就业机会的创造。Biggi et al.(2023)使用西班牙技术创新小组的数据表明,生态创新的类型很重要,生态产品创新可以创造就业机会,但也可能减少就业,具体情况取决于新产品的劳动力需求。

理解企业进行生态创新的动机对于政策制定者而言也至关重要。自发的生态创新和政策诱导的生态创新(如补贴和监管)可能对就业模式产生不同影响。Rennings and Zwick (2002)研究表明,生态创新在降低成本和增加市场份额方面的动机对就业影响不同。Kunapatarawong and Martínez-Ros(2016)发现,自愿生态创新与就业之间存在正相关关系,但政策驱动的生态创新对就业影响不大。Biggi et al.(2023)表明,减少污染和监管驱动的生态创新增加了就业。

关于绿色就业机会的研究大多集中在环境政策对绿色就业创造的影响,利用投入产出分析和可计算一般均衡分析评估不同绿色技术的就业潜力(Stavropoulos and Burger,2020)。尽管大多数报告表明可再生能源投资创造就业,但复杂的相互作用可能会降低净就业收益。例如,Yi(2013)发现,州和地方的清洁能源和气候政策对美国大都市地区的绿色就业创造有积极影响,但这些研究可能高估了绿色就业的创造。

本文通过使用荷兰的行政数据,研究不同类型的生态创新对企业层面就业的影响,区分总就业和绿色就业,并探讨自愿和政策驱动的生态创新之间的差异,以及补贴驱动和监管驱动的生态创新之间的差异。这样做填补了现有文献的一些空白,为政策制定者提供了更详细的生态创新和绿色就业关系的分析。

03

数据和定义

3.1绿色就业定义

本文研究问题的核心,以及更广泛的政策辩论,是本文如何定义什么是绿色工作。现有的实证文献使用了三种主要方法:

1.行业层面定义:如果一个行业属于特定的绿色行业,那么整个行业的所有员工都被归类为绿色工作者,无论他们的具体角色是什么(例如,Eurostat,2009;Yi,2014;Yi and Liu,2015)。

2.机构基础定义:如果机构生产绿色商品和服务或采用环境友好的生产过程,那么该机构内的所有工作都被视为绿色工作(例如,Deschenes,2013;Elliott and Lindley,2017)。然而,这种方法直接将所有在这些机构工作的人都归类为绿色工作者,可能会产生误导。

3.任务基础定义:本文采用了这种方法,根据具体职业中绿色任务的频率和重要性来评估工作的绿色程度。这种方法使用了美国劳工部开发的O*NET职业分类系统。通过评估O*NET描述的绿色任务的数量和重要性,工作被赋予了绿色强度指标(Dierdorff et al.,2009)。

O*NET分类系统识别了三种类型的绿色职业:

1.绿色需求增加(Green ID)职业是指那些因绿色经济而预期需求会增加,但不涉及工作内容或工作要求变化的职业。

2.绿色强化技能(Green ES)职业是指那些通过改变任务、技能和工作内容或工作要求而受到绿色经济影响的职业。

3.绿色新职业是指那些因绿色经济而新产生的职业,但目前并不存在。

在1100个8位数O*NET-SOC级别的职业中,204个被定义为绿色职业,其中64个是绿色ID职业,62个是绿色ES职业,78个是绿色NE职业。使用O*NET的好处是,它使本文能够了解当一个国家向绿色经济转型时可能引发的职业和技能要求的变化。O*NET的定义在很多方面都是独一无二的。首先,使用基于任务的定义,本文能够识别出将绿色任务作为日常活动一部分的工作。第二,O*NET定义的绿色任务可以存在于多个行业的不同企业中。最后,每个职业都有一个相应的O*NET- SOC代码,这样本文就可以根据荷兰的情况调整美国的分类。这是至关重要的下一个阶段,也是一个重要的方法论贡献。

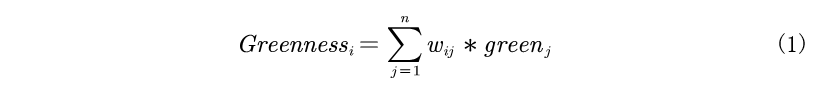

本文首先根据与某个职业相关的任务内容来构建该职业的绿色度,这样,“绿色”这个术语就是一个连续的特征,而不是二元的。在这方面,本文遵循Vona et al.(2019),他们通过关注与该职业相关的任务来计算每个职业的绿色度,并基于O*NET内的绿色任务开发项目信息的重要性得分进行加权:

其中, 是职业中每个任务的重要性分数,

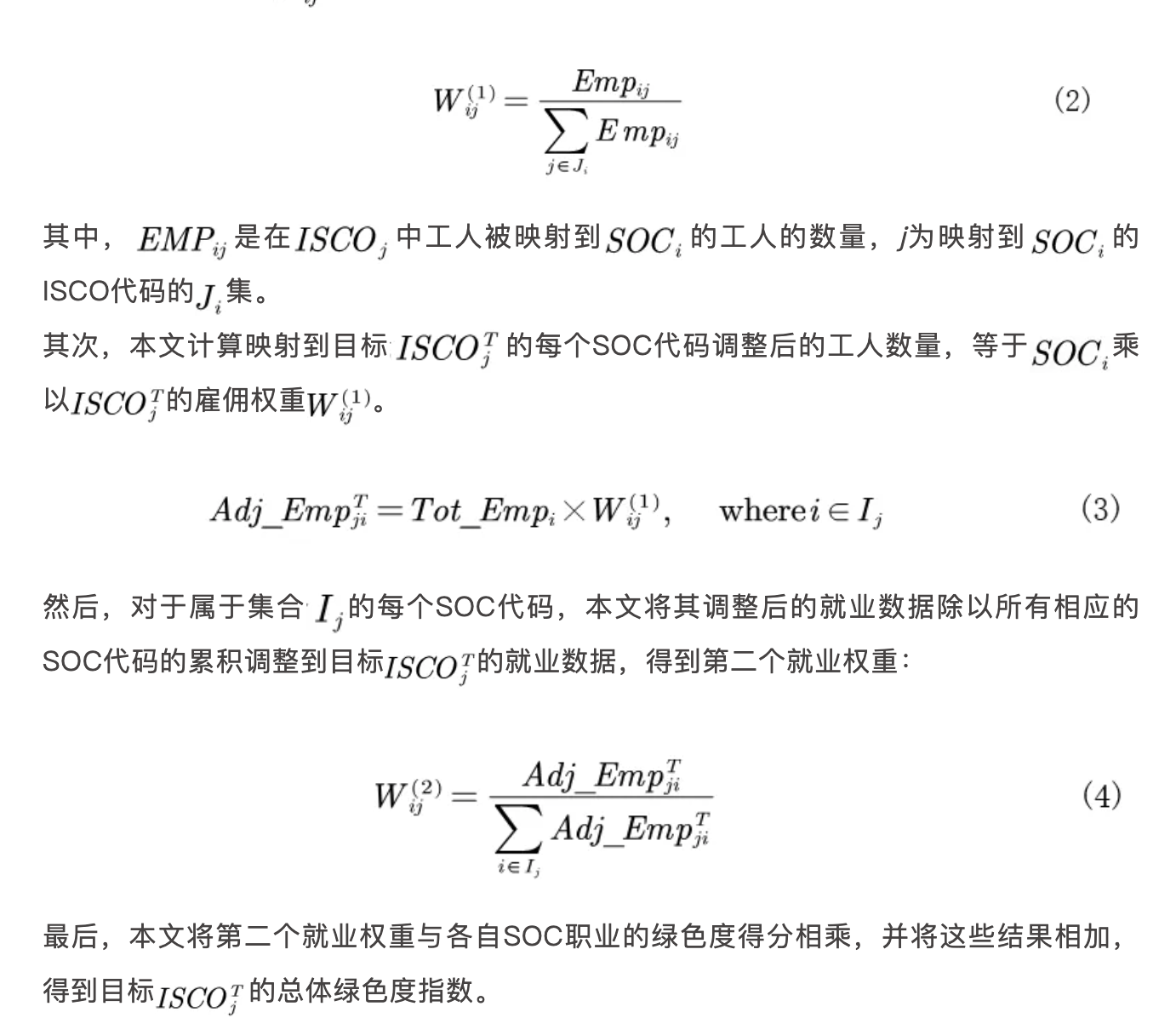

是职业中每个任务的重要性分数, 是一个虚拟变量,如果任务j是一个绿色任务,则等于1。每个任务的重要性评分都是基于O*NET分析师通过对从事这些工作的员工进行的访谈而得出的专家意见。

是一个虚拟变量,如果任务j是一个绿色任务,则等于1。每个任务的重要性评分都是基于O*NET分析师通过对从事这些工作的员工进行的访谈而得出的专家意见。

绿色指数是在O*NET-SOC(8位数)水平上构建的,为了适用于美国以外的国家,需将其转换为ISCO(4位数)代码。这个转换过程分为两个阶段:

阶段一:从O*NET-SOC (8位数)到SOC (6位数)。超过85%的ONET-SOC代码与SOC代码一对一匹配(715个ONET-SOC代码);对于15%的ONET-SOC代码(84个ONET-SOC代码映射到28个SOC代码),采用简单的平均加权法;对于23个8位O*NET-SOC代码映射到10个SOC代码的情况,手动为每个8位码赋予一个权重,参考Vona et al.(2019)的权重。如果8位数职业在6位数SOC组中占主要部分,则分配相应的绿色指数;若占比小,则绿色指数总得分为零。

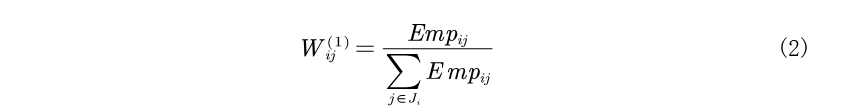

阶段二:从SOC (6位数)到ISCO (4位数)。由于大量的多对多映射,这一步更为复杂。本文的解决方案是遵循Scholl et al.(2023)的三个步骤。首先,本文确定与每个SOC代码关联的ISCO职业集,对于每个SOC代码,通过将目标ISCO职业的就业数字除以关联的ISCO-SOC职业的总就业数字来计算目标ISCO代码的就业权重。

让目标 对应于

对应于 的SOC代码集,其中,

的SOC代码集,其中, 链接到

链接到 的ISCO代码集。

的ISCO代码集。 的第一个就业权重

的第一个就业权重 为:

为:

其中, 是在

是在 中工人被映射到

中工人被映射到 的工人的数量,j为映射到

的工人的数量,j为映射到 的ISCO代码的

的ISCO代码的 集。

集。

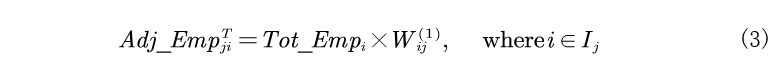

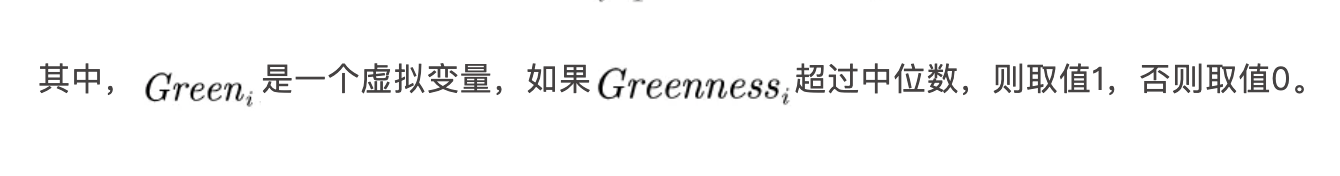

其次,本文计算映射到目标 的每个SOC代码调整后的工人数量,等于

的每个SOC代码调整后的工人数量,等于 乘以

乘以 的雇佣权重

的雇佣权重 。

。

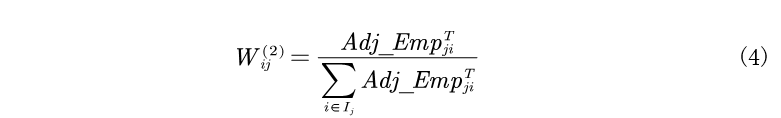

然后,对于属于集合 的每个SOC代码,本文将其调整后的就业数据除以所有相应的SOC代码的累积调整到目标

的每个SOC代码,本文将其调整后的就业数据除以所有相应的SOC代码的累积调整到目标 的就业数据,得到第二个就业权重:

的就业数据,得到第二个就业权重:

最后,本文将第二个就业权重与各自SOC职业的绿色度得分相乘,并将这些结果相加,得到目标 的总体绿色度指数。

的总体绿色度指数。

采用上述方法的结果是436个ISCO职业的列表,其中100个职业的绿色指数大于零。本文的目标是在企业层面区分绿色和非绿色工作。本文采用基于任务的测量方法来准确计算每项工作的环保程度。然而,直接将绿色度大于零的工作视为绿色工作可能导致分类不准确,因为ISCO代码的详细程度较低。为了解决这一问题,本文使用了一种连续加权方法,根据绿色度对工人数量进行加权,计算企业中绿色工作的份额(Vona et al.,2019)。绿色份额由下式得出:

3.2 数据

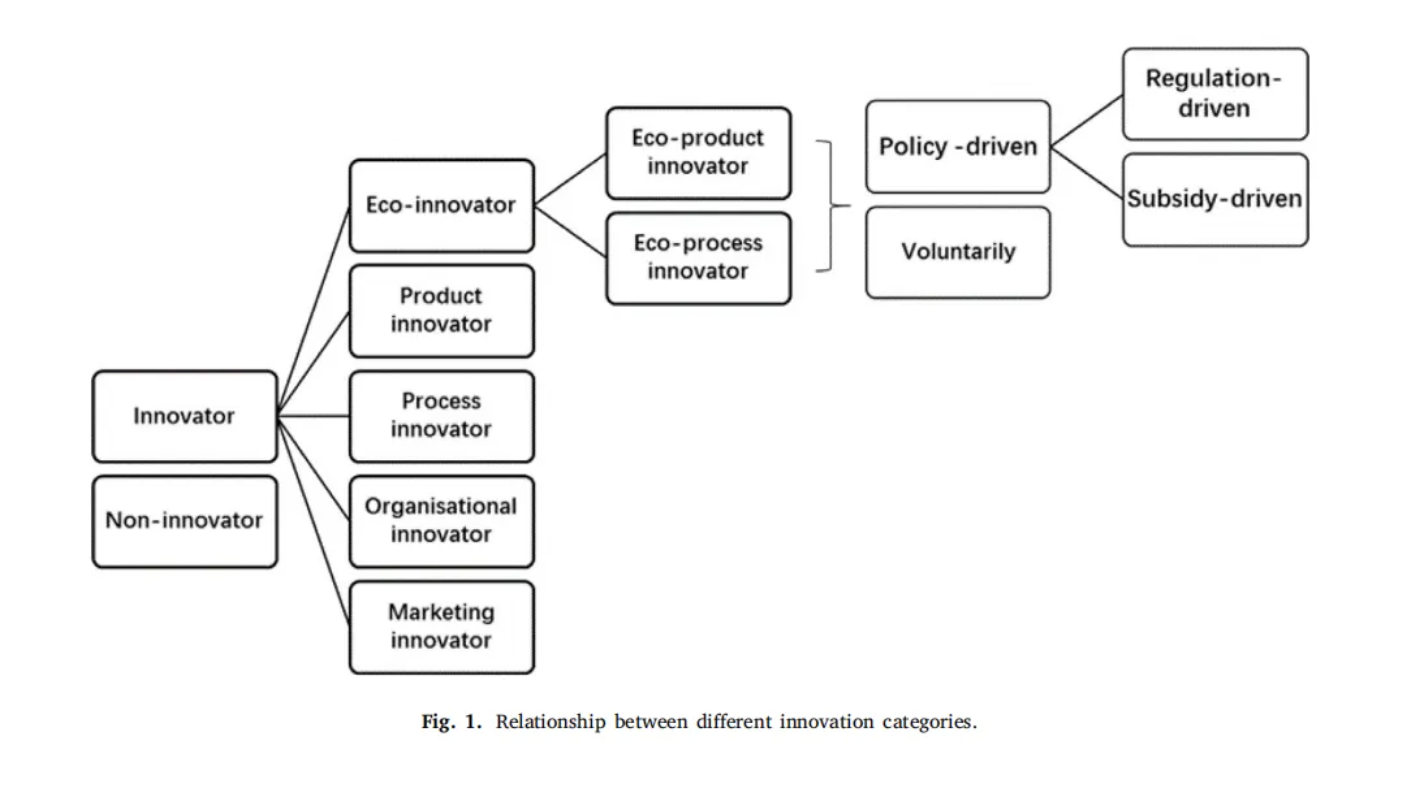

本文的数据整合了荷兰社区创新调查(CIS2008)、税务登记数据(TRD2010)和劳动力调查(LFS2010)。CIS2008调查了2006至2008年间的企业创新行为,包括生态创新、产品创新、流程创新、组织创新和营销创新的数据。使用CIS数据的好处之一是,它将生态创新分为产品和流程创新,并询问参与每种类型生态创新的动机。环境模块还询问了企业参与生态创新过程的动机。将企业分为三类:监管(合规)驱动的生态创新、补贴驱动的生态创新和自愿生态创新。图1为映射不同创新类别之间关系的示意图。

本文将企业定义为创新者,如果它们在调查期间报告了至少一项创新活动。然后,本文将CIS2008与LFS2010合并,使用LSF2010能够识别数据集中每个工人的职业。本文为LFS2010中列出的每个职业分配一个绿色指数值,范围在0到1之间。其次,并通过税务数据TRD2010追踪他们的雇主,且可以计算在2008年CIS2008调查发生后两年内每家公司的员工人数,解决了研究人员只能考虑创新对调查年份就业影响的问题。

通过数据处理,本文得到了4340家公司的样本。样本中,大中型企业占比较高,2010年平均每家公司有322名员工,其中12名是绿色员工。进一步分析显示,绿色工作提供更高薪酬并要求更高技能,这与现有文献一致。

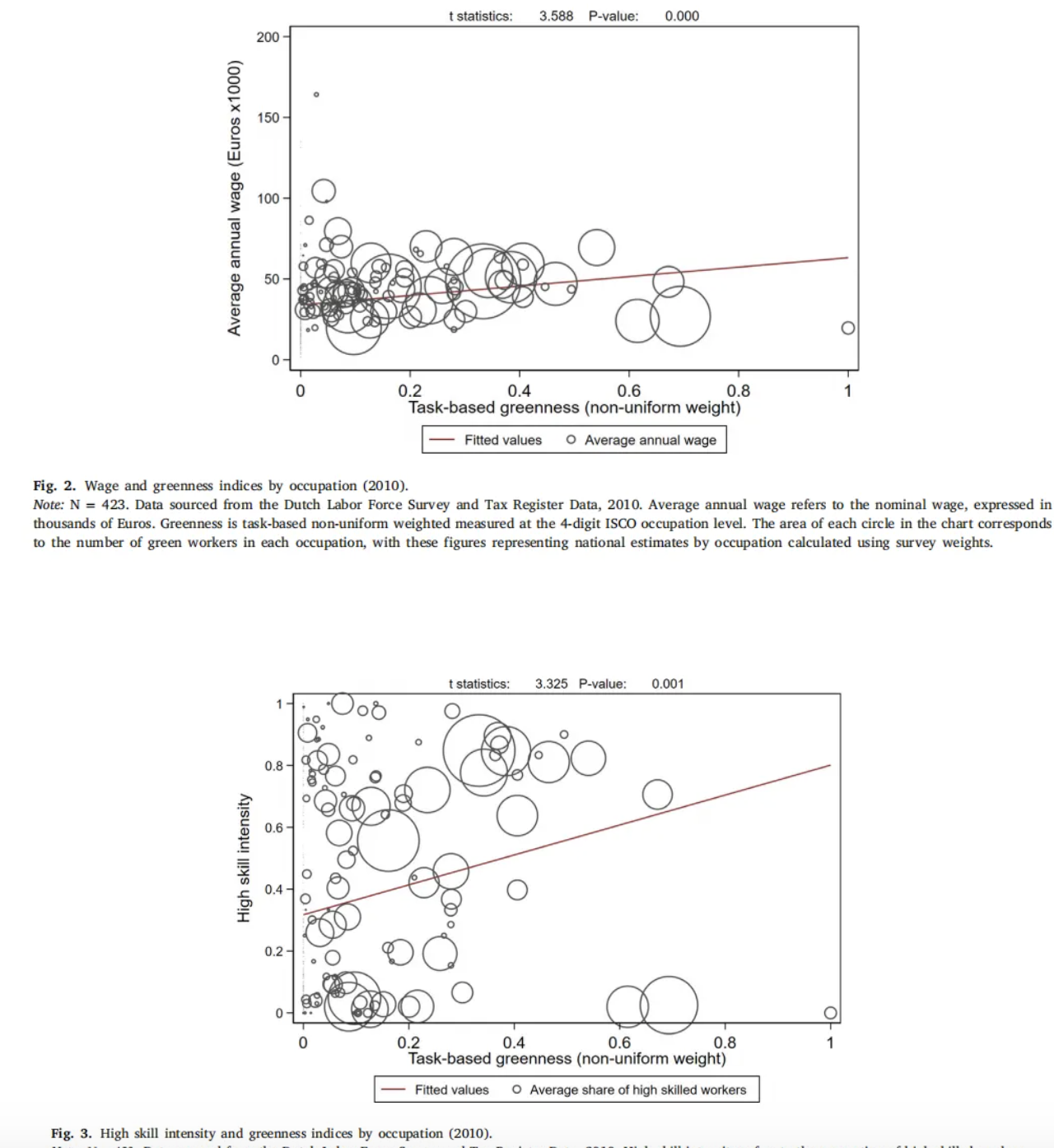

图2根据2010年劳动力市场调查数据,绘制了每个职业的平均年薪与基于任务的绿色指数的对比图。向上倾斜的拟合线表明,平均年薪和基于任务的职业绿色指数之间存在正相关关系。图3根据基于任务的绿色指数绘制每种职业的技能密集度(高技能工人的平均份额),表明在职业的技能强度和基于任务的绿色指数之间存在正相关。分析表明,绿色工作往往提供更高的薪酬,并需要更高的技能水平(Peters,2014;Consoli et al.,2016;Vona et al.,2019)。在荷兰标准行业分类(SBI2008)的第一个两位数级别构建了16个行业级别变量。

3.3 被解释变量

本文使用员工总数的对数(总就业)和绿色员工数的对数(绿色就业)作为本文的因变量。此外,本文遵循Kunapatarawong and Martínez-Ros(2016)计算本文两年后的因变量,在本例中是2010年,以帮助缓解内生性担忧。

3.4 解释变量

关键解释变量来自CIS2008,如果公司在2006-2008年间引入了一项具有环境效益的创新,本文将其视为生态创新者。这些效益包括减少材料和能源使用、减少排放或提高产品可回收性。本文还能够区分最终用户使用产品所产生的环境效益,本文称之为绿色产品创新(生态产品创新者),以及企业内部商品和服务生产所产生的环境效益,本文称之为绿色流程创新(生态流程创新者)。为了控制创新对就业的总体影响,本文还纳入了其他创新类型的变量。

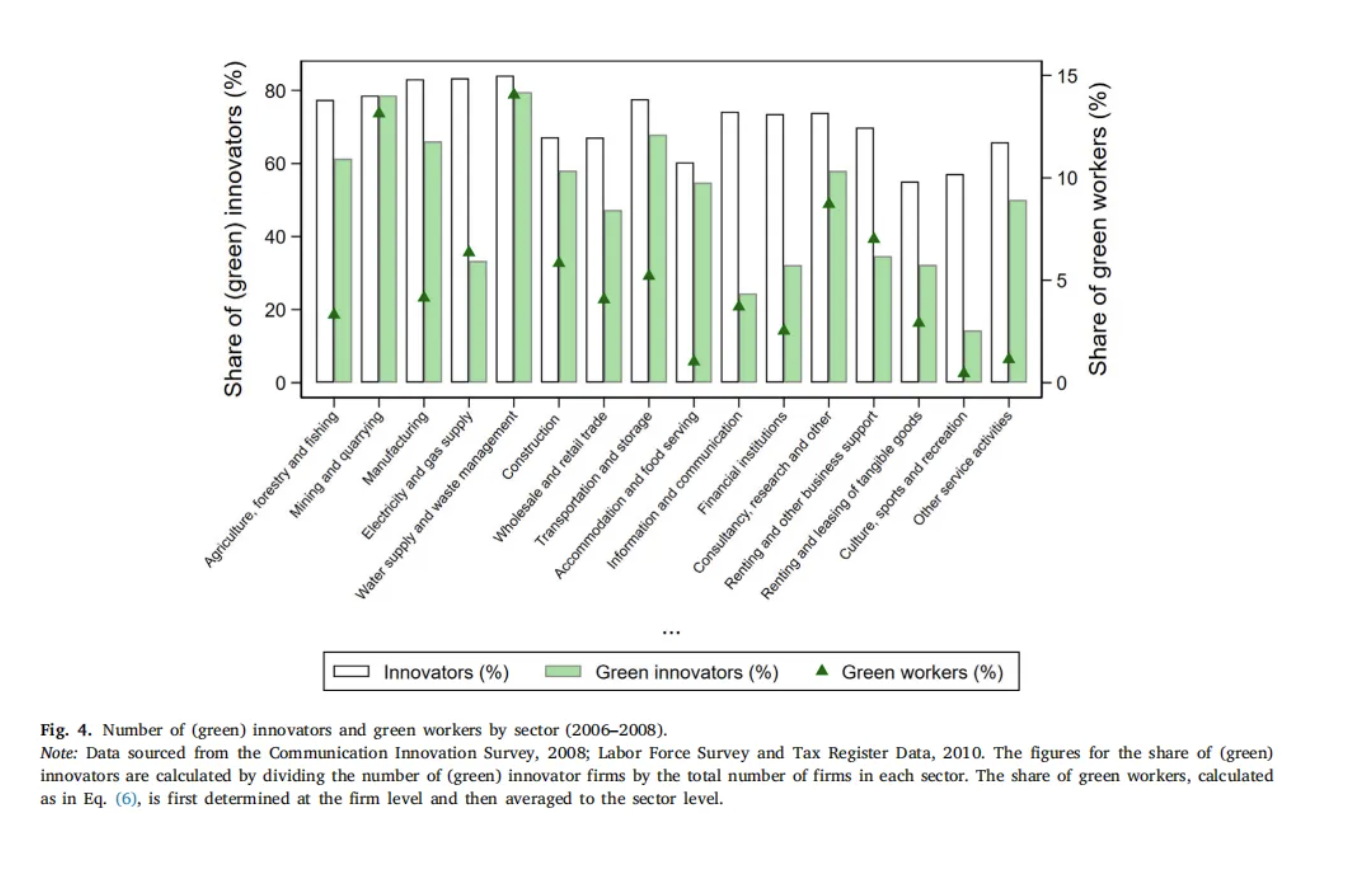

图4显示了各行业的创新者比例、生态创新者比例和绿色工人比例,表明不同行业的绿色创新者和绿色工人分布存在差异。采矿和采石以及供水和废物管理部门的创新者和生态创新者比例很高,绿色工人的比例也很高;制造业显示出高创新水平但绿色工人比例适中。为了研究生态创新动机对就业模式的影响,本文区分了政策驱动和自愿生态创新,并分析了不同动机对就业的影响。

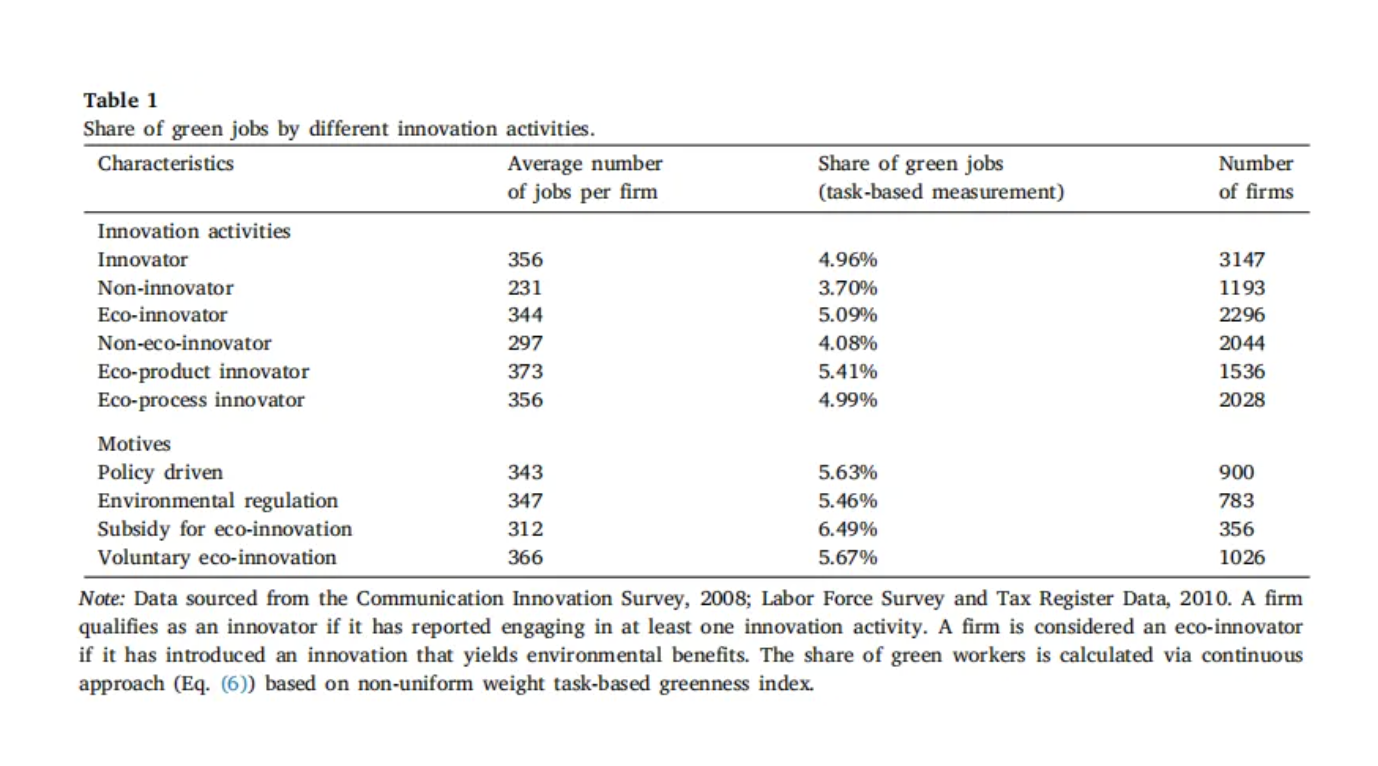

表1展示了创新者和生态创新者的特征及其动机。创新者和生态创新者的企业规模和绿色工作比例均高于非创新者。生态创新者的绿色工作比例略高,尤其是生态产品创新者。表1还表明,政策驱动的生态创新者,尤其是获得政府补贴的企业,其绿色工作比例最高。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号