图片来源:BBC中文网

原文信息:

Ding, Y., Wang, X., de Brauw, A., & Qiu, H. (2024). Catch up with my husband as I can: Women’s decision-making power consequences of China’s poverty alleviation relocation program. World Development, 173, 106433.

01

引言

贫困常被认为是性别不平等的根本原因。已有研究指出,当经济发展减少贫困并改善了公众福祉时,妇女的状况往往会比男性改善更多,从而有助于缩小性别不平等。事实上,贫困妇女经常陷入贫困和低权力的相互强化的低水平均衡状态,这一难题是相关贫困陷阱理论的研究的核心。本文想要探讨的问题关键问题是:扶贫计划能否真正赋予贫困妇女权力?或者说,家庭内的如此陷阱,是否根深蒂固?

本文以中国的易地扶贫搬迁计划(PARP)和妇女家庭内决策权为代表,研究了扶贫计划与妇女权利的因果关系。文章通过2SLS回归识别因果关系,提出了可能的影响机制。此外,本文还构建了家庭内部决策权综合度量体系,为中国扶贫计划的成果评估提供了补充。

02

背景:中国易地扶贫搬迁项目

作为中国扶贫战略的重要组成部分,易地扶贫搬迁计划(PARP)的目标是将贫困人口从偏远、条件恶劣的地区搬迁至更好的地点。PARP的试点可以追溯到上世纪80年代的一种生态移民。政府于1993年推出“八七扶贫攻坚计划”,后,PARP计划逐步扩大到其他省份。官方统计数据显示,从2001年到2015年,中央政府投资了363亿元人民币,搬迁了680万贫困人口。

本文的研究聚焦在PARP的最新和最为密集的阶段,即2016年至2020年,该阶段在22个省份实施。自2015年以来,大部分尚未脱贫的人口聚集在内陆和山区地区。从2016年到2020年,有超过960万搬迁脱贫人口,该项目的预算约为6000亿元人民币。

PARP的性质可以概括为一种有条件的自愿搬迁计划。首先,村委会在居民提交搬迁申请之前,先筛选和核实家庭的资格,以确定其是否为贫困户。然后,搬迁的时间主要由地方政府确定,基本与家庭自己的决定无关。其次,PARP的目标家庭可以选择自愿参与,且即使在获得全流程批准后,他们也可以选择撤回搬迁申请。即,PARP只搬迁那些选择自愿搬迁的、有搬迁资格的家庭。

搬迁目的地实施了各种支持措施,以帮助搬迁家庭。其一是扶贫车间,这些车间为具备工作能力的搬迁人口创造了就业机会,工作时间灵活,特别适合老年人和家庭主妇(Zhang et al.,2023)。这些车间还为工人提供培训,提高他们的职业技能和经济能力,可能对女性工人的收入潜力产生重大影响。另一个值得注意的改善是与原住村庄相比,定居地更靠近县城,配备了更好的基础设施、交通条件以及学校和医院等公共服务设施。

PARP可能会改变搬迁家庭在原村庄拥有的承包土地的权属。尽管搬迁后仍然有权在原村庄占用和使用承包土地,但新定居地与原村庄的距离较远,可能促使他们出租土地(Zhang et al.,2023)。

除了这些一般特点外,搬迁类型差异(集中安置和分散安置)会带来一些差异影响。选择集体安置的家庭将获得由地方政府分配的免费公共住房,而选择分散安置的家庭将获得购买或建造新房的补贴。此外,搬迁户可以选择搬迁地,取决于资源的自然分布和搬迁户的比较优势。例如,熟练技工被鼓励搬迁到城镇、工业园区和旅游胜地(称为城市搬迁),而具有务农经验丰富的人则被建议搬迁到新的村庄(称为农村搬迁)。

03

数据

(1) 调研

本研究中使用的数据来自PARP计划下对农村贫困家庭的纵向调查。中国人民大学于2016年开始的基础调查,采用了分层随机抽样的方法,对8省16县易地搬迁情况进行调查,并在2017年、2019年和2021年,对受访搬迁户、安置社区以及拟搬迁户和原籍村进行了追踪。

在2019年和2021年,团队设计了额外的问卷模块来深入研究家庭内部决策的动态。该调查向家庭受访者询问了负责6项决策的决策成员。问题如下:谁主要决定1)购买耐用品和住房,2)购买日常用品,3)杂货食材购买和烹饪,4)家务,5)儿童教育和6)人情往来(如婚礼、葬礼等)。通过对这些问题的回答(女性决策=1,男性决策或共同决策=0),刻画女性在家庭中相对决策权。其他变量选择设计在此不赘述。

(2) 样本筛选

首先,考虑到决策权相关问题加入问卷的时间,只考虑2019年和2021年受访样本。第二,排除了受益于类似扶贫政策(包括危房改造计划、美丽乡村开发和旧房重建)。第三,样本仅限于已婚户主及其配偶。根据以上条件,在两年内从969户家庭中获得了1938个观察样本,涉及134个原籍村庄和153个安置社区/村庄。

04

实证策略

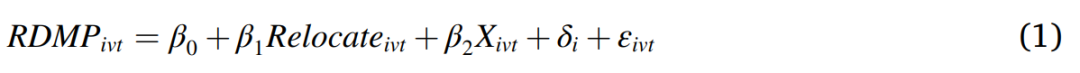

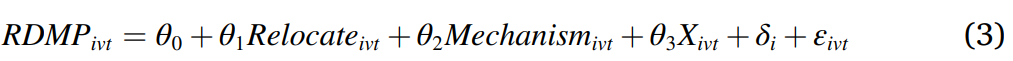

为了研究搬迁对(已婚)妇女相对决策权的影响,建立以下模型:

RDMP为妇女相对决策权。

由于反向因果关系和潜在的选择偏差,搬迁决定可能不是外生的(Bazzi et al.,2016;Nakamura et al.,2021)。比如说,如果妇女话语权较高的家庭比妇女话语权较低的家庭更有可能选择搬迁,那么搬迁家庭的妇女可能比非搬迁家庭的女性拥有更高决策权的可能结果并不是由搬迁引起的。因此,本文选择我们使用“动员会议次数”作为工具变量。在这些动员会议中,村委会干部详细解释了搬迁政策;符合条件的家庭可以向村干部咨询更多关于PARP的信息。因此,第一阶段估计方程如下:

05

结果

(1) 基准回归

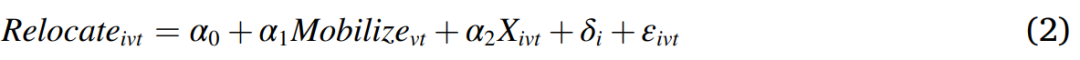

从(1)(2)列OLS估计可知,考虑家庭固定效应比县级固定效应估计更准确、估计系数更大。为了减小潜在的负的偏误,再2SLS的估计中考虑家庭固定效应。

在2SLS估计中,为了确保工具变量的有效性,作者通过1)搬迁户和非搬迁户参加会议频数对比图(原文Figure A3),2)第一阶段F值(17.04),3)回归检验搬迁动员会次数与“普通政策条例”相关性和“妇女权益相关政策”相关性,检验、支持了工具变量的外生性和相关性。

(3)(4)列结果显示,在控制其他变量和家庭固定效应的条件下,扶贫搬迁户妇女的决策权比未搬迁家庭的决策权大1.404。更确切的讲,使用对照组中的−2.4作为基线,均衡将增加到−1。即,对非搬迁户,丈夫比妻子多做家庭6种重要决策中的2个方面的决定(或接近2.5);而对搬迁后,丈夫只比妻子多做出1个方面的决定。

(2) 稳健性检验

方法1:考虑到PARP的阶段性,只采用2021年前完成扶贫搬迁的样本进行分析;

方法2:由于集中安置和分散安置的差异,集体搬迁的时间在很大程度上取决于安置社区的建设过程,而分散安置不具有这一特点。这一特征可以说在选择集体搬迁的家庭的搬迁时间上造成了更外生的影响。因此,只采用集中安置的样本进行分析;

方法3:为了解决因变量中潜在的测量误差,进一步构建了女性相对决策指数的替代测量方法(主成分分析);

方法4:为考量由时变、不可观测因素导致的潜在偏差,采用了Oster(2019)提出的方法,报告“选择比”(selection ratio);

方法5:搬迁可能会对妇女在对照组中的相对决策权产生潜在的溢出效应,因为搬迁可能会破坏将搬迁户与其原村庄联系起来的传统社会联系。例如,如果关系较弱的家庭更倾向于搬迁,搬迁过程可能会无意中强化控制组内的传统社交网络。因此,搬迁可能会对妇女在未搬迁家庭中的相对决策权产生不利影响,搬迁对妇女相对决策权的影响可能被高估。为了缓解这种潜在的偏见,我们只关注未搬迁的家庭,尝试观察任何可能的溢出效应(原文Table 7)。

估计结果为基准回归的结论提供了有力支持:PARP对妇女决策权的影响仍然显著为正,结果稳健;不可观测因素导致的偏差不显著;潜在的对控制组的溢出在统计意义上并不显著。

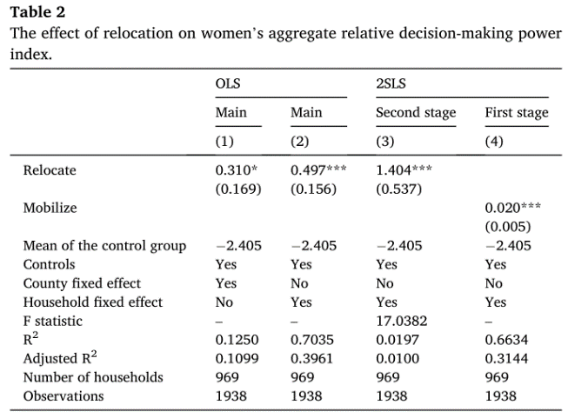

(3) 妇女相对决策权变化的分解

妇女总体相对决策权的积极变化并不一定意味着妇女在家庭中的决策地位的提高。不同决策的重要性各不相同,女性可能会控制更多不太重要的决策(如与家务、购物和烹饪有关的决策),而牺牲对更关键决策的权力(Majlesi,2016)。为了调查哪些决策更有可能受到搬迁的影响,本文重新估计了搬迁对妇女在六项活动中相对决策权的影响。结果见下表。

妇女在儿童教育方面的相对决策权提高了0.709个百分点(第10列);换言之,大约一半的对决策权的平均影响可归因于有关儿童上学的决定。可能原因是,与男性相比,由于女性的利他主义倾向,她们更倾向于将资源分配给公共产品和服务(Becker,1976;Brown,2009;Duflo and Udry,2004)。在这种情况下,母亲对孩子教育的决策权相对强化,可能导致对教育的更多投资。

搬迁显著提高了妇女对社交、人情往来的相对决策权(第12列)。缺乏对婚礼和葬礼等社会事件的决策权,通常被视为欠发达地区女性权力被剥夺的关键因素(Leight and Liu,2016;Malapit et al.,2019)。外来移民削弱了传统网络的连接(Luke and Munshi,2011)。因此,搬迁可能会破坏原籍村的社会网络(由于婚嫁制度,男性主导着家庭内部决策和与外部关系的互动)。因此,搬迁也可以被视为重塑社会网络的一种手段,挑战中国农村根深蒂固的父权规范。

此外,可以看到,在购买耐用品、购买日用品、买杂货和烹饪三个方面,估计系数不显著;在不做家务的权利上,是显著为负的。这表明抽样家庭对搬迁的反应在各种重要决定中是不对称的。可能解释是,男性可能战略性地放弃了对一些重要决策的控制权,以避免与妻子发生潜在冲突,同时在整体家庭决策中保持主导地位(Luke and Munshi,2011)。此外,搬迁后,妇女参与家务劳动的程度似乎有所增加。杂货店购物、做饭和做家务通常被认为是女性的责任,对这两项活动决策权的估计表明,传统的性别规范,至少在家务劳动方面,可能会持续存在(Bertrand et al.,2015)。随着家庭迁移到更发达的地区,女性更多地参与劳动力市场,但这种演变可能会加剧搬迁家庭中女性的负担。

06

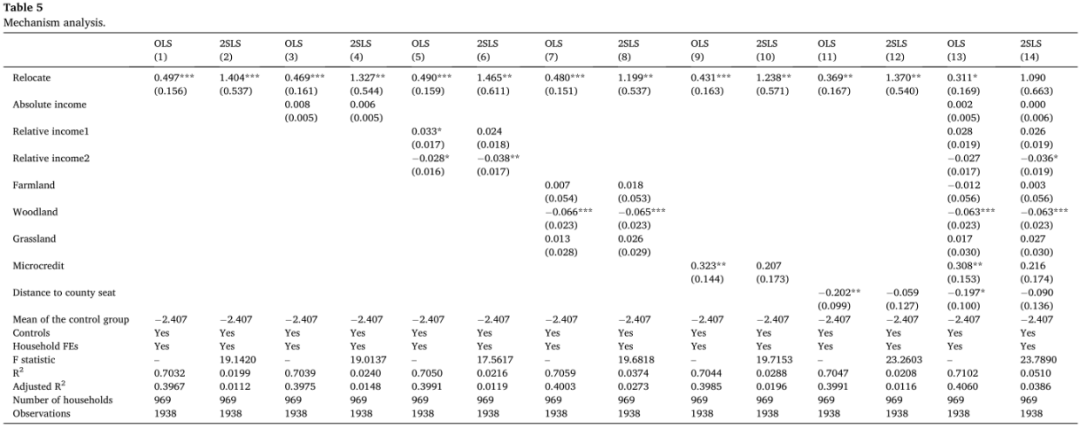

机制分析

本文通过估计以下方程,对影响机制进行说明:

基于搬迁的影响,本文对Mechanism代表的机制变量的选取包括:1)增加以妇女绝对和相对工资收入衡量的收入自主权;2)以家庭承包地代表的产权的改变;3)缓解预算约束(以家庭获得小额信贷的机会衡量);4)给女性的时间上带来的自由(以距最近的县城的距离衡量)。回归结果如下。

(1) 提高收入自主权:妇女工资收入的绝对和相对变化

妇女绝对工资收入的变化(家庭非农工资收入中妻子贡献的比重)。搬迁组的女性平均每年比对照组的女性多挣2284元(增长超100%)。回归结果显示,妇女绝对收入的增加与她在家庭中的相对决策权的增加有关。具体而言,与非搬迁户妇女相比,搬迁后妇女更有可能通过政府、企业和合作社获得就业。

妇女相对工资收入的变化(妇女与其丈夫的非农工资收入之间的差额)。进一步地将其分为两类:当妻子的收入高于丈夫时,为表格中的Relative income1;当丈夫的收入高于妻子时,为Relative income2。结果显示,只有当妻子的收入高于丈夫时,她的相对收入的上升才能增加她在家庭中的决策权;反之,如果妻子收入本来就低于丈夫,那她相对工资的上升反而会削弱她的决策权。

(2) 产权变化:承包地减少

由于数据限制,无法确定哪个家庭成员控制着承包地,文章通过承包耕地、林地和草地的面积分析土地对决策权的影响。

林地面积变量的估计系数是显著负的,这表明承包林地的面积与妇女的家庭内决策权呈负相关。抽样县、扶贫搬迁集中在山区,这些家庭持有的大部分承包土地都是林地。随着PARP为远离这些山区的家庭提供便利,承包林地也相应减少。而耕地和草地的结果并不显著。

此外,在2SLS估计下,搬迁变量的估计系数下降了14.6个百分点。即,承包林地的减少在解释搬迁对妇女家庭内部决策权的影响方面发挥着重要作用。表明中国现有的农村土地管理政策对农村妇女,特别是已婚妇女的土地权利构成了威胁,从而阻碍了她们在家庭中的赋权和福祉(Hare et al.,2007);因此,由于搬迁而减少的土地权利可能会增强生活在贫困中的农村妇女的权力。

(3) 缓解预算约束:提高获得小额信贷的机会

我们引入了一个衡量获得小额信贷的变量(家庭去年是否借了小额贷款,1=是;0=否)。

第(9)(10)列显示,使用2SLS估计时,小额信贷变量的估计系数在统计上并不显著;尽管如此,与第(2)列相比,第10列中重新定位变量的估计系数下降了约11.82个百分点。这一发现表明,改善贫困家庭获得小额信贷的机会是一个重要机制(尽管小额贷款没有针对妇女),通过该机制,PARP可以增强妇女的家庭内部决策权。

(4) 解放妇女的时间:改善到县城的通勤时间

性别不平等在很大程度上是由男女之间不同的时间使用模式推动的(Duflo,2012;Rubiano-Matulevich and Violaz,2019)。通过各种方法节省女性在家务和照顾上的时间,可以增加她们参与劳动力市场的可能性。相应地,通过PARP缩短家庭到最近的县城的距离,可能对女性的时间使用和外部决策产生重大影响。

第(11)(12)列展示了估计结果。离县城越远,已婚妇女的家庭内部决策权越弱。这意味着,改善进入县城的机会可能会对女性的时间使用模式产生影响。2SLS估计系数并不显著,并且搬迁变量上的点估计保持稳健,并且在数量上与第(2)列中的基准估计相当。搬迁家庭中妇女时间分配的变化不是影响妇女总体相对决策权的主要机制。

总的来说,实证结果表明,产权和非农工资(尤其是妇女的相对收入)是促进妇女在家庭中相对决策权增加的最重要的机制。

07

异质性分析

(1) 搬迁后经历时长

搬迁家庭的搬迁时间从2015年到2020年不等(故搬迁后到受访的时间不等,从1年到5年)。将未搬迁的家庭作为参考组。在OLS和2SLS估计下,2年、3年和5年的估计系数都显著为正,表明搬迁对妇女家庭内部决策权的影响即使在五年后仍然存在;但搬迁对妇女在家庭中的相对决策权产生的影响不会在很短(1年)时间内显现。

描绘的动态影响图表明,搬迁对妇女家庭内部决策权的影响随着搬迁后时时长的延长而增加。

(2) 搬迁属性(城市或农村搬迁)

参与农村搬迁对妇女的相对决策权产生了显著积极的影响。然而,搬迁与城市之间的交互项是不显著为负的,这表明搬迁对女性相对决策权的影响在城市搬迁和农村搬迁两种属性之间没有显著差异,可能是因为支持措施是根据搬迁的独特特点和家庭的相对优势量身定制的。

(3) 妇女非农就业状况

基于家庭议价能力理论,女性的决策权由威胁点决定,威胁点指的是她在婚姻之外可能获得的反事实效用(Kim and Benjamin,2021;Manser and Brown,1980年)。因此,即使已婚妇女不参加非农工作,她们的相对决策权仍受因搬迁带来的更多的选择的影响。

结果显示,搬迁对参与非农就业和不参与非农就业的已婚妇女决策权的正向影响似乎没有差异,交互项系数不显著。对丈夫的非农就业状况也纳入了考虑,发现搬迁对妻子在家庭中相对决策权的影响可能与她丈夫的非农就业状况无关。

总的来说,对妇女非农就业状况的异质性分析与家庭议价能力理论一致,该理论在解释妇女家庭内部决策权的变化时,更强调外部选择,而不是实际就业状况。

08

结论

本文提供了实证证据,表明PARP(中国扶贫搬迁计划)能够显著提升妇女家庭内部的决策,特别是对于儿童教育、社交活动和日常商品购买等决策。机制检验结果说明,承包林地减少、妇女的绝对和相对工资收入变化、预算约束环节和更接近附近的县城,是搬迁效应发挥作用的重要机制(前两个机制最为重要)。此外,异质性分析显示,搬迁效应具有持续性,但在城市和农村搬迁家庭之间以及在参与非农工作和未参与非农工作的妇女之间没有显著差异。

即使妇女不是扶贫计划的针对性目标,PARP的确可以惠及贫困妇女。赋予贫困妇女特别是土地产权和就业机会的政策也非常重要。

作者简介:赵雪梅,华中科技大学硕士生。研究方向:农村经济、发展经济。

交流邮箱:

Abstract

This paper examines the impact of a large-scale poverty alleviation relocation program in China on women’s intra-household decision-making power. Specifically, we investigate how the timing of relocation affects this power by analyzing household survey data from 2019 and 2021. We employ an instrumental variable strategy to address potential reverse causality and selection bias. Our findings suggest that relocation has a significant positive effect on women’s relative decision-making power within households, which is largely due to increased control over decisions concerning their children’s education and social events. This impact is sustained and strengthens with longer durations of relocation. Mechanism analysis reveals that the relative increase in women’s decision-making power is primarily driven by the reduction of contracted woodland in relocated households and changes in women’s off-farm wages.

声明:推文仅代表文章原作者观点,以及推文作者的评论观点,并不代表香樟经济学术圈公众号平台的观点。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号