原文信息:

Balboni, C., Bryan, G., Morten, M., & Siddiqi, B. (2020). Transportation, Gentrification, and Urban Mobility: The Inequality Effects of Place-Based Policies. MIT Economics Working Paper.

图片来源:百度图片。

一、引言和背景

据估计,到2050年,发展中国家的城市将需要容纳超过20亿的人口(联合国,2018年)。居住在人口密集的城市地区的人口数量的增加有可能极大地提高生产率,但实现这些收益需要提供大量的公共产品,随着人口密度的增加,公共产品变得相对更为重要。这些公共产品的很大一部分将是“区域导向的”,因为它们是提供给一个地方,而不是一群人。这一套服务包括交通连接,如轻轨,与区域地理位置、学校建筑、公园和卫生基础设施相联系。

由于人们在城市内的流动性相对较强,因此任何基于地点的基础设施对一个地点的宜人环境的显著改善,基本上都可以由那些有足够的钱来支付可能伴随宜人环境改善而来的更高租金的人购买。这导致了中产阶层化(gentrification)的可能性,即社区变化的特点是改善的设施和租金上涨,可能导致低收入的现有居民被高收入的迁入者所取代(Kennedy和Leonard, 2001)。要确保穷人从这些政策中受益是困难的,甚至有可能,这些类型的服务的可用性的有限增加会使贫穷的租房者处境更糟。

这些发展中国家城市基础设施改善和城市再生过程中潜在的意外后果,引起了公众以及两国政策制定者的广泛关注(Amirtahmasebi et al., 2016; UN-Habitat, 2012)。这样的担忧通常集中在贫穷的租户身上。他们是一个群体,如果他们无法负担租金的增长也就不能享受房地产升值的好处,他们可能特别容易受到中产阶层化的影响(Mayo and Angel, 1993; Martin and Beck, 2018; Kennedy and Leonard, 2001)。检查中产阶层化可能影响这一群体的渠道,对于确保项目规划,最小化此类不良后果同时克服项目实施中潜在的政治经济约束是非常重要的。

本文研究对象达累斯萨拉姆市,经济增长率为6.5%,是非洲经济增长最快的城市之一。交通拥堵一直是该地区一个严重的问题,估计对其每天造成180万美元的生产力损失。为了帮助应对这些挑战,该市从2005年到2035年开始实施一个横跨141公里的六期快速公交系统(BRT)。该系统的第一阶段于2016年5月开始运营,在2016年5月,将城市的中央商务区与城市西北部的居民区连接起来。在其运营的第一年里,该系统每天可以搭载16.5万名乘客。

基于此,本文使用在达累斯萨拉姆收集的两个维度面板数据集,通过调查达累斯萨拉姆的快速公交系统(BRT)可能产生的影响来研究这些问题。本文的边际贡献主要体现在,不同于已有研究,本文提供了一个非同质模型,它保留了使用精确方法的能力,这种方法需要更少的数据,并在结果和数据之间提供了某种程度上更紧密的联系。文章还进行了原始数据收集,收集了一组家庭和结构,以便直接观察城市中流离失所的人。

二、数据来源

1. 基线住户调查

2016年2月,在BRT第一阶段开始运营之前进行了基线家庭调查。使用地理抽样策略,通过沿着12个弧以相等的间隔选择141个聚类,确保覆盖整个达累斯萨拉姆市,这些弧的半径从中心商业区以1.5公里的间隔增加,在其中125个聚类中进行了访谈。总共1748个家庭同意接受访谈。文章对每个家庭进行了三次访谈,包括家庭人口统计,居住信息,资产,消费,教育和就业等信息。同时对年龄在17岁以上的男性和女性受访者进行了单独的就业、收入、通勤和社区设施等调查,共有3104人进行了调查。

2. 终端住户调查

从2019年2月至5月进行了一项家庭调查。本次调查跟踪了所有基线受访者和结构。因此,如果一个基线家庭已经离开其基线结构,该家庭将被跟踪到其新结构,并对其新结构中的原始家庭和其原始结构中的新住户进行访谈,还跟踪了从基线家庭分离搬到其他地方的基线受访者,并对他们的新家庭进行了家庭调查。总的来说,本次调查接触了89.8%的基线样本,并在终点成功测量了79.6%的样本,个体接触率为84.9%,成功地调查了69.7%的原始个体样本。

3. 行程时间数据

2016年1月进行了基线旅行时间调查。调查人员在达累斯萨拉姆周边的6个地点和中央商务区之间乘坐小巴、出租车、摩托车和人力车,记录每条路线上的GPS位置和时间戳。总共完成了812次旅行,跨越了一周的不同天数和一天的不同时间。这些数据被用来计算汽车和公共交通的平均基线旅行速度。

4. 人口数据

达累斯萨拉姆人口统计地区的人口数据来自该国最近一次人口普查,即2012年人口和住房普查。这给出了每个普查区域按性别进行的总人口计数。调查区域覆盖达累斯萨拉姆87%的人口。

三、动机事实

1. 快速公交系统的使用及其对出行时间的影响

本文首先询问受访者是否使用BRT,BRT是否改变了房价,以及BRT附近的人口构成是否发生了变化。调查中31%的受访者表示在过去7天内使用过BRT。在住在第一阶段附近的人中,35%的人报告使用快速公交系统去由该线路连接的大型公共市场, 12%的人报告使用快速公交系统去工作(有条件的工作)。居住在快速公交车站附近的高收入群体更有可能在过去7天内使用快速公交系统(58%,而低收入群体为47%)和使用快速公交系统上下班。

为了证明是快速公交系统减少了沿途的旅行时间,文章使用了在基线和终点收集的关于家庭前往卡里亚库市场(位于达尔市中心的第一阶段快速公交线路上)的时间的调查数据,并询问报告的旅行时间变化与旅行时间工具的相关性,进行了以下回归分析:

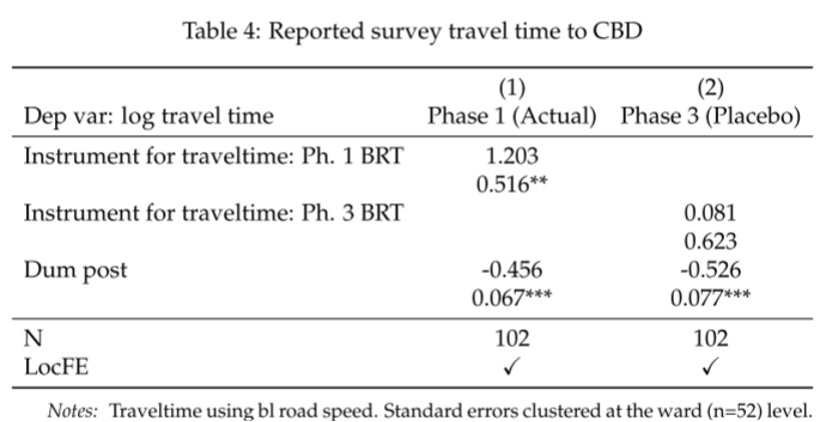

表4显示,调查数据中报告的到中心市场的旅行时间非常接近于1对1的下降,其中预测旅行时间纳入了BRT的第一阶段:弹性(β)为1.2。这一发现的一个问题是,在这一时期,城市主干道上的车速可能有了更广泛的改善。结合阶段3的预测旅行时间并不会预测报告的旅行时间的变化,从而减轻了对干线道路旅行时间趋势的担忧,从而解释了估计的弹性。

2. BRT对租金的影响

这些旅行时间的改善是否推动了当地租金的上涨?为了研究这一点,为了研究这个问题,在结构的层次上进行回归,其中l是结构所在的位置,t是时间段:

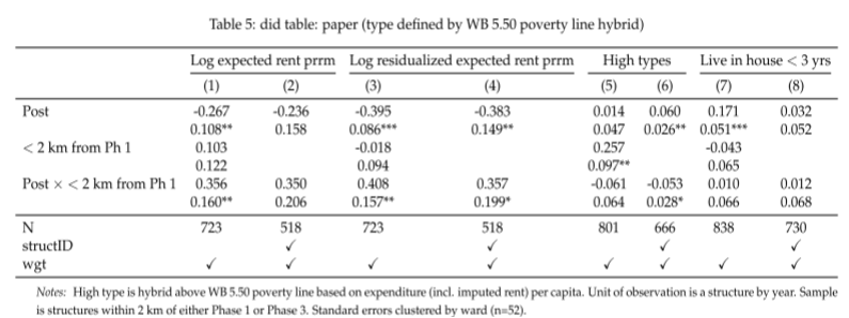

表5的第(1)-(4)栏表明,相比与3期相同距离的建筑,1期快速公交线路2公里内的建筑租金上涨更多。租金上涨增加了贫困家庭因租金上涨而被赶出该社区的可能性。但是,表5的列(5)和(6)表明高收入的比例下降了,而不是上升了。这表明,上面记录的当地租金上升并没有取代收入较低的现有居民。第(7)及(8)栏表示第1期附近楼宇的整体流失率不高于第3期。

为什么租金增加了,但高收入家庭的份额减少了?通过对高收入与低收入家庭的租金增长进行回归比较,结果表明BRT被广泛使用,特别是在高收入群体中,并改善了沿1期路线到目的地的旅行时间,快速公交导致新基础设施附近的不同租金有所上涨。

以上这些因素均表明,这种情况可能是与中产阶层化的担忧相关的。并且当前证据也表明,这些租金上涨可能对高档住宅的影响最为严重。与3期相比,在1期BRT路线附近居住的高收入群体比例有所下降。这些模式表明,住房市场和个人对居住地的偏好之间存在着复杂的相互作用。

四、模型设计与求解

1. 基本模型

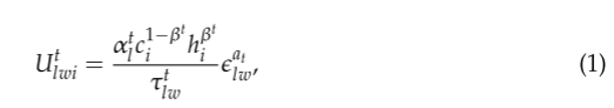

本文基于Ahlfeldt等人(2016)的典型通勤模型,在该模型中,工人基于随机偏好或生产力冲击,对以不同生产力、设施和通勤成本为特征的城市进行分类。其中一半是低类型(t = L),其中一半是高类型(t = H)。这些工人在一组地点决定在哪里居住和工作。t型工人i,决定住在l位置,并在w位置工作的效用:

上式中, 是t型的人所经历的位置l的舒适性,c是消费单位(以数字表示),h是住房单位,

是t型的人所经历的位置l的舒适性,c是消费单位(以数字表示),h是住房单位, 是t型的人在l和w之间的通勤成本,而βt衡量的是t型的人的消费相对于住房的相对重要性。术语

是t型的人在l和w之间的通勤成本,而βt衡量的是t型的人的消费相对于住房的相对重要性。术语 (一个lw舒适冲击)抓住了为什么生活/工作位置lw导致高舒适的原因。

(一个lw舒适冲击)抓住了为什么生活/工作位置lw导致高舒适的原因。

2. 计算BRT的福利影响

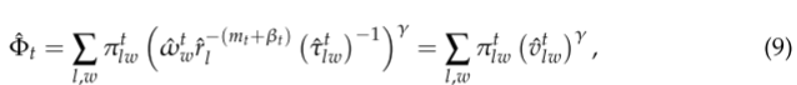

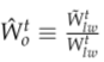

通过应用Dekle等人(2008)的精确帽子方法,可以推导出运输成本变化引起的总福利变化(按类型)的一个非常简单的表达式。回想一下,等式(3)中定义的 给出了特定类型总福利的度量,令

给出了特定类型总福利的度量,令 ,可以直接表明:

,可以直接表明:

其中,

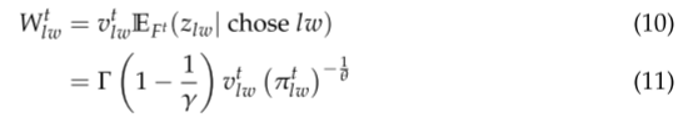

公式(9)有助于理解对整个人口福利的预期影响,但我们的目标是了解在干预时居住在某个地点的人的福利变化。所以将首先考虑居住/工作地点lw,然后推广到居住地点l。将干预前居住/工作在地点lw的t型人的福利定义为:

上式中,

其中 是干预前居住在lw地区的人的干预后福利。

是干预前居住在lw地区的人的干预后福利。

3. 通勤反应

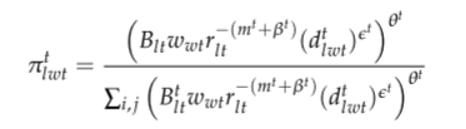

本文首先询问受访者是否使用重力模型为:

重力回归突出了高低类型可能不同的三种通勤渠道:(i)旅行时间 , (ii) 旅行时间与效用

, (ii) 旅行时间与效用 ,以及(iii)通勤弹性之间的弹性

,以及(iii)通勤弹性之间的弹性 。

。

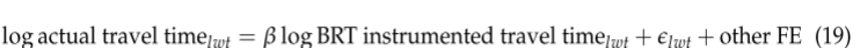

为估计快速公交系统对出行时间的影响,本文进行了以下回归,相当于对快速公交系统对出行时间的预测影响进行了第一阶段回归:

为了估计通勤和旅行时间弹性,我们注意到该模型隐含了以下两个回归,这给出了一种分别识别 ε和θ 的方法:

通勤引力:

工资引力:

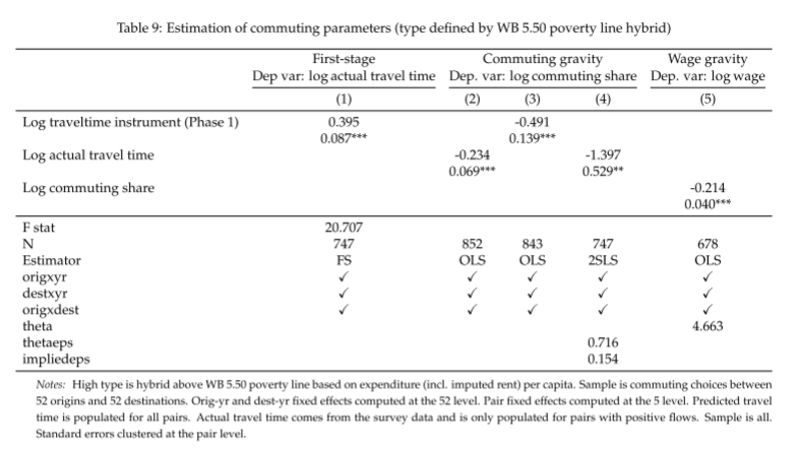

结果见表9, 第(1)栏显示了从家庭数据计算的实际旅行时间与预测BRT效应的工具之间的正相关关系。列(2)-(4)估计通勤重力关系。研究表明,通勤份额与观测旅行时间、以及由预测旅行时间测量的实际旅行时间列(4)负相关。第(5)栏显示,工资随着通勤的份额而减少。

4. 住房市场反应

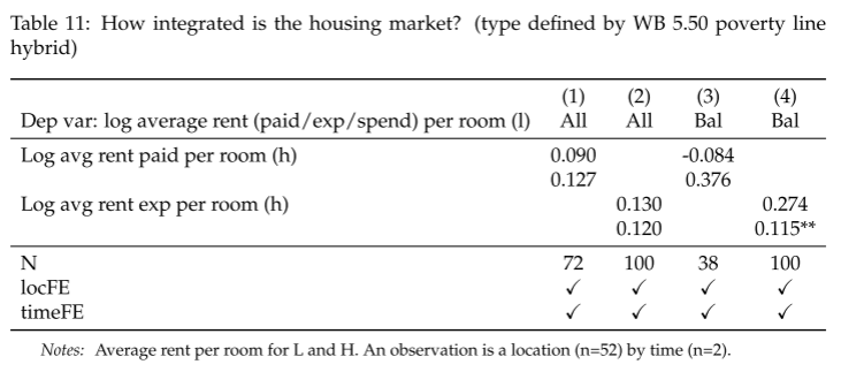

通过询问富人和穷人是否住在同一套住房,根据房屋的可观察特征和居住在高收入群体家庭的虚拟变量来回归报告的每间房屋的租金。表10报告了结果,大多数特征上的标志与预期一致一栋建筑可以从住低收入居民转变为住高收入居民,但当它这样做时,租金会增加。鉴于住房市场的隔离,低收入和高收入家庭的平均租金是否一致?表11的证据表明这两者是一致的。

五、结论

城市中的道路、铁路和其他公共交通都是具有“区位导向”性质的,都是在特定的社区中建造,那么这样的投资对穷人有益吗?如果人们在城市中流动,那么任何这种基于地方的投资都可能导致社区的变化,比如房租上涨,就会改变能负担得起这些投资附近生活的群体,从而改变了谁才能从这些投资中受益。为此,本文提供了一个易于处理的城市通勤模型来研究城市基础设施改善的分布效应。初步结果表明,以达累斯萨拉姆市为例,其快速公交系统(BRT)是一项有利于穷人的投资:估计,居住在快速公交系统附近的现有低收入居民的福利收益为3.0%,而现有高收入居民的福利收益为2.5%。总的来说,第一条快速公交线路主要从相对富裕的社区通往市中心,富人的福利收益大于穷人。第二条线路大部分有利于穷人,总的来说,所有六条线路建成后,我们预测福利效果相对平等。

为什么高收入群体和低收入群体的福利效应如此相似? 这一结果来自于对数据的综合观察。首先,人们事先在空间上的分布表明,达累斯萨拉姆没有哪个地区是富人或穷人特别喜欢的。这就意味着“转移”的代价并不高。其次,虽然不同类型的租金支出存在差异,但这种差异足以解释不同类型的居住地点对租金弹性的差异。鉴于此,我们得出结论,不存在很强的外部性,因此高收入群体涌入一个地区并不会强烈阻止穷人居住在那里。最后,对于人力资本在生产中的重要性的合理值,预测的通勤选择的小变化不足以对不同地点的生产率产生大的影响。在解释这些结果时,重要的是要注意到,如前所述,该模型很有能力产生“中产阶层化效应”,即(初始)穷人的受益远低于(初始)富人;数据表明,这种情况在达累斯萨拉姆市不太可能出现。

Abstract

Roads, rail, and other public transport in a city are “place-based,” in that they arebuilt in specific neighborhoods. Do such investments benefit the poor? If people aremobile within a city, then any such place-based investment can lead to neighborhoodchanges, such as rent increases, which change who can afford to live near these invest-ments and hence who benefits from them. We provide a tractable urban commutingmodel to study the distributional effects of urban infrastructure improvements. Wederive intuitive “exact hat” expressions for the welfare change of initial residents afterinvestment. We then apply the method to study the Dar es Salaam BRT system, usingoriginal panel data tracked on two dimensions (following households if they moveand surveying all new residents of buildings). Preliminary results suggest that theBRT was a pro-poor investment: we estimate a welfare gain of 3.0% for incumbentlow-income residents living near the BRT, compared with a 2.5% gain to incumbenthigh-income residents; across the city, poor gained on average 2.4% and rich gained2.3%.

推文作者:莫曦,湖南大学2022级应用经济学研究生。

电子邮箱:

声明:推文仅代表文章原作者观点,以及推文作者的评论观点,并不代表香樟经济学术圈公众号平台的观点。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号