图片来源:

百度图片

原文信息:

Mao J, Wang C, Yin H. “Corporate responses to air quality regulation: Evidence from a regional environmental policy in China.”Regional Science and Urban Economics(2023)

原文链接:

01

引言

近年来,中国的空气质量受到广泛关注。为应对2013年1月的雾霾天气,中央政府于2013年9月发布了《大气污染防治行动计划》,以此对空气质量实施更严格的规制,其规定了十项一般措施,目标地区为京津冀、长三角和珠三角,该计划被认为是中国历史上最严格的空气质量规制规定,并对工业部门提出重要要求。相关企业如何改变自身运作来应对日趋严格的空气质量规制是一个值得探讨的问题,本文对此进行解答。

本研究以《空气污染防治行动计划》为研究对象,通过分析大量制造业企业样本,探究行动计划影响企业环境绩效和工业活动的机制渠道。作者利用涉及70万家企业的国家税收调查数据库和行动计划政策文件中的相关数据,发现《行动计划》使得受管制的、排放强度高的企业减少了废气排放。同时,企业的产出并没有因为法律的实施而减少。进一步分析表明,该法规会通过替代非能源材料和中间体来实现技术效应驱动的减排。

本文的主要贡献分为三方面:第一,它丰富了有关环境法规对废气排放和工业活动影响的文献;第二,文章通过企业层面数据库,能够更准确地统一定义不同企业的环境政策严格程度的衡量标准;第三,本研究探讨了空气质量规制导致减排的多种可能途径,包括对排放规模、组成结构和技术的影响。

研究背景

02

2013年的《行动计划》要求建立区域环境治理的区域机制,以协调区域内省级城市之间的环境治理,主要目标是改善京津冀、长三角和珠三角三个地区的空气质量,对其中的高排放产业和高耗能项目进行了更严格的规制,重要措施包括加强工业排放标准,淘汰各种落后工业产能,升级工业锅炉。

理论上,国务院于2011年12月颁布的《国家环境保护第十二个五年规划》明确将环境保护纳入地方干部考核内容,根据中国区域分权体制,地方政府对其管辖范围内的许多经济问题和资源拥有一定控制权,可以通过行政禁令,终止银行贷款,甚至直接切断电力供应来对企业实施环境规制,进而影响企业行为。实践也表示,北京和上海等主要城市的空气质量有所改善。政府认为《行动计划》促进了PM2.5年平均浓度的下降,但已有研究对《行动计划》的环境影响的分析多依靠综合指标或案例研究,缺乏对企业如何应对该计划所作出的具体行动的探究。文章选择三个重点区域中北京、天津、河北、上海、江苏、浙江和广东的企业作为处理组。

03

研究数据

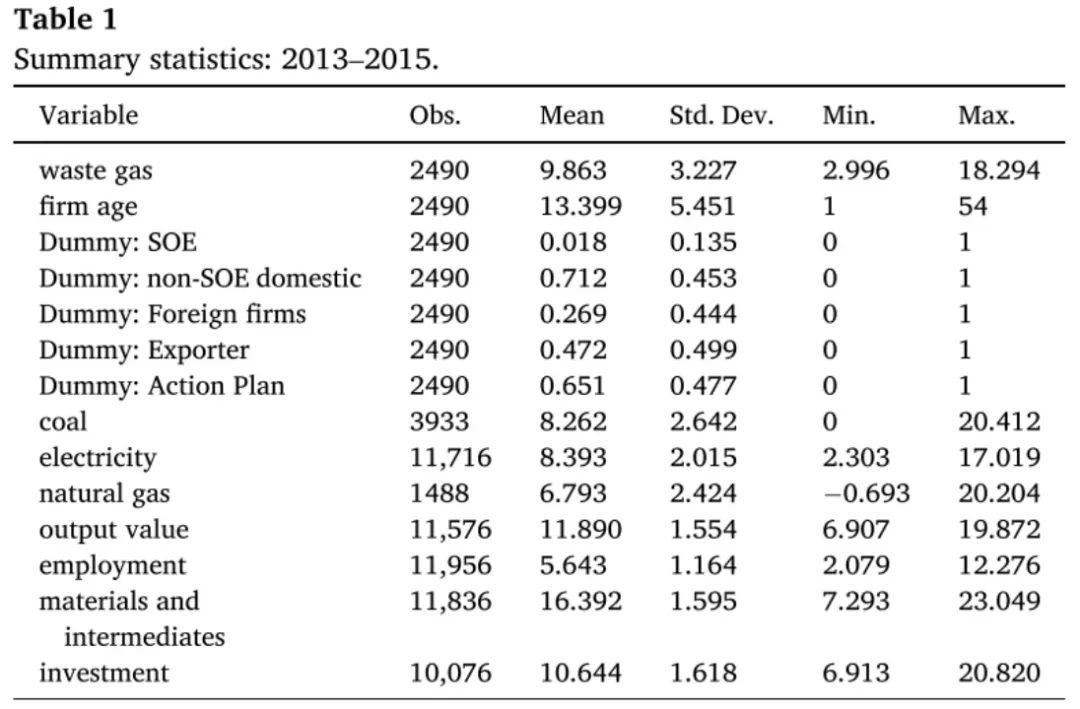

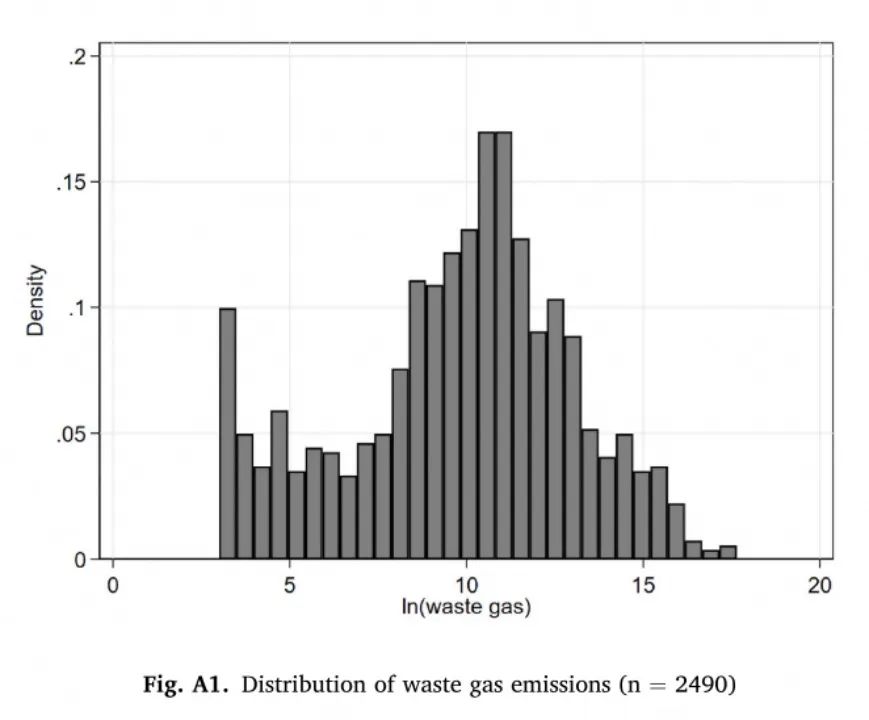

国家税务调查数据库提供了企业投入要素、总产出和废气排放及企业相关信息等数据。在本研究将废气排放作为衡量企业环境绩效的关键指标,将员工少于8人、负总资产、负固定资产和负产出及废气排放存在缺失值或明显错误的企业予以剔除。本研究还利用产出价格平减指数和2002年投入产出表计算得到特定行业的投入价格指数。根据行动计划政策文件,合并公司层面数据和空气质量规制数据(描述性统计如表1所示)。

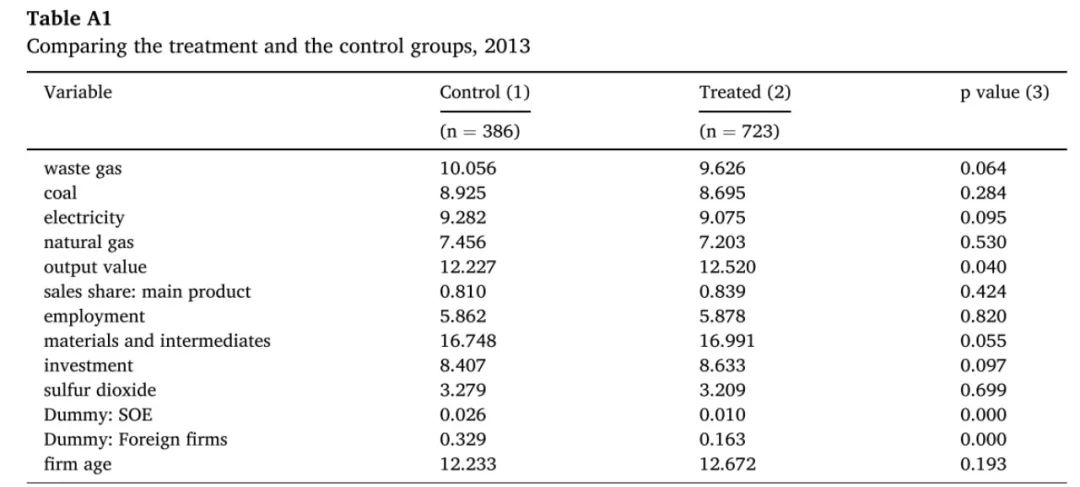

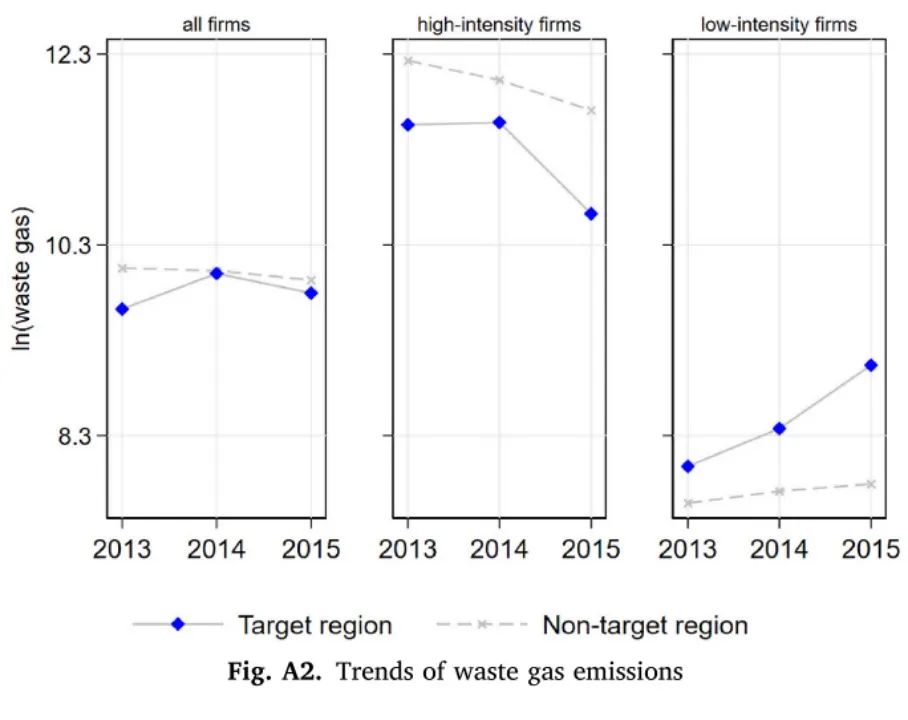

表A1表示处理组和对照组的比较情况,图A2为废气排放按是否目标区域和高/低强度企业划分的时间序列图,列出了是否目标区域的企业的平均排放量,据此结合企业2013年的排放强度将企业分成高和低强度企业。图A2显示2014-2015年目标区域企业排放量下降速度较快,主要来自于高强度公司。

04

实证策略

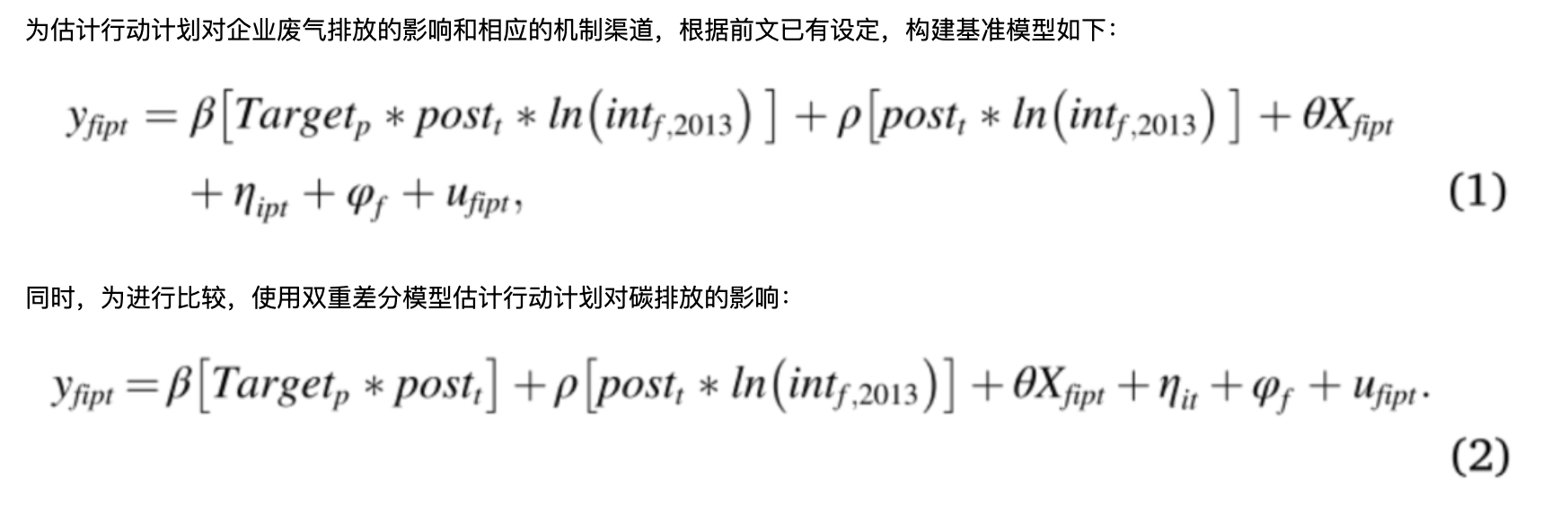

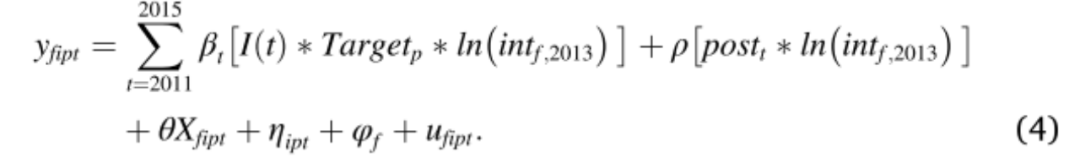

式(1)、(2)中的指标定义相同,yfipt 表示 p 省行业 i 公司 f 在时间 t 的结果变量(如废气排放、总产出、就业和煤炭消费)。Targetp *postt *ln(intf,2013) 衡量的是规制的严格程度,其中,Targetp 表示规制状况,如果 p 省是行动计划目标的七个省份之一,则取值1,postt 为时间虚拟变量,当其处于2014年及之后的年份则取值为1,ln(intf,2013) 代表企业 f 在2013年的废气排放强度,即单位增加值的排放量。Xfipt 是企业层面相关的控制变量,包括出口状态、企业所有权类型等。同时控制随时间变化的省份层面的固定效应和企业固定效应 ηipt 和 φf 。

05

实证结果

1. 基准回归

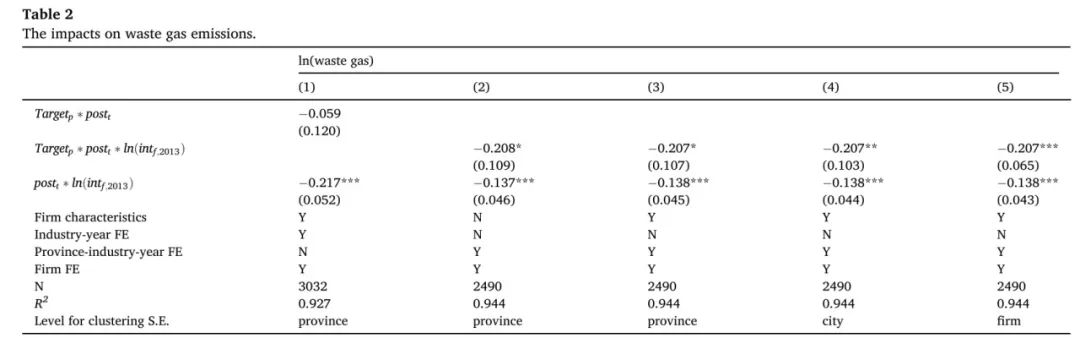

表2第(1)列结果显示《行动计划》减少了废气排放量,但是效应不显著。第(2)列控制了省份-行业-年份固定效应,第3列还控制了随时间变化的企业特征,皆具有显著负效应。根据列(3),表明受规制的高强度企业的废气排放量相对于低强度企业和非目标区域的其他高强度企业有所下降。在2013年,一家公司的排放强度每增加1%,该公司在实施《行动计划》后的废气排放量将减少0.21%。

2. 机制分析

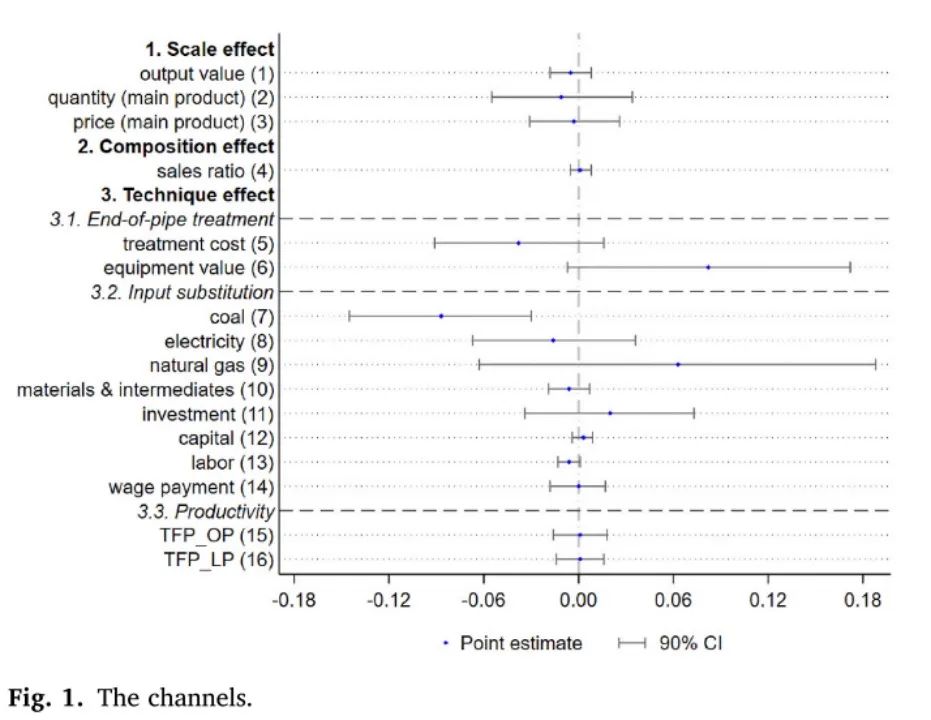

决策者要想了解《行动计划》是否有助于降低空气污染物的排放,应当明确《行动计划》影响企业的机制渠道,图1对机制分析结果进行了总结。

(1)规模效应:企业可能会缩小了他们的生产以应对行动计划,本文对企业的产值进行回归,图1第1行的结果不显著。考虑到规制可能通过价格效应减少输出量,进一步将产品数量和价格引入模型,第2和3行表明,行动计划对输出量及以主要产品的价格作为因变量,结果均不显著。

(2)结构效应:在实施更严格的规制后,企业很可能会改变其产品结构以降低排放强度。使用主要产品销售额与企业总销售额作比作为因变量进行回归,图1第4行的系数不显著,表明结构效应在此并没有发挥重要作用。

(3)技术效应:企业可能通过使用末端控制、投入替代、生产过程改变等技术来减少污染。在末端控制方面,图1第5和第6行都表明行动计划没有导致末端控制设施的增加。在投入替代方面,企业可以使用清洁能源来减少排放。图1第7行显示煤炭消费量在计划实施后显著下降,企业废气排放强度每增加1%,煤炭消耗量减少0.09%。但对比表2中行动计划对废气排放的影响约为0.21%,说明煤炭消耗量的减少不能完全解释该规定对废气排放的影响。行动计划鼓励企业用非能源材料和中间体代替煤炭,第10行中影响不显著,企业可能会增加其他类型的材料和中间体的使用。第11-14行结果均不显著。在生产过程方面,若环境管制提高了TFP,企业可能采用创新性生产技术,在不减少产出的情况下减少排放。虽然图1的第15和16行显示结果并不显著,但不意味着规制对技术进步没有影响。

3. 异质性分析

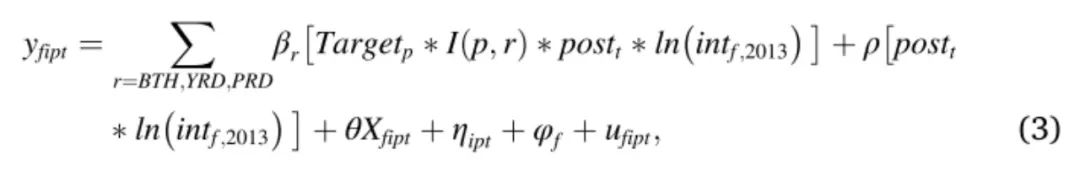

行动计划对企业的影响可能会因为地区、企业所有权和政治因素的差异而不同。在地区方面,根据目标地区BTH、YRD和PRD,更新模型如下:

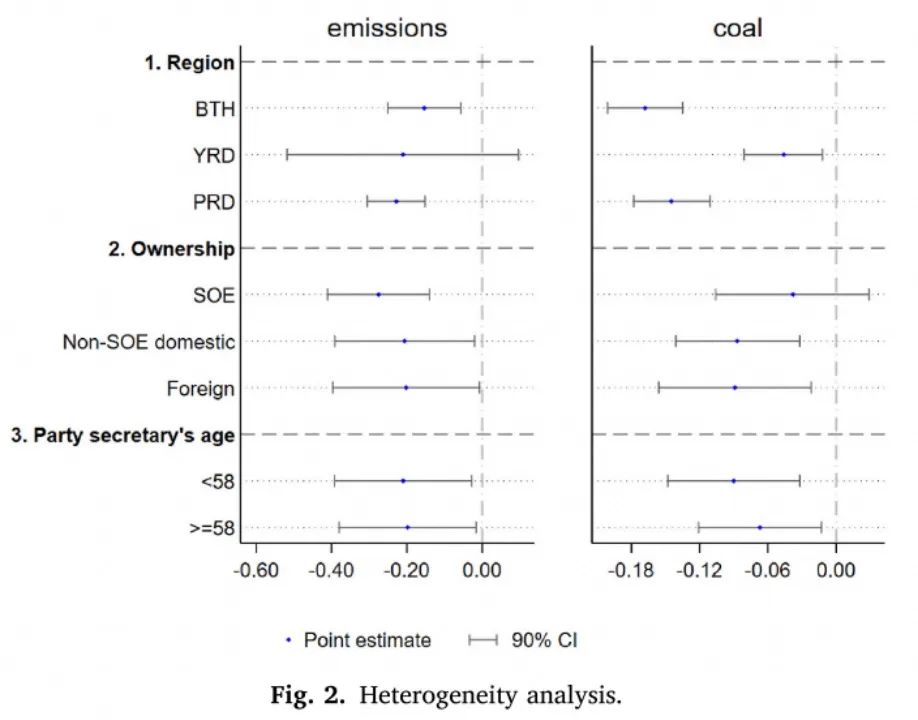

其中,若省p属于区域r,则I(p,r)= 1。图2第1-3行结果基本与基准回归一致。

在企业所有权方面,类似于模型(3),使用所有权类型和行动计划的相互作用项进行回归。图2显示,该政策降低了三种类型企业的排放量和煤炭消耗量,但国有企业煤炭消耗量的系数并不显著。在政治因素方面,政治因素可能会影响环境政策的执行,根据领导人是否接近60岁的年龄限制,在模型(1)加入相关交互项,回归结果表明,政策对不同领导人的城市皆具有显著影响,且领导人较年轻的城市影响更大。

06

补充分析和稳健性检验

1. 事件研究法

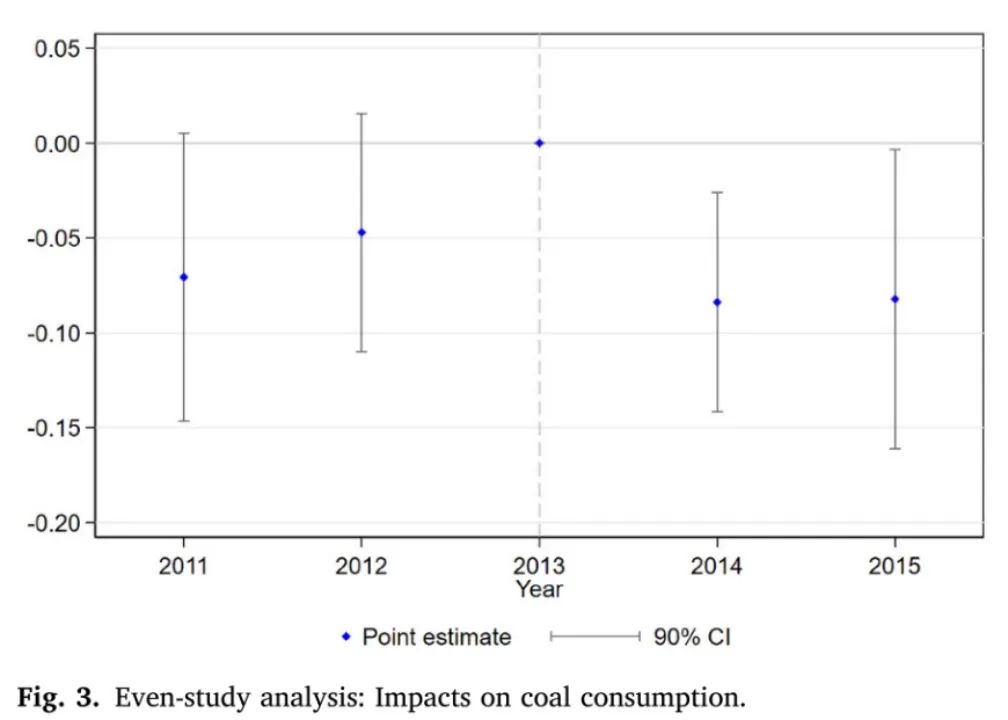

为避免基准结果是因为高强度与低强度企业不同的前定趋势导致的,设定回归模型如下:

图3表明,在实施行动计划前系数不显著,而政策实施后系数为负且均显著,进一步说明基准回归结果的可靠性。

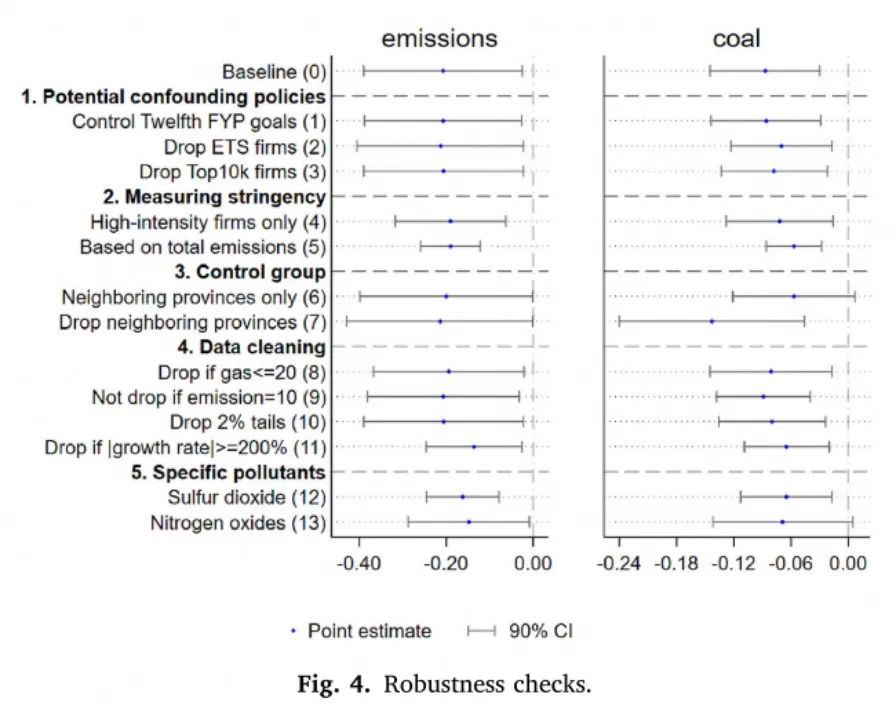

2. 稳健性检验

为进一步说明结果的可靠性,进行稳健性检验。首先,需要排除其他政策的影响,包括“十二五年规划”(FYP)、区域碳排放权交易体系(ETS)试点和“前10000”节能计划。为区分影响,重新设定模型:

政策变量被定义为“虚构年份、省级减排目标和各企业煤炭强度”的交互项,并分别从样本中删除ETS和Top-10k相关企业后回归。

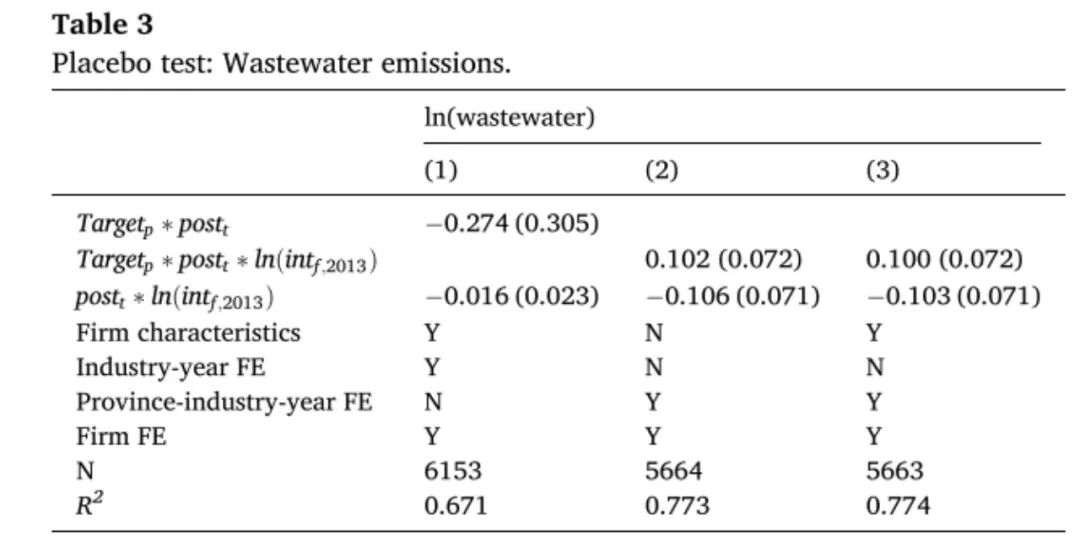

另外,本文还采用重新定义低强度企业、评估SUTVA、删除特定数据(A1)、使用二氧化硫和氮氧化物排放量衡量企业环境绩效、和安慰剂检验(表3)方法来进行稳健性检验,结果均支持原有回归结果。

07

结论

本研究探讨了制造业企业如何应对中国历史上最严格的空气质量法规,即“大气污染防治行动计划”。研究结果表明,该行动计划使排放强度高的受管制企业减少了废气排放,且随着规制增强,企业不会降低其产量或改变产品结构,而会使用其他非能源材料和中间体替代煤炭来减少废气排放,即行动计划的技术效应有助于企业减排。

作者:包梦菲,湖南大学2022级应用经济学研究生。

邮箱:

Abstract

This study examines how firms have responded to the most stringent air quality regulation in China’s history, known as the “Action Plan for Air Pollution Prevention and Control”. The main goal of the regulation is to improve air quality in three regions of the country. Based on an analysis of a large sample of manufacturers, our findings show that the Action Plan caused those regulated firms with high emission intensity to decrease waste gas emissions. Meanwhile, with the regulation in place, the firms’ output did not decrease, implying that the scale effect was not a driving force behind the emission reduction. Further analysis suggests that the reduction was likely driven by the regulation’s technique effect via substituting non-energy materials and intermediates for coal.

声明:推文仅代表文章原作者观点,以及推文作者的评论观点,并不代表香樟经济学术圈公众号平台的观点。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号