阅读:0

听报道

推文人 | 张恬 冷萱

文献来源:Benjian Yang, Mark DPartridge, Anping Chen, Do border effects alter regional development: evidence from a quasi-natural experiment in China, Journal of Economic Geography, lbaa018,

01 引言

长期以来,边界效应引起了经济学家的广泛关注,他们研究了国界对价格分散和其他经济结果的影响。最近边界效应引起了区域和城市经济学家的兴趣,他们关注边界带来的交易成本如何影响集聚经济,进而影响市场潜力/准入。包括《新经济地理》(NEG)在内的模型都认为,扩大市场准入是形成城市等级制度的主要特征。此外,市场准入是经济活动空间变化的重要解释变量(e.g. Krugman, 1991; Hanson, 1996;Puga and V enables, 1999; Hering andPoncet, 2010; Behrens and Robert-Nicoud, 2014;Combes et al., 2015; Redding andRossi-Hansberg, 2017; Oueslati et al., 2019)。边界的建立和取消会影响边界两边区域经济活动的交易成本,从而影响市场准入。以往有较多研究者利用一些准自然实验(如冷战中“铁幕”的实施和取消)来评估市场准入对经济的影响。本文在已有文献基础上,评估了重庆与四川省分离,形成的省级边界对区域发展的影响。川渝边界中,交易成本的变化可以完全归因于经济竞争。这是对当前文献的重要补充。研究结果表明,这种由于经济竞争产生的边界对人口增长有显著负面影响。本文的研究在当前推动区域一体化,加快城市群和都市圈建设,促进要素流动的背景下,具有重要的政策含义。

02 川渝边界形成背景及竞争关系

2.1背景

之前重庆从四川分离成为独立的省会城市,当前中央将推进成渝地区双城经济圈建设纳入了“十四五”规划和 2035 年远景目标建议中。两者看似不一致的政策背后,探究其内在机理,是因为在不同时期、不同背景下促进地区经济发展的的方式有所差异。之前重庆为什么会分离成为独立的省会城市?可能有以下三种原因:第一,在经历了近20年的快速增长之后,内陆与沿海地区之间的差距在1990年后逐步加深。中央政府认为,为了赶上沿海大城市,重庆需要改变治理模式;第二,1997年以前,四川省包含了成都与重庆两个特大城市,发展过于多样化,行政成本高。中央政府决定对四川进行划分,这不仅减少了省内异质性,而且与旧四川相比,减少了(新)四川省的行政单位数量;第三,有利于三峡工程的建设和完成移民任务。本文将重庆从四川省的分离看作准自然实验,是因为川渝新边界的设置尤其是边界的具体位置,是无法预料的外生变化,在1997年中央正式宣布前没有向社会公布(下图1为川渝地图)。

2.2 边界建立后川渝的竞争

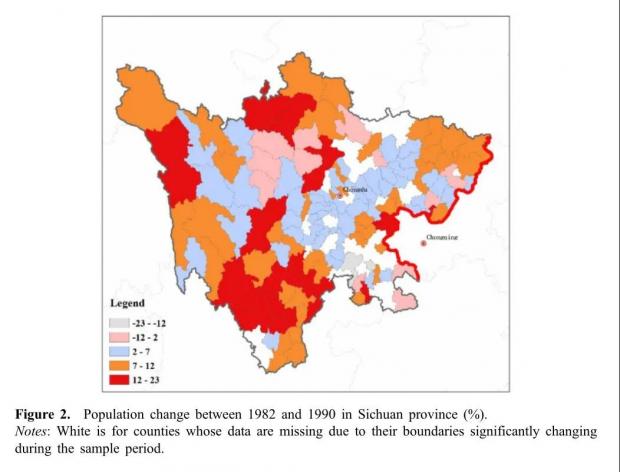

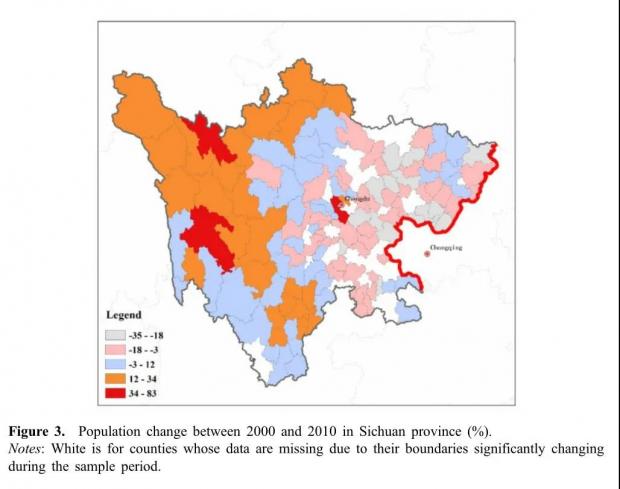

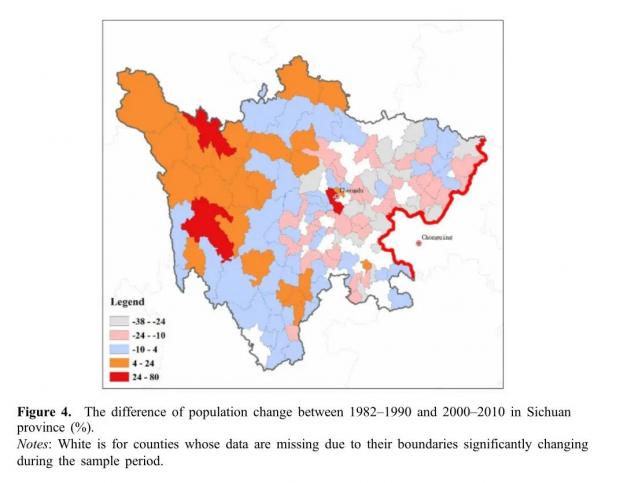

成都和重庆作为西南地区的两个特大城市,一直存在着区域竞争。川渝分离后,经济竞争加剧,行政壁垒大幅增加(1997年将成渝高速公路收费提高了60%),各种限制性规定也增加。另外,川渝都试图建立类似的产业,彼此之间合作较少,同时都实施以成都、重庆为中心的区域发展政策,这不利于边界地区的发展。边界地区的人口增长也受到影响。对比图2与图3,可以发现,1982-1990年四川人口增长在边界上较快,而2000年至2010年增长率较低的县集中在新边界地区,而增长速度较快的县则集中在四川内陆地区。这说明川渝分离后,新边界沿线的四川县受到了影响。图4也强化了这一观点,即2000年之后,靠近边境的县的人口增长率较低。

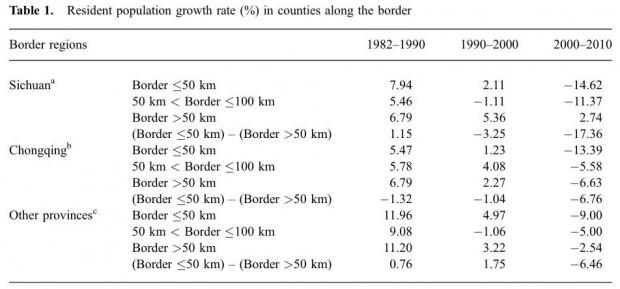

川渝分离后产生的新边界地区,是否产生了不同的发展结果?表1通过比较不同时期不同边界地区(四川、重庆以及与重庆临界的湖北、湖南、贵州、陕西边界地区)的常住人口增长率,给出了答案。可以看到,在距离边界50km的范围内,不论是四川、重庆的边界县还是与重庆接壤的其他边界地区,人口增长率均由正转为负,这表明它们受到了新边界的不利影响,影响最大的是四川的边界县。

表1 边界县常住人口增长率

03 数据与识别策略

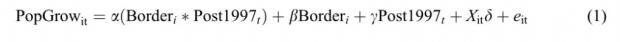

本文数据来自全国人口普查。由于人口普查每十年进行一次,因此采用2000-2010年的常住人口数据计算1997年以后的人口增长,1982-1990年的人口数据计算1997年以前的人口增长。地理单位为县、县级市和市辖区(后统称县),关注了119个县,7个县级市和7个市辖区。本文采用了DID的方法,处理组为新边界附近的四川地区,控制组为其他四川地区,并比较了两组在重庆分离前后的人口增长情况。基准方程为:

其中,因变量为四川各县人口增长情况,Borderi为是否是边界地区的虚拟变量,Post1997t为是否是1997年后的时间虚拟变量(1997年后取值为1),α为本文关心的系数,代表1997年以后四川边界边区人口与四川其他地区人口发展的差异。文中还包括了多个地理和区域变量作为控制变量,以控制边界地区与四川其他地区系统不同的可能性。三个距离变量Dis_Chengdu,Dis_Chongqing and Dis_SC_Border分别测量从四川每个县到成都、重庆以及四川与其他省份的边界的距离。四个地区虚拟变量,Dum_Minority、Dum_CD_District、Dum_County、Dum_City_District分别代表是否为少数民族优惠县、县区是否属于成都、是否为不属于城市的农村县、是否为城市区域。

04 结果

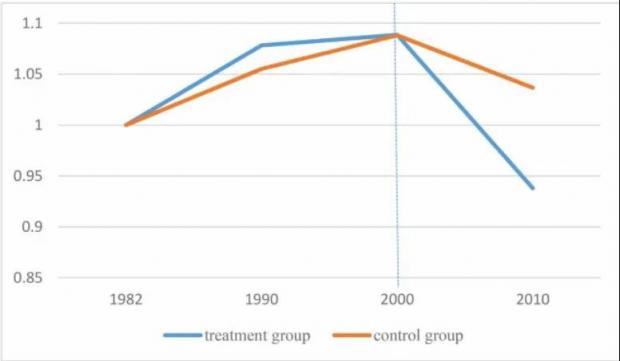

图5显示了处理组(边境50个县)和对照组(其他内陆县)的人口增长情况(相对于1982年的指数,1982年人口规模为1)。分离前后,边界县的人口增长由高于变为低于内陆县。

图5 控制组与处理组的人口情况(相对于1982年)

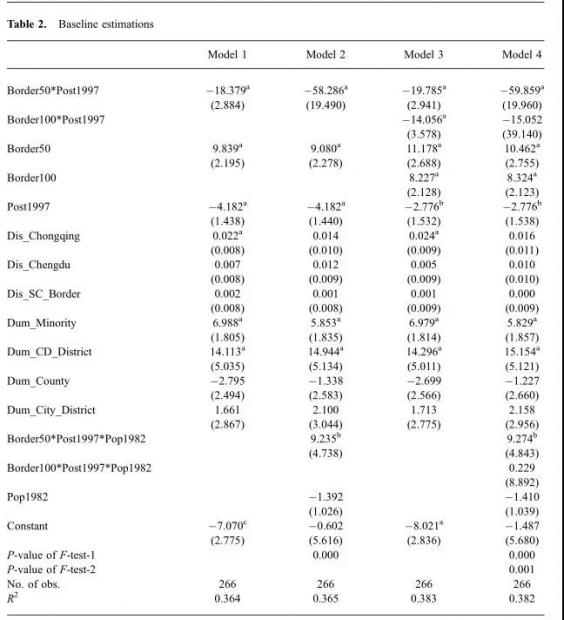

本文第一个估计结果如表2所示,第(1)列中,Border50与1997年后的交互系数显著为负,表明川渝分离后的10年里,四川边境县的人口增长率相对于1997年之前,比四川其他县少了18.4%。地理和区域虚拟变量中,到重庆的距离为正且显著,到成都的距离不显著。这些结果表明,重庆具有“增长阴影”效应,远离重庆有利于四川县的增长。第(2)列中,采用1982年人口对数与边界效应的交互来控制空间异质性,主要边界效应仍然显著为负。第(3)和(4)列加入了距离边境50至100公里的县,结果表明边界效应似乎在50到100公里之间消失。这证实了文献中市场准入的距离衰减和集聚效应。

表2 基准回归结果

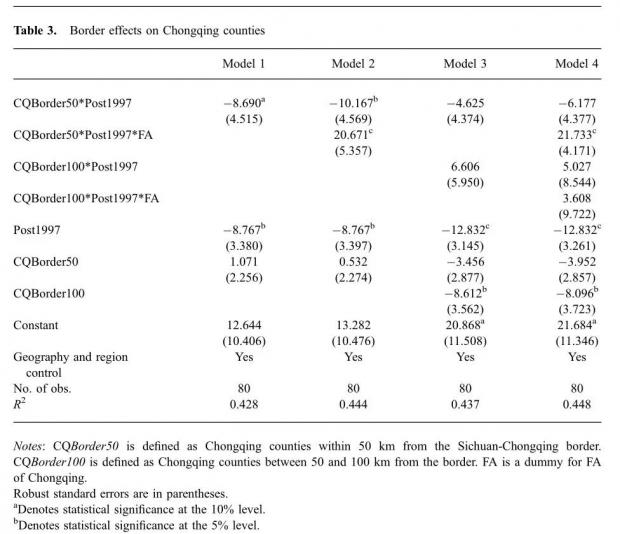

那么对于重庆边界地区是否也是这样的呢?表3报告了关于重庆的结果。作者通过方法估算了1982年和1990年的人口规模。定义了重庆县的CQBorder50和CQBorder100。第(1)列的结果表明,CQBorder50和1997年后的交互项的系数在10%的水平上为负,表明重庆边界县的人口增长比重庆其他县低。由于重庆地域狭小,一些边界县可能属于城市功能区域,这可能会混淆边界效应。因此考虑了边界效应与城市功能区域的虚拟变量(city’s functional area)。第(2)列的结果表明,交互作用项与预期一致为正显著,边界效应在5%水平下仍为负显著。

这些结果支持了本文的假设,即新边界减少了靠近边界县的市场准入。边界效应不仅出现在四川省,也出现在重庆市。

表3 重庆县的边界效应

05 稳健性检验

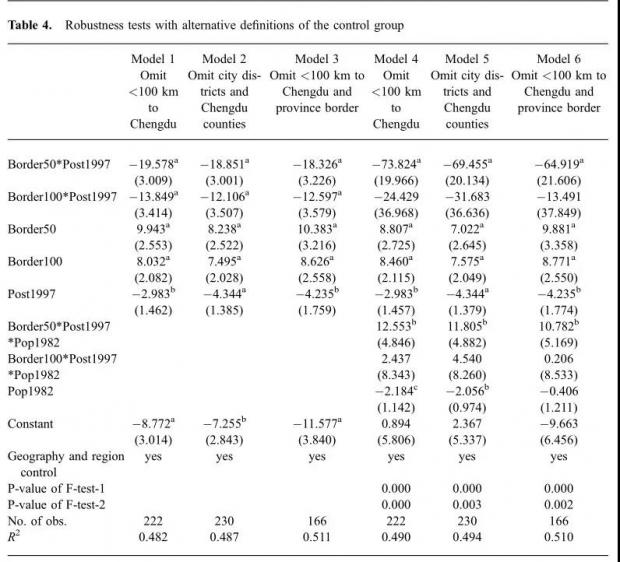

作者进行了一系列稳健性检验。第(1)列省略了距离成都100公里以内的县,避免城市的影响。第(2)列删除了市辖区和成都所属的县/区,以排除成都城市优先政策的影响。第(3)列排除了距离成都100公里以内的县和不在重庆边境的省级边境县,以评估其是城市效应还是与其他边境有关的效应。第(4)列还加入了1982年人口与边界的相互作用。结果表明,新川渝边界对边境县的人口负向影响是稳健的。

表4 稳健性检验

06 竞争性假说

6.1 其他边界

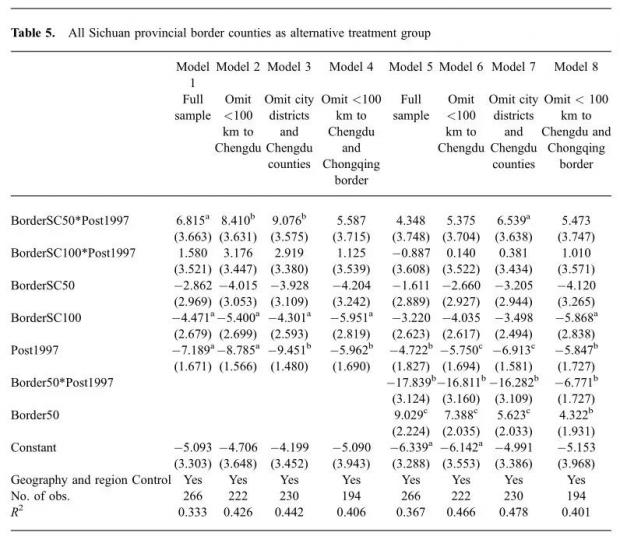

为了进一步评估是否只是在所有四川省边界上选取了一个共同的边界效应,而不是在新的渝川边界上的非均衡调整,四川省和其他省份之间的所有边界县现在都被定义为处理区域。如表5,估计结果表明,在同时考虑到四川的所有其他边界时,没有迹象表明有负面影响。这表明,与1997年新川渝边境线附近的县不同,对于其他现有边境线附近的县,其表现并不比四川其他县差。

表5 所有四川省边境县作为替代处理组的结果

6.2 产业构成、交通运输和人口迁移

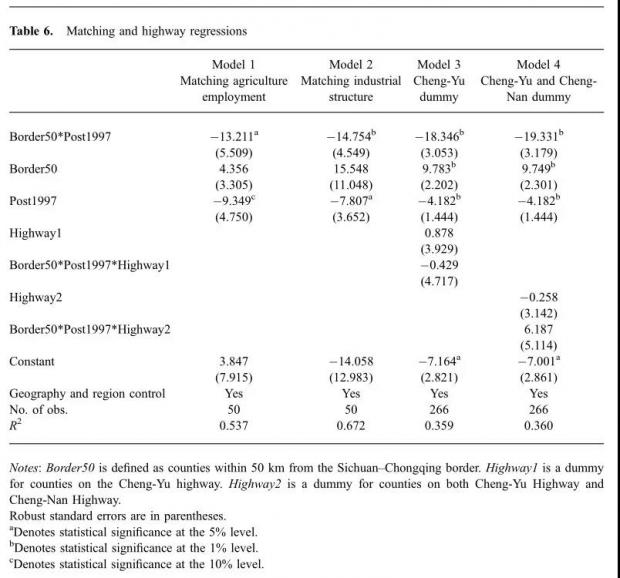

在表6的前两列中,作者将DID方法与匹配相结合,将每个处理县与对照县进行匹配,对照县在1990年农业就业和1990年农业部门产出份额方面与处理县尽可能相似。结果表明控制产业结构后新边界的处理效应仍显著为负。为了排除可能的交通解释,(3)-(4)包含了成渝高速和城南高速两个公路的交互。结果表明这对估计的新边界处理效果影响不大。同样,在考虑移民的因素后,主要结果基本没有变化。

表6 匹配与高速公路回归

07 结论

本文探讨了市场准入和经济活动空间分布之间的因果效应。作者通过DID识别策略来评估1997年四川省被划分为重庆和四川后,新边界引起的人口变化,以评估市场准入对经济的影响。当新的边界产生,可能会因为边界两边地区交易成本的提高,而降低市场准入。文章实证结果发现,新川渝边界的建立,对于四川、重庆以及与重庆接壤的其他边界地区的人口具有显著负向影响。而与四川接壤的其他边界地区没有经历这种负面影响,这支持了新边界导致人口外流的结论。同时,在一系列稳健性检验与排除其他替代原因(如其他边界、产业构成与交通等)后,基本结果依然不变。

虽然川渝边界给两边都带来了损失,但重庆更连贯的治理结构带来的好处很可能已经(或将)压倒这些负面影响。因此制度特征是决定最终边界效应的重要因素。对于政策制定者来说,应该仔细权衡建立或取消边界的净成本。对于研究者来说,需要更多的研究来确定何时改变区域边界以鼓励集中或分散。

Abstract

Market access/potential is main explanations for spatial variation in economic activity. Past research has used quasi-natural experiments such as the imposition and removal of the Iron Curtain to assess how changes in market access influence economic outcomes. Rather, we focus on key quantity effects of market access by tracking population changes induced by the creation of a subnational border. We exploit a quasi-natural experiment in China and use a difference-in-difference identification strategy to estimate the effects of introducing a new border when Sichuan province was split into Chongqing and Sichuan in 1997. We find that the new border had negative population effects on Sichuan counties located near the new border. Further investigation finds that such border effects are unique to the new border region and are not related to other factors such as being more rural. We also provide additional evidence to exclude alternative explanations including differences in industry compositionor access to transportation.

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号