阅读:0

听报道

推文人 | 康潇元

原文信息:Jan-Walter De Neve, Günther Fink. Children’s education and parental old age survival – Quasi-experimental evidence on the intergenerational effects of human capital investment. 2018, 58:76-89.

01 研究背景

代际财富转移越来越被认为是了解家庭和社会中幸福和财富积累的关键机制。虽然大量文献记录了从父母到子女的大量资源流动,但来自亚洲拉丁美洲和撒哈拉以南非洲的大量文献表明:在老龄化的低收入社会,代际转移开始逆转。虽然来自发展中国家的轶事证据表明,出于利他主义动机的儿童通常被期望与父母分享他们的资源,但年轻一代实际上在多大程度上真正其与父母分享他们所增加的知识、技能和现有资源在很大程度上仍然是未知的。

在这项研究中,我们探讨了近代史上最大的教育改革之一,以评估年轻一代增加教育投资对父母生存的影响。

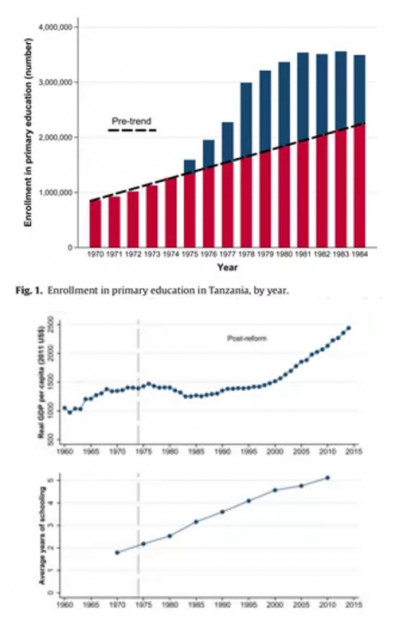

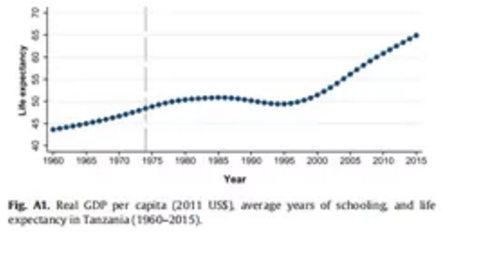

坦桑尼亚位于东非,是世界上最贫穷的国家之一。坦桑尼亚的人均国民总收入为920美元,2014年约有一半的人口每天生活费不足1.90美元。2000年至2015年间,25-29岁成年人的预期寿命从35.0岁(男性)和35.6岁(女性)增加到41.5岁(男性)和44.5岁(女性)(世界卫生组织,2017年)。附录A图A1显示了1960年至2015年坦桑尼亚人均国内生产总值、平均受教育年限和预期寿命的演变情况。坦桑尼亚的公共教育体系以“7-4-2-3”体系为基础,包括7年的小学教育、4年的普通中学教育、2年的高级中学教育和3年的大学教育。1974年,坦桑尼亚发起了普及初等教育(UPE)倡议,这是一项旨在全国普及初等教育的重大改革(Oketch和Rolleston,2007年)。通过图1可以看到,教育改革使得小学总入学人数从1974年的1260103人增加到1979年的3211568人(联合国教科文组织统计研究所,2015年)。在这篇论文中,我们把这项改革作为一个自然实验来确定增加儿童的人力资本积累在多大程度上可以改善父母的生存。

02 数据描述

2.1研究人群

研究人群包括1988年、2002年和2012年在坦桑尼亚出生并居住在坦桑尼亚的所有公民。15岁以下的受访者被排除在外,因为他们没有机会完成小学教育;1945年以前出生的受访者被排除在外,因为这些人群大多是在独立前接受培训的;不是在坦桑尼亚出生的人被排除在外,因为如果他们成年后迁移,那么他们就不会受到学校教育的干预。

2.2抽样策略

本研究的数据来自坦桑尼亚联合共和国综合公共用途微数据系列(IPUMS)1988年人口普查以及2002年和2012年的人口和住房普查。与标准普查不同的是,坦桑尼亚没有对所有家庭进行普查,而是随机抽取了20%(1988年人口普查)、15%(2002年人口普查)和25%(2012年人口普查)的普查地区。IPUMS从最初的20%样本(1988年人口普查)中提取了一个系统的1/2样本,从15%的原始样本(2002年人口普查)中抽取了三分之二的子样本,从原始的25%样本(2012年人口普查)中抽取了1/2.5的样本,基本上为所有三轮调查创建了一个10%的随机普查样本。除外交官及其家属外,对选定地区的所有个人进行了面谈。所有受访者的父母生存率都包括在调查中,而教育程度则包括5岁及以上的受访者。在1988年、2002年和2012年的人口普查中,超过99.99%的合格调查对象可获得关于人口统计、出生省份、受教育年限和孕产妇存活率的数据,共有10374820人。在2002年和2012年的人口普查中,超过99.99%的符合条件的受访者可以获得关于人口统计、出生省份、受教育年限和父亲生存率的数据,得出8121554人;1988年的人口普查中没有父亲的存活率。

2.3数据结构

IPUMS提供只包含个人记录的矩形数据,家庭信息附在每个家庭成员身上。

2.4变量

教育程度、年龄、性别、公民身份、出生省份、婚姻状况、居住地区、劳动力参与程度、识字率、房屋所有权、家庭公用设施和父母死亡率状况等数据均来自普查数据集。出生年份是根据人口普查收集的年龄计算的。感兴趣的核心解释变量是普查时儿童达到的最高年级/正规教育水平(受教育年限);感兴趣的主要结果是普查时母亲的死亡率和父亲的死亡率。作为另一个有趣的结果,我们根据受访者的婚姻状况(即丧偶与已婚、分居或离婚)为配偶的死亡率创建了一个变量。如果成年人与其父母居住在同一个家庭,父母的年龄和受教育年限也从家庭名册中检索;如果成年人与其配偶住在同一个家庭,则从家庭名册中检索配偶年龄和受教育年限;关于死亡的父母是否与子女同住或他们的接触频率的数据尚不清楚。

2.5分析单元

在主要分析模型中,分析单位是成年子女(而不是父母或夫妇)。这一实证方法密切遵循IPUMS提供的数据结构和变量,并与分析方法很好地对应,因为所运用的识别策略是基于儿童层面教育改革的特定人群差异。IPUMS并没有为所有后代的受教育程度提供变量,这就排除了在父母层面的分析。因此,人口普查数据集不同于更标准的老龄化和健康调查,后者通常侧重于老年人,并为子女的教育程度提供变量(例如,健康和退休研究)。在主要分析中,包括成年子女,无论他们是否是户主、他们的婚姻状况以及是否与父母同住。

03 实证分析

3.1实证分析方法

实证研究是围绕1974年的教育改革展开的。在坦桑尼亚,儿童有望在7岁开始上小学。如上所述,改革于1974年生效。因此,1967年或更晚出生的人将在1975年进入小学,并“完全受到改革影响”。在改革开始时,出生于1960年至1966年的个人年龄在8至15岁之间,因此至少应该受到改革的部分影响——在分析中将这些群体视为“受到改革的部分影响”。

3.2实证分析步骤

(1)估计改革对受教育程度的影响;(2)估计意向治疗(ITT)模型,以确定在改革队列中对父母存活率的降低形式影响;(3)估计2SLS回归模型,将接受此项改革作为总教育年限的工具变量。

在所有模型中,使用一系列的年龄和队列趋势,此外还包括一个堆年指标——以控制年龄误报,并纳入了出生省份的指标。模型中控制了人口普查年度的指标,即模型隐含地控制了出生队列效应。

为了直接衡量改革对受(改革)影响人群幸福感的影响,本文还评估了改革对劳动力参与率、识字率、婚姻状况、配偶教育、家庭拥有权和获得基本家庭公用设施(使用厕所和(管道)自来水)的影响的单独模型。

04 结论

4.1描述性统计

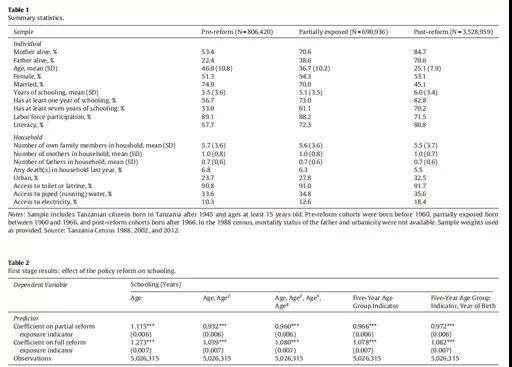

表1显示了主要分析样本的描述性统计数据,其仅限于1945年后出生、人口普查时至少15岁的个人。样本中,子女一代的平均年龄是30岁;幸存的父母与其子女共同居住的平均年龄是47岁(母亲)和55岁(父亲)。

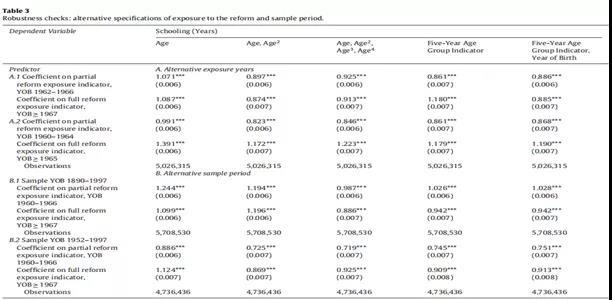

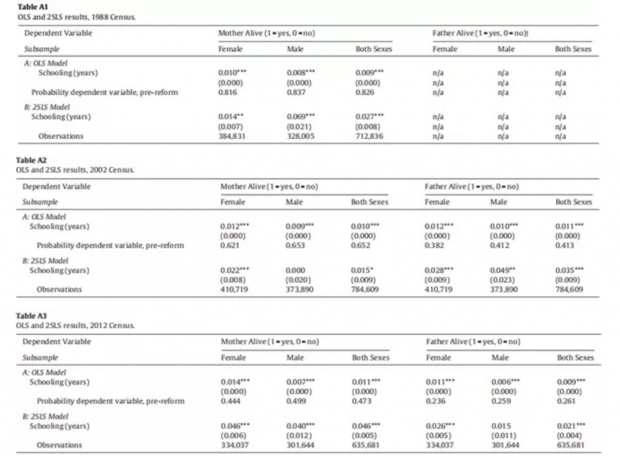

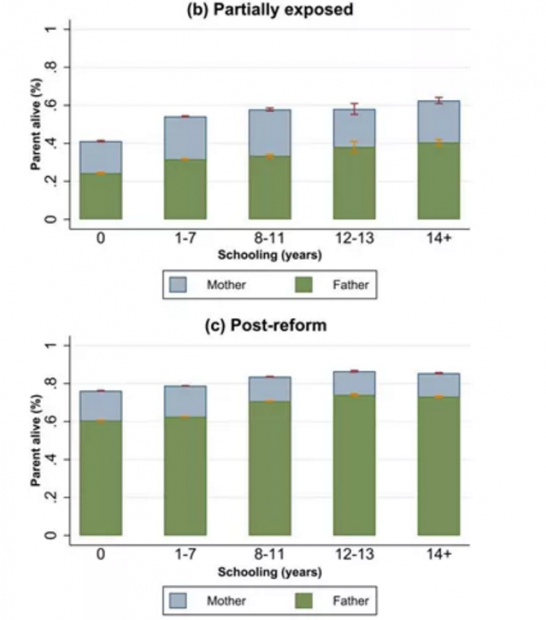

在表2所示的主要指标中,将≥1967年的出生队列定义为“完全暴露”,而1960-1966年出生队列定义为“部分暴露”。为了确保实证结果不受所选特定编码的影响,本文考虑了表3中的替代改革编码,即改变了完全暴露的指标以包括年龄较大的人群(队列≥1965),并改变了部分暴露的指标以包括较短的出生队列窗口(队列1960-1964和1962-1966)。使用这种替代编码,估计的教育影响只会略有变化(表3,A组)。当我们考虑表3面板B中的替代带宽时(包括1890-1997年的年老队列和1952-1997年的年轻队列)也是如此。

4.2教育改革对父母生存的影响

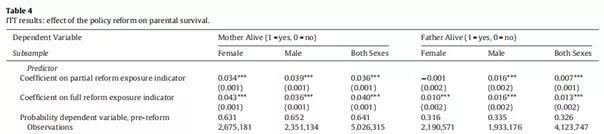

表4显示了普查时父母存活率的估计简化形式。如上所述,这一模式的主要结果是人口普查中报告的父母存活率的二元指标。到2012年人口普查时,我们样本中年龄最大的队列(1945年)为67岁;1967年完全暴露的队列为45岁。鉴于在这种情况下,趋势特征并不明显,我们将重点放在年龄的四次项上作为我们的主要模型,因为这是最灵活的,因此可能也是最稳健的。根据这一说明,我们发现,在普查时,完全接受改革的儿童的母亲存活的可能性平均高出4.0个百分点(p<0.001);而完全接受改革的儿童的父亲存活的可能性要高出1.3个百分点(p<0.001)。部分接受改革的儿童的估计系数,母亲为3.6个百分点(p<0.001),父亲为0.7个百分点(p<0.001)

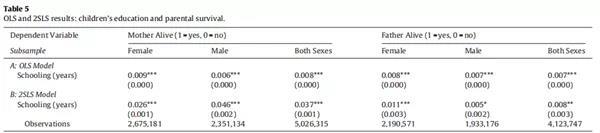

将儿童一代的教育成就与改革相结合的2SLS估计回归结果如表5所示。

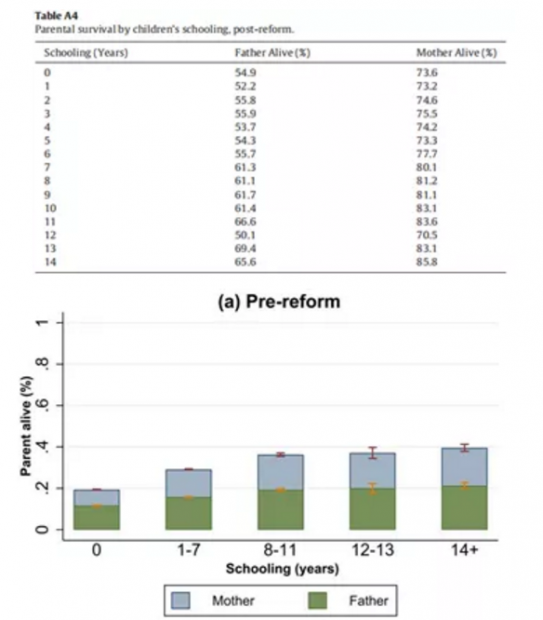

我们发现,平均而言,每增加一年的教育,母亲的存活率增加了3.7个百分点(p<0.001),父亲的存活率增加了0.8个百分点(p=0.011)。对双亲存活率的影响程度与上述简化形式的结果基本一致。当分别使用1988年、2002年和2012年人口普查的数据时,2SLS结果也成立(附录B表A1-A3)。与绝对死亡率风险相比,估计的死亡率差异很大:2002年,平均只有26%和45%的改革后出生的未受教育的儿童失去了父母(附录B表A4)。表5还显示了教育对父母生存率影响的OLS估计值(模型A)。虽然可得到预期的正相关,但与母亲存活率相关的估计值比从IV估计值得到的点估计值要小。在OLS模型中,儿童每多上一年学,在集合样本中,母亲存活率增加0.8个百分点(p<0.001),这不到我们得到的IV估计值的一半。对于父亲生存率,OLS和IV估计值相似(分别为0.7(p<0.001)和0.8个百分点(p=0.011))。产生这种结果的原因有很多:首先,人口普查中报告的教育程度可能会受到测量误差的影响。IV解决了线性模型估计中经典测量误差假设下的测量误差。相反,如果在非经典测量误差中,测量误差与学校教育的真实值呈负相关,则IV估计值可能会被放大;其次,也有可能是当地平均治疗效应——改革引发的边际教育增长(当教育水平普遍较低时)大于一年教育的一般因果效应。如图2所示,最大的生存差异似乎发生在较低的教育水平上;最后,可能未观察到的混杂因素与受教育程度和父母死亡率呈正相关,从而降低OLS系数的大小。1980年代和1990年代坦桑尼亚的情况尤其如此,当时教育程度与艾滋病毒感染的危险因素正相关。

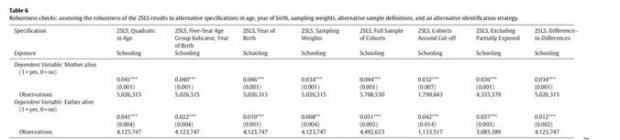

4.3稳健型检验

首先,为了确保我们的主要结果不受非线性趋势的影响,我们将样本限制在儿童身上——出生+/-5年左右,部分和完全受影响的人群(即1955年至1972年出生)。其次,评估了年龄的二次项趋势和出生年份的线性趋势,并显示了在模型中输入出生年份的线性项和年龄组虚拟变量时的结果。第三,我们还在主模型中添加了样本权重,作为额外的稳健性检验,以排除队列间的成分差异。第四,我们排除了部分受改革影响的出生群体(出生于1960-1966年)。这一分析使我们能够专注于改革的单一截止点(完全暴露与未暴露),类似于标准的“模糊”回归不连续性设计。此外,还将全部儿童样本纳入分析。如表6所示的结果所示,总体结果与这些替代实证分析指标的变化不大。

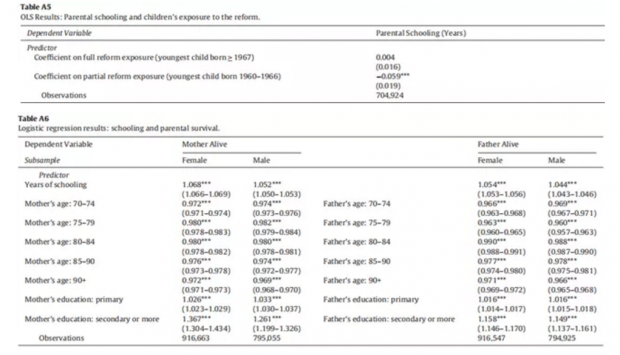

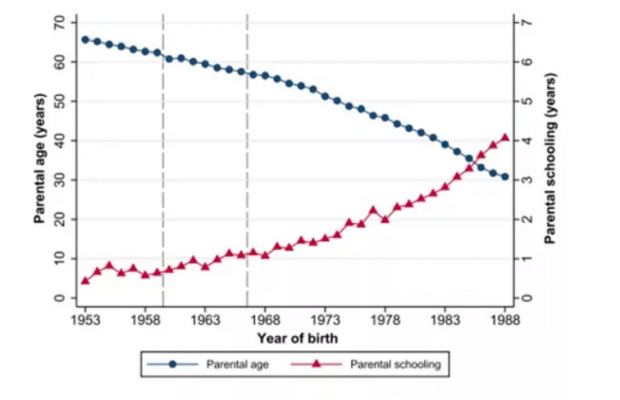

对于观察到的趋势,一个可能的解释可能是暴露组的父母受教育程度的不连续变化。为了评估寿命和受教育程度的代际相关性是否能够解释我们的主要结果,本文以图形方式评估了年龄和教育程度在幸存父母中的分布(按出生队列)。虽然幸存的父母显然不是个体的随机子样本,但似乎有理由假设死亡率选择在队列中没有任何非线性变化。在这个假设下,可以利用幸存父母的年龄和受教育程度来直接测试在所研究的的儿童群体中父母的特征是否存在任何差异。如图3所示,本文没有发现父母年龄或教育程度存在任何非线性关系。60年代出生的儿童的父母受教育程度普遍非常有限,平均只有1年的教育。且回归结果表明暴露与未暴露之间没有实质性差异(附录B表A5)。本文还用多元回归模型评估了2002年受教育程度与父母死亡率之间的关系,并对1988年坦桑尼亚人口普查中预测的父母年龄和教育程度进行了控制,这项调查得出了类似的结果(附录B表A6)。这些研究结果表明,随着时间的推移,父母教育的差异性变化(例如,由于针对父母的教育政策改变)和父母的年龄选择并没有影响死亡率结果。

05 论证过程

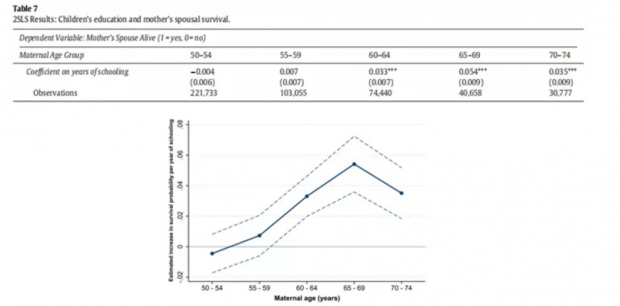

5.1配偶的特定年龄存活率

普查数据的一个局限性是,它不允许我们直接控制已故父母的年龄,因为父母的死亡时间不是普查的一部分。为了克服这一局限性,并量化子女教育对父母年龄组的积极作用,我们分析了家庭中的配偶存活率。在人口普查中,38%的孩子一代都与他们的父母共同居住,所以我们可以直接从家庭名册中提取父母的年龄。一般来说,配偶的平均年龄是相对接近的(30-40岁的队列中有40%的年龄在配偶的+/-5岁之内),因此我们可以在此子样本中分析父母一方的存活概率,作为另一方观察年龄的函数。

这些回归的特定年龄组的回归结果如图4所示。本文使用双重差分2SLS模型,在这个模型中,对每一个五年的母亲年龄类别来说,接受改革被作为一种学校教育的工具变量。与上文相同,用四次年龄来控制趋势。这些估计数可以解释为,在普查时,与母亲同住的成年子女中,子女多受一年教育对其母亲的配偶(其很有可能是子女的父亲)的存活概率的因果影响。结果发现,对配偶生存率的积极影响主要来自老年母亲,并且在65-69岁的母亲中达到峰值(5.4个百分点,p<0.001)。

5.2队列存活率

研究年龄别死亡率的另一个选择是关注出生队列。虽然我们无法在人口普查整个过程中追踪个体随时间的变化,但我们可以在净迁移率随时间推移为零的假设下计算群体存活率,这在实践中可能并不完全成立,但可以被视为老年人群的一个不错的近似值。1988年至2002年人口普查期间的14年生存率可计算为2002年某一特定队列的存活人数(N02)除以1988年的存活人数(N88)。本文汇总了队列、性别和出生省份的可用数据,以最大限度地增加每组的观察数量。然后我们用标准的OLS回归模型评估了存活率和父母对政策改革的影响之间的关系。汇总模型是根据个人模型得出的,通过对特定人群(例如,队列性别出生省份)中的个人进行平均得出的,如下所示:

在表8中,我们展示了基本的回归结果:我们发现,在一个给定的单位中,增加1个百分点的改革暴露与至少0.6个百分点的存活率相关(p<0.001)。

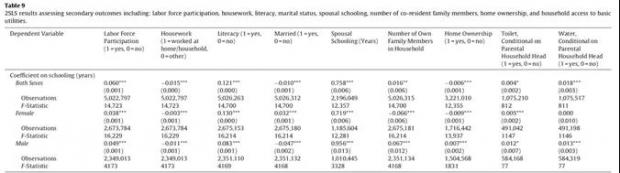

06 学校教育对儿童一代的影响

表9显示了额外受教育年限对受影响人群本身的影响的2SLS结果:劳动力就业率、家务劳动、识字率、婚姻状况、配偶受教育年限、家庭规模、房屋所有权和家庭获得基本公用设施的机会,分别为妇女和男子。对男性和女性来说,除了与子女同住的父母的生活条件外,额外教育还影响经济成果、认知技能、婚姻状况和配偶质量。男性劳动力参与率大幅提高(4.9个百分点,p<0.001);女性略低(3.8个百分点,p<0.001)。在合并样本中,每多接受一年的教育,成人识字率提高12.1个百分点(p<0.001)。尤其是对男性而言,配偶的质量显著提高:初等教育每增加一年,配偶就学率平均增加一年(p<0.001)。在父母与其成年子女同住的家庭中,额外的初级教育也增加了获得家庭公用设施的机会,如厕所和(管道)自来水。获得基本水和卫生服务可能大大改善了父母的生活条件。

07 总结

本文研究结果表明,1974年坦桑尼亚教育改革不仅使受益群体的受教育程度大幅度提高,而且使其父母的生存概率大幅度提高。这些结果表明,人力资本收益的很大一部分可能是由不受教育改革直接影响的群体和世代获得的,特别是在福利部门不发达和家庭内部转移很普遍的情况下。

Abstract

While a large literature has investigated the role of parental human capital on children’s well-being, relatively little is known regarding the effects of human capital investment in children on long run outcomes of parents. In this study we explore the human capital variations created by the 1974 Tanzania education reform to estimate the effect of children’s primary schooling attainment on parental survival. Using 5,026,315 census records from 1988, 2002, and 2012, we show that the 1974 reform resulted in an additional 1.1 years (31%) of educational attainment among exposed cohorts. Using the reform as instrument for child education we find that each additional year of primary schooling in children resulted in a 3.7 percentage point reduction (p < .001) in the probability of maternal death, and a 0.8 percentage point reduction (p = .011) in the probability of paternal death by the time exposed child cohorts reach age 50. The results suggest that—at least in a setting where social security coverage is largely absent—a substantial fraction of human capital gains generated by reforms are shared with the parental generation.

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号