阅读:0

听报道

推文人 | 杨琳娜

原文信息:Kleven H, Landais C, Søgaard J E. Children and gender inequality: Evidence from Denmark[J]. American Economic Journal: Applied Economics, 2019, 11(4): 181-209.

引 言

尽管上个世纪出现了相当大的性别融合,但在所有国家,收入和工资率方面的性别不平等现象仍然很严重,融合进程有所放缓。关于劳动力市场性别不平等的早期文献集中在人力资本和歧视的影响上(Altonji and Blank 1999),但是教育上性别差异的消失和反歧视政策的实施表明,依然存在的性别差异的解释应该存在其他原因。根据丹麦的行政数据,本文对性别不平等的持续存在提供了简单的解释:儿童对女性相对于男性的职业影响更大,而且并没有随着时间的推移而下降。因此,本文认为几乎所有无法解释的性别不平等都可以归因于儿童。

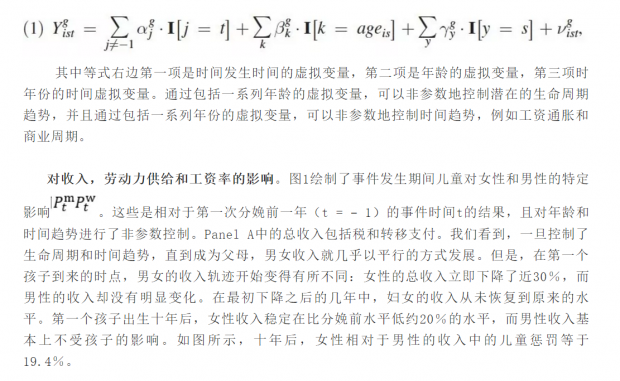

为了评估儿童对女性相对于男性的劳动力市场轨迹的影响,本文采用了基于第一个孩子出生的事件研究的准实验方法。对于一系列的劳动力市场结果,作者发现孩子的影响是重大且深远的:在第一个孩子出生之前,男性和女性的职场发展轨迹基本上一致,然而,女性分娩后轨迹立即急剧分化,并且不再收敛。如果将“儿童惩罚”定义为女性因子女而落后于男性的收入百分比,本文发现在1980-2013年间,长期的儿童惩罚约占收入的20%。并且儿童惩罚所带来的影响随着孩子数量的增加而增加。女性收入的减少可能源于三个方面,即劳动参与度,工作时间和工资率。同时研究表明,相对于男性,孩子使女性更倾向于从事对家庭便利而不是高收入的工作。具体来说,就在第一个孩子出生之后,就职业等级和成为管理者的可能性而言,女性开始落后于男性。此外,女性转而进入更“家庭友好”的公司,要么是在公共部门工作。

制度背景

大家公认,丹麦是世界上女性劳动力参与率最高的国家之一,目前约为80%,而美国约为70%,而且参与率几乎没有性别差距。虽然丹麦的性别不平等远远低于美国,但目前两国的性别工资差距在15%至20%之间,并且似乎已经稳定在这一水平上。尽管这些国家存在着非常不同的公共政策和劳动力市场,但随着时间的推移,它们之间的性别差距正在缩小。

丹麦的政策环境既有大幅度的税收转移扭曲,也有慷慨的家庭政策旨在支持女性劳动力供给。如Kleven(2014)所示,丹麦的劳动收入有效税率异常高,但通过公共提供的托儿服务和与工作互补的其他商品的公共支出(交通,养老,教育等),对劳动力供给进行隐性补贴。在本文研究的时期内,普遍从儿童出生后大约6至12个月以大量补贴的价格提供公共托儿服务。在孩子达到可以提供公共托儿服务的年龄之前,都有受工作保护的带薪产假和育儿假。直到2001年,父母都得到了14周的产假,然后是10周的父母假。自2002年以来,这已延长至产假18周和育儿假32周。因此,在本文研究的整个时期内,父母首先享受带薪休假,然后享受公共托儿服务,两者之间没有差距。因此作者认为,使用丹麦国家的数据研究性别不平等的问题,可以排除部分由于地区文化所导致的差异,更好的识别实验效果。

数 据

该分析基于1980年至2013年之间丹麦全部人口的行政数据。为了研究代际传递,作者利用了追溯到1964年的其他行政数据。丹麦数据结合了多个行政登记册(通过个人识别码在个人级别上链接),并包含有关儿童,收入,劳动力供应,职业,公司,教育和许多其他变量。至关重要的是,数据使作者能够将家族成员,世代成员和公司的员工联系起来。

本文主要事件研究分析基于首次分娩,对父母生育之前的五年和之后十年之间进行观察。因此,作者将重点放在1985年至2003年之间的首次分娩上,在此期间的父母需要在还在出生后的15年内都活着并居住在丹麦。且文中不对父母的关系状况施加任何限制:在15年内无论他们是否结婚,同居,分居,离婚。基于此,作者得到大约470,000例出生样本和15,040,000个体的核心估计样本。

儿童惩罚的分析

研究儿童影响的理想实验是将生育能力随机化。之前的学者大多数使用双胞胎(Rosenzweig和Wolpin 1980,Bronars和Grogger 1994)和同胞性别混合(Angrist and Evans 1998)等儿童数量的工具。而本文采用了事件研究方法,该方法基于母亲相对于父亲的第一个孩子出生前后劳动力市场结果的急剧变化。尽管生育能力的选择不是外生的,但是生下第一个孩子的事件会在劳动力市场产生巨大的变化。事件研究方法还有其他优点,即可以追踪影响的完整动态轨迹,并且非常精确,因为它利用了第一胎出生时期的个体水平差异。

对于数据中的每对父母,作者用t = 0表示该个体拥有第一个孩子的年份,并相对于该年份索引所有年份。本文的基准是考虑一个平衡的父母群体,基于每年观察在生下第一个孩子之前的5年到之后的10年之间的时间,因此事件时间t从-5到+10。为了进行长期调查,作者还提供另一组父母样本,观察到他们的第一个孩子出生后的20年。随后研究了一系列劳动力市场结果随事件时间的变化。具体来说,被解释变量表示性别为g的个体i在第s年的Y,t表示生育发生的时间,分别对男性和女性进行以下回归:

这些收入影响可能来自三个方面:工作时间,劳动力参与率和工资率。根据图1的Panel B–D发现这三个方面都在起作用。对于任意因素,男女的轨迹在生孩子之前几乎完全平行,然后在第一个孩子到来后立即急剧偏离。劳动力供给和工资率差距的扩大完全是由对妇女的负面影响所致,而男子则不受影响。有趣的是,工作的时间,劳动参与率和工资绿对女性的惩罚幅度相近,这意味着这些因素对收入的影响大致同样重要。

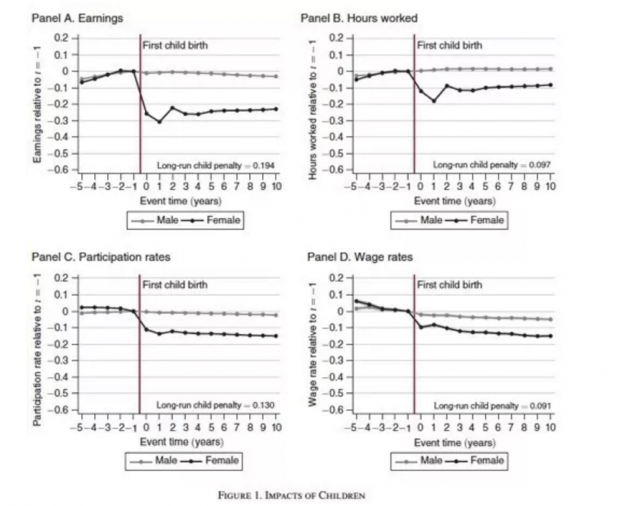

本文基准回归结果表明,儿童的影响在十年的时间范围内将持续存在,但是研究在更长的时间范围内的影响当然很有趣。因此,图2考虑的事件研究范围包括第一个孩子出生后20年。在这部分分析中,作者将从1985-2003年间生下第一个孩子的父母的平衡样本扩展到1970-2013年间任何时候生下第一个孩子的父母非平衡样本。该图显示了儿童的影响能持续多久。实际上,对产后20年的收入影响几乎与10年后的影响相同。从长远来看,唯一出现的差异是工作时间确实开始趋同,而工资率却在不断下降。工时差距的缩小和工资率差距的扩大共同导致收入差距的不断扩大。

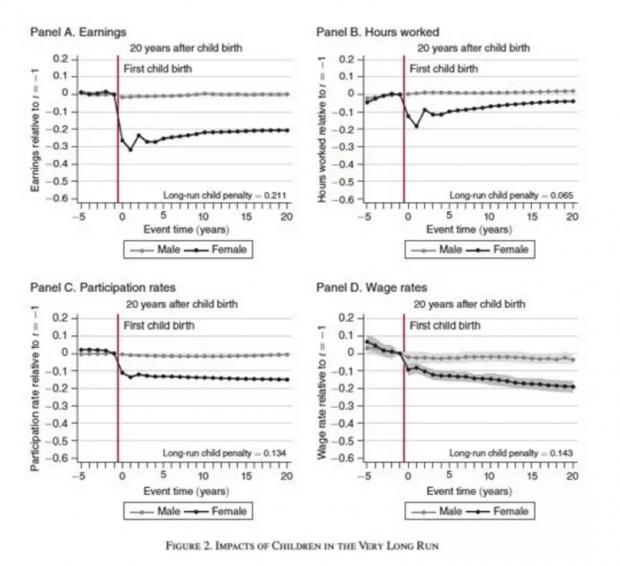

对职业,部门和企业的影响。上述分析已经看到,生育对女性的收入有重大且持久的影响,工作参与率、工作时间和工资率以大致相同的比例对收入产生影响。在这些影响因素中,工资率效应是较大的,其引发收入下降的潜在机制有哪些?一种可能性是,女性一旦成为母亲,便会在作出特定的职业选择,这些职业偏向于家庭福利而不是金钱上的报酬。为此,作者对此进行了分析,如图3。Panel A考虑五个级别的职业等级:非熟练劳动力,熟练劳动力,白领工作(低级),白领工作(高级)和最高管理者。这种职业排序与基于每个职业的平均收入或平均工资率的排序一致。Panel A表明,在成为父母之前,男性和女性在职业排名上处于相同的趋势,但是成为父母不久之后,女性就开始落后于男性。值得注意的是,在t=1时,而不是t=0时,男性和女性的职业排名开始出现差异。这是由于女性在t=0时点自然生育,在之后的一年内包含受工作保护的育儿假等,因此,女性没有强烈的动机在零时点改变职业,但是可以等到一年后重返工作岗位。Panel B讨论了职业等级,但重点是成为经理的可能性。根据图示,可以发现成为母亲后的女性担任管理者的概率明显且持续下降,而成为父亲后的男性担任管理者的概率没有变化。从长远来看,由于有了孩子,女性相对于男性上升为管理者的可能性降低了26%。

图3下面的两个图对工作环境(尤其是工作是否属于家庭友好型)的选择进行了分析。Panel C中,男性和女性在公共部门工作的可能性在生完孩子后不久便开始分化。与职业排名一样,分歧从第一年开始,而不是从零年开始,也就是说,当女性在育儿假后重返工作岗位时重新进行了职位选择。作者估计,由于孩子的出生,在随后10年,女性在公共部门工作的可能性比男性高12%。Panel D考虑了作为家庭友好型工作的代理变量——工作环境,该工作环境还涵盖了私营部门中各公司之间的异质性。Panel D的结果表明,在孩子出生之前,在家庭友好型公司工作的概率男女几乎完全平行,但是分娩后不久便开始出现分歧。因此,相对于男性,儿童对女性在家庭友好型公司工作的可能性的长期影响等于8%。

随着时间分解性别不平等

在本节中,作者将性别不平等分解为可归因于儿童的因素和可归因于其他原因的因素,从而说明这些因素是如何随着时间变化。并采用标准的Oaxaca-Blinder分解方法,但通过利用分娩的事件研究方法进行了创新,得到现有的性别差距分解方法。

作者在此强调两点,首先,如果正确地确定了儿童惩罚,那么分解为与儿童有关的性别不平等和剩余的性别不平等应视为因果关系,而不是纯粹相关性。其次,由于对儿童惩罚仅捕获实际生育的后效应,而不是预期生育的前效应,因此剩余的性别不平等包括儿童的潜在前效应。例如,在生孩子之前进行的教育选择可能反映了预期的生育能力。

为了得到儿童对性别不平等的影响随时间的变化,作者扩展了基准模型(1),以考虑事件时间的特定年份系数。具体来说,如下等式:

右边的第一项反映了儿童惩罚对性别不平等的影响,第二项反映了不同系数对非儿童协变量的影响(例如教育收益的不同),而最后一项反映非儿童协变量的差异(例如受教育程度不同)。

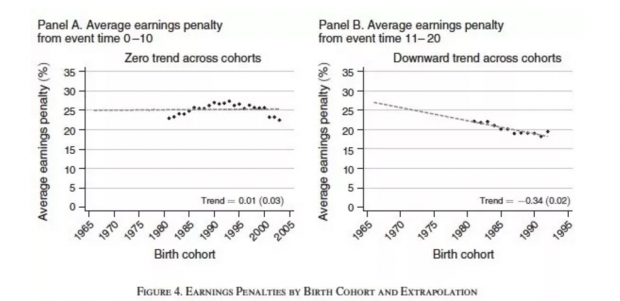

在图4中,Panel A反映了0-10年间的短期惩罚趋势;Panel B反映了11-20年间的长期惩罚趋势。且图形中都包括线性OLS拟合曲线以突出趋势。我们可以看到短期惩罚没有趋势,但是长期惩罚呈线性下降趋势。

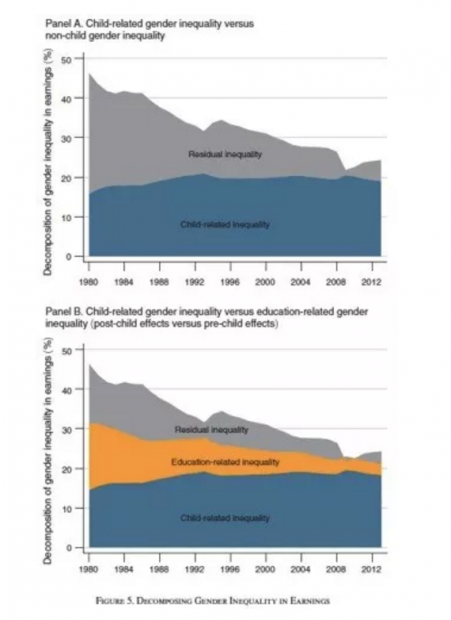

分解分析结果如图5所示。Panel A是基于没有控制教育水平结果,它以蓝色显示了与儿童相关的性别不平等,并以灰色显示了剩余的性别不平等。我们可以看到,可归因于儿童的性别不平等比例随时间急剧增加,从1980年的约40%增至2013年的约80%。因此,在非儿童性别不平等正在下降并且儿童惩罚稳定或下降幅度较小的时期内,与儿童有关的性别不平等将有上升的趋势。

Panel B中显示与儿童相关的性别不平等,橙色显示与教育相关的性别不平等。与教育相关的部分既包括不同教育水平的影响(可解释的影响),也包括不同教育系数/回报的影响(无法解释的影响),后者在数量上更为重要。教育的解释作用从一开始就很小,在20世纪初期由于女性在教育水平上超过男人而变为负。然而,于儿童相关的性别不平等的差距在逐渐增加。

结 论

尽管随着时间的流逝,性别趋同,但所有国家中仍然存在严重的性别不平等。使用来自丹麦的全部人口行政数据和一种半实验性事件研究方法,研究表明,剩余的大多数性别不平等现象都可以归因于儿童的动态影响。提出了三组主要结果。

首先,作者表明,儿童在劳动力市场结果中对女性的影响是巨大而持久的,而对男性并没有受到实质影响。从长远来看,对女性的收入惩罚接近20%。在此收入惩罚的基础上,我们发现孩子对女性在劳动力参与,工作时间,工资率,职业,行业和公司的选择上存在重大的影响。

第二,作者已经将性别不平等分解为可归因于儿童的因素和可归因于其他原因的因素。研究表明,与儿童相关的性别不平等比例随时间急剧增加,从1980年的约40%增至2013年的约80%。因此,大致上来说,剩余的性别不平等完全与儿童有关。传统分解分析中无法解释的差距通常被标记为“歧视”,但文中的分析强调指出,无法解释的差距很大程度上是由儿童造成的。这并不排除歧视,而是暗示潜在的歧视是通过儿童的影响而起作用的。

第三,对于家庭和职业二者的选择,作者提供了家庭环境影响的证据。特别是,文中指出,对女性惩罚与外祖父母的工作经历密切相关:在传统家庭中长大且男主外和女主内,当她们自己成为母亲时,会受到更大的儿童惩罚。同时发现,女性惩罚与祖父母的工作经历无关。总体而言,研究认为,儿童惩罚受其童年时期形成的女性性别认同的影响,而不是由其童年时期形成的男性性别认同所驱动。

Abstract

Using Danish administrative data, we study the impacts of children on gender inequality in the labor market. The arrival of children creates a long-run gender gap in earnings of around 20 percent driven by hours worked, participation, and wage rates. We identify mechanisms driving these “child penalties” in terms of occupation, sector, and firm choices. We find that the fraction of gender inequality caused by child penalties has featured a dramatic increase over the last three to four decades. Finally, we show that child penalties are transmitted through generations, from parents to daughters, suggesting an influence of childhood environment on gender identity.

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号